河北省阜平县农村居民点地形分异特征研究

2016-11-14刘军卫赵志明王印传杨伟州

马 帅, 刘军卫, 赵志明, 王印传, 杨伟州, 谷 雨

(河北农业大学 国土资源学院, 河北 保定 071000)

河北省阜平县农村居民点地形分异特征研究

马 帅, 刘军卫, 赵志明, 王印传, 杨伟州, 谷 雨

(河北农业大学 国土资源学院, 河北 保定 071000)

为探究太行山深山区农村居民点的地形分异特征,以河北省阜平县为例,选取了高程、坡度、坡向、地形起伏度、平面变率、剖面变率6个地形因子,通过区位熵指数反映农村居民点空间分布的优势地形位,运用洛伦兹曲线和基尼系数反映各地形因素不同分级梯度上居民点空间分布的集中程度,采用信息熵进一步分析农村居民点在各地形因素上的有序程度。结果表明:海拔高度在100~300 m以及300~500 m,坡度为0°~2°、2°~6°和6°~15°,坡向在平面、东北、东、东南和南向,地形起伏度在0~30 m,平面变率在20°以上,剖面变率在0°~5°内的区域为农村居民点在各地形因子上的优势地形位;平面变率各分级梯度上农村居民点的空间布局属于绝对均匀型,坡向、地形起伏度和剖面变率属于比较均匀型,而在坡度和高程上则属于分布悬殊型;农村居民点在地形起伏度、高程和坡度上的分布较为有序;优劣势地形位越明显的地形因素上,农村居民点的空间分布越集中,有序度也越高。从区位特征及内在结构进行定性和定量分析,可为山区农村居民点的布局优化提供科学决策。

地形分异; 农村居民点; 空间分布; 阜平县

农村居民点布局是其内生动力与自然、社会经济等外部环境相互作用下的综合表现,反映了农村生产生活的基本空间特征[1-4]。合理的空间布局和内在结构是新农村建设和实现农业现代化的必备条件。

农村居民点区位是农户居住占据的场所,居住区位选择是农户根据自身需求和支付能力选择消费效用最大化居住场所的行为[5-7]。农村居民点依据其周围的环境建设并塑造了区域特有的分布格局,进而形成集聚区和离散区。同时,作为一个由自然、社会、经济等耦合而成的复杂系统,农村居民点同样是一个开放、可调控的耗散结构,具有特定的结构和功能[8]。

目前,国内学者对于农村居民点空间布局的研究已相当丰富,对其分布特征的描述多从形态、规模、分布等外在特征考虑[9-11],内在结构和系统分析较少;影响居民点布局的因素多侧重于整体性和综合性进行分析,主要包括自然环境、耕地分布环境、交通道路、河流、城镇化、社会制度和政策等[12-15],对农村居民点空间布局与单因素的关系研究则较少涉及。自然因素是农村居民点选址和建设的基础条件,地形地貌作为自然环境因素中的主导因素,对居民点的布局产生重要影响。因此,分析农村居民点在地形因子不同分级梯度上的区位特征,进而深入了解其内在系统和结构,可丰富当前对于农村居民点布局的研究,对农村居民点整理、乡村重构以及新农村规划也具有重要的指导意义。

阜平县作为太行山革命老区,境内地形复杂。本文以该县为研究区域选取高程、坡度、坡向、地形起伏度、剖面变率和平面变率6个地形因子,综合反映区域地形地貌特征,并对各因子划分等级,采用区位熵、洛仑兹曲线和基尼系数以及信息熵对农村居民点在不同地形位上的空间分布特征进行分析,以期为农村居民点空间布局的地形分异规律及其内在结构特征的相关研究提供参考。

1 研究区概况

阜平县地处冀西太行山东麓,王快水库上游,隶属于河北省保定市,为全山区县,地理坐标为38°39′—39°08′N,113°45′—114°32′E,全县总面积为2 494 km2。境内群山连绵,沟谷纵横,地形地貌十分复杂,素有“九山半水半分田”之称(图1)。阜平县辖5镇8乡,共209个行政村,1 131个自然村,全县共有5 241个农村居民点斑块,斑块总面积为4 289.67 hm2,仅占研究区总面积的1.72%。到2009年,总人口219 945人,其中农业人口185 236人,占总人口的84.22%。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

研究数据主要来源于阜平县2013年土地利用变更调查数据库和实地调查数据,采用的DEM数据来源于中国科学院应用数据环境中心,空间分辨率为30 m。

图1 研究区地形图

2.2 数据处理

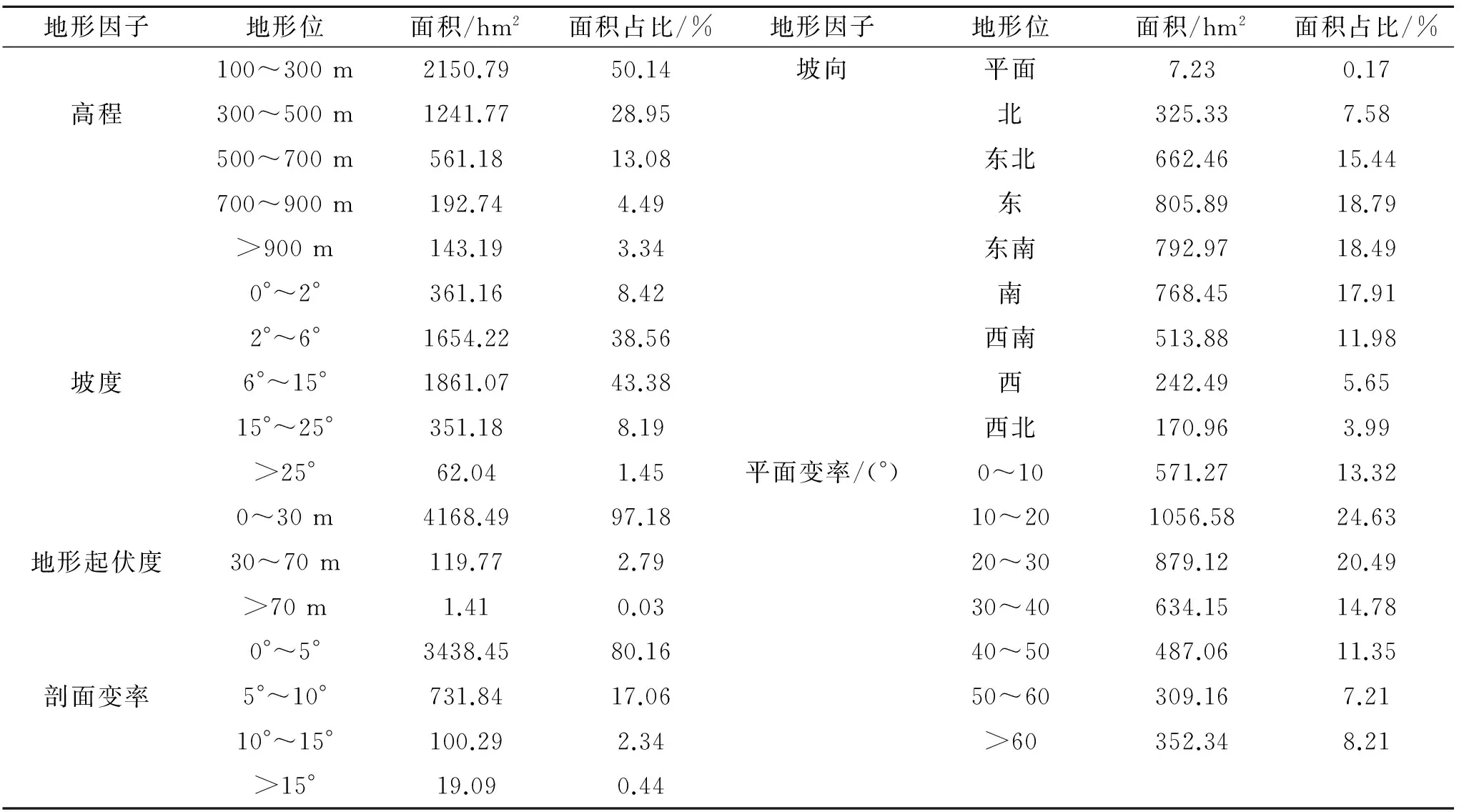

从土地利用变更调查数据库中提取农村居民点斑块,基于DEM原始数据运用ArcGIS 9.3提取坡度、坡向、地形起伏度、剖面变率和平面变率[16-17],结合阜平县的自然环境条件,对各地形因子进行等级划分。在高程方面,由于研究区海拔范围为105~2 283 m,100 m的高程间隔难以体现农村居民点的垂直梯度变化,而1 000 m以上农村居民点的面积共78.53 hm2,仅占居民点面积的1.83%,因此以200 m为高程差,利用ArcGIS中的equal interval进行划分,将高程分为100~300 m,300~500 m,500~700 m,700~900 m,900 m以上5个级别;对于坡度的划分,参考相关研究中的划分标准[18],将坡度分为0°~2°,2°~6°,6°~15°,15°~25°,25°以上5个级别;在对地形起伏度的划分上,由于研究区地形起伏度的范围为0~242 m,因此参考中国1∶100万数字地貌制图规范中的分级标准和已有研究进行划分[19-20],由于研究区地形起伏度70 m以上农村居民点的面积仅有1.41 hm2,因此将地形起伏度划分为0~30 m,30 ~70 m以及70 m以上三个等级;由原始DEM数据可直接提取坡向,共有平面(无坡向)、北坡、西北、东北、东坡、东南、南坡、西南、西坡9个方位,按照方位的不同分为9类;平面变率和剖面变率的分级标准参照已有相关研究[21],结合研究区的地理环境,对0°~76.4°范围的平面变率以及0°~48.1°范围的剖面变率分别以10°和5°的间隔进行级别划分,平面变率的分级结果为0°~10°,10°~20°,20°~30°,30°~40°,40°~50°,50°~60°和60°以上,剖面变率分为0°~5°,5°~10°,10°~15°以及15°以上4个等级,具体分级结果见表1。

2.3 研究方法

2.3.1 区位熵 区位熵最早是由哈盖特提出并将其应用于区位分析中,通过区位熵法可测度和辨别产业是否集聚,某区域要素的空间分布情况以及某区域在高层次区域的地位和作用。本文中,区位熵是是指某地形位上农村居民点面积占研究区农村居民点总面积的百分比与该地形位的土地面积占研究区土地总面积的百分比的比值,其公式为:

(1)

式中:Q为区位熵;Sie为研究区农村居民点在e地形位下的面积;Si为农村居民点的面积;Se为研究区e地形位下的土地面积;S为研究区土地总面积。Q值越大,表明该地形位下农村居民点的比重较大。一般认为,若Q>1,则该地形位是农村居民点在该地形因子上的优势地形位。

表1 各地形因子等级划分

2.3.2 洛仑兹曲线和基尼系数 1905年,统计学家马克思·洛伦兹(Max·Lorenz)首先提出洛伦兹曲线,用以描述收入差距或财富分配不均的程度。本文通过观察洛伦兹曲线偏离绝对均匀线的程度来反映农村居民点空间分布的均衡情况。针对某地形因子,将区位熵的数值从小到大(按升序)排列,计算出农村居民点面积的累积百分比以及土地面积的累积百分比,以土地面积累积百分比为横坐标,以农村居民点面积累积百分比为纵坐标,绘制出各地形要素的坐标图。

基尼系数是1912年意大利经济学家科拉多·基尼(Corrado·Gini)在洛伦兹曲线的基础上提出的,可用于反映系统结构的多样性和集中性。洛伦兹的曲线弯曲程度与基尼系数呈正相关,相比于洛仑兹曲线,基尼系数反映的结果更加清晰明确。基尼系数的数值等于洛仑兹曲线和绝对均匀线之间的不平等面积A与绝对均匀线和坐标横轴之间的绝对不平等面积(A+B)的比值,见图2高程所示。按照联合国有关组织规定,基尼系数低于0.2,收入绝对平均,0.2~0.3,收入比较平均,0.3~0.4,收入相对合理,0.4~0.5,收入差距较大,0.5以上,收入差距悬殊。通常,基尼系数值为0.4是一个重要的临界值,数值越大表明结构失衡性越强,集聚性越大。

2.3.3 信息熵 信息熵原是物理学中的一个概念,可用于测度系统内部的复杂性和有序性。通常,信息熵值越高,有序程度越低,系统越紊乱,近年来学者广泛将其应用于土地利用结构分析的研究中。若将农村居民点在各地形因素上的分布都作为一个系统,那么各地形因素熵值的大小可用来比较农村居民点在其上构成系统的有序程度。以高程为例,假设研究区农村居民点的总面积为A,将高程分为100~300,300~500,500~700,700~900,900 m以上五个等级,各等级上农村居民点的面积依次为A1,A2,A3,A4,A5,则某地形等级上农村居民点出现的概率可用下式表示:

(2)

显然∑Pi=1,满足归一化条件,则农村居民点在高程上的信息熵可定义为:

H=-∑PilnPi

(3)

信息熵H可用于表征系统的有序性和稳定性,当研究区内无农村居民点时,其值为0,此时Hmin=0;相反,当区域内农村居民点趋于稳定、均匀,且熵值已达最大化,各等级上的农村居民点面积相等,即A1=A2=A3=A4=A5=A/5时,此时熵值最大,Hmax=lnPi。基于以上分析可知,农村居民点在高程的各个梯度上分布越均衡,其熵值也就越大,无序程度越高。其他地形因素的信息熵求法同高程。另外,在对信息熵的求取中发现,地形因子等级的分类数会影响信息熵值,加上坡向的分类数最多,为9类,为保持一致性,在对信息熵的求取时,将高程、坡度、地形起伏度、平面变率和剖面变率运用自然断裂点法分为9类,进而求取各信息熵值。

3 结果与分析

3.1 基于各地形因子的农村居民点区位特征分析

如图2所示:在高程上,区位熵随着地形位的上升呈现不断变小的趋势,优势地形位位于阜平县东南部100~300 m和300~500 m的区域,尤其是在100~300 m的地形梯度上,区位熵高达8.45。这是因为东南地区地势较为平坦,适宜发展种植业,特别是300 m以下的山谷盆地,是人口承载力较高的区域,土壤肥沃,耕地特别是水浇地集中规模分布,是全县最好的耕作区。水热条件的再分配使得海拔低的地区土地资源的开发相对容易,地势平坦又形成了较为便利的交通条件,因此,东南地区农业生产规模较大,在本地区自给自足的基础上还能够为中心城区的农副产品提供更好的服务。自然条件的优越性决定了该地区相对密集的人口分布,也就形成了农村居民点优先选择的区位。随着高程的增加,当海拔大于500 m时,农村居民点的区位熵均小于1,即海拔高度500 m以上的区域不再是农村居民点的优势地形位,这是因为海拔越高,耕地的数量越少,质量也越低,所提供的生产环境已不足以支撑农村居民点的发展,因此农村居民点分布较为稀疏。

在坡度上,区位熵先增大后持续递减,在0°~2°,2°~6°,6°~15°都大于1,表明0°~15°以内均是农村居民点在坡度上的优势地形位,尤其是在0°~2°以及2°~6°,区位熵达到了3.12,3.37。这是由于15°以下,土地较平缓,特别是在0°~6°,水土流失微弱,是进行农业生产较理想的坡度条件,耕作环境的便利促使人们选择自然条件好的地方定居,因此形成了农村

居民点一定的分布规模。随着坡度的增加,区位熵逐渐变小,土地更加细碎化,对于土地资源开发的限制性进一步加大,另外坡度大的地区易发生滑坡泥石流等自然灾害,不适宜人类居住。

注:图中横轴表示各地形要素的不同级别,纵轴表示区位熵值。

图2 农村居民点在在各地形因子上的区位熵

在坡向上,区位熵大于1的有平面、东北、东、东南以及南向,表明这些坡向是农村居民点的优势地形位。这是由于研究区地处北半球,加上西北—东南的山脉走向,形成了以东向和南向为主的阳坡,日照时间较北坡和西坡长,光照条件更加适宜人类居住以及农作物的生长,因此农村居民点倾向于选择以东北、东、东南、南向。这四个坡向的农村居民点面积占总面积的70.63%。

表2 农村居民点分布特征

地形起伏度可以反映地面的起伏以及土壤受到侵蚀的程度。研究区地形起伏度为0~30 m的地形位上分布了多数的农村居民点,其区位熵大于1,是农村居民点在地形起伏度上的优势地形位。这是因为阜平县东部地区山间盆地和谷地多有分布,土壤较少受到侵蚀,加上地势起伏程度低,便于农民建造房屋以及扩展耕作环境,同时地形条件决定这类地区往往交通条件相对便利,基础设施较完善,便于生产和往外输送农产品,因此农村居民点的分布频率较高。另外,已有研究表明,地形起伏度越小的地区,人口数量和人口密度都相对较大[22]。

在剖面变率上,0°~5°的地形位上,农村居民点占总面积的80.16%,区位熵大于1,是农村居民点在剖面变率上的优势地形位。作为反映坡度在垂直方向上变化的指标,剖面变率的值越小,地表及土壤物质移动的速度也会相应越慢,该区域受到侵蚀或沉积的程度也越低,同时土壤中含有较高的水分和营养,土层较厚,为耕作环境创造了必要的条件,因此剖面变率较小的地区易于被农村居民点选择。

在平面变率上,30°以上的分级梯度,其区位熵均大于1,表明这些地形位是农村居民点在平面变率上的优势地形位。但研究区农村居民点以及土地资源在平面变率上的分布规律较为一致,因此农村居民点在平面变率上不存在明显的劣势地形位。值得一提的是,平面变率越大,表明地面等高线弯曲程度越高,地表局部微小范围内坡向变化较大[23],其群落组成较复杂,反映了太行山区地表复杂多样的地形情况。

3.2 基于各地形因子的农村居民点集中程度分析

区位熵反映了农村居民点在各地形因子不同等级梯度下空间分布的优势位和劣势位,而洛仑兹曲线和基尼系数的应用可以进一步分析其空间分布的集中程度。由图3可以看出,不同的地形要素上,洛仑兹曲线偏离绝对均匀线的程度也有所差异。而基尼系数数值的大小更加清晰地反映了农村居民点空间分布的均衡与否(表3)。

图3 各地形因子的洛仑兹曲线

依据基尼系数按照国际公认的分布区间可分为3种情况:(1) 农村居民点空间分布绝对均匀型:平面变率。其中,平面变率的基尼系数值仅为0.06,其洛伦兹曲线也最为接近绝对平均线。表明,在平面变率上,农村居民点空间分布相对均匀,该地形因子分级梯度上的分布也较均衡,同时也说明平面变率各梯度上农村居民点的分布较为分散,集中程度较低。(2) 农村居民点空间分布比较均匀型:坡向、地形起伏度和剖面变率。与绝对均匀型的地形因子相比,这三个地形因子的洛仑兹曲线偏离绝对平均线较大,但总体来说居民点的空间分布均匀程度一般,各地形因子的不同梯度上的集中程度也处于中等水平。(3) 农村居民点空间分布悬殊型:坡度和高程。这两个地形因子的基尼系数均在0.5以上,且洛伦兹曲线距绝对平均线较远。表明,农村居民点在其上的空间分布最不均衡,各分级梯度上差距较明显,且某地形位的优势度较为明显,易形成典型的集聚区和离散区。另外,这两个因子洛仑兹曲线的增长曲率基本一致,体现了农村居民点在坡度和高程的不同梯度上空间分布的规律性较为相近。

在各地形因子的不同梯度上,农村居民点空间分布的均匀与否也在侧面反映了太行山深山区居民点分布地形因素的影响程度。高程和坡度的变化对于居民点的选址影响最大,平面变率对于居民点的空间分布影响最小。

表3 农村居民点空间分布的基尼系数

3.3 基于各地形因子的农村居民点有序程度分析

农村居民点的空间分布受到各地形因素的制约,而各地形因素的不同梯度带上往往形成不同的分布特征和规律。如果将农村居民点在各地形因素上的分布作为一个系统,信息熵则可以横向对比不同的地形要素上农村居民点分布的有序程度。农村居民点在各地形因素上的信息熵值从大到小依次为:平面变率(2.14)、坡向(1.97)、剖面变率(1.32)、坡度(1.24)、高程(1.21)、地形起伏度(1.18)。即农村居民点在各地形因素上分布的有序程度依次为地形起伏度、高程、坡度、剖面变率、坡向、平面变率。表明,在地形起伏度、高程和坡度上,农村居民点处于较为有序的分布状态,在不同等级梯度上的分布更为合理化,即在优势地形位上,农村居民点的分布较多,且随着地形位的逐渐变化,分布依次减少。而在坡向和平面变率上,农村居民点的分布较为无序,各等级梯度上分布的非线性特征较为明显。

4 结 论

(1) 农村居民点的优势地形位位于:海拔高度在100~300 m以及300~500 m的区域,坡度为0°~2°,2°~6°和6°~15°区间,地形起伏度在0~30 m的地区,坡向在平面、东北、东、东南和南向,剖面变率在0°~5°,平面变率在20°以上区域。优势地形位多分布于地形因子的中低分级梯度带,且居民点的规模随着地形位的上升而逐渐减小。农村居民点的选址多趋向于海拔较低、地面平缓、朝向阳坡半阳坡的区域。

(2) 各地形因子的洛仑兹曲线偏离绝对均匀线的程度不同,基尼系数值也有所差异:平面变率属于绝对均匀型,坡向、地形起伏度和剖面变率属于比较均匀型,而坡度和高程则属于分布悬殊型。农村居民点在各地形因子不同梯度上的空间分布均衡程度差异明显。

(3) 农村居民点在各地形因素上分布的有序程度不同:地形起伏度、高程、坡度和剖面变率上,农村居民点分布较为有序,而坡向和平面变率上居民点的分布较为无序。

研究发现,不同等级梯度上农村居民点优势和劣势地形位分布较为明显的地形因素,如高程、坡度等,居民点在其上的空间分布最不均衡,集中程度较高,集聚特征也较为明显,同时其信息熵值往往较低,有序程度较高。对于居民点在不同地形位上分布的优势和劣势位不明显的地形因素,如坡向和平面变率,其空间分布的规律恰好相反。剖面变率和地形起伏度上虽然优劣势位比较明显,但由于等级梯度的分区导致某一地形位上土地资源和农村居民点的数量均处于多数,农村居民点空间分布的区位特征、集中程度和信息熵值间的规律略有出入。总体来讲,农村居民点在空间分布的优劣势位越明显,则其集中程度越高,有序程度也越高。

[1] 张小林.乡村空间系统及其演变研究:以苏南为例[M].南京:南京师范大学出版社,1999.

[2] 刘彦随,刘玉,翟荣新.中国农村空心化的地理学研究与整治实践[J].地理学报,2009,64(10):1193-1202.

[3] 姜广辉,张凤荣,颜国强,等.科学发展观指导下的农村居民点布局调整与整理[J].国土资源科技管理,2005:22(4):109-116.

[4] 王印传,曲占波.自组织与他组织对村庄发展作用研究[J].城市,2015(6):57-61.

[5] 龙花楼.中国乡村转型发展与土地利用[M].北京:科学出版社,2012.

[6] 刘彦随.中国新农村建设地理论[M].北京:科学出版社,2011.

[7] 乔家君.中国乡村社区空间论[M].北京:科学出版社,2011.

[8] 林珍铭,夏斌,董武娟.基于信息熵的广东省土地利用结构时空变化分析[J].热带地理,2011,31(3):266-271.

[9] 刘明皓,戴志中,邱道持,等.山区农村居民点分布的影响因素分析与布局优化:以彭水县保家镇为例[J].经济地理,2011,31(3):476-482.

[10] 姜广辉,何新,马雯秋,等.基于空间自相关的农村居民点空间格局演变及其分区[J].农业工程学报,2015,31(13):265-273.

[11] 张瑞娟,姜广辉,王明珠,等.基于多维特征组合的农村居民点布局分类[J].农业工程学报,2015,31(4):286-292.

[12] 姜广辉,张凤荣,秦静,等.北京山区农村居民点分布变化及其与环境的关系[J].农业工程学报,2007,22(11):85-92.[13] 李君,李小建.综合区域环境影响下的农村居民点空间分布变化及影响因素分析[J].资源科学,2009,31(7):1195-1204.

[14] 海贝贝,李小建,许家伟.巩义市农村居民点空间格局演变及其影响因素[J].地理研究,2013,32(12):2257-2269.

[15] 沈陈华.丹阳市农村居民点空间分布尺度特征及影响因素分析[J].农业工程学报,2012,28(22):261-268.

[16] 焦贝贝,石培基,刘春芳,等.黄土高原低山丘陵区农村居民点分布与地形因子关系研究:以兰州市七里河区为例[J].资源科学,2013,35(8):1719-1727.

[17] 张晖,王晓峰,余正军.基于ArcGIS的坡面复杂度因子提取与分析:以黄土高原为例[J].华中师范大学学报:自然科学版,2009,43(2):323-326.

[18] 汤国安,宋佳.基于DEM坡度图制图中坡度分级方法的比较研究[J].水土保持学报,2006,20(2):157-160.

[19] 王玲,吕新.基于DEM的新疆地势起伏度分析[J].测绘科学,2009,34(1):113-116.

[20] 周成虎,程维明,钱金凯,等.中国陆地1:100万数字地貌分类体系研究[J].地球信息科学学报,2009,11(6):707-724.

[21] 陈楠,汤国安,刘咏梅,等.基于不同比例尺的DEM地形信息比较[J].西北大学学报:自然科学版,2003,33(2):237-240.

[22] 封志明,唐焰,杨艳昭,等.中国地形起伏度及其与人口分布的相关性[J].地理学报,2007,62(10):1073-1082.

[23] 汤国安,杨昕.地理信息系统空间分析试验教程[M].北京:科学出版社,2006.

Research on the Terrain Differential Characteristics of Rural Residents in Fuping County, Hebei Province

MA Shuai, LIU Junwei, ZHAO Zhiming, WANG Yinchuan, YANG Weizhou, GU Yu

(CollegeofLandResources,AgriculturalUniversityofHebei,Baoding,Hebei071000,China)

In order to explore the terrain differential characteristics of the rural residents in in Fuping County of Taihang Mountain, Hebei Province, the elevation, slope, aspect, relief, plane strain rate, profile variable rate are selected, the location quotient index is used to reflect distribution of rural residential area in the advantage of the terrain, Lorenz curve and Gini coefficient are used to reflect the topographical gradients with spatial distribution of equilibrium degree, information entropy is used to analyze the order degree of the rural residents in different terrain factors. The results showed that altitudes with 100~300 m and 300~500 m, slope in 0 to 2 degrees, 2~6 degrees and 6 to 15 degrees, aspect in plane, northeast, east, southeast and south, relief degree in 0~30 m, plane strain rate in more than 20 degree, profile variable rate in 0~5 degrees are the dominant positions of the rural residential land in various topographic factors. Plane strain rate on rural residential areas of spatial layout belongs to the absolute uniform type, aspect, relief and profile variable rate belong to a relatively uniform type, the elevation belongs to the type of distribution disparity. The distributions of the rural residential land in the relief, elevation and slope are more orderly. The terrain factors of the superior and inferior position are more obvious, the spatial distribution of rural settlements is more concentrated, and the degree of order is higher. This paper does qualitative and quantitative analysis of the location characteristics and the internal structure and can provide scientific decision making for the layout optimization of rural residential area in mountainous areas.

terrain differential characteristics; rural settlements; space distribution; Fuping County

2016-01-04

2016-01-22

国家自然科学基金“基于功能分异的村庄居民点系统分类研究”(41271111)

马帅(1991—),男,河南省许昌市人,硕士研究生,研究方向为城市土地利用。E-mail:mashuai163110@163.com

王印传(1969—),男,河北涿州市人,博士,副教授,主要从事区域与城市规划研究。E-mail:cwy3436@126.com

F301.24

A

1005-3409(2016)06-0327-06