BIM技术在上海天文馆设计阶段的应用

2016-11-10陈家远

陈家远 郜 江 刘 婧 郑 威

(1.上海科技馆,上海 200127; 2.上海市建设工程监理咨询有限公司,上海 200080;

3.同济大学经济与管理学院,上海 200092)

BIM技术在上海天文馆设计阶段的应用

陈家远1郜江1刘婧2郑威3

(1.上海科技馆,上海200127; 2.上海市建设工程监理咨询有限公司,上海200080;

3.同济大学经济与管理学院,上海200092)

在上海天文馆(上海科技馆分馆)建筑的设计过程中,大量应用了BIM技术,为项目的方案决策、设计优化、品质提高等方面做出了积极的贡献。特别是在建筑性能分析方面,BIM更是起到了不可替代的作用。本文将重点介绍BIM技术在设计协调工作中的作用以及建筑性能分析成果。

BIM; 设计阶段; 设计协调; 建筑性能模拟

【DOI】 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2016.04.02

1 引言

随着我国城市化进程的加快,建筑设计难度不断提升,城市综合体、大型公共建筑的设计越来越复杂,异型构造越来越多。然而传统设计依靠的是设计人员的经验,对于具有独创性、新颖性的建设项目,传统设计工作面临巨大挑战。因此,需要转变设计思路,通过应用BIM技术,提升设计品质,降低设计风险,按时优质完成项目目标。

2 BIM技术的应用背景

BIM是以建筑工程项目的各项相关信息数据为基础,建立建筑模型,通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。它是一个建设项目物理和功能特性的数字表达,是由计算机三维模型所形成的数据库[1]。

BIM技术于80年代中期出现在美国,随后逐步应用在欧洲、亚洲等国家。近几年,BIM技术在中国迅速发展。2011年,住建部发布了《2011~2015建筑业信息化发展纲要》[2],将建筑信息模型(BIM)、基于网络的协同工作等新技术列为“十二五”中国建筑业重点推广技术; 随后在2015年发布了《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》[3],明确指出“到2020年末,新立项目勘察、设计、施工、运营维护中,集成应用BIM项目比率达到90%”。2014年10月,上海市政府正式发布《关于本市推进建筑信息模型技术应用的指导意见》,要求到2016年底,基本形成满足BIM技术应用的配套政策、标准和市场环境,本市主要设计、施工、咨询服务和物业管理等单位普遍具备BIM技术应用能力。2015年6月,上海市建委正式发布了《上海市建筑信息模型技术应用指南》[4],对建设项目设计、施工、运营全生命期的23 项 BIM 技术基本应用进行了描述,包括每项应用的目的、意义、数据准备、操作流程以及成果等内容等,为上海市建设领域BIM技术的应用提供了重要依据。

上海天文馆(上海科技馆分馆)项目作为上海市重大公共建筑项目,顺应国家和上海市对BIM技术的推广政策,应用BIM技术进行项目建设和管理。

3 工程概况

上海天文馆建筑位于浦东新区临港新城,项目总用地面积5.8万m2,总建筑面积3.8万m2,项目包括一个建筑面积3.5万m2、高24m的主体场馆建筑和魔力太阳塔、青少年观测基地、大众天文台等附属建筑组成。项目是由上海市政府投资建设的科普教育基地,目标是建设世界一流的大型天文科普场馆。

鉴于天文馆的建筑的复杂性、项目定位及实现的重大意义,本项目应用模式为全生命期应用,BIM实施主体是建设单位,即在建设单位主导下,委托有能力的设计、施工和管理单位在项目全生命期协同应用BIM技术,实现项目建设目标。

4 基于BIM的三维协同设计及优化

在建筑设计领域,目前BIM技术已获得世界各国专家学者及工程相关从业人员广泛认同,基于建筑信息模型技术的三维设计将取代传统的二维计算机辅助建筑设计方式,是未来建筑设计的主流[5]。上海天文馆项目设计复杂,运用BIM技术可以在绘图过程中直观地发现模型中的碰撞冲突,又可在绘图后期利用软件本身的碰撞检测功能或者第三方软件(如Navisworks)进行碰撞检测,从而提高设计质量,为设计人员节省宝贵的时间与精力[6]。

4.1三维协同设计

设计之初,确定了二维设计人员负责设计强条控制,BIM设计人员负责专业协调及建筑效果的设计分工。以外方设计院提供的方案阶段三维模型为基础,剖切生成二维图纸并上传至协同平台。二维设计人员通过协同平台获得BIM设计提资后,进行扩初设计和施工图设计,一定阶段后将二维设计成果上传协同平台。BIM设计人员通过协同平台获得二维设计反提资,深化和完善方案阶段BIM模型,二维深化和模型深化交互进行。

对于复杂节点,如异型幕墙、钢结构的设计,很难确定其在平面上的投影位置,通过剖切幕墙、钢结构的三维模型得到定位点和定位线,提交二维设计人员完成图纸绘制; 利用三维模型还可以更直观地表现设计成果,辅助建设、管理和施工单位理解设计图纸(如图2)。另外,在设计过程中一旦发现设计问题,直接修改三维模型,无须分别修改平面、立面和剖面,大大提升了效率[7]; 将修正后的模型进行剖切,形成二维图纸并辅以绘图标识,以满足工程实施、政府审批和验收归档的需要。

图1 设计工作流程

图2 主体建筑钢结构模型

4.2基于BIM的设计协调

基于三维模型的设计协调,是应用三维模型及软件的碰撞检查、虚拟漫游等功能,快速地帮助设计单位检查模型,及其对应的图纸中存在的问题,包括各专业之间以及专业内的错漏碰缺。同时,设计单位根据发现的问题,调整三维模型及二维图纸。

BIM设计人员与二维设计人员协同工作,应用协同平台进行模型共享与信息交互。在设计过程中应用三维模型实时校审二维图纸,并及时协调解决设计冲突; 组织阶段性总体综合协调,对需要多专业配合解决或需要业主决策的问题进行汇总处理,通过运用标准模板进行问题点的定位,实现负责人员的跟踪、修改状态的跟进,并提交设计协调报告。

根据设计单位提交的设计协调报告,目前已发现80多处专业内及不同专业间的设计冲突,如结构梁穿过建筑楼梯间; 机电管线与结构有碰撞等(图3)。在二维图纸中难以发现的问题,通过三维模型可以快速发现。BIM技术的应用,使得大量设计协调工作得以提前。如机电管线和结构的碰撞问题,在传统的设计模式下往往到施工阶段才能发现。通过整合各专业模型,从管线综合排布的角度提出修改建议,解决现有碰撞问题的同时避免新碰撞的出现。通过各专业工程师协同工作、紧密配合,提高了图纸质量。

图3 设计协调问题分析报告示例图

5 建筑性能分析

建筑业是高消耗、高污染的行业。据统计,我国建筑碳排放量占用全国碳排放总量的45%左右[8]; 建筑全寿命周期消耗的资源占到世界资源消耗总量的50%左右,产生的污染和二氧化碳也占到世界总量的50%左右[9]。上海天文馆作为一个科普教育基地,其建设者一直倡导绿色建筑设计,因此希望通过应用BIM技术,结合相关软件、环境参数,找出影响建筑环境性能的主要因素,分析设计的合理性。项目目前完成的分析有:室内、外风环境模拟,室内采光模拟和辐射模拟。

5.1室外风环境模拟

5.1.1模拟目的

室外风环境模拟的目的在于在不增加造价的情况下,分析并利用周边风环境,为舒适的建筑室内自然通风打下基础。应用Phoenics软件进行数值模拟,分析包括:建筑室外风环境的舒适性; 建筑造型及朝向是否有利于室内自然通风等。

5.1.2模拟条件

(1)气候环境条件

本项目所在位置上海市属于夏热冬冷地区。全年平均气温为16℃,最热月份(7月)和最冷月份(1月)的平均温度分别为27.8℃和3.7℃,其中7月及8月最高干球温度近于38℃, 6月及7月初是梅雨季节,多雨、潮湿、闷热。

(2)室外风环境模拟基本设置

计算区域:建筑覆盖区域小于整个计算域面积33%; 以目标建筑为中心,半径5H范围内为水平计算域; 建筑上方计算区域要大于3H; H为建筑主体体高度;

网格划分:建筑的每一边人行高度区1.5m或2m高度应划分10个网格或以上;

湍流模型选择:标准k-ε模型。

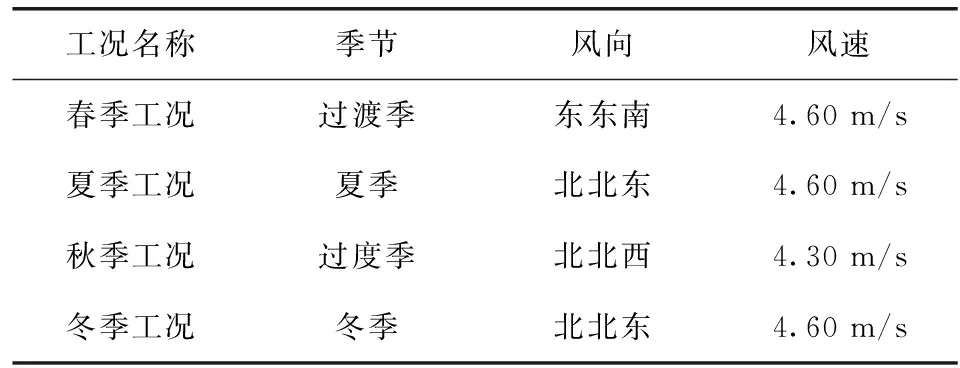

计算用边界条件:风速采用临港地区各个季节5年平均风速; 风向采用各个季节5年概率最大风向。具体设置如表1:

表1 各个季节5年平均风速和概率最大风向

5.1.3模拟结果

(1)夏季、冬季工况

由图4可知,在夏季、冬季工况下整个区域内的最大风速约为4m/s,小于5m/s,符合舒适性要求; 建筑迎背风面的平均风压差为10Pa左右,风压差较大,对建筑透明幕墙的气密性要求需有所提高。

(2)春季工况

由图5可知,春季工况下整个区域内的风速约为3m/s,最大风速为4.1m/s,有利于提高夏季人行区舒适性; 建筑迎背风面的平均风压差最大为10Pa左右,有利于利用风压差实现建筑内自然通风。

(3)秋季工况

由图6可知,秋季工况下整个区域内的风速约为3m/s,有利于提高夏季人行区舒适性; 建筑迎背风面的平均风压差最大为10Pa左右,有利于利用风压差实现建筑内自然通风。

5.2室内风环境模拟

5.2.1模拟目的

室内风环境的模拟基于过渡季工况下室外风环境的模拟结果,对建筑物的自然通风潜力进行分析,研究自然通风的必要性及开窗位置、窗口面积对通风的影响等。

图4 夏季、冬季工况1.5m高处的风速云图和建筑风压图

图5 春季工况1.5m高处的风速云图和建筑风压图

图6 冬季工况1.5m高处的风速云图和建筑风压图

图7 过渡季室外风压模拟结果

5.2.2计算工况

本次计算主要考虑风压作用下的自然通风,未考虑热压的影响。过渡季室外风压模拟结果如图7。

根据图7模拟结果,模拟计算时在建筑外表面风压最大及最小部位开启外窗,自然通风模型如图8所示。

图8 室内风环境模拟模型

图9 一层1.5m高处风速云图和空气龄云图

计算风压分别取自室外通风模拟结果。

5.2.3模拟结果

(1)一层1.5m高处

由图可知,过渡季一层1.5m高处,大部分区域的风速为0.05m/s,空气龄为5 000s,自然通风情况并不理想。设计时,一层大厅不应采用自然通风,目前的设计按照机械通风考虑。

图10 三层1.5m高处风速云图

(2)三层1.5m高处

由图10可知,三层1.5m高处的最大风速在1m/s左右,自然通风状况良好。设计时,应按照模拟情况,在此处设置外窗。

5.3室内采光及太阳辐射模拟

5.3.1模拟目的

本次模拟主要对天窗的采光效果进行分析,判断自然采光的效果。同时模拟建筑外表面太阳辐射强度分布情况。应用Ecotect软件,具体模拟分析过程如下。

5.3.2计算工况

(1)计算模型

计算模型与建筑室外风环境模拟采用同一基础物理模型,根据软件计算需要,对物理模型进行一定处理,成为采光计算模型。采光模型的效果图如图11。

图11 采光模拟计算模型

(2)计算参数

本项目属于Ⅳ级光气候区,光气候系数K值为1.1,室外天然光设计照度值Es为13 500.0lx。

根据本项目实际材料性状,对模拟计算参数进行选值如表2:

表2 模拟计算参数

5.3.3模拟结果

(1)阴天工况下的室内采光

图12 1.5m高处采光系数分布图

由图12可知,天窗带来的室内采光效果明显,在全阴天模型情况下,极大改善下方空间的自然采光情况。

但是,在自然采光得到改善的同时,天窗的采用会大幅增加太阳辐射得热量。根据计算,在未采取遮阳措施的情况下, 7月份天窗造成的室内太阳辐射直接得热量峰值为40kwh/m2。因此,结合建筑造型合理设置外遮阳或内遮阳措施,有利于降低夏季空调负荷。

(2)建筑表面太阳辐射

由图13可知,水平面受到的太阳辐射强度最大。本项目为金属屋面,属于轻质屋面,应增大保温层厚度,屋面应选择反射率较高的材料制作,从而降低太阳辐射带来的负荷增加。

图13 建筑表面太阳辐射得热量分布图

天窗所受太阳辐射强度与水平屋面相同,在保正室内采光效果的情况下,应尽量减小天窗面积,选用透射率较低的材料,从而降低太阳直射得热量。

建筑自身的线条,有一定自遮阳作用,通过扩大侧窗面积,满足室内自然采光的要求。

6 BIM应用总结

上海天文馆项目2015年1月开始初步设计。在设计过程中,利用3D可视化设计不断修改和完善三维模型,各专业协同工作,已发现80多处设计冲突,设计协调工作前移; 大大提升了设计效率。对于复杂节点的构造,可以更直观的表现,减少设计错误,避免后期设计变更、施工返工。建筑性能模拟分析技术的应用,验证了设计的合理性,满足了设计质量和建筑功能要求。通过模拟分析,对设计提出了科学合理的优化建议,提升了设计质量。

另外,本项目还实施基于BIM的项目管理,搭建BIM协同平台,实现各参与单位的高效沟通,对项目投资、进度、质量进行精细管理,确保工程项目目标的顺利实现。

[1]裴以军,彭友元,陈爱东 等.BIM技术在武汉某项目机电设计中的研究及应用[J].施工技术,2011(21):94-99.

[2]中华人民共和国住房和城乡建设部.2011-2015年建筑业信息化发展纲要[EB/OL].(2011-05-10)[2015-01-22].

[3]中华人民共和国住房和城乡建设部.关于推进建筑信息模型应用的指导意见.建质函[2015]159号.

[4]上海市城乡建设和管理委员会.上海市建筑信息模型技术应用指南[S].2015.

[5]赵昂.BIM技术在计算机辅助建筑设计中的应用初探[D].重庆大学硕士学位论文,2006.

[6]邵光华,高爱丽,谭晓慧 等.BIM技术在某建筑实例排水管道设计中的应用[J].青岛理工大学学报,2015.01

[7]张利军,母传伟.BIM技术在项目设计中的应用[J].建筑技术开发,2015.08(42):19-22.

[8]章帅.基于BIM技术绿色建筑环境性能评价[D].南京林业大学硕士学位论文,2014.

[9]郭锐.贵州省住宅围护结构热工性能研究[D].重庆大学,2011.

Application of BIM in Shanghai Planetarium Project in the Design Phase

Chen Jiayuan1, Gao Jiang1, Liu Jing2, Zheng Wei3

(1.ShanghaiScienceandTechnologyMuseum,Shanghai200127,China;2.ShanghaiConstructionSupervisionConsultingCo.,Ltd.,Shanghai200080,China;3.SchoolofEconomicsandManagement,TongjiUniversity,Shanghai200092,China)

During the design phase of Shanghai Planetarium Project, BIM technology has been widely used and has made great contribution to project decision-making,design optimization and quality process. Especially in the aspect of building performance analysis,BIM has played an irreplaceable role.This article focuses on the application of BIM technology in the design coordination and building performance analysis results.

BIM; Design Phase; Design Coordination; Building Performance Simulation

陈家远(1976-),男,工程师,主要研究方向:工程项目管理、技术管理;

郜江(1966-),男,工程师,主要研究方向:工程项目管理、技术管理;

刘婧(1989-),女,助理工程师,主要研究方向:BIM技术、设计管理;

郑威(1975-),男,同济大学经管学院,主要研究方向:大数据、BIM、工程管理。

TU17

A

1674-7461(2016)04-0010-07