电子信息

2016-11-10

电子信息

我国在城域量子隐形传态研究中取得进展

中国科学技术大学与中国科学院上海微系统与信息技术研究所、清华大学、上海交通大学等研究机构合作,在合肥量子城域通信试验网上首次实现了预先纠缠分发的独立量子源之间的量子态隐形传输,为未来可扩展量子网络的构建奠定了坚实的基础。

据悉,量子隐形传态是一种传递量子状态的重要通信方式,是可扩展量子网络和分布式量子计算的基础,而纠缠态预先分发、独立量子源干涉和前置反馈是量子隐形传态的三个要素。

我国研究人员开发了适合光纤网络传输的时间相位纠缠光子源,然后,通过研发皮秒级远程光同步技术和使用光纤布拉格光栅进行窄带滤波,成功解决了两个独立光子源之间的同步和干涉问题;随后,针对远距离光纤所造成的延迟和偏振涨落,以及实验系统的稳定性等问题,开发了主动反馈系统;最后,利用中科院上海微系统所开发的超导纳米线单光子探测器,在合肥量子城域通信网络的30km链路上成功实现了满足上述三要素的量子隐形传态实验。此次实验验证是量子技术发展过程中的重要里程碑,验证了在城域尺度上开展量子隐形传态的技术可行性,为未来开展量子信息实验提供了支撑。

(中科)

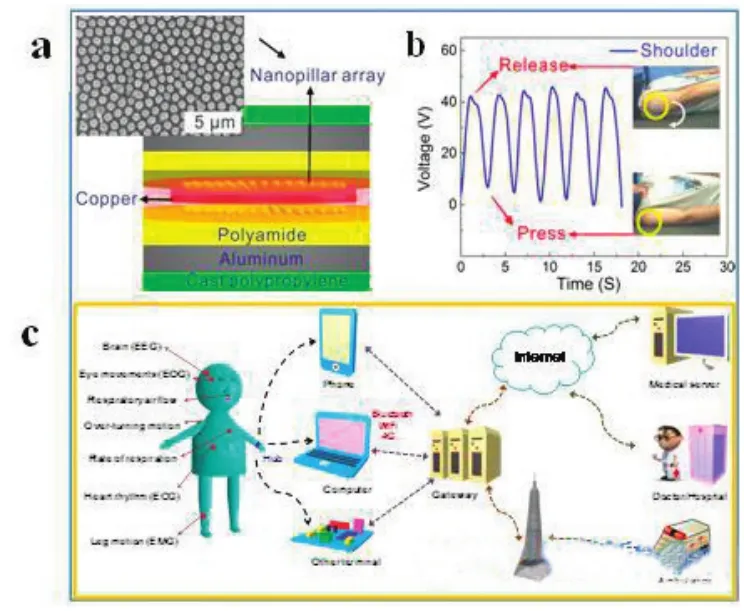

中科院研制出可用于睡眠监测的肢体运动传感器

中国科学院北京纳米能源与系统研究所的研究人员研制出一种灵敏的、基于摩擦纳米发电机的肢体运动传感器。其纳米柱状阵列可大幅提高器件的监测灵敏度,通过监测人在睡眠中的肢体运动引起器件内摩擦层的相对运动产生的电压输出信号,可以实时收集和记录人在睡眠中的运动时间和次数,睡眠中的翻身运动等肢体运动都可通过

收集器件的电信号进行监测。

该运动传感器首次采用具有多层结构的铝塑膜材料,利用热铸工艺制备,材料柔软且耐磨性好,具有良好的防水和耐酸碱性能;设备小巧、简单、易于操作,使用中无需外部电源驱动,方便快捷。此外,其还可通过无线传输模式或互联网络,将数据信息传送到医院诊疗中心、急救中心或医疗数据库中,方便医生进行远程监控和会诊。

下一步,研究人员将进一步设计和研制用于监测眼动、呼吸、脉搏等行为的自驱动传感器,收集各项睡眠生理参数,完善自驱动的人体睡眠监测系统,使其在移动健康领域发挥独特作用。

(纳米)

新型忆阻器可逼真模拟突触行为 或为类脑计算机铺平道路

美国科学家研制出一种新型“扩散式忆阻器”,模拟了人脑内两个神经元结点——突触内钙离子的行为,逼真度达到有史以来的最高水平。该项研究或将有助于开发类脑(神经形态)计算机。据称,这种计算机在执行感知和学习任务方面比传统计算机性能更好,也更节能。

研究表明,人脑约有1000亿个神经元、约1000万亿个突触,科学家一直希望能研制出类脑计算机,以模拟人脑强大的计算能力和高效率。过去,人们用晶体管和电容器来模拟突触行为,这些设备虽能运行,但与真正的生物系统相似性很低,效率低、耗能高、逼真度低。

美国科学家研制的“扩散式忆阻器”采用一种更自然、更直接、更逼真的方式模拟突触,不仅模拟了突触的功能,也囊括了其它重要属性。其由嵌入一个氧氮化硅薄膜(位于两个电极之间)内的银纳米粒子簇组成。薄膜是绝缘体,但当施加电脉冲时,热和电共同作用,使粒子簇分崩离析,纳米粒子分散通过薄膜并最终形成一根导电丝,使电流从一个电极到达另一个电极。一旦电压移走,温度下降,纳米粒子又重新聚合成簇。由于这一过程类似于生物突触内钙离子的行为,所以,该设备具备模拟神经元的短期可塑性。

(刘霞)

栅极长度仅1nm的晶体管问世

美国能源部劳伦斯伯克利国家实验室的研究人员利用碳纳米管和

二硫化钼(MoS2)材料,成功研制出了目前世界上最小的晶体管,其栅极长度仅为1nm,远低于硅基晶体管栅极长度最小5nm的理论极值。

晶体管的小型化是半导体行业发展的重要方向之一,栅极长度则被认为是衡量晶体管大小的标准。目前,市场上高端电子产品所用的晶体管多为栅极长度为20nm的硅基晶体管,业界普遍认为,栅极长度小于5nm的晶体管无法正常工作。

二硫化钼与硅类似,具有晶体晶格结构,但与硅相比,其导电性更易控制,且可被加工成仅0.65nm厚、介电常数(电容率)较低的薄层,是理想的晶体管材料。研究人员采用直径仅1nm的碳纳米管制作了二硫化钼晶体管的栅极。测试表明,即使栅极长度仅为1nm,该晶体管也可有效地控制电流,具有良好的电气性能。

(刘海英)

IBM携手MIT组建新实验室 研究人工智能视听功能

美国国际商业机器(IBM)公司和美国麻省理工学院(MIT)将联合创建“激发大脑多媒体机器理解实验室(BM3C)”,旨在开展相关研究,使人工智能可以具备视听功能。

该实验室是IBM公司大力推进人工智能发展的多个合作计划中的最新项目,将持续多年。此前,MIT的其他研究团队在计算机预测和理解方面取得了多项研究成果。但是,目前尚未有研究能够使机器像人一样看和听,因为人类的视线和声音命令跨越多个认知规则,如人类首先需要发现物体,然后建立物体之间的关系,并凭直觉获得物理规则。该实验室计划基于真实的事情,在虚拟的神经网络上对机器进行视觉和听觉建模。

据称,具备视听功能的人工智能系统或将对教育、娱乐、健康等产业产生巨大影响。

(刘霞)

美国开发无线传输新技术 速度提升3倍

美国麻省理工学院的研究人员开发出一种通过同步波相位来协调多个无线发射机的技术——MegaMIMO2.0,可使智能手机无线传输数据的速度提升至现有技术的3倍、传输距离增加1倍。

采用MegaMIMO2.0技术,多个独立的发射机能够在相同的无线信道中向多个独立的接收器发送数据,且彼此之间不会产生干扰。在实验过程中,研究人员在一间会议室中放置了4台笔记本电脑,并通过802.11a/g/n Wi-Fi网络协议在4台电脑间进行数据传输,实现了高于现有无线传输速度3倍的数据传输。

据悉,MegaMIMO2.0技术也适用于蜂窝网络,其应用将给无线数据传输带来非常重要的影响。

(新华)

美国将设计20万内核计算机每芯片有25个内核

美国普林斯顿大学的研究人员计划基于其研制的25核开放源代码处理器——Piton,开发配置8000个Piton、内核总数达到20万个的计算机。

Piton是基于OpenSparc设计的开源代码处理器,采用美国IBM公司的32nm工艺制造。每个Piton芯片集成有25个内核(内核时钟频率为1GHz)。这些内核的拓扑结构被称作“网格设计”。一个阵列中的多个芯片通过芯片自带的桥接器组成菊花链系统,桥接器还可把芯片连接到内存和存储设备上。Piton芯片采用了分布式缓存,以及融合大型设备中所有内核的单向连接。

据悉,为了提供更强大的处理能力,芯片产品的内核数量在不断增加。具有4.6亿个晶体管的Piton或将成为当前学术界开发的最大尺寸芯片。

(凤凰)

美国研究人员研制成功新型碳纳米晶体管

美国威斯康星大学麦迪逊分校的研究人员成功制作出了1英寸碳纳米晶体管,在性能上首次超过了硅晶体管和砷化镓晶体管。

碳纳米晶体管比硅晶体管具有更快的速度和更低的能耗,将进一步推动中央处理器(CPU)技术的发展。然而,受技术手段的制约,碳纳米晶体管的实际应用却一直落后于硅晶体管和砷化镓晶体管。研究人员利用聚合物筛选技术将碳纳米晶体管内的金属纳米管杂质清除,并利用浮动蒸发自组装技术在高温真空状态下解决了碳纳米管阵列的制备问题。最终获得的高纯度碳纳米晶体管导电性能是硅晶体管的1.9倍,据称,未来这一数字有望达到5倍。

目前,碳纳米晶体管在CPU上的应用尚需时日。研究人员正在研究碳纳米晶体管的商业化大规模量产技术,该项突破使碳纳米晶体管取代硅芯片成为可能。

(威锋)

中科院实现第四种基本电路元件与非易失信息存储器

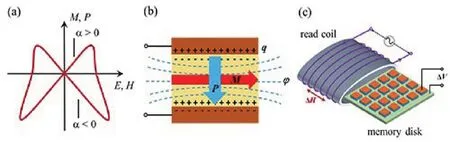

中国科学院物理研究所北京凝聚态物理国家实验室(筹)的研究人员基于磁电耦合效应,实现了满足原始物理定义的第四种基本电路元件。

研究人员通过理论推导和实验检验发现,基于一个由磁电耦合介质和金属电极构成的简单三明治结构,可以建立起电荷与磁通之间的直接转换关系,从而严格满足第四种基本电路元件的物理定义。研究人员把这种基于磁电耦合效应的第四种基本电路元件命名为“电耦器”,其相应的非线性记忆元件命名为“忆耦器”,并给出了电耦器和忆耦器的电路响应特征。该项研究从基本电路元件的角度重新审视了磁电耦合效应,既澄清了一个基础科学问题,也为磁电耦合效应的应用开辟了新的空间。

据称,忆耦器在开发新一代信息功能器件方面具有巨大的潜力。研究人员创新性地提出了一种新的存储原理,采用另一种物理量——电耦(T)或等效磁电耦合系数(α)来有效存储二进制信息。利用忆耦器表现出的蝴蝶曲线非线性磁电耦合效应,可将磁电耦合系数的正与负分别定义为二进制信息1和0,通过施加脉冲电压使磁电耦合系数在正负之间转变,从而实现非易失信息存储。该存储器采用电写磁读方式,具有高速、低功耗、并行读取、结构简单、易于制备等优点,有望成为下一代通用型非易失存储器,应用前景广阔。

(新华)

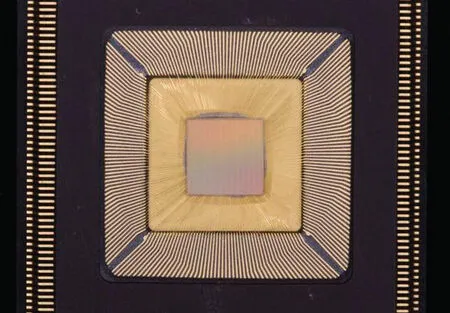

美国量子计算芯片研发获重要进展

美国麻省理工学院(MIT)的研究人员研制出一款量子计算原型芯片,可用于实现量子位元的离子阱与激发量子态的激光光路的集成,在量子计算发展的道路上迈出了重要一步。

此前,研究人员已经在实验室中实现了由12个量子位组成的量子计算系统,但通常的实现方式仪器设备复杂、体积庞大。而实用化的量子计算机需要将量子计算器件微型化。

MIT的研究人员研制的芯片在表面由嵌入式电极实现了“表面离子阱”,利用电场将离子捕获悬浮于电极上方50μm处,每个离子阱仅相距5μm,具有良好的可拓展性,可用于开发多量子位系统。更重要的是,研究人员将激发离子阱量子态的激光光路也集成在了同一块芯片上。该芯片采用石英基底,基底上覆盖一层氮化硅光导层,用以控制光路;在铌电极的下方,设置了衍射光栅,可将激光集中于电极上方的离子阱上。

目前,该原型芯片尚不能调制激发每个离子阱的激光强度,而不同的激光强度对于量子计算编程来说是必要的。未来,研究人员将在这一方向继续努力,促使量子信息处理芯片早日问世。

(科技部)