语言接触视域下的佛教外来词——以回鹘文《弥勒会见记》为例

2016-11-09郑玲

郑玲

(宁夏社会科学院历史所 宁夏 银川 750021)

语言接触视域下的佛教外来词——以回鹘文《弥勒会见记》为例

郑玲

(宁夏社会科学院历史所宁夏银川750021)

回鹘文《弥勒会见记》是一部以弥勒生平事迹为叙事线索的佛教说唱剧本。本文选取哈密本前三品中的佛教外来词,依照外来词的处理方式将其划分为音译外来词和意译外来词两大类,进而探讨受民族融合、外来宗教的传入等因素影响下外来词的回鹘语化。

《弥勒会见记》;语言接触;佛教外来词;回鹘语化

一、《弥勒会见记》及其研究现状

《弥勒会见记》是一部由二十八幕(一个序幕和二十七个正幕)组成的主要讲述弥勒生平事迹的佛教说唱剧本。目前以回鹘文记录的《弥勒会见记》主要保存在新疆维吾尔自治区博物馆和德国科学院,学界以该文献的发现地将其分别命名为:哈密本、德国胜金口本和德国木头沟本。

该文本研究视角主要集中于文献释读刊布、版本对勘、语言学、宗教学、文学等几大方面。文献释读刊布在语文学研究中首当其冲,对此葛玛丽·冯加班(A.v.Gabain)的贡献最大,分别于1957年和1961年先后影印出版保存于德国的共227页的《〈弥勒会见记〉——佛教毗婆沙师著作回鹘译本的影印本》(一)(二);之后1980年,土耳其人色那西·特肯(Ş.Tekin)以冯加班的影印本为基础,以转写、德文翻译和注释的形式出版《〈弥勒会见记〉回鹘文译本研究》(1)(2);国内研究起步相对较晚,1962年冯家昇发表的《1959年哈密新发现的回鹘文佛经》一文,始开该文本研究之先河,继而耿世民、伊斯拉菲尔·玉素甫、多鲁坤·阚白尔、阿不都克由木·霍加、牛汝极等多位学者纷纷发表单篇论文对哈密本《弥勒会见记》进行释读转写及增加汉文译文等研究。

对于不同版本的《弥勒会见记》展开的对勘研究开启了学界研究的新视野、新思路:张铁山的《吐火罗文和回鹘文〈弥勒会见记〉比较研究——以吐火罗文YQ1.3 1/2、YQ1.3 1/1、YQ1.9 1/1和YQ1.9 1/2四页为例》,首次运用对勘之法对两个文本展开逐页逐句比较,标注差异,进行语言学、文献学、佛教学等多学科研究尝试;国外相继发表的文章主要有:Jens Uwe Hartmann:《佛教剧本〈弥勒会见记〉与回鹘文〈弥勒会见记〉之比较》(Die Schulzugehörigkeit von Maitreyasamitināṭaka und Maitrisimit);Simone-Christiane Raschmann:《柏林吐鲁番研究中心藏吐火罗文本与回鹘文本〈弥勒会见记〉之比较研究》(Die Erforschung desTocharischen und die alttürkische Maitrisimit-Ausgewählte Texte aus der Berliner Turfansammlung);Peter Zieme:《回鹘文〈弥勒会见记〉及其可能存在的平行本》(Ein alttürkischer Maitreya-Hymnus und mögliche Parallelen);Georges-Jean Pinault:《〈弥勒会见记〉之平行本吐火罗文本对回鹘文本之影响》(Contribution de Maitrisimit à l’interprétation de texts parallèles en tokharien)。

《弥勒会见记》中所蕴含的语言价值引起了国内外学者的关注,先后有劳特(J.P.Laut)在其著作《早期突厥佛教及其文献》中对回鹘文《弥勒会见记》哈密本与德国本展开语言方面的比较研究,除此之外,Dieter Maue的《一个被忽略的回鹘词语〈m’ytry〉的语音问题研究》(Uigurisch〈m’ytry〉-zu einem vernachlässigten lautlichen Problem)及国内年轻一代学者在语音、词汇等方面的研究也值得关注,如柳元丰、艾力·阿布拉、热孜亚·努日、伊斯拉菲尔·迪拉娜等。

深入挖掘《弥勒会见记》中的宗教学价值及意义亦应是当前学界关注的新视点,有如德国学者Jens Wilkens的《“新日”与〈弥勒会见记〉——中世纪宗教问题研究》(Der Neutag und die Maitrisimit-Problem der zentralasiatischen Religionsgeschichte);Yukiyo Kasai:《古代突厥中的弥勒信仰源起考》(Der Ursprung des alttürkischen Maitreya-Kults);Melanie Malzahn:《弥勒(信仰)再生与语言学同语文学的辨析》(The rebirth of Maitreya and an encounter of linguistics with philology)Ablet Semet:《回鹘弥勒信仰的历史研究》(Geschichte des uigurischen Maitreya-Glaubens)等。

二、语言接触理论下的佛教外来词

民族的融合、外来宗教的传入等外在因素引发的不同质素语言间的接触是语言演变的成因之一。世界上罕有孤立的族群,民族的交往势必带来语言的接触。只要有接触,便会有影响,因而语言间的相互影响是一种普遍存在的现象。正如戴庆厦指出的,“语言接触指不同民族、不同社群由于社会生活中的相互接触而引起的语言接触关系,是语言间普遍存在的一种语言关系。”[1]

西域,历来为多种语言齐鸣之地。在公元9至15世纪长达600多年的历史中,在同西域其他民族的融合、宗教信仰的嬗变、中亚游牧文化、古印度佛教文化、中原汉文化的接触和交流中,回鹘人以宽容开放的姿态,积极吸纳各种类型的外来文化,逐步扩充丰富了回鹘语词汇宝库。其中,众多的外来宗教,诸如祆教、摩尼教、基督教、佛教等在回鹘社会中都得到了传播。毋庸置疑,在众多的外来宗教中,对回鹘文化的发展产生影响最为深刻的莫过于佛教文化。伴随着这一异质文化的传入,作为语言中最敏感的部分——词汇在某种程度上反映着民族文化变化的脉络。佛教外来词(借词)输入回鹘语是语言接触的必然结果,是以佛教作品翻译为发生媒介的间接语言接触的结果。

《弥勒会见记》第一幕结尾处的“精通一切经论的、饮过毗婆娑论甘露的圣月菩萨大师从印度语改编为吐火罗语,智护法师译为突厥语的《弥勒会见记》书中跋多利婆罗门做布施第一幕完”[2]可知该佛教剧本翻译的源头语言为印欧语系某种古印度语言,而在由西向东传译的过程中,《弥勒会见记》经由吐火罗语这一语言桥梁,被翻译为回鹘语时,不可避免得带有鲜明的语言接触的烙印。

三、《弥勒会见记》中的佛教外来词

寻此思路,通过对《弥勒会见记》中的佛教外来词作一分析和研究后发现,吐火罗语和回鹘语这两种截然不同质素的语言系统在《弥勒会见记》这一同题文献的传译过程中,展现出了无有穷尽的延展性和容纳性,致使外来词汇在借用回鹘语及其造词法的同时,既能在不失其自身所承载的原义下脱胎换骨,又能以其丰富底蕴对本土文化进行借用与渗透,诚为异质文化间的适应与融合提供了最好的范本,裨益了《弥勒会见记》在西域的流布。

汉译佛典中的外来词汇相当丰富而多彩,这一点在西域民族间文化和语言接触的历史视域内同样适用。在回鹘文本的《弥勒会见记》中存在为数不少的佛教外来词汇,它们与回鹘语词汇相得益彰,共同丰富了回鹘语的词汇宝库。

(一)佛教外来词的类别

在回鹘语词汇发展过程中,外来词的来源丰富多样,分别受到了诸如梵语、汉语、粟特语、吐火罗语等多种语言的滋养,可谓历史悠久而深远。通常而言,依照外来词的处理方式,在《弥勒会见记》中我们可以将外来词大致分为“音译外来词”和“意译外来词”两大类,至于“意译外来词”,则依其所借用的回鹘语构词法不同而有多种类别。以下我们将以回鹘文《弥勒会见记》为例进行具体探讨。

(二)佛教外来词的回鹘语化

1.音译外来词。音译词在佛经翻译中占有相当的数量。佛教文献中的人名、地名、专有名词、经名、神名等绝大多数以音译的形式出现。译者之所以选择音译的方式将上述名词直译出来,既能保留原词原意,又能增强译品本身的流畅性,对于前三品中出现的音译词,我们暂且按照人名、神名、经名、地名和专有名词等将其细化为五类。

(1)人名类,如:

(2)神名类,如:

(3)经名类,如:

(4)地名类,如:

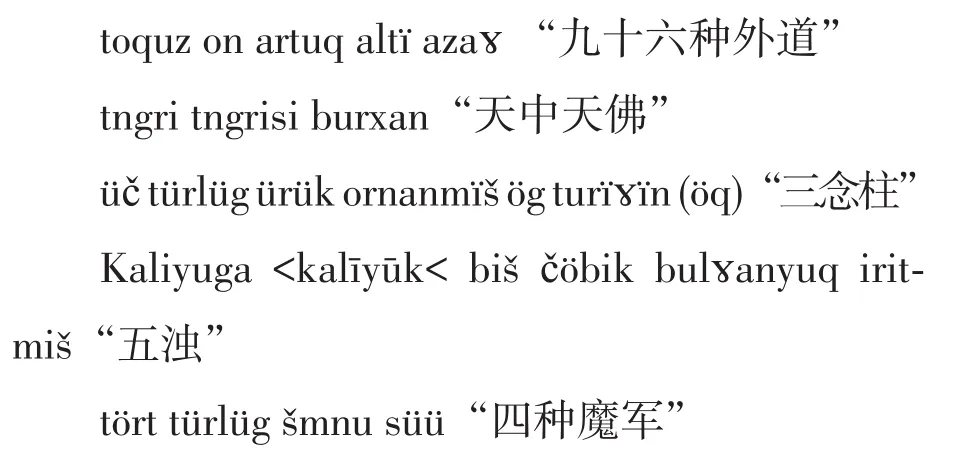

(5)专有名词类,如:

这些音译词并非完全照搬梵语或吐火罗语的语音,而对于外来词中许多回鹘语本身不存在的语音,回鹘语则根据自身的语音音节来替代外来音节,以便这些音译词符合回鹘语自身的语音结构特点。比如:元音方面,回鹘语中无长元音以a、i、u替代之;梵语或吐火罗语中的辅音,如回鹘语将其本土化为

2.意译外来词。《弥勒会见记》中的意译外来词,从词的来源上可分为梵语和吐火罗语两类。而在《弥勒会见记》中出现的意译外来词译者通常采取回鹘民众熟知且能接受的语音形式,加之回鹘语词的构成之法从而创造出全新的词语来,这类外来词中,主要涉及抽象的佛教义理、教义等内容。比如:

《弥勒会见记》中也出现了数量不少的附加词素是数量词的形式,如“iki qïrq qut buyanlɣ irü bälgülär(三十二相)”,意指转轮圣王及佛之应化身所具足的三十二种殊胜容貌和显著特征。其中“iki qïrq(三十二)”是数量词的附加词素,用以对中心词素的事物进行说明。除此之外的“三宝”、“三皈依”、“五蕴”等词亦属此类。这种以数量词缀加中心名词的“偏正式复合词”是意译佛教外来词最常见的形式之一。

除此之外,合璧外来词也值得我们关注。所谓“合璧外来词”是指梵语或吐火罗语搭配回鹘语词汇构成的新词,我们认为它理应属于意译外来词的范畴,因为它是佛典翻译中很常见的一种吸纳外来词的造词法,其构成方式通常为音译词缀接表示类属范畴的回鹘词汇,如:

在《弥勒会见记》由吐火罗语向回鹘语的传译过程中,那些带有浓厚佛教色彩的成语多被用来阐释说明深奥的佛教义理,而当此类佛教成语借以佛典翻译的途径被引进回鹘语的语言体系中,一方面扩充丰富了回鹘语的词汇表达,一方面促进了佛教义理的广泛传播,实可谓一具数得。在回鹘文本《弥勒会见记》中便出现了佛教成语如“三千大千”喻指一佛所教化之领域、“大千世界”形容世界的广大无际、“梦幻泡影”指世间万法之虚妄不实、生灭无常等。这些佛教成语以回鹘语特有的构词法形式出现,但若从其表达的内容上观察则仍属佛教领域,而非古代维吾尔文学所固有,因此,它们应属于外来语的性质。佛教义理、文化、思想等籍以这类词语,经由西域向中土东传,被汉土文人雅士所引用,为中原文学补给了新鲜血液。值得一提的是,此类佛教成语在丰富回鹘语词汇宝库的同时,其自身所蕴藏的佛教义理也获得了更加多元化的扩充,比如“大千世界”原本指古印度人的宇宙观,后转用于形容人间之纷纭诸相;又如,“三千大千”本指千百亿个世界,为一佛国土,后则泛指无垠的宇宙世界。

这些意译词依文生意,更易理解与接受,说明了意译词在承载原意的基础上,更注重其在西域的接受与流通性[3]。从《弥勒会见记》睹见佛教外来词汇的借用规律,探得外来词汇语回鹘语间“密切合作”之关系,不同语言的接触可以为我们厘清部分词语的历史演变提供参考的依据;对不同来源的外来词语回鹘语曾以开放的积极心态进行移植、改造,创造性的活用在本民族语言中,部分词语已成长变化为回鹘语甚或现代维吾尔语的基础词汇部分语言分层。

[1]戴庆厦.语言学基础教程[M].北京:商务印书馆,2006:280.

[2]耿世民.回鹘文哈密本《弥勒会见记》研究[M].北京:中央民族大学出版社,2008:12.

[3]孔祥珍.《金刚经》外来词汇研究[J].探索与争鸣,2008,(12):107.

H51

A

1671-6469(2016)-05-0072-05

2016-04-27

国家社会科学基金青年项目“回鹘文哈密本《弥勒会见记》研究”(14CYY039)的阶段性研究成果。

郑玲(1979-),女,河北石家庄人,宁夏社会科学院历史研究所助理研究员,博士,研究方向:回鹘文献与文化研究。