清华大学学术期刊简史(1912-2015)

2016-11-08郭晓亮刘小燕

姚 远 王 强 郭晓亮 刘小燕 颜 帅

清华大学学术期刊简史(1912-2015)

姚 远 王 强 郭晓亮 刘小燕 颜 帅

《清华月刊》创刊号

《北大清华联合报》创刊号

《新清华月报》创刊号

清华北大理工学报》创刊号《

清华周刊丛书》创刊号

对于清华大学期刊历史的研究,非常零散和薄弱,梅汝璈等在20世纪20年代,见有对《清华周刊》等刊的研究。王利群等在20世纪90年代和21世纪初,见有对清华期刊特别是学报的记述。我们在1997年出版的《中国大学科技期刊史》等著中,搜集到1914—1948年间出版的58种清华期刊名目。2005—2006年,笔者在清华大学访学期间,以此为研究课题,并发表了以《清华学报》为重点的一批研究论文,由此逐渐将其期刊总数扩充至85种,加上1949年至今出版的期刊,总计达到160种。其中科技期刊61种,人文社科期刊99种。

这是一份颇为珍贵的大学文化遗产,因为其出版年份或折射的时代背景,跨越辛亥革命、五四运动、留学欧美、新文化运动、抗日战争、高校大迁徙等重大事件,也因为这所大学在中国高等教育史和中国科学技术史上的典型性和代表性,故研究这些期刊尤其具有重要意义。

一、民国时期(1912—1949)期刊概貌

清华大学由1911年4月成立的留美预备学校——清华学堂发展而来。初设高等科和中等科。1911年10月改为清华学校。1925年设大学部,始招本科生。1928年改为国立清华大学。抗日战争爆发后,与北京大学、南开大学先后组成长沙临时大学、西南联合大学等。抗战胜利后于1946年在北平复校,当时设有文、法、理、工、农5个学院26个系。

1949年前的清华大学尚系一文、法、理、工、农综合性大学。从1925年设大学部至1948年所毕业的 2549名毕业生中(含研究生138人),工科仅742人。1952年院系调整以后,清华大学才逐步发展为理工科大学。因此,统计到1949年前清华大学所办的85种期刊中,纯理工期刊26种,而文理综合性期刊和人文社会科学期刊则有59种。这一总数,比《中国大学科技期刊史》[11]在1997年的统计总数新增27种。

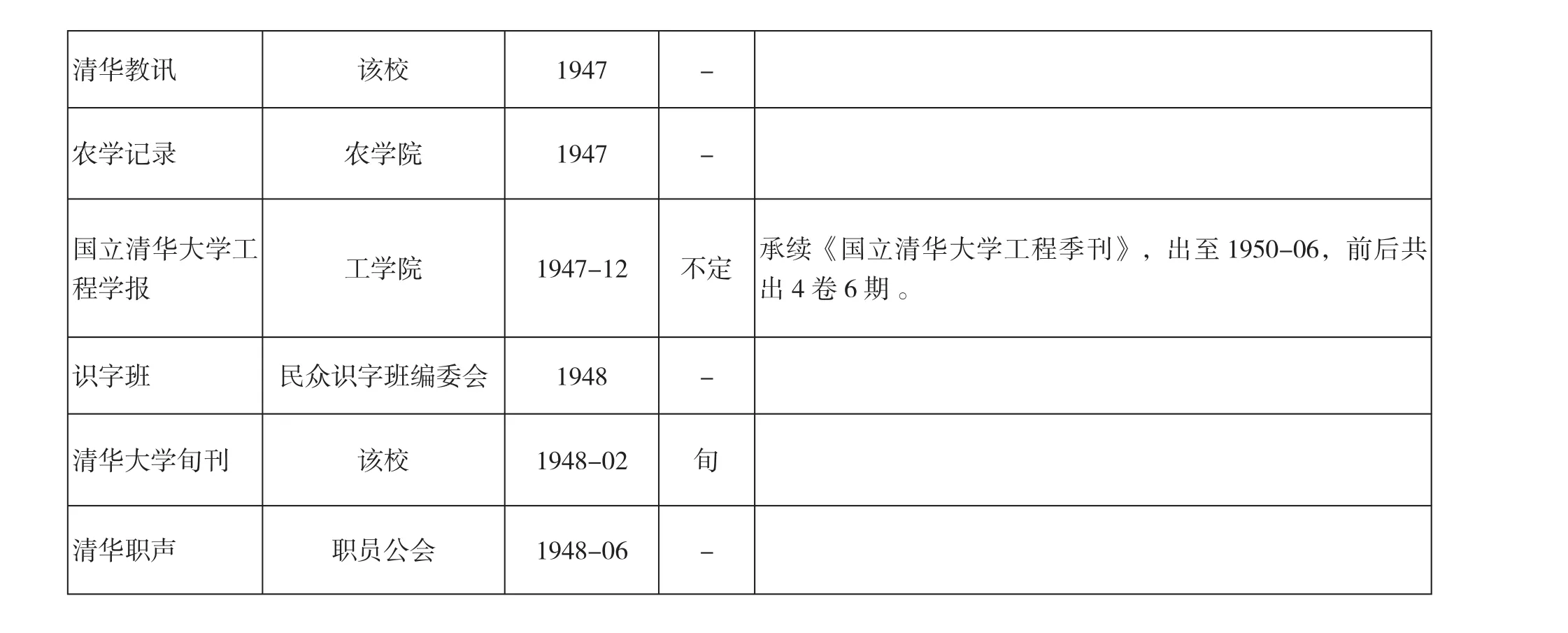

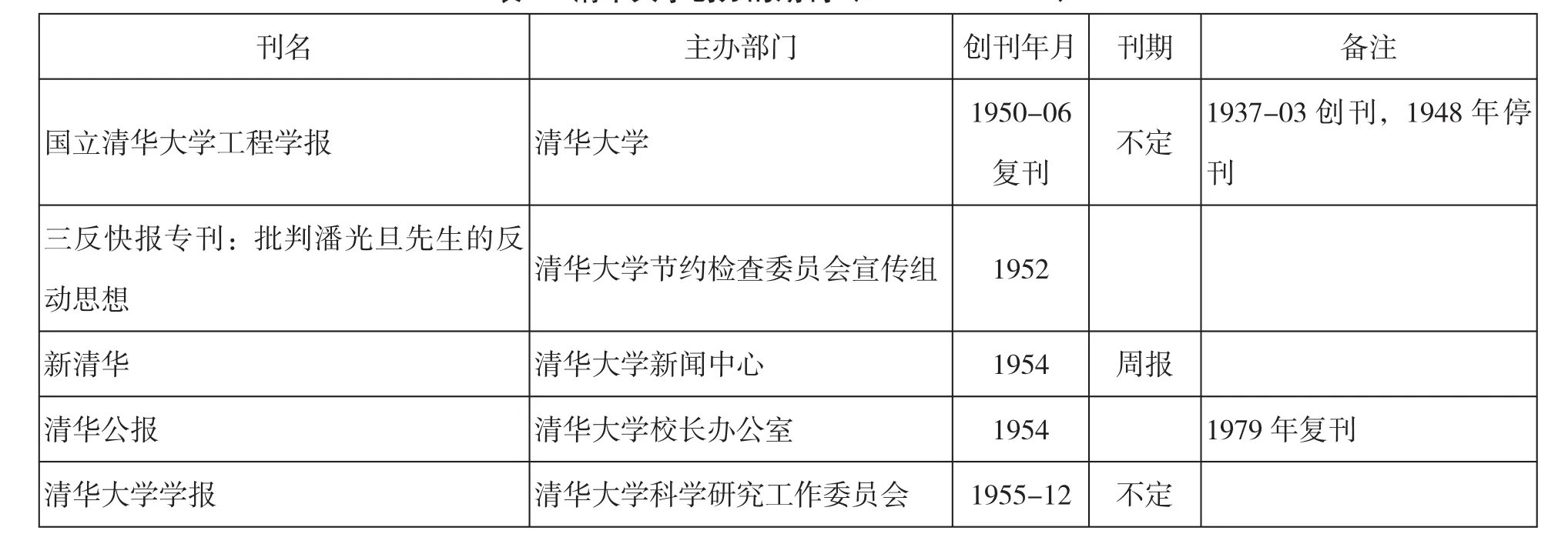

表1 清华大学创办的期刊(1914—1948)

。

二、民国时期的代表性期刊

(一)清华最早期刊新证

清华创校之初,尤为重视发展学生的社团,诸如清华中等科学生之进德会、智育励进会等。创校次年(1912)成立的达德学会即为一个对成员的德智勇三者要求很高的组织,而且这些社团大都出版有刊物。周诒春(1883—1958)在 1913年8月至1918年1月出任清华学校校长后,更是着眼于民族教育独立,发展德智体完善的学生人格,采用提高、联合等措施,使学生社团和刊物更趋繁荣。达德学会(The Culture of TsingHua College)即为合并进德会和智育励进会两会而成。

清华最早的两份杂志《达德杂志》和《益智杂志》就诞生于这样的背景之中。两刊同时创刊于1912年。《清华周刊》载文称《达德杂志》和《益智杂志》为“清华最早的出版物”和“开清华出版物的先声”。[4]1913年秋的中文部总编辑为蔡正;1914年春的中文部总编辑为汤用彤。1914年秋因达德学会并入清华学会而停刊。

《达德杂志》为综合性杂志,油印(一说为手抄本)。其栏目有论说、文苑、小说、时评、杂俎等。论说栏内载有学术论文,吴宓即在此发表有《今世青年之心理》《论科学小说》等。1913年第2期后停刊。

《益智杂志》(The UseFul Knowledge)为侧重于科技的文理综合性杂志。1912年第一卷为油印本,1913年12月改为铅印本,至1914年6月止,共出4期。梁启超题字。其栏目有文篇、诗词、小说等。文篇栏载有政论文,以及较多的科技论文。见有汤用彤的《道德为立国之本议》,傅葆琛的《游大钟寺记》,洪深的《养花新法》《化学新思》《外科创举》《水制显微镜》等。吴宓回忆:“达德学会成立后,即刊印《益智杂志》(The UseFul Knowledge)每册皆有中文、英文两部分。第一卷,大本,白纸,手写,油印。其中载有宓撰《沧桑艳传奇叙》,长篇。第二卷则付京华印书局铅印。形式精美。外间订阅者甚多……(宓藏有合订本,今存)。其中有宓撰《沧桑艳传奇》第一至四出,及零星诗若干首。宓在此杂志中,却恒任英文部编辑。”

1921年的《清华周刊》对清华学校出版物给予很高评价,认为:“一校的出版物,是一校思潮同精神所开的花”;“清华的出版物,是清华的精神的指南针”;“清华的出版物,是清华底思潮的口供”;“清华的出版物是校风的影子”。并且,认为清华出版物在减弱清华创校初期的封闭保守和倡导学术自由方面,发挥了积极作用。

(二)《清华周刊》

《清华周刊》原名《清华周报》,创刊于1914年3月,除在抗日战争前后停刊10年以外,一直持续出版46卷,1947年3月复刊出版17期,前后约计647期,如再计入增刊、特刊、专号、纪念号、副刊等大约为770余期。它为我们所见早期高校期刊中历时最久(前后33年)出版期数最多的一种期刊,几乎是清华历史的一个缩影。

首先,从《清华周报》到《清华周刊》的嬗变构成报刊同源说的一个典型范例。该刊创始之初的1914年3月至6月名曰“周报”,其篇幅止于一小张,式如通常之小报。至1915年9月,完成了由“报”到“刊”的全部过程,改为单行册页装订,并增加新栏目,已与现代意义上的期刊无异。这一范例从另一角度说明,早期的邸报先由单行册页装订形式,逐渐演进为单张报纸;《清华周报》到《清华周刊》的嬗变又说明,也存在着逆向的发展过程,即亦可由单张报纸进而演进为单行本册页装订的形式。这再次证实“报刊同源说”的科学性。

其次,其性质与内容的演变,构成高校期刊立足学术,与学校发展共命运的典型特征。创刊之初,周报的内容,仅限于言论、纪录、新闻等数项。其发刊辞在言及其缘由和性质时说:“序属阳春,万物孳生,于是有如花如葩如日方升之‘清华周报’出。‘报’何以曰‘周’?以每星期出刊一次也。‘周报’又何冠‘清华’?则为清华学堂学生所编辑也。”“是则求同学之自励,促三育之进步,以充大吾校故有之荣誉,培养完全国民之性格,为本报惟一之天职,亦即本报之所起也。”“若夫荟集全校之新闻,编列新鲜之历史,使师生之感情日益密,上下之关系日益切,悉以本报为媒介物。”这里,将高校学生办刊、立足学术、谋求同学间自励、扩大学校荣誉等性质概括无遗。出版至第13期时,周刊的这些性质表现得更为明朗,“立足学术”被置于更显著的位置。其周刊宣言指出:“本校之星期印刷品以交换知识,磨砺学术为宗旨”。同时其内容亦作了调整,被分为8个类别:一是言论,载议主张;二是“校闻一”,载校中大事;三是纪录,载名人言行;四是“校闻二”,记各班及各会事;五是译丛,专取译著;六是铎声,载评论;七是文苑,载诗词、歌赋、小说等;八曰杂纂,载小品文章等。1915年9月在改为单行册时,又增添“英文新闻”与“特别通信”(后又改留美通信)。以后又增加“研究”“国情述要栏”“特载栏”和“书报介绍栏”等。从这些内容来看,除言论、译丛、评论、研究属学术性质外,余为体现新闻性质和杂志性质的栏目。其学术性与新闻性显然为两个重要属性。另外,该刊也一直具有文理综合性,其第293期即发表有《天文与算学》。其言论栏被视为体现刊物价值之所在,认为:“定期出版物之价值程度恒视其言论之价值程度为标准。盖出版物之天职为指导社会,而其曾否尽此天职则又恃其言论之指导能力大小以为断。《清华周刊》于新闻固应注重,而于谋校务之改进,同学之幸福,及指导社会生活的短篇言论亦宜注重,故英美各周刊中之‘爱德脱芮’Editorial,最形发达。”由此,其言论栏可分为两部分:一为社论,即编辑发表意见之处,代表刊物的主张;二为自由论坛,即教职员及学生所投之言论稿,谋求形成清华舆论。而其言论的性质,又被分为:①段论,即英文所谓的Editorial Paragraph,包括校中应兴应革事项、同学生活批评等,一般短小精悍,仅有一小段;②常论,即对某问题充分发表意见,而作为成篇之言论者,篇幅亦较长。

(三)《清华周刊》增刊

像《清华周刊》这样,创办如此众多和各具特色的增刊,在高校期刊史上实属罕见。所见其最早的增刊为1915年所出版的《清华临时增刊》,且其并非增出1期即停,而是一直持续至1925年,见有11期,成为主干期刊的新支,给人一种枝枝桠桠、根繁叶茂的印象。

这之后,出版增刊似已成不成文的制度,每年在快放暑假的时候照例要出一本增刊,其内容最重要的是“同学录”,以备毕业同学及在校同学相互联络。其内容还有各团体、会社的工作报告、记载、统计等。另外,在清华周年纪念日,也照例要出一本增刊。如“双四纪念特刊”“十周年纪念增刊”“十二周年纪念增刊”“廿一周年纪念增刊”等。这种增刊,常常又会演变成一种新的期刊。如《清华生活》就是1923年在清华十二周年纪念号的基础上产生的。这本新刊物有两个特点:一是质直无饰,把清华的真面目和盘托出,打破“家丑不可外扬”的积习,不作阿颂矜夸的自赞;二是不插画片,不附地图,完全用有文学意味的笔调把清华生活用字句描绘出来。《清华生活》创刊号载有《清华的历史》《清华的环境》和《我的九年清华生活》等。增刊衍生出的期刊除《清华生活》外,还有《清华周刊副刊周刊》《书报介绍附刊》等。

《清华周刊》增刊的另一特色是大量专辑,如“向导专号”“文艺增刊”“春假生活号”“赠言号”“特号”等。

尤为难能可贵的是,《清华周刊》还以增刊为园地开展对该刊历史的研究和对学校工作和周刊编辑工作的批评活动。如《十周年纪念增刊》即分为三部分:第一部分为祝辞、颂辞,及该刊历史回顾等;第二部分专为征集批评清华之文字而设,包括社会人士及该校师生所发表对于学校之批评及建议,还有从历来中外报刊所披露的外界对清华的批评“摘要”;第三部分专为报告清华之历史和现状而设,包括各重大问题之历史及现在情形。以后还出版过一期《清华生活》批评号,就同性恋等问题开展批评。批评号出版后,又有人对这种编辑方法在刊物上提出批评。然而,这些批评,“惟间亦有因隔膜太甚,真相不明,以致所批评者,或与事实不符;所建议者,常与宏旨无关,甚至因感觉此种困难遂三缄其口,而于清华问题不欲有所论列者。一片爱校热忱,于是遽归乌有之乡;而清华各种问题,遂长夜漫漫,难获快刀断麻之解决。凡此种种,皆我校同人平日所深引为憾事者也。”虽尽如此,编者们仍然认为“本刊既为毕业及在校同人公共之定期刊物,又为全体唯一之言论机关,免除此种缺憾之责,似无旁贷。”[25]这种时时将刊物与学校的荣辱兴衰相联系的责任感,或许是该刊长久不衰的重要原因之一。其中对于自己刊物历史的详尽研究和刊物栏目设置、增刊内容、编辑制度和方法的批评,在早期高校期刊中亦属仅见的一例,是研究早期高校期刊编辑思想和方法的宝贵资料。

(四)《清华学报》

清华学校清华学报社主办的《清华学报》双月刊创刊于1915年12月,1928年改由清华大学学报编辑委员会主办。1915年12月至1919年12月出版的1至4卷中,1、3、5、7期为英文本;2、4、6、8期为中文本;自5卷起,1、3、5、7期为中文本,2、4、6、8期为英文本。1924年6月复刊后,改为半年刊,1934年改为季刊,1937年抗战全面爆发,学报停刊。抗日战争期间,迁至昆明出版,自1941年起再改为半年刊。抗战时期的1941年4月,为纪念学校建校30周年,出版《清华学报》纪念号,发表梅贻琦的《大学一解》,以及冯友兰、陈寅恪等人的论著。这也是我们所见40年代以前高校历时较久(33年)出版期数较多的文理综合性学报之一。抗战胜利后随校迁回北平出版,延续以前的刊名、卷号,于1947年10月、1948年8月各出版一期。从1915年至1948年,先后共出版20卷,约90余期,并曾出版过1~10卷目录索引。

初期的《清华学报》何以中、英文并重,且偏重英文版?这与这所留美预备学校的办学宗旨不无关系。《清华周刊》总编辑梁朝威指出:“清华学制,名为中西并重,而实则偏重西文,故学生中文每况愈下。‘以齐人而学楚语,得楚语而忘秦音’”;在1924年复刊后,“清华少数同学寻亦释然而悟,以为徒擅西文,而忘国本,特一‘洋奴’耳,于国无补。”“于是大声疾呼,以此互相奖励者有之矣,言教授法之宜改良者有之矣,谓中西之宜实际的并重者有之矣。”故复刊的《清华学报》,遂取消英文版,全部改为中文版。

民国《清华学报》的发展可分为两个大的时段:一是1915年至1919年的初创期;二是1924年以后的成熟期。

初创时期(1915-12—1919-12),学报由学生主办,作者以学生居多。学校当时尚未开办大学部和研究机构,虽以北方留美学生摇篮和学报的诸多英文版见长,但其学术性仍较薄弱些,译述多于学术研究,栏目中除著述、学术栏外,还有文艺、余录等栏。在中文版创刊号中,共有20篇文章,教职员和校友的文章仅有2篇,余均系学生文章(不明身份的9人亦疑为学生)。

发展成熟时期(1924.06-1948),由于《清华学报》由学生创刊的历史缘故,在1923年酝酿复刊时,由学生接续主办还是由教职员主办?为此,发生了一场历时半年之久的争论。最后,还是由教员为主办学报的意见占了上风。为此,在1923年11月10日间,清华学校校长委派以教员陈达为主组成《清华学报》办事机构,并派陈达与清华学生会主席王造时商谈学报复刊事宜。王造时于11月17日按两人的意见(多为陈达的意见)拟就《学报简章》,并发表在当年年底出版的《清华周刊》。这实际上是一个折衷方案,其组织机构中总编辑由校长于教职员中任命1人担任。编辑部有教职员编辑6人,学生编辑11人,回国同学集稿员4人(北京1,南京1,上海1,广州1),留美同学集稿员4人(东部2,西部1,中部1)。各栏目的编辑均由教职员和学生分别共担。经理部设总经理1人,由校长在庶务处职员中择一任命之,而具体的印刷、广告、交换、国内外发行均由学生经理担任。这场争论就此结束。到1924年6月,《清华学报》就在这种师生共办的母体中孕育复出了。

这种师生共办的模式,不久已逐渐发展到以教授为主。1930年成立了较为权威的学报编辑委员会。陈达、浦熙凤、吴景超、朱自清曾先后担任学报总编辑或编辑部主任。知名学者赵元任、吴宓、杨树达、冯友兰、杨振声、罗家伦、金岳霖、吴有训、陈寅恪、翁文灏、闻一多、王力、俞平伯等都曾先后参与学报的编、审、撰等工作。

其复刊后的1卷1期学报载有:梁启超的《近代学风之地理的分析》,张荫麟的《明清之际西学输入中国考略》,董修甲的《论内务部所订之市自治制》,陆懋德的《中国上古石器图说》,陈文波的《伪造列子考之一证》,萨本栋的《长途交流电线之算法》,王恩蕃、杨兆寿的《报纸的新闻分析》,赵恩钜、张明昕的《清华学校雇佣工役生活费的调查》等。其作者仍是校友、教师、学生兼有,但其学术性已非初创时期可比,显然有很大增强。

以后,学报又在保持文理综合的固有性质的同时增加了撰著提要目录、书籍评论和有关著作索引等,成为学术研究的指南。如2卷2期所载的《二十年来中文杂志中生物学目录索引》,即综合了学校图书馆所存15种中文杂志20年间的生物学论文,具有重要的学术参考价值。1935年,编辑部还编印出版了1~10卷的《清华学报目录索引》。其撰著提要是为所见我国大学学报最早的文摘专栏。该栏分为文学哲学类、史地类、数理化类、农林博物类、政治类、经济类、社会类、教育类等,主要对中外一些新版书刊的著述内容作介绍,其中也包括对一些大学学术期刊载文的介绍。如复刊后的1924年1卷1期撰著提要的数理化类中,即以五六百字介绍了北京师范大学理化学会出版的《理化杂志》1923年第3卷第1号中所载的陈裕光《硒与近代之物质进化》一文,并对刊物本身的内容、主办单位、出版情况和定价等也作了简要介绍。这种文摘和索引,预示着高校期刊新类型的诞生。

(五)《工程季刊》

《工程季刊》是清华大学在抗日战争爆发前夕于1937年3月在北平创办的,1937年6月出版1卷2期后即停刊。1941年4月在昆明复刊,当年再度停刊。其编辑部初由顾玉琇担任主任,李辑祥、萨本栋、刘仙洲等26人为编委,由清华大学出版事务所总发行,在全国各地之书社、书局、书店、杂志公司、杂志社等处设有30多个代售处。其创刊号的内容除三四种书报介绍之外,几乎全部为学术论文,包括:顾毓琇的《二重反应学说对于三相感应机之应用》、章名涛的《单相感应电动机之理论及张量分析》,华敦德的《钢筋混凝土薄层管中应力之分析》,王明之的《硬架混凝土桥》,刘仙洲的《二十年来蒸汽锅炉之进展》,倪俊的《交流电工程中之极性问题》,冯桂连的《清华自造之滑翔机》,汪一彪的《清华自制防毒面具实况》,吴柳生的《几种国产建筑材料之试验》,顾毓琇、朱曾赏的《感应电动机串联运用时之波形实验》。从中可知,清华大学30年代的工程技术教育和研究主要集中在土木工程、机械工程、电机工程、航空工程等领域。这些科技学术论文已远非《清华学报》初创期所载的那些译述文章可比,无论研究领域,还是研究方法显然已有较大幅度的跨越。

(六)《清华大学工学院研究丛刊》

此刊已难考创刊于何年,但从抗战胜利复刊北平后于1946年4月出版的“工101号,土木1号”来看,似在此前曾出版过100期。1946年间出有10期。其内容似并非仅限于工程技术,如其“工101号,土木1号”就仅载有施嘉炀的《昆明急雨之分析》。看来,这是一种不定期出版的科学研究报告汇编,每期发表一篇专题研究报告,有如活页报告,借此日积月累,以反映该院的总体研究情况。

(七)《清华昆虫学会通讯》

清华大学农业经济研究所的昆虫组,早在1934年11月即拟定了河北农作物害虫的调查研究计划,在两年多时间中,分别对47个县、450多个村庄、上百种作物、500余种害虫进行调查和研究。这些成果不仅在《昆虫浅说》发表,而且组织编写《世界昆虫名录》《清华农业研究所虫害组病害组工作报告》等。抗日战争期间在昆明,该所继续开展工作,于1938年10月24日由刘崇乐教授等发起成立清华昆虫学会,并于1942年1月出版《清华昆虫学会通讯》。这是一份半年刊,出版至1948年10月,共出14期。此前曾见有农业研究所于1935年1月创办的《昆虫浅说》不定期刊(共出5期,当年停刊)。《清华昆虫学会通讯》的印刷极为简陋,为蜡版手写体刻印,每期20多页。从所见1946年7月1日出版的第10期来看,曾“力求篇幅扩充,印刷精美,终以人力财力有限,去理想中之通讯尚远。”然而,该会的学术活动非常活跃,到1946年时,竟曾举办过164次演讲会,特别是在贵州永宁镇、湖南长沙、浙江吴兴和上海四地举行的4次演讲会,代表该会于数省内之行迹,颇富纪念意义。通讯所载,亦即主要为演讲摘要,另有会务撮要、会员动态、基金报告等。这份期刊,包括前述之《昆虫浅说》,虽极简陋,也比南京江苏昆虫局于1923年创办的《中国虫害报告》为晚,但它却是三四十年代与南通大学、西北农学院等校所办的昆虫类期刊并存的、仅有的几种昆虫学期刊。

三、共和国时期(1949.10-2015)期刊概貌

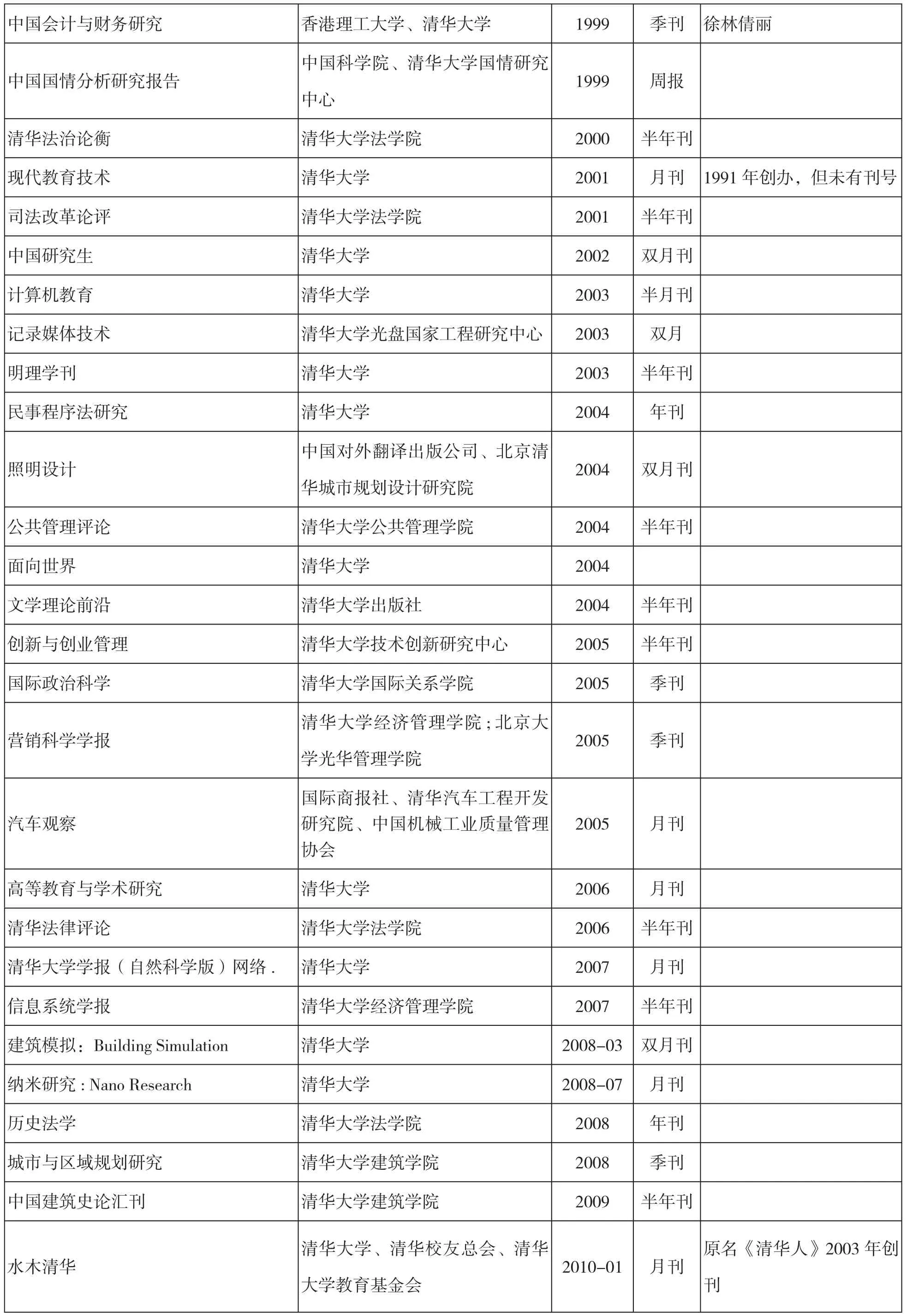

表3 清华大学创办的期刊(1949-10—2015)

其中,科学技术期刊35种,人文社会科学期刊40种。

四、共和国时期的代表性期刊

(一)最早复刊的《国立清华大学工程学报》和《国立清华大学理科报告》

1950年6月,在钱伟长教授的主持下(编辑部主任),《国立清华大学工程学报》复刊(前身为1937年3月由清华大学工学院创刊的《国立清华大学工程季刊》),承续前身,编订为第四卷第二期,是为清华大学在建国初期复刊最早的科技学术期刊之一。该期发表有:航空工程系的孙方铎的《等截面管内温流气体之极限加热》,电机工程学系闵乃大的《预给频率特性的常数进端电抗阻之电讯网络》,航空工程系屠守锷的《柱体的半硬壳结构的应力分析》,土木工程学系王国周的《公路标准中的“视距”问题》,机械工程学系王祖唐的《侧泄平滑承和圆轴承的润滑理论》,土木工程学系张光斗、钟国生的《通风塔应力分析及其设计》6篇论文。这些作者皆为清华工程技术学科的骨干,其中:孙方铎在力学和应用数学领域卓有成就;闵乃大教授为1948年时清华大学电机系电讯网络研究室主任,建国初期曾在中国科学院数学研究所建立了中国第一个电子计算机科研小组,任组长,并参与了中国计算机研制的奠基工作;中国导弹与航天技术的开拓者之一、“两弹一星”功勋奖章获得者屠守锷院士,毕业于清华航空系,1947年即晋升为清华航空工程系教授,参与了建国初期苏联导弹技术的引进工作等;王祖唐教授长期从事锻压技术的教学和研究,为机械工程系锻压教研组主任,著有《金属压力加工原理》《锻压工艺学》等;张光斗院士发表此文时,正参加创建河川水工建筑物及水电站专业,建立水工建筑物和水电站建筑的学科体系,亦有《水工结构》《水工建筑物》等专著。

1950年12月,英文版《国立清华大学理科报告》(Science Reports of National TsirtgHua University)复刊(前身为1931年4月创刊的同名刊物)。该刊创刊之初,专载清华理、工两院的科学研究成果,分为三种:第一种专载数学、物理、化学、工程论文;第二种专载生物、心理论文;第三种专载地质、地理论文。抗战间停刊,战后复员后复刊。至1950年12月,第一种出版38期,第二种出版20期,第三种出版1期。在国际首次求得环壳在旋转对称载荷下的应力状态的渐近解,并在圆环壳方面做出了系统的开创性研究工作的张维院士在柏林高等工业学校的博士学位论文的一部分《有顶部圆环的圆环壳在旋转对称载荷下的强度计算》,即发表于《国立清华大学理科报告》。

(二)《清华北大理工学报》

1974年10月,中国大学科技期刊史上出现了从未有过的两校合刊现象,即北京大学与清华大学两校学报合刊的《清华北大理工学报》。从1974年10月—1976年5月,《清华北大理工学报》作为双月刊(其实刊期不定),共出版3卷8期,并曾出版过1975年第2卷的目次索引。封面刊名中“清华北大”4字为毛泽东的手迹(集字),“理工学报”4字为印刷体。前6期由《北京大学学报》(自然科学版)杂志编辑部编辑出版,后两期由《清华大学学报》(自然科学版)杂志编辑部编辑出版。学报创办之初没有设立正式的编辑部门,但学校相应地设有学报办公室以代行编辑部职能。主编由校长或副校长兼任。所发论文大都由各个院系推荐,并由系主任或副系主任签字[7]。[28]稿件来源主要是本校师生、实验小组等的文章。在其出版的3卷8期中,稿件由“每期每家出一半”,两校各自负责,整期稿件由当时北大负责学报工作的张龙翔先生审查。此外,每期学报送审过的稿件,都还要再经过编委会的讨论,经讨论通过后才能发到工厂排印。

其栏目有科研报告、学术讨论、新产品试制报道、实验技术报道等。从学报3卷8期发表的文章来看,在刊登的90篇科技类文章中,以工程物理(15篇)、生物医药(12篇)、电力工程(14篇)、机械制造(10篇)、精密仪器(11篇)等方面占主流(约占总数的68%),而这与两校在这一时期的专业设置和优势学科密不可分。

从1974年开始,《清华北大理工学报》就在每期封二或其他学报前部显著位置登载毛主席语录,尾随目录之后的是紧跟政治时势的政论性文章,如1974年10月第1期转载《人民日报》《红旗》杂志、《解放军报》社论《在社会主义大道上前进》,1974年12月第2期《教育革命中的几件新事》等。另外,为配合中央决策与政治大方向,自第1期始,学报就在前部显要位置增设“批林批孔,反修防修”“巩固和发展文化大革命成果”“拥护毛主席、党中央英明决策,打击反革命的破坏活动”“反击右倾翻案风的胜利成果”等栏目。即使在后部的科技类文章中,仍不时夹杂着这类火药味、批判味十足的语言。

其第1期发表有:清华大学电力工程系异步电机自激研究组的《与串联电容相联的异步电机的自激区(上)——异步电机自激区的判别方法》;林登华,戴勇坤,李月兰等的《冲翼的气动特性研究》;北京大学数学力学系周培源院士与黄永念先生合作的《均匀各向同性湍流的涡旋结构理论》;李学思(孙小礼笔名)的《读马克思数学手稿》等。其中,北京大学数学力学系周培源院士与黄永念先生合作的《均匀各向同性湍流的涡旋结构理论》一文,丰富了其流体力学中的湍流理论的研究,奠定了湍流模式理论的基础,首先提出了一个涡旋尺度—涡旋雷诺数的关系, 然后引进了一种准相似性或准自模拟解的概念,发展了均匀各向同性湍流是由许许多多同一种轴对称涡旋对空间位置与轴向随机地组成的概念。文中关于研究涡旋理论的“准相似性条件”的提出,进一步完善和发展了其自30年代就开始着手研究的均匀各向同性湍流理论。

《清华北大理工学报》还首登科学史与认识论一类的文章,在学报8期中,这一类文章共有24篇。如1974年第1期登载的李学思的《读马克思数学手稿》。从1973年1月开始,当时马克思恩格斯列宁著作编译局组织北京大学成立编译组翻译《马克思数学手稿》。此文为当时负责编译事宜的孙小礼老师以笔名所写(“李学思”是“理解学习马克思”的谐音缩写)。此文一经刊出,其他高校也立即仿效,在其学报自然科学版上刊登类似学习马克思数学手稿的文章,如同时期的《西北大学学报》(自然科学版)、《陕西师范大学学报》(自然科学版)等皆有响应,由此在高校掀起了一股学习马克思数学手稿,弘扬唯物辩证法的热潮。

(三)《清华大学学报》(自然科学版)

新中国建国初期的20世纪50年代至60年代,学报迎来一个崭新的历史时期。1955年12月,学校组成以刘仙洲副校长为主任委员的清华大学科学研究工作委员会,将《清华学报》改为《清华大学学报》年刊复刊。其第一期载有:黄克智的《屋顶圆柱壳体之近似计算》、赵访熊的《代数方程根的列表计算法》、顾璆琳的《关于螺栓连接结的组合梁的实验》、张福范的《以双重三角级数解固定边矩形板》、集体署名的《北京市用毛竹性质研究》、王继中的《涡流制动测矩器》、王先冲的《中国人民在古代关于电和磁的贡献》等。1957年,改为半年刊,刊名改用毛泽东的手迹,并改由清华大学学报编辑委员会编辑出版。1958年,学报出版3期综合版和3期毕业生专号,刊载教育与生产劳动相结合的科研成果或毕业设计成果。1959年改为双月刊;1960,1961年各出两期;1962至1963年为双月刊;1964年至1965年12月为季刊,之后因文革开始而停刊。这10年间共出版39期。

文革时期,学报在艰难的环境中继续发展。在停刊8年之后,1973年1月,《清华大学学报》以季刊恢复出版。1974年3月,清华北大两校学报合并为《清华北大理工学报》季刊;1977年两校学报分开,仍用《清华大学学报》刊名,维持季刊。

改革开放以来,学报在传承光荣传统中,获得较大发展。这一时期又可分为3个时段:

第一时段(1979-1984),在1979年恢复连续卷号,一改文革时期学报附庸政治潮流的积弊,回归科技学术期刊的本真,建设和完善高等学府纯粹科技学术期刊的模式,在学报中附载《清华大学科学报告》的中英文摘要,发表田长霖的《对技术科学的几点看法》一文,营造重视工程技术学科的氛围,并成为学校的重要学术期刊,与100多个国家建立了交换关系。学报编辑部还作为副理事长单位,积极参与中国高校自然科学报研究会的建设,开展国外高校学报调查,开展期刊编辑学术研究,发展与国内外同行的交流与合作,使学报的办刊质量和学术地位连年提高。

第二个时段(1985-1999),学报准专辑化出版,迎来一个稳定提高的时期,1985年,《清华大学学报》(自然科学版)月刊,逐渐形成 1、4、7、10期为电机与信息科学(含计算机、自控等),2、5、8、11期为机械(含精仪、热能、力学、航空、航天),3、6、9、12期为理、核能、土木、水利、环境等“小综合”,余按学校主学科分出“准专辑”。这显然是在应对专业化期刊的挑战,走出了一条准专业化和特色化的新路子,也代表着大学综合性自然科学学报模式的变异或重要进化,是20世纪80年代高校科技期刊办刊模式最有意义的一次变革,同时引领了20世纪90年代以至21世纪高校综合性科技学术期刊特色化的潮流。在此时段的1986年,学报也开始分化为自然科学版和哲学社会科学版两个版本。

第三个时段(2000-2015),学报以网络化发展为突破,迎来一个影响力急剧扩张的时期。在1995年时,学报不过发行70万册,截止1993年EI收录亦不过156篇(居全国高校第一名)[6],但到了21世纪之后由于网络化、信息化的迅速推动,其传播的范围、使用机构、访问阅读、下载,均突飞猛进,极度扩张。2005—2009年,《学报》网络传播呈现出快速上升趋势,由103 502次上升至272 428次,增长1.63倍;2010年略有下降之后基本保持平稳,且均在250 000次以上。2005—2013年,《学报》累计下载量为2 001 193次。2005—2013年,《学报》累计浏览量为2 208 243次呈逐年走高趋势。《学报》的网络用户分布于亚洲、北美洲、欧洲、大洋洲、南美洲、非洲等地,其中亚洲用户占据绝对优势,下载量达到1 818 491次,占90.84%;浏览量2 010 793次,占91.13%。占比最小的非洲下载量仅10次,浏览量也仅有18次。2005—2013年,网络读者累计来自2 109个单位。载文被引情况,根据中国知网的数据,2007-2013年《学报》共发文3 549篇,总被引频次17 097,总下载频次710 862。

(四)清华大学学报(哲学社会科学版)

清华大学学报(哲学社会科学版)与自然版同样溯至1915年创刊的《清华学报》,于1986年复刊,分为自然科学与哲学社会科学两种版本。它主要刊登文史哲方面的研究论文,兼及经济学、法学、社会学等学科,尤重实证性、理论性以及跨文化、跨学科的研究成果。在各学科栏目之外,还开设了“名师讲堂”“海外学者论坛”“清华国学院与当代学术”“期刊与评价”“文献与考辩”“讨论与评议”等交叉学科的栏目。1999年被确定为“中国学术期刊综合评价数据库”“中国人文社会科学引文数据库”来源期刊,并且被“中国学术期刊(光盘版)”“中国期刊网”全文收录,同年被评为首届全国百强社科学报。2000年起为全国中文核心期刊、中国人文社会科学核心期刊,同年入选“中文社会科学引文索引(CSSCI)”来源期刊。2002年被评为第二届全国高校百强社科学报。之后,相继入选“教育部高校哲学社会科学名刊工程”“中国高校系列专业期刊”成员单位。2006年,在《新华文摘》《中国社会科学文摘》《高等学校文科学术文摘》三大权威文摘的文摘率居中国社会科学期刊文摘率第1位;被《复印报刊资料》转载47篇,转载量在高校学报中列第2位,转载率则居第1位。据中国人民大学书报资料中心2012年度“复印报刊资料”排名,其全文转载率和综合指数在全国综合性高等院校主办的社会科学学报中再度排名第一,共发文99篇,被“复印报刊资料”全文转载41篇,全文转载率达41.41%。此后,历年全文转摘率和综合指数均居全国高校学报前列。2013年,被全国哲学社会科学规划办公室列入国家社会科学基金资助学术期刊,并依据其自查报告、代表作、经费使用和期刊阅评情况,从政治导向、问题意识、选题策划、栏目建设、论文质量、学术影响、匿名审稿制执行情况等,于次年被国家社科规划办评为优秀期刊。2014年,被中国社会科学院中国社会科学评价中心评为全国4种综合性人文社会科学期刊“权威期刊”之一,其中《清华大学学报》(哲学社会科学版)的“(学术)影响力”最高,表明其学术水平和影响力明显提升,较好地发挥了学术引领作用。

该刊实行专家匿名审稿制度,不论资排辈,无内外之别,高水平稿件会从快发表。该刊还设立“百盛—清华学报优秀论文奖”,每两年在本刊发表的文章中遴选十余篇优秀论文,予以一至二万元的重奖。

(五)创办7种英文期刊

《清华大学学报自然科学版(英文版)》(Tsinghua Science Technology),1996年创刊,双月刊,清华大学孙家栋院士主编,所有编委均系IEEE会士或高级成员。该刊主要报道计算机和电子工程领域具有创新性和重要性的研究成果,选择热点方向出版专辑。2005至2011年与Elsevier合作出版。自2012年开始,全部论文上载到IEEE Xplore数字图书馆,并为开放存取期刊。

《纳米研究(英文)》(Nano Research),2008年7月创刊,月刊,美国斯坦福大学戴宏杰教授和清华大学李亚栋院士主编,清华大学和中国化学会主办,清华大学出版社出版,Springer公司负责海外发行。创刊时的编委有39人,其中来自中国的编委7人,其他编委分别来自于美国、德国、英国等。该刊主要报道纳米研究领域世界一流科研机构原创性的科研论文和世界一流科学家撰写的权威性、全面性评论文章,并以快速的文章评审和发表而著称。其在一年半内即被SCI 收录,并连续5年一直在4个领域位于Q1区,2011年时的影响因子达到5.071,曾获得中国政府期刊奖,及获得中国百强期刊。

《建筑模拟(英文)》(Building Simulation:An International Journal),2008年创刊,双月刊。主编杨旭东教授为美国麻省理工学院建筑技术科学博士、清华大学建筑学院“长江学者”特聘教授;中国工程院院士江亿、比利时列日大学机械工程系教授Jean Lebrun、美国宾夕法尼亚大学建筑学院教授Ali Malkawi任副主编;其他编委会成员均为来自美国、加拿大、英国、法国、德国、丹麦、奥地利、日本、韩国以及中国等活跃在建筑性能模拟领域的学者。该刊为世界上第一本有关建筑模拟领域的最新研究成果的英文学术期刊,涉及建筑技术、土木工程、建筑学、环境工程、能源及动力工程等多学科领域的前沿热点问题,致力于提供高水平的学术交流平台,为建筑节能、可持续发展、建筑环境与健康、建筑环境系统设计优化等学术研究及工程实践做贡献。2011年被SCI-E收录。

《摩擦(英文)》(Friction),2013年3月创刊,季刊,由清华大学摩擦学国家重点实验室主办,Springer公司和清华大学出版社联合出版。清华大学温诗铸院士为名誉主编,雒建斌院士任主编,孟永钢教授和靳忠民教授任副主编,其他编委会成员均来自美国、英国、法国、德国、瑞典、意大利、白俄罗斯、巴西、以色列、捷克、芬兰、波兰、荷兰、日本、新加坡、韩国以及中国等活跃在摩擦学领域的学者。该刊主要发表原创性研究和综述类文章,包括摩擦学、润滑、磨损等,致力于为国内外摩擦学领域的学者搭建一个高水平的学术交流平台。

另外还主办有《先进陶瓷(英文)》(Journal of Advanced Ceramics),《鸟类学研究(英文)》(Avian Reaserch)、《中医科学杂志(英文)》(Journal of Traditional Chinese Medical Sciences)等英文刊物,均为开放获取期刊,是为清华大学传承西学东渐和东学西渐的传统,立足科学前沿,面向世界办刊的一个高水平的组合平台。

五、结论

(一)清华“编辑制”与“集稿制”的存废替换试验证实期刊编辑制度的无可取代性

清华期刊除对总编辑的选拔及其作用有积极讨论以外,还对实行编辑制,还是实行集稿制作做了一次很有意义的试验和改进。以《清华周刊》为例,在五四运动之前,学校对学生言论钳制极严,周刊编辑等职员均系校中派充,故在这一时期内,周刊颇多敷衍塞责之文字,缺乏批评精神。五四运动兴起之后,新思想、新文学运动风靡全国,清华学生亦蒙影响,故对学校钳制学生言论渐觉不满。这种不满集中于三点:一是认为编辑由校中任命有悖学生出版物之精神;二是认为总编辑制养成独裁与包办之恶习,不合民主潮流;三是认为周刊言论受当局之钳制不能自由。当时,又值张校长失政被驱,严校长莅新代理,学生会遂于1920年4月14日改良周刊编辑制度,改总编辑制为集稿制,设集稿、经理二部。其主要改良有:一是取消校中任命编辑之制度,改为集稿员制,每学期选出18名集稿员;二是每学期选出经理5人;三是取消顾问;四是取消英文校闻;五是稿件由学生负责。这些改良的核心是取消总编辑和编辑工作,只将稿件集成付印发行。从提倡民主,和抵制校方钳制学生言论自由的角度来看,这不失为一个权宜之计,但从期刊质量控制和编辑工作的角度来看,则是一种倒退。这种“集稿制”实行不足三年,到了1922年末,其流弊渐至深重。其关键问题:一是集稿制并未消除少数人包办的积弊;二是只集不采,坐等投稿,故使内容缺乏政策性、系统性和目的性;三是改集稿制后,多讥笑怒骂的文章,或勉强凑数,无人负责。因此,编过新闻栏的学生编辑疾呼:“要想周刊新闻编得好,非要有编辑不可,非要有固定的编辑不可。”而且,从提倡新思想、新文学的角度,对改回编辑制后总编辑的条件亦提出要求,称“现在若改编辑制,‘道德家’兼‘老先生’绝做不了总编辑。”[29]由此,1922年冬,学生会评议部议决:改周刊集稿制为编辑制,周刊之总编辑、总经理由评议部选举,然后由总编辑和总经理分别提名编辑和经理。这一议案标志着集稿制宣告废止,而新编辑制遂正式产生。之后《清华学报》等刊亦大致采用了这一编辑制度,包括在师生编辑比重、留美和国内集稿员、总编辑和编辑的产生、编辑部和经理部的设置等均有很多相似之处。其留美编辑之设,以及职务、权利、通信编辑、发行等方式,应为该校在编辑国际性高校期刊方面的一个创造。

清华编辑活动,培养了一大批优秀编辑,也培养了一批优秀人才。如1931年、1937年、1946年曾数度执掌清华大学和西南联大的梅贻琦,在校求学期间曾任《清华周刊》特载栏编辑;1948年的司法院行政部长、1949年的司法院大法官和新中国时期的全国人大代表梅汝璈,在校求学期间亦一直主持《清华周刊》;抗战间著名的“七君子”之一王造时,在校求学期间也曾担任《清华周刊》的国情述要栏编辑;原中央研究院院士、著名社会学家陈达,曾在母校任教期间受命复刊和总编《清华学报》;著名文学家朱自清在校任教期间亦曾总编《清华学报》等刊。清华编辑体制的兴废过程,反映了五四运动前后各种高校期刊编辑制度从摸索、试验到渐趋完善的演替,它从正、反两个方面说明,编辑始终应成为期刊出版环节中的主角,这是无可替代的。

(二)《清华学报》最早定义“学报”、最早探索国际化之路、创造第一份高校学报章程,并将文理综合性大学学报模式发展到极致

《清华学报》是我国最早使用中英文两中版本出版,且初以英文版为主的高校学报,也是最早在刊名上以校名和“学报”冠名的高校学术期刊,亦为清末民初时期我国最具代表性的文理综合性高校学报之一,并在学术性、探索性和舍弃日本间接渠道传入西学而代之从欧美直接传入西方最新科技学术等方面开创了高校学报的新纪元。《清华学报》对高校“学报”作了最早的定义,赋以“传播学术”“以资考镜”“互相交换,互相观摩”“借知本校内容”“以文会友”等内涵,制订了第一份高校学报章程——《清华学报简章》,创造了校资与自我经营筹资相结合的成功经营机制和范例,而且构建了大师辈出的学术平台。它与其后1919年1月创刊的《北京大学月刊》一起奠定了20世纪初期中国文理综合性大学学报这一期刊类型的基本模式,亦为清末民初时期我国最具代表性的文理综合性高校学报之一,仅在1924年至1948年就有30余位学界名流或号称“国学大师”的学者在此发表了90余篇代表作,有的甚至直接参与编辑学报,从而构筑了旧中国罕见的学术高地,同时也说明中国高校综合性自然科学学报或综合性哲学社会科学学报模式和“一校一报(新闻)一刊(学术)”的模式并非外来,而是自有其本土源流。清华大学校长梅贻琦为这种“文理综合”的性质提供了理论依据,他认为:“今日大学……通识为本,专识为末”,“今日言学问,不能出自然科学、社会科学与人文科学三大门,学子对此三者之间,能识其会通之所在,而恍然于宇宙之大,品类之多,历史之久,文教之繁,要必有其一以贯之之道,要必有其相为因缘与依倚之理。此则所谓通也”[30]。文理综合性大学学报这种类型虽在我国仍然存在,却已非主流,已为文、理分开的另一种综合类型所取代,即综合性哲学社会科学版和综合性自然科学版两种大学学报,可视为清华、北大文理综合性学报模式的一个变种。它与科学既有综合化趋势,又有精细化趋势以及综合性大学通识性育人模式非常吻合,既符合科学发展规律,又符合高等教育发展规律,故为一个历史性的合理存在。史实无可辩驳地证实,并非像过去的说法:中国大学的综合性学报模式是20世纪50、60年代随高等教育体系从前苏联传入并迅速发展。我国大学的综合性自然科学学报或综合性哲学社会科学学报的模式,是五四运动前后由《清华学报》和《北京大学月刊》这种文理综合性学报模式演变而来并逐渐分化而成的,是在中国这块土地上土生土长的,有着自己特定的历史背景、发展序列以及内涵和外延。

《清华学报》亦为中国高校最早的文理综合性英文版学报,并认为该刊在美国专设经理部、接稿员、开展与欧美的广泛期刊交换、开设“编辑纪述”“撰著提要”专栏进行二次文献传播,以及以中文版介入“西学东渐”,以英文版介入“东学西渐”等做法,有着积极而特殊的意义,为早期大学学术期刊走国际化之路的成功探索。

(三)《清华学报》构筑学术交流高层平台以及网络化传播的倍增效应彰显了高校学术期刊的存世价值和未来发展方向

《清华大学学报》在1949年以前发表的560余篇稿件中包括了梁启超、王国维、陈寅恪、叶企孙、吴有训、周培源等40余位大师级人物稿件100余篇, 1955年复刊至2005年发表的7000余篇稿件中含有40多名院士的300余篇论文,其中温诗铸院士署名的就有40余篇。清华大学90%以上的两院院士在《清华大学学报》(自然科学版)发表过论文,不乏为作者的首篇论文或学科奠基性论文。时任国务院学位办主任、清华大学学术委员会主任杨卫院士在给《清华大学学报》创刊90周年的贺辞中说得好:“大学学报是以客观的学术语言记录大学发展的一部奔流不息的编年史。这部编年史虽较大学的奠基稍晚些,但也已经历经百年沧桑。这虽然已经超过今日读者中绝大多数人的年龄,但没有人否认这部编年史刻下了大学师生们自强不息、厚德载物的精神,凝结了丰厚的学术积淀,养育了一代代学人。它是大学精神的蓄积、发扬、凝聚和扩张,是大学学术的窗口、品牌和旗帜”。这一说法,既是大学教授和科学大师对高校科技期刊工作者的崇高褒奖,也让我们从这一有历史意义的论断中看到了科学家所希望的未来大学科技期刊的发展方向。

另外,从学报网络传播受众群体集中于清华本校,时间段集中在寒暑假前后、作者读者以高校为主、以研究生为主等因素来看,学报为本校教学科研服务的本性在网络时代并无多大变化,因此更应发挥学报在促进教学科研、培育学术新秀、传承优秀文化方面发挥积极作用。从学报在1995年在100多个国家和地区发行或交流70万册,被EI检索156篇,时过18年到2013年学报使用机构达到2000多个,在亚、欧、非、拉美等地的累积浏览量达到220万次以上,总下载频次达到71万次以上,不啻一个成百倍、成千倍的增长,而且呈逐年递增的趋势,表明学报的编辑出版方式、期刊管理、期刊传播方式、传播范围、传播量,均发生了天翻地覆的变化,而清华学报通过积极参与中国知网、中国学术期刊电子光盘版、精品科技期刊建设和国际影响力提升计划实施等重大举措,发挥了积极的试验、示范作用,从而引领中国高校学术期刊汇入世界潮流。

[1]梅汝璈,梁朝威,饶孟侃等.十年来之《清华周刊》[J].清华周刊·十周年纪念增刊,1924:1-11.

[2]棻,董鸣,张荫麟等.我对于《清华季刊》组织上的讨论[J].清华周刊,1924:7-11.

[3]王造时.《清华学报》组织之具体计划(1923-11-17)[J].清华周刊,1924:6-10.

[4]闻一多,周兹绪,潘光旦,吴景超,浦薛凤等.清华底出版物[J].清华周刊·本校十周年纪念号·智育,1921:49-102.

[5]刘毓珩.清华之出版事业[M].见:清华大学校史研究室.清华大学史料选编(第2卷下).北京:清华大学出版社,1991:772-777.

[6]《清华大学学报自然科学版》编辑部.清华大学学报复刊40周年[J]. 清华大学学报(自然科学版),1995,35(5):108-110.

[7]王利群,张英娥,杜文涛,刘华玲.《清华大学学报》的沿革[M].见:舒怀.书海争流——清华大学出版社成立二十周年纪念文集.北京:清华大学出版社,2000:47-56

[8]方惠坚,张思敏.清华大学志·出版物[M].北京:清华大学出版社,2001:600-608

[9]张玲霞.清华文艺社团.见:程光炜主编.都市文化与中国现当代文学[M].北京:人民文学出版社,2005:200-211.

[10]杨绍军.战时思想与学术人物:西南联大人文学科学术史研究[M].北京:社会科学文献出版社,2012:37-46.

[11]姚远.中国大学科技期刊史[M].西安:陕西师范大学出版社,1997:94-120,245-249,357-363.

[12]姚远,姚树峰,王睿.中国近代科技期刊源流[M].济南:山东教育出版社,2008.

[13]姚远,杜文涛.《清华学报》的创刊及其历史意义[J].编辑学报,2006,18(2):90-93.

[14]姚远,冯立升,白欣.《清华学报》与中国数学史学科的奠基[J].西北大学学报(自然科学版),2007,37(4):680-684.

[15]姚远.西南联大学术期刊及其科学传播——兼与西北联大比较[M].见:伊继东,周本贞.西南联大与现代中国.北京:人民出版社,2008:313-325.

[16]姚远.西南高校近世科技学术期刊的发展[J].编辑学报,1996,8(3-4):171-174,232-235.

[17]姚远,张莉,张凤莲,杜文涛.清华学报英文版The Tsing Hua Journal的传播与首创[J].清华大学学学报(哲学社会科学版),2006,21(3):156-161.

[18]Zhang Li,Yao Yuan,Zhang Fenglian,Du Wentao.The Pioneer of English University Journal of Nat ural Science and Social Science: The Tsing Hua Journal and I ts Communication Mode.Learned and Publishing(《学术出版》), ALPSP-The Association of Learned and Profess ional Society Publishers(学术与专业学会出版商联合会,英美),SSCI源刊, http://www.alpsp.org,2006,19(3):204-208.

[19]姚远,杜文涛.《清华学报》的诞生及深远影响[N].新清华,2005-12-12(2).

[20]姚远,杜文涛.《清华学报》的创造[N].科学时报,2008-07-24(B3-读书周刊-科学文化-百年科技期刊巡礼)科学网http://www.sciencenet.cn/sbhtmlnews/2008/7/248470.html.

[21]杨婷婷,姚远.《清华北大理工学报》及其科技传播[J].西北大学学报(自然科学版),2013,43(5):855-860.

[22] 吴宓.吴宓自编年谱(1894—1925)[M].北京:三联书店,1995:123.

[23] 编者.发刊辞.清华周报,1914(1):1.

[24] 冀朝鼎.本学期之清华周刊▪言论栏.清华周刊,1919:1-8.

[25] 梅汝璈.卷头语.清华周刊(十周年纪念增刊),1924:1-2.

[26] 梁朝威.十年来之周刊▪言论栏.清华周刊十周年纪念增刊,1924:6-10).

[27] 编者.编者语.清华昆虫学会通讯,1946(10):1.

[28] 陈进元.《北京大学学报》(自然科学版)——创刊50周年纪念专刊[J].2005,41(增刊):5-93

[29] 编者.我对于改良周刊底意见[J].清华周刊,1924(255).

[30] 梅贻琦.大学一解[J].清华学报,1941,13(1):1-12.

[31]杨卫.自强不息,厚德载物[N].新清华,2005-12-12(1).

(作者姚远、郭晓亮、刘小燕单位系西北大学数学与科学史研究中心/西北大学编辑出版与传播科学研究所,王强单位系西安科技大学期刊中心,颜帅单位系清华大学出版社期刊中心)