环境友好农业技术创新对经济增长的贡献研究*

2016-11-08姚延婷陈万明

姚延婷,陈万明

(1.西北政法大学 商学院,陕西 西安 710063;2.南京航空航天大学 经济与管理学院,江苏 南京 210016)

环境友好农业技术创新对经济增长的贡献研究*

姚延婷1,2,陈万明2

(1.西北政法大学 商学院,陕西西安710063;2.南京航空航天大学 经济与管理学院,江苏南京210016)

面向环境友好的农业技术创新是农业经济可持续发展的必然选择。本文基于环境友好农业技术创新理论,将资源与环境因素引入传统的农业技术创新分析框架中,运用非径向、非角度SBM方向性距离函数测度了2000—2013年中国环境友好农业技术创新对经济增长的贡献度。研究结果表明,环境友好农业技术创新活动对经济增长的贡献是增加的,实现年均增长1.48%,且主要来自于农业前沿技术进步水平的驱动,农业技术效率相对缓慢;区域间环境友好农业技术创新增长发展不平衡,主要表现在东部最快、西部次之、中部最慢;从时间趋势来看,环境友好农业技术创新的经济效益并不外显,呈现平稳波动且较为缓慢的上升状态。

农业技术创新;经济增长;环境友好;资源与环境

一、文献综述及问题的提出

在现代经济增长理论中,技术进步根源于技术创新,是各类创新积累的经济体现,因此,一般地将技术进步作为变量用来衡量技术创新对经济增长的贡献[1]。基于此,本文基于环境友好农业技术创新对经济增长的贡献,以农业技术进步为变量,通过农业生产率的计算,以期更准确地对农业经济增长的绩效进行判断。

从理论上来讲,农业生产率是指各要素投入之外的农业技术进步对经济增长贡献的因素[2]。目前,测算农业生产率的方法很多,各有利弊,较多学者从土地、劳动、机械、化肥和资本等单一要素出发,采用单要素生产率进行评价。现实中,农业生产经营依赖多种生产要素,一般采用全要素生产率及其变动来测算农业生产率的综合水平和变动情况[3-4],然而,其存在一定的局限性,主要原因在于度量过程中投入变量的选择仅仅考虑了劳动、资本、土地和机械等传统生产投入要素,对应的产出变量的选择也仅仅为农林牧渔总产值或农业增加值,鲜有学者把与农业经济可持续发展密切相关的资源和环境因素纳入分析。

目前,中国农业经济已经逐步由粗放式增长向环境友好、资源节约的增长方式转型,如果在农业生产率的测算中不考虑环境友好农业技术投入要素和农业生产经营过程的非期望产出,有可能会使生产率的测算出现误差,从而影响中国农业经济政策的准确制定。因此,在农业生产率分析框架中,有必要将环境友好农业技术投入要素和农业生产经营过程的非期望产出纳入其中。

投入端,在资源与环境的双重约束下,除了诸如土地、劳动、化肥、役畜以及机械等影响农业发展的传统要素外,环境友好农业技术要素的投入其实是农业可持续增长的重要因素之一。现实中,中国农业生产经营早已进行了环境友好农业技术的实践,并且这些技术要素逐步在农业经济增长中发挥了重要作用。因此,把环境友好农业技术要素放入农业生产率分析的框架中已成为必然。

产出端,学者们通常以农业生产总值作为农业生产经营中的期望产出。实际上,在农业生产过程中,除了得到期望之外,也会排放CO2、CH4和N2O非期望产出[5]。因此,除了农业生产总值,本文将农业温室气体排放作为非期望产出纳入产出变量中,以期更准确地把握环境友好农业技术进步对经济增长的贡献。

尽管国内外学者已经认识到,农业经济持续增长必须依赖环境友好农业技术创新,但就其对经济增长影响机理的探求以及影响程度的测算却鲜有人系统地加以论述。正因如此,本文突破了传统的农业技术创新分析框架,基于环境友好农业技术创新理论,创新性地引入资源与环境因素,运用非径向、非角度SBM(Slacks-Based Measure)方向性距离函数,测度2000—2013年中国环境友好农业技术创新对经济增长的贡献度,以期为中国从传统农业向现代农业转型提供政策依据。

二、基本假设与模型选择

(一)基本假设

目前中国农业技术创新主体已经意识到资源节约与环境友好的重要性,并致力于传统农业技术逐步向环境友好的农业技术转型,并在农业生产经营中研发、扩散和应用。鉴于此,本文提出假设如下:

假设1:环境友好农业技术创新对经济增长的贡献用农业技术创新对经济增长的贡献来表示。

本文的研究是基于宏观角度的环境友好农业技术进步,不仅包括了传统农业技术与环境友好农业技术所带来的农业生产力的提升,更包含了农业管理水平的提升、劳动者知识与技能的增加、农业法律法规的健全、农业生产要素的有效配置等整个农业产业系统的提升。鉴于此,本文提出假设如下:

假设2:环境友好农业技术进步基于宏观视角。

借鉴国内外学者现有的研究[6],本文通过计算广义的农业技术进步对经济增长的贡献来代表环境友好农业技术创新对经济增长的贡献的变化率,故在经济增长中将除去了资本、劳动贡献后的剩余作为面向环境友好的广义农业技术进步对经济增长的贡献,亦是环境友好农业技术创新对经济增长的贡献,即农业全要素生产率的增长率(TFP)。鉴于此,本文提出假设如下:

假设3:环境友好农业技术创新对经济增长的贡献的变化率,是借助广义的农业技术进步对经济增长的贡献而实现。

采用农业全要素生产率指数(或变动率)来测度环境友好农业创新活动对经济增长的贡献,其包含了两个部分,即前沿技术进步指数(或变动率)与技术效率变化指数(或变动率),前者测度农业技术创新对经济增长的贡献,后者测度软技术对经济增长的贡献。

(二)模型选择

基于Chung等[7]提出的方向距离函数模型(Directional Distance Function,DDF)的相关研究,很多学者逐渐尝试在中国农业经济的生产率测算中考虑环境因素,但同时将农业温室气体排放与环境友好农业技术要素同时纳入农业生产率测算框架的研究比较少,本文对模型的选择正是基于这样的研究背景展开的。

1.非径向、非角度SBM方向性距离函数模型

(1)

2.基于非径向、非角度SBM方向性距离函数模型的Malmquist-Luenberger生产率指数

Chung等[7]将包含非期望产出的方向距离函数应用于Malmquist模型,并将得出的Malmquist指数称为Malmquist-Luenberger生产率指数。本文借鉴Malmquist-Luenberger生产率指数的思路,构造从t时期到t+1时期基于非径向、非角度SBM方向性距离函数的Malmquist-Luenberger生产率指数,并将其定义为环境友好农业生产率指数。

=TEC(xt+1,yt+1,bt+1;xt,yt,bt)×TP(xt,yt,bt)

(2)

模型(2)可以分解为技术效率变化指数(TEC)和技术进步指数(TP)。Malmquist-Luenberger生产率指数=技术效率变化指数(TEC)×技术进步指数(TP),其中,TEC衡量生产单位在t时期到t+1时期从实际生产点向生产前沿面的逼近;TP是一个几何平均值,衡量生产前沿面向外扩张的动态变化。其中,ML、TEC、TP小于1分别表示环境友好农业生产率的下降、前沿技术的退步和技术效率的恶化;相反,ML、TEC、TP大于1则分别表示环境友好农业生产率的增长、前沿技术的进步和技术效率的改善。

三、变量界定与数据处理

(一)传统投入变量与环境友好农业技术要素投入变量

传统投入变量。土地投入以农作物的播种面积(千公顷)计算;劳动投入以农林牧渔业从业人员(万人)计算;机械动力投入以农业机械总动力(万千瓦)计算;化肥投入以本年度农业化肥使用折纯量(万吨)计算。

环境友好农业技术要素投入变量。以环境友好农业技术资源投入作为农业可持续资源投入变量,结合中国目前环境友好农业技术的推广程度和数据的可获性,主要选择作物秸秆综合利用技术(以秸秆粉碎还田机拥有量为例)、农用清洁再生能源技术(以沼气技术为例)、节能高效农业机械技术(以节水灌溉类机械为例)和科学施肥技术(以免耕技术覆盖面积为例)等四项技术作为环境友好农业创新技术的代表,通过专家咨询法和主成分分析法的组合赋权方法算来确定以上几项技术的权重,并在此基础上计算全国及各地区环境友好农业技术投入的综合值[9]。

(二)期望产出与非期望产出

期望产出变量。本文采用广义农林牧渔总产值(亿元)作为期望产出变量,并以2000年不变价格表示农林牧渔总产值(亿元)。

非期望产出变量。本文以农业温室气体排放量(万吨)为农业生产经营的非期望产出。鉴于省际数据的可获性,主要分析农业生产过程产生的碳排放,暂没有考虑因水稻种植、动物肠道发酵等引起的CH4排放源和因农业直接排放、农田间接排放、放牧、粪便燃烧、田间焚烧秸秆等引起的N2O排放源,并采用李波等[10]的碳排放测算方法计算。

(三)数据来源

基于数据的可获性,本文采用2000—2013年30个省份(剔除中国香港、中国澳门、中国台湾、西藏)所形成的平衡面板数据。起始年份为2000年,原因是主要的环境友好农业技术在2000年才开始得以推广实施。各个生产单元的投入产出数据均来自各类统计年鉴。

四、实证结果分析

本文采用非径向、非角度SBM方向性距离模型计算出2000—2013年30个省份的考虑环境友好农业技术投入与农业非期望产出的Malmquist-Luenberger生产率指数,即农业全要素生产率指数,其代表环境友好农业创新活动对经济增长贡献的增长率。在此基础上,将该指数分解为前沿技术进步指数与技术效率变化指数,其中,分析前沿技术进步指数对农业全要素生产率增长的贡献大小,代表着环境友好农业技术对经济增长的贡献程度;而分析技术效率变化指数对农业全要素生产率增长的贡献大小,则代表着制度创新、服务创新等软技术对经济增长的贡献程度。

(一)面向环境友好的农业生产率增长及源泉变化

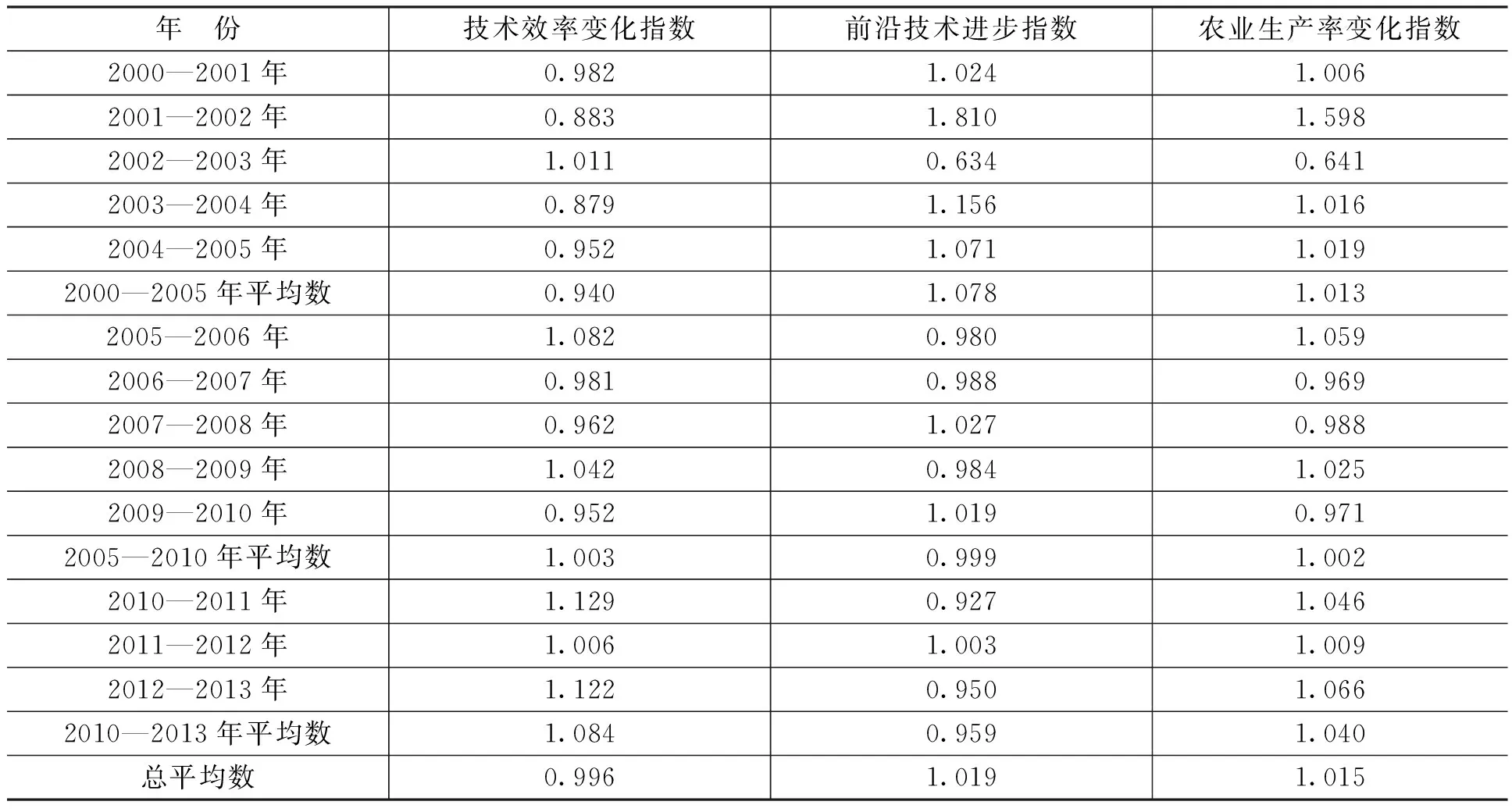

如表1所示,从总体上看,2000—2013年农业生产率增长较为稳定适中,年均增长为1.48%,即环境友好农业技术创新活动对经济增长的贡献是增加的。该速度与同时期的宏观经济和工业部门增速相比较为缓慢,主要原因在于农业生产经营的特殊性与环境友好农业技术的公共性和时滞性。

表1 中国环境友好农业生产率增长及源泉变化

注:本表中指数为历年各省份的几何平均数,所取平均数亦为各年份的几何平均数。

从表1中可以看出,2000年以后,中国逐渐加强了环境友好农业技术的资金、科研和推广投入,使得在资源与环境的双重约束下,农业产出与生产率获得了双重增长。农业经济增长逐步兼顾了经济、社会和生态效益,在一定程度上反映了农业综合生产能力的提高,农业逐渐开始由传统农业向资源节约与环境友好型农业转型。从增长源泉上看,农业技术创新对经济增长贡献的变化是1.91%。相反,技术效率年均下降0.44%,即与前一年相比,后一年的技术效率对经济增长贡献的变化起的是负作用,消耗了一些技术创新对经济增长的贡献。整个农业前沿技术进步与技术效率损失并存的现象表明,一方面,自2000年以来中国逐步完善的农业科研体系极大地促进了农业科学技术创新;另一方面,技术效率的损失部分表明,在这一时期中国农业发展对各类资源的配置、环境友好农业技术的推广和应用等还需要进一步优化。

(二)环境友好农业生产率增长的空间分布

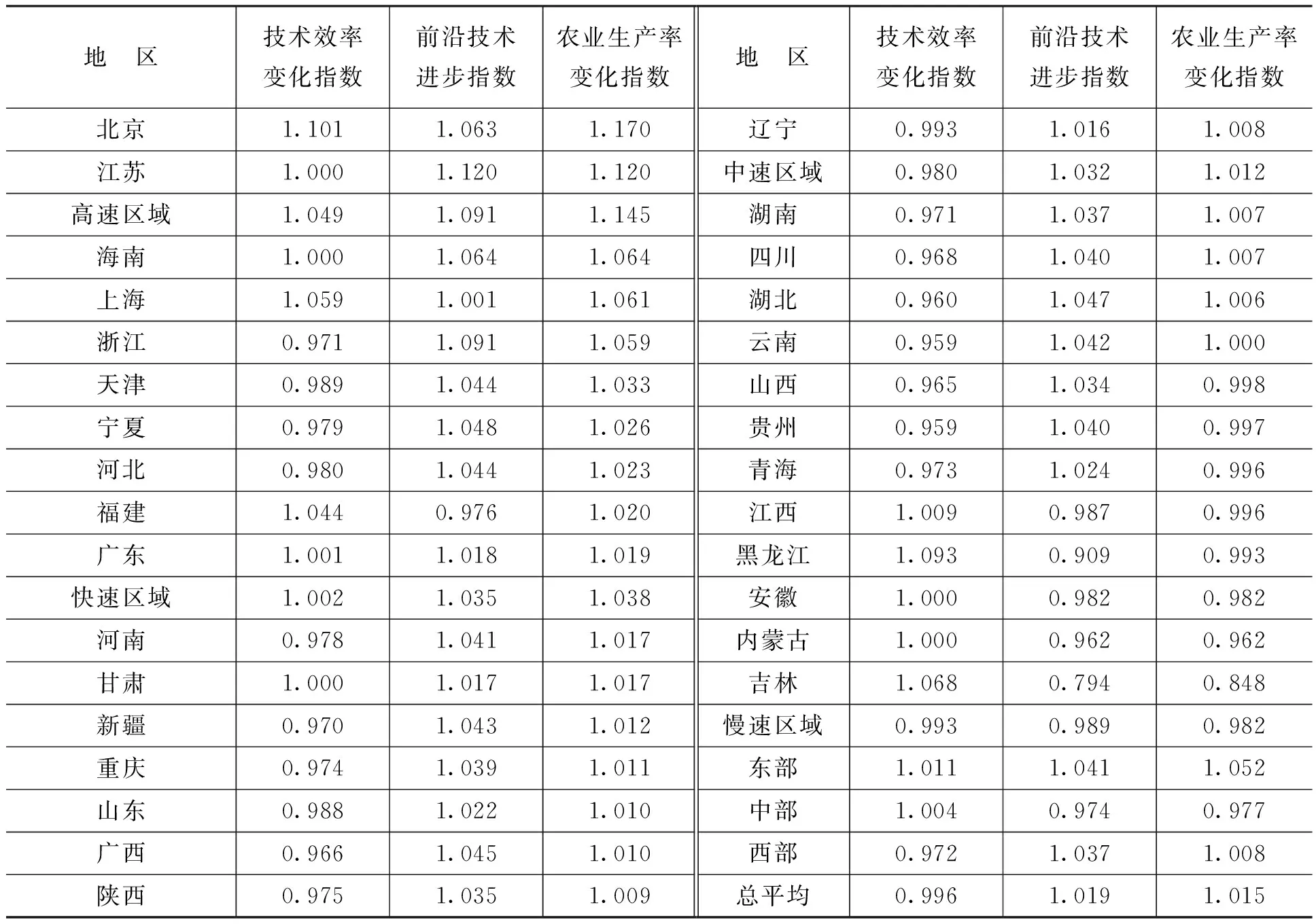

如表2所示,从总体上看,按照对30个省份东、中、西部的划分,东部地区的环境友好农业生产率增长最高,年均增长为5.22%;西部次之,年均增长为0.88%;而中部最低,年均出现负增长为-2.26%。

表2 中国环境友好农业生产率增长空间分布及源泉变化

注:各指数为各省历年几何平均数,总平均数为各年几何平均数。东、中、西部的划分按照李谷成[11]的划分方法。

从表2中可以看出,诸如湖南、湖北等中部传统农业省份,农业可持续发展面临的阻力与压力最大。从各个地区的具体情况来看,各地区环境友好农业生产率增长幅度差异十分明显。基于测算结果,本文将各个地区划分为高速区域、快速区域、中速区域和慢速区域四个板块,其中,北京、江苏的增长速度显著高于其他地区和总体平均水平,这两个地区年均环境友好农业生产率增长高达14.50%;上海、浙江、天津、海南、宁夏、河北、福建和广东等8地区被纳入快速区域,环境友好农业生产率增长达到3.78%;河南、甘肃、新疆、重庆、山东、广西、陕西和辽宁等8个地区被纳入中速区域,环境友好农业生产率增长达到1.17%;其他12个地区被纳入慢速区域,环境友好农业生产率对经济增长起负作用,增长率为-1.85%,除了青海和内蒙古外,这些地区大都分布在粮食主产区的中部5省、云贵川地区或东北地区等传统农业大省,这在一定程度上说明这些地区在农业较快发展时消耗了过多的资源,资源、环境与农业三者之间发展不均衡。从增长源泉看,除了排名最后的5个地区外,绝大多数地区的环境友好农业生产率增长都是由前沿技术进步驱动的。而除了北京、江苏、海南、上海、福建、江西、黑龙江和吉林外,各个地区的技术效率均存在不同程度的恶化。现有的测算结果表明,面向环境友好的农业生产率在区域间存在一定的差异,生产技术前沿创新被少数几个地区主导,大部分地区落在了生产前沿面内部,各个地区之间环境友好农业技术创新的差距不断扩大,也表明中国由传统农业向环境友好型农业转型过程中缺乏制度创新、组织创新和文化创新,更意味着依靠技术效率改善来提高农业生产率的潜力比较大。

(三)环境友好农业生产率增长空间分布中的最佳实践者

基于以上分析,环境友好农业创新对经济增长贡献大的区域往往是那些位于生产可能边界的地区,这些地区通过对各类资源的有效配置成为创新促进经济发展的最佳实践者。依据李谷成[11]、Fare等[12]对最佳实践者的定义,本文基于非径向、非角度SBM方面性距离函数模型首先算出各个地区的环境友好农业生产率,然后找出2000—2013年环境友好农业生产率等于1的省份次数。其中,北京、江苏和上海在14年间都为生产的前沿面,这与前文的空间分析结论一致。特别地,中部地区在2000—2013年整个阶段都没能成为环境友好农业技术的最佳实践者,取得的农业发展成就有可能是以资源消耗与环境牺牲为代价的,因而其环境友好农业生产率没有落在生产前沿面的内部。北京、江苏和上海等东部地区借助地理、经济等区域优势较早成为最佳实践者,而海南、宁夏和甘肃等西部地区则因为人口密度低、农业环境被污染程度较低等方面因素,使得环境友好农业技术创新效率较高,因而也成为了最佳实践者。显然,只有少数地区是环境友好农业技术实践的标杆或榜样,绝大多数地区并不理想,这也说明了中国环境友好农业技术促进经济增长的空间还很大,发展还需要从政策引导、技术培育和区域协调等多角度平衡才能逐步改变现状。

(四)环境友好农业生产率增长的时间趋势

长期以来,农业技术创新一直是我国农业经济增长的源动力。依靠各类资源、能源及劳动力的大量投入,使传统农业技术创新的研发、扩散与应用速度显著高于环境友好农业技术创新,因此对经济增长的贡献较为明显。而环境友好农业技术创新是一种对传统农业技术创新行为的强制性修正,由于它是一种新鲜事物,在环境友好观念尚未被广大农户、企业和科研创新组织完全接受并纳入决策观念之前,其更多地表现为政府的强制性创新行为。同时,环境友好农业技术创新的推行意味着原本可能富有效率但却有环境负效应的非可持续技术创新的终结,创新模式的转变意味着创新初期成本的增加以及农业产品市场、收益的不确定性,显然这不符合市场趋利的法则,以盈利为目的的创新组织是不愿意介入的。此外,在短期内,环境友好农业技术所带来的生态环境的改善和社会效益的取得在短期内效果并不明显,即使已经产生效果,也不能马上反映在经济流动中。因此,从时间趋势来看,面向环境友好的农业生产率增长并不像传统农业技术创新对经济贡献那么稳定,其呈现出较为明显的阶段性波动特征。

结合我国环境友好农业技术创新发展现状及国民经济和社会发展五年规划,面向环境友好的农业生产率增长大致可以分为2000—2005年、2006—2010年、2011年以后三个阶段。第一阶段:2000—2005年。2000年以来,中国环境友好农业生产率增长呈现波动但整体上升势态,年均增长1.28%,主要由前沿技术进步贡献7.78%。第二阶段:2005—2010年。环境友好农业生产率的增长效应有限,其增长开始出现放缓迹象,年均增长1.28%,且技术效率起到了主要的贡献作用。第三阶段:2011年以后。基于国家农业科技配套政策和其他制度创新、服务创新的逐步完善,环境友好农业生产率年均增长3.97%,也是技术效率起到主要贡献作用,贡献率达到8.40%。这几个时间阶段的特征表明,虽然环境友好农业技术创新强调经济、社会与生态效益的统一,并最终体现在经济效益上,例如改良土壤技术,通过土壤肥力的改善增加作物产出并最终反映在经济收益的提高方面,但环境友好农业技术创新的潜在性、长期性、不确定性的特点,使得环境友好农业技术创新的经济效益短期内并不外显,即对经济增长的贡献增长不是特别显著,因而2000年以来中国环境友好农业生产率一直是平稳波动且较为缓慢地上升的。

五、结 论

首先,自2000年以来,中国面向环境友好的农业生产率增长实现年均增长1.48%,表明了环境友好农业技术创新活动对经济增长的贡献是增加的,且主要来自于农业前沿技术进步水平的驱动,但农业技术效率相对缓慢。纵观国外可持续农业的发展过程,农业生产率增长的最优模式是由技术进步与技术效率共同推动的,因而必须在大力推广环境友好农业技术的同时,通过改善技术效率例如土地资源、服务体系和政策配套等软技术的优化配置,避免技术成果的闲置与地区农业发展的失衡,进而促进环境友好农业技术对经济增长更显著的贡献。

其次,区域间环境友好农业生产率增长发展不平衡,主要表现在东部最快、西部次之、中部最慢;同时,各地区之间农业生产率增长及来源差异也十分明显,北京、江苏和上海等东部发达地区以及西部的海南、宁夏和甘肃等地区构成了中国环境友好农业技术的生产前沿面,成为环境友好农业技术创新的最佳实践者,大多数地区尤其是中部地区传统农业大省及东北地区在资源与环境的双重压力下成为环境友好农业的追随者或落后者。显然,环境友好农业技术的推广与农业温室气体的减排双重任务对大多数地区来说仍然是一个大问题,因而必须借助政府的推动力,根据区域发展的不均衡特点,实施差异化的农业资源环境管理政策,促进区域间环境友好农业技术合作与交流,才能逐步改善现状。

最后,从时间趋势来看,环境友好农业技术创新具有潜在性、长期性和不确定性的特点,因而使得环境友好农业技术创新的经济效益并不外显,即对经济增长的贡献增长不是特别显著,因此,2000年以来中国环境友好农业生产率一直是平稳波动且较为缓慢地上升的。然而,环境友好农业是一个长期的过程,从传统农业走向环境友好的现代农业可以说是世界农业领域的一场革命,需要政府部门、科研机构、农业企业和基层农民持续共同的努力才能实现经济、社会和生态效益的统一。

[1]纳尔森.经济增长的源泉[M].汤光华译,北京:中国经济出版社,2001.

[2]贺大兴.农业生产率与中国粮食安全[J].南京农业大学学报(社会科学版),2015,(6):68-77.

[3]王钰,宋文飞,韩先锋.中国地区农业全要素生产率及其影响因素的空间计量分析[J].中国农村经济,2010,(8):24-35.

[4]尹雷.技术进步、技术效率与中国农业生产率增长——基于省级动态面板数据的GMM估计[J].财贸研究,2014,(2):32-40.

[5]IPCC.Climate Change 2007:Mitigation of Climate Change Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change[M].Cambridge:Cambridge University Press,2007.63-67.

[6]刘战礼.创新与经济增长关联性及其贡献变化率测度研究[D].长春:吉林大学博士学位论文,2010.76-79.

[7]Chung, Y. H., Fare,R.,Grosskopf,S. Productivity and Undesirable Outputs: A Directional Function Approach[J].Journal of Environmental Management, 1997,51(3):229-240.

[8]Kaoru,T. A Slacks-Based Measure of Efficiency in Data Envelopment Analysis [J]. European Journal of Operational Research, 2001,130(3):498-509.

[9]姚延婷,陈万明,李晓宁.环境友好农业技术创新与农业经济增长关系研究[J].中国人口·资源与环境,2014,(8):122-130.

[10]李波,张俊飚,李海鹏.中国农业碳排放时空特征及影响因素分解[J].中国人口·资源与环境,2011,(8):81-86.

[11]李谷成.中国农业的绿色生产率革命:1978—2008年[J].经济学(季刊),2014,(1):537-558.

[12]Fare,R., Grosskopf, S., Margaritis, D.APEC and the Asian Economic Crisis: Early Signals Form Productivity Trends[J]. Asian Economic Journal, 2001, 15(3):325-342.

[13]张林,冉光和,蓝震森.碳排放约束与农业全要素生产率增长及分解[J].华南农业大学学报(社会科学版),2015,(3):22-31.

[14]李谷成,范丽霞,闵锐.资源、环境与农业发展的协调性——基于环境规制的省级农业环境效率排名[J].数量经济技术经济研究,2011,(10):21-36.

[15]张屹山,崔晓.资源、环境与农业可持续发展——物料平衡原则下的省级农业环境效率计算[J].农业技术经济,2014,(6):21-30.

[16]杨俊,陈怡.基于环境因素的中国农业生产率增长研究[J].中国人口·资源与环境,2011,(6):153-157.

[17]梁流涛.农业发展与环境协调性评价及其影响因素分析[J].中国环境科学,2012,(9):1702-1709.

[18]潘丹.基于资源环境约束视角的中国农业绿色生产率测算及其影响因素解析[J].统计与信息论坛,2014,(8):27-33.

(责任编辑:徐雅雯)

2016-07-05

国家社会科学基金青年项目“互联网经济下企业组织无边界化重构战略及其效率研究”(13CGL041);陕西省科技厅科学技术研究发展计划项目(软科学)“环境友好农业技术创新绩效评价及推进路径研究——以陕西省为例”(2013KRM25)

姚延婷(1982-),女,陕西泾阳人,博士研究生,讲师,主要从事农业区域经济与科技政策研究。E-mail:zfyaoyanting@163.com

F323.3

A

1000-176X(2016)09-0123-07