贵州山区强冰雹云单体演变特征分析

2016-11-07邹书平李丽丽常履福周丽娜

邹书平,李丽丽,常履福,周丽娜,许 弋

(1.贵州省山地环境气候研究所,贵州 贵阳 550002;2.贵州省山地气候与资源重点实验室,贵州 贵阳 550002;3.贵州省人工影响天气办公室,贵州 贵阳 550002)

贵州山区强冰雹云单体演变特征分析

邹书平,李丽丽,常履福,周丽娜,许弋

(1.贵州省山地环境气候研究所,贵州贵阳550002;2.贵州省山地气候与资源重点实验室,贵州贵阳550002;3.贵州省人工影响天气办公室,贵州贵阳550002)

按冰雹云生命演变史的发生、跃增、孕育、降雹和消亡等各个阶段特点,采用2011—2012年贵州6次强冰雹天气过程所对应雷达观测的时序资料,对冰雹云单体回波的强度、高度和结构的形成发展过程进行分析,针对回波强度和高度的梯度变化提出了跃增特性的划分方法。分析结果表明:①冰雹云单体回波的强度和高度分别大于55 dBz和11 km以上,最大强度和最大高度出现的时间比开始降雹的时间分别提前了11.1 min和8.4 min。②冰雹云回波单体的跃增特性可划分为波动型、递增型和跃增型3类,跃增阶段的回波强度和高度平均持续时间分别为24.7 min和23.7 min,回波强度和高度平均增长了9.7 dBz和2.7 km。③冰雹云回波具有长的生命史特征,一般持续时间达2 h以上。④冰雹云形成发展总体呈现逐步扩展增强的演变特征,多单体合并更利于冰雹云迅速形成发展,冰雹云单体具有明显的强中心结构体和结构密实等特点。

冰雹云;单体回波;跃增特性;演变特征

1 引言

冰雹是贵州春夏常发生的对农业生产危害较大的灾害性天气之一。冰雹天气属于强对流天气系统,具有复杂的热动力和微物理结构,随着时间推移而迅速形成发展。新一代天气雷达的广泛应用为冰雹天气监测预警提供了有效的探测手段[1-2]。在冰雹云发展过程中,通常用“单体”对冰雹云进行分类,国内许多专家学者提出诸如单体、单一单体、点源单体、多单体、强单体、超级单体、飑线、中尺度对流复合体等分类命名方法[3-5],并对多单体雹云、强降雹超级单体、典型超级单体、经典超级单体的风暴特征[ 6-8],以及不同类型的天气雷达冰雹云特征进行了分析研究[9-10],表明这些冰雹云回波特征参量随强对流云不同发展阶段而变化。

在强对流天气的实时监测预警过程中,我们不仅能够从雷达回波的强度、高度、尺度、结构去直观分析和判断强对流天气最基本的特征,而且也可以通过完整时间序列资料去分析强对流天气生命史生成发展演变过程。本文以贵阳新一代天气雷达(CINRAD/CD)探测有效区域为中心,对2011—2012年的6次强冰雹天气过程的回波特征进行数据提取分析,通过分析初步揭示了贵州山区强单体雹云形成发展过程的基本变化特征。

2 数据资料与处理方法

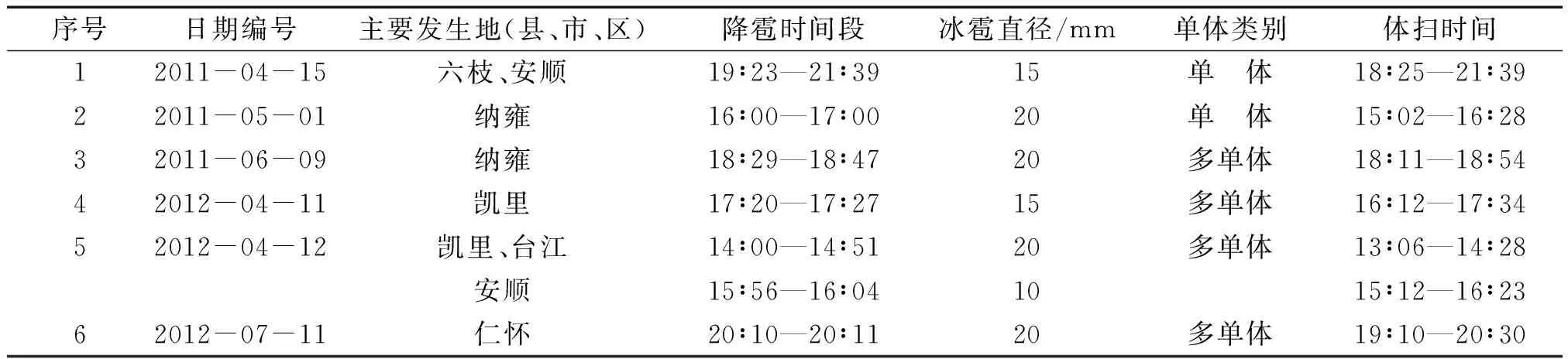

冰雹是指直径>5 mm的固态降水物,冰雹由雹胚(生长中心)和雹块(雹体)组成。雹胚一般3~5层,雹块愈大,层次愈多。按雹块大小分为小(<10 mm)、中(10~30 mm)、大(30~50 mm)和特大(>50 mm)等[14]。在此,我们以贵阳新一代天气雷达150 km扫描半径为中心,收集整理了2011—2012年该区域内的冰雹天气过程。结合冰雹云单体分类和冰雹物理特性分类方法,通过分析统计得到6次强单体冰雹天气过程的详细样本资料(见表1)。表中降雹时间段是指单体冰雹云回波出现连续性(或间隙性)降雹过程中降雹开始的时间和降雹结束的时间。

新一代天气雷达采用的是VCP21体扫模式,即约6 min一次的9层(0.5°、1.5°、2.4°、3.4°、4.3°、6.0°、9.9°、14.6°、19.5°)立体扫描的基数据。采用双线性插值技术把极坐标系下的体扫基数据内插到笛卡儿坐标系中,生成所需要的雷达数据图形产品。按照方位、距离、高度等格点数据,提取了这6次强冰雹天气过程的1~2 h的单体回波基本特征参数的时序资料,然后对冰雹云单体回波强度、高度以及单体结构变化特征进行分析。表2是2011—2012年6次强冰雹天气过程典型特征数据表(注:为了与日常业务应用相结合,以0 dBz作为回波顶高)。

表1 2011—2012年6次强冰雹天气过程基本数据信息表

表2 2011—2012年6次强冰雹天气过程典型特征数据表

统计结果表明,冰雹云回波的强度和顶高分别大于55 dBz和11 km以上。其中,在降雹阶段回波的平均强度和平均高度分别为59.2 dBz和14.4 km;最大强度出现时间平均提前了11.1 min,平均强度为61.1 dBz,其对应的平均高度为14.5 km;最大高度出现时间平均提前了8.4 min,平均高度为14.9 km,其对应的平均强度为58.1 dBz。

3 冰雹云单体回波强度和高度的时序变化特征分析

冰雹云是一种发展旺盛的对流云,其发展过程与积雨云相似,即经历积云阶段、成熟阶段和消散阶段。黄美元等[12]按冰雹云生命演变史则细分为发生、跃增、孕育、降雹和消亡5个阶段。发生阶段是从对流云生成到云体逐渐发展增强的阶段;跃增阶段是云体强度和尺度相对快速增长的阶段;孕育阶段是指云体跃增过后处于相对稳定的阶段;降雹阶段是指地面降雹开始到降雹结束的阶段;消亡阶段是指云体逐渐减弱消散的阶段。

为了更好地理解强冰雹云形成发展演变规律,截取了16个体扫约1.5 h的雷达观测数据(降雹前60 min、降雹后30 min),然后以降雹时刻为基线绘制了冰雹云回波强度和高度时序变化曲线,分别见图1、图2所示。通过图示比较直观地反映了冰雹云回波从生成发展、孕育降雹和减弱消亡等阶段的变化特征。在这里我们将通过对雷达回波强度和高度梯度变化来分析冰雹云的跃增特性。同时,为了减少本文篇幅,我们通过一次具体事例来分析强冰雹云单体形成发展的演变过程。

图1 回波强度随时间变化的趋势组合Fig.1 shows a comparison of echo intensity curves varying with time

图2 回波顶高随时间变化的趋势组合Fig.2 shows a comparison of echo depth curves varying with time

3.1 回波强度和高度梯度变化分析

冰雹云的跃增阶段,是云体迅速发展增强的阶段,单体回波强度、高度迅速增长。通常用梯度来表征物理量在一定时间内变化的最大值。在此,用▽Z、▽H分别表示回波强度、高度梯度,计算公式为:

▽Z=ΔZ/ΔT

(1)

▽H=ΔH/ΔT

(2)

其中,ΔZ为强度最大变化差值(dBz),ΔH为高度最大变化差值(km),ΔT为跃增时间(min)

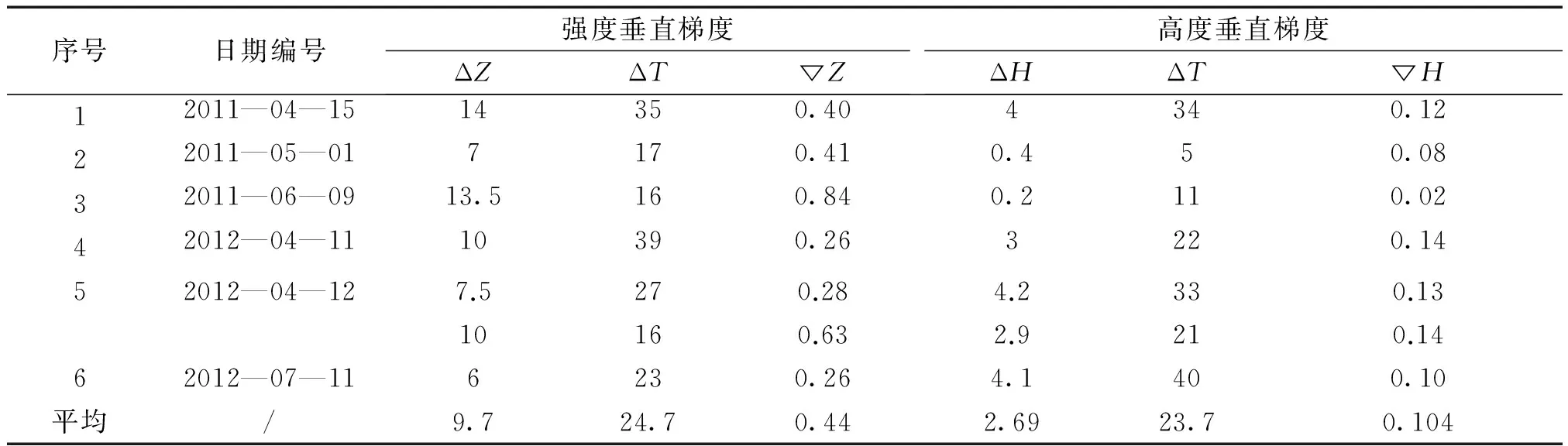

按照公式(1)、(2)计算结果,这6次冰雹云回波强度、高度垂直增长最大梯度值见表3。按10 min单元计算,回波强度平均增长约4.4 dBz,高度平均增长约1.0 km。回波强度和高度最大梯度变化持续时间分别为24.7 min和23.7 min。

表3 冰雹云回波强度、高度的垂直梯度

综合上述数据图表分析,表明冰雹云跃增阶段的回波强度和高度呈现逐步递增的变化趋势,与冰雹云形成发展阶段是相对应的。按梯度变化范围对冰雹云的跃增特性进行分类,我们把强度梯度<3 dBz/min,高度梯度<0.1 km/min定义为波动型;强度梯度>6 dBz/min,高度梯度<0.3 km/min定义为跃增型;介于两者之间定义为递增型。按照此分类方法,这6次强冰雹云回波单体总体呈现波动型和递增型的变化特征。

3.2 冰雹云回波单体发展演变过程个例分析

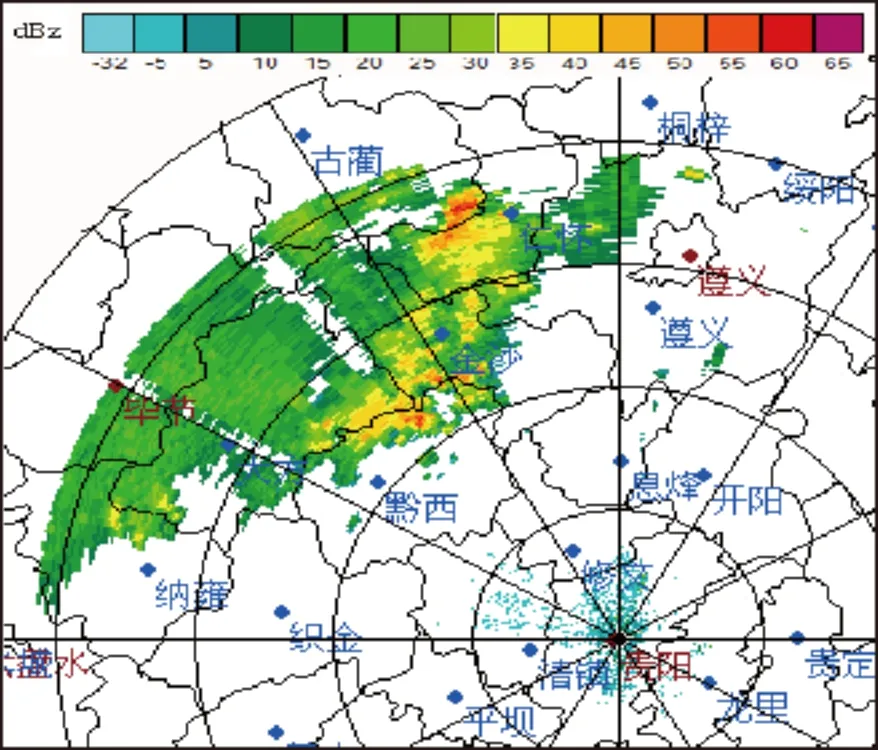

我们结合图1和图2提供的强度和高度时序变化特征,选取了一次具有代表性的强冰雹天气过程来具体分析冰雹云回波单体结构的演变特征,在此以2012年7月11日的冰雹灾害性天气过程为例。2012年7月11日20时10分,贵州仁怀市的鲁班镇遭受雷雨、大风和冰雹灾害天气过程,冰雹最大直径为20 mm,造成农作物不同程度的受灾。图3是2012年7月11日 20∶07降雹前雷达回波强度平面(PPI)图。

图3 2012年7月11日 20∶07 降雹前雷达回波强度PPI图(贵阳,1.5°)Fig.3 The radar echo intensity PPI before the hail shooting time at 20∶07 July 11,2012(Guiyang,1.5°)

下面我们将具体分析此次冰雹云回波单体形成发展的演变过程。

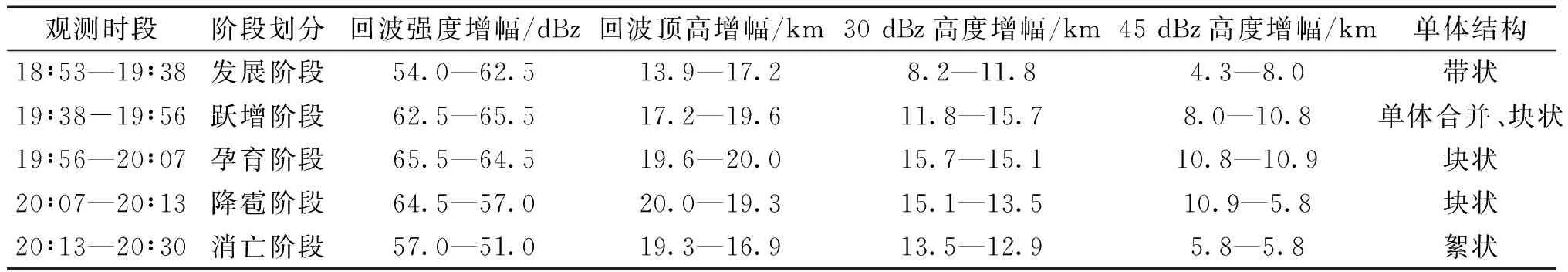

首先,按照冰雹云生命演变史的发生、跃增、孕育、降雹和消亡5个阶段的特点,对冰雹云形成发展演变过程进行阶段的划分。表4是2012年7月11日冰雹云回波5个阶段的强度和高度增幅变化情况,按照跃增阶段梯度变化的分类方法此次过程属于递增型。图4是2012年7月11日主要时次的雷达回波强度径向垂直剖面(RHI)组合图。

表4 2012年7月11日冰雹云回波5个阶段的强度和高度增幅变化情况

发展阶段——持续时间45 min,回波强度和高度梯度分别为0.16 dBz/min、0.07 km/min,云体尺度逐渐增长,强回波中心逐渐向上扩展。

跃增阶段——持续时间18 min,回波强度和高度梯度分别为0.16 dBz/min、0.13km/min,云体尺度迅速增长,回波强度增强,回波顶高增高,强回波中心结构密实。

孕育阶段——持续时间11 min,回波强度和高度梯度分别为-0.09 dBz/min、0.03 km/min,云体尺度相对稳定,强回波中心略有降低。

降雹阶段——持续时间6 min,回波强度和高度梯度分别为-1.25 dBz/min、-0.12 km/min,云体尺度总体稳定,但强回波中心体明显减弱。

消亡阶段——持续时间17 min,回波强度和高度梯度分别为-0.35 dBz/min、-0.4 km/min,云体尺度逐渐减弱,回波强度、顶高明显减弱和,强回波中心体减弱分散。

图4 2012年7月11日主要时次的雷达回波强度径向垂直剖面(RHI)组合图Fig.4 The radial vertical sectional of echo intensity on July 11,2012

4 结论

按冰雹云生命演变史的发生、跃增、孕育、降雹和消亡等各个阶段特点,对冰雹云单体回波的强度、高度和结构的形成发展演变特征进行分析,通过物理量梯度变化分析了跃增阶段的回波强度和高度的波动特征,得到如下几点结论:

①在降雹阶段的冰雹云回波强度>55 dBz以上,回波顶高>11 km以上;最大强度出现的时间早于最大高度出现的时间,比降雹的时间分别提前了11.1 min和8.4 min。

②冰雹云回波单体的跃增特性可划分为波动型、递增型和跃增型3类。跃增阶段的回波强度和高度平均持续时间分别为24.7 min和23.7 min,回波强度和高度平均增长了9.7 dBz和2.7 km。

③冰雹云回波具有长的生命史特征,一般持续时间达2 h以上。跃增阶段持续时间一般从十多分钟到三十多分钟,孕育阶段和降雹阶段的持续时间从几分钟到十几分钟,发展阶段和消亡阶段的持续时间一般>30 min以上。

④冰雹云形成发展总体呈现逐步扩展增强的演变特征,多单体合并更利于冰雹云迅速形成发展,冰雹云单体具有强回波中心结构体明显突出和结构密实等特点。

[1] 张沛源,杨洪平,胡绍萍.新一代天气雷达在临近预报和灾害性天气警报中的应用[J].气象,2008,34(1):3-11.

[2] 吴剑坤,俞小鼎. 强冰雹天气的多普勒天气雷达探测与预警技术综述[J].干旱气象,2009,27(3):197-205.

[3] 李大山主编.人工影响天气现状和展望[M].北京:气象出版社,2002,164PP.

[4] 许焕斌,段英,刘海月.雹云物理与防雹的原理和设计[M].北京:气象出版社,2006,8PP.

[5] 张蔷,郭恩铭,何晖,等.人工影响天气试验研究和应用[M].北京:气象出版社,2011,98PP.

[6] 王吉宏,宫福久,郭恩铭.多单体冰雹云降雹过程特征[J].气象,1996,22(11):41-43.

[7] 郑媛媛,俞小鼎,方冲,等.一次典型超级单体风暴的多普勒天气雷达观测分析[J].气象学报,2004,62(3):317-328.

[8] 吴木贵,张信华,傅伟辉,等.2010年3月5日闽北经典超级单体风暴天气过程分析[J].高原气象,2013,32(1):250-266.

[9] 李新麟,郑媛媛,陈金龙,等.CINRAD/CC 雷达探测冰雹云特征个例分析[J].气象科技,2007,35(2):204-208.

[10]王建国,汪应琼.CINRAD/SA 雷达产品在冰雹预警中的适用性分析[J].暴雨灾害,2008,27(3):268-272.

[11]周永水,周明飞,原野.多普勒雷达产品在贵州山区的降雹特征[J].贵州气象,2012,36(1):40-43

[12]黄美元,王昂生,等.人工防雹导论[M].北京:科学出版社,1980,45PP.

The Characteristic Analysis of Severe Hail-clouds Evolution in Mountainous Areas of Guizhou

ZOU Shuping1,2,LI Lili1,2,CHANG Lvfu2,ZHOU Lina3,XU Yi3

(1.Guizhou Institute of Mountainous Climate and Environment, Guiyang 550002, China; 2.Guizhou Key Laboratory of Mountainous Climate and Resource, Guiyang 550002, China; 3. Weather Modification Office of Guizhou Province, Guiyang 550002, China)

According to the evolution features in different stages of hail-clouds, the six severe hail clouds cases of new Doppler weather radar data in Guizhou during 2011 to 2012 were used to analyze the formation and evolution characteristics of radar echo intensity, echo depth and echo structure, a new classification method of 'leap-increasing' feature were presented for the evolution feature of radar echo intensity gradient and echo depth gradient. There are some conclusions:1.The hail-clouds of echo intensity is greater than 55dBz and echo depth is higher than 11km,the occurrence time of peak echo intensity is 11.1mins earlier than the time of hail shooting and the time of peak echo depth is 8.4mins earlier.2. The 'leap-increasing' feature of hail clouds are classified into three types:the wave type, the continued-increasing type and the leap-increasing type. During the 'leap-increasing' stage, the echo intensity lasts average of 24.7mins and the echo depth lasts average of 23.7mins,the echo intensity increases average of 9.7dBz and the echo depth increases average of 2.7km. 3. The long-time life cycle of hail cloud echo activity, its lasts more than 2 hours normally. 4. The echo intensity is stronger and range extended gradually during the hail cloud evolution, multiple-cell hail cloud combined is beneficial to the process of hail cloud formation and development more rapidly, the hail cloud has a strong center and its structure is compact.

hail-cloud; cell radar echo; leap-increasing feature; evolution feature

1003-6598(2016)02-0015-05

2015-11-05

邹书平,男,高工,主要从事天气雷达和人工影响天气工作,E-mail:zsping99@qq.com。

国家自然科学基金(41365001);贵州省科学技术基金(黔科合J 字12〗2228 号)。

P426.64

A