黄骅岸段人工开发对岸滩演变的影响研究

2016-11-03王晓丹

徐 栋,杨 敏,胡 斌,王晓丹

(国家海洋局 北海海洋技术保障中心,山东 青岛 266033)

黄骅岸段人工开发对岸滩演变的影响研究

徐栋,杨敏,胡斌,王晓丹

(国家海洋局 北海海洋技术保障中心,山东 青岛 266033)

研究区域黄骅岸段内油气资源丰富,其人类活动也日益频繁。人工开发改变了该岸段的水动力环境,进而对岸滩的冲淤演变造成一定的影响。本文先后对该区域的断面测量、粒度测试以及放射性测年等结果进行分析,讨论了黄骅岸段在进海路修建的影响下产生的岸滩冲淤演变的原因和规律,认为其岸滩整体处于动态平衡状态或略冲刷状态,沿海围垦、筑堤造坝等岸边人工设施的修建是改变岸线的主要营力与原因。本文取得的成果为进一步研究该区域泥沙冲淤与岸滩演变问题提供了基础数据和分析参考,对研究渤海西海岸乃至整个中国海岸的岸滩演变都有一定的启示和借鉴作用。

黄骅岸段;底质分布;沉积物测年;泥沙冲淤

中国渤海湾西海岸为典型的淤泥质海岸带。其长期经受河水和海水动力的共同影响,承受着波浪、潮流、潮汐等要素以及温度、气候等众多复杂环境因素的作用[1],逐渐演变为敏感脆弱的海洋生态环境;此外,近些年频繁过度的海洋开发活动也对其海岸带自然环境造成连带的影响。比如大规模的潮间带养殖、江河入海口的建闸改道,均导致泥沙大量运移,改变沿岸水动力环境,进而导致黄骅及天津等沿海港口发生堵塞及淤积[2-3]。

河北黄骅岸段,是在旧黄河口废弃之后经过长期侵蚀和破坏形成的。随着黄骅岸段进一步的人工开发,人工地貌会对该区域的海岸线以及潮间带造成更大的影响[4]。因此,研究该区域的人工开发对其海岸类型和岸滩演变趋势的影响就尤为重要。

本文调查区域是河北黄骅岸段,以大港油田沿潮间带修建的3条进海路作为研究重点。岸滩陆域属冀东滨海平原,地势平坦广阔,属我国典型的淤泥质海岸,对于整个渤海西海岸具有代表性。本文将重点研究其岸滩的底质分布与沉积年代情况,已有多位专家学者针对黄骅岸段及渤海湾西岸的地质状况从多个方面展开了研究,在针对渤海湾北部及西南部潮间浅滩的基本特征及其演变规律[5-6],渤海湾黄骅沿海贝壳堤与海平面的变化[7],渤海湾泥质海岸近现代地质环境的变化[8]以及渤海湾西岸滩海地区沉积相特征及其物理力学性质[9]等方面取得了重要的研究成果。

综上所述,针对黄骅岸段展开详细的底质调查及沉积物测年试验,对研究进海路对黄骅岸段岸滩变化影响的范围和程度均有重要意义。本文将对该区域的底质取样、柱状测年和断面高程测量结果进行分析,结合该区域同期海流观测、水深地形测量、岸滩地貌调查结果加以研究,最终得出全面概括黄骅岸段底质分布与沉积年代特征的综合性结论。

1 调查区域以及实验方法

由于沿冯家堡河—张巨河一线向东推移,经度相差10′。因此,调查区域范围纬度38°18′~38°35′N,经度为北部117°35′~117°50′E,南部117°45′~117°55′E(图1)。研究海区内的海岸滩面的中高潮滩上,自北向南从岸线修建了800 m的张东海堤、1 400 m的庄海2×1进海路、2 400 m的庄海4×1进海路,其中庄海2×1进海路与岸线有约20°的交角偏向南延伸入海,其他的2条进海路均垂直于海岸延伸。

1)断面测量

垂直三条进海路布设8条断面,沿断面进行高程测量。每一条断面长2 km,断面间距1 km。通过断面测量,研究进海路修建后其两侧滩面淤积的差异性。

2)表层沉积物取样

在调查区布设16个表层沉积物取样站,采用激光粒度仪进行沉积物粒度分析。通过对表层沉积物的粒度分析,研究滩涂的沉积特征及沉积过程。

3)柱状取样

在研究区域内分别在断面测量的中点进行柱状取样,共8个站,取样深度位70 cm,采用同位素210Pb测年法,可以测定100 a内浅层沉积物的沉积年代。通过对柱状样不同深度的样品进行测年,研究该地区的沉积速率变化,从而为该地区岸滩的演变提供客观的数据。

2 调查与实验结果

2.1断面测量结果

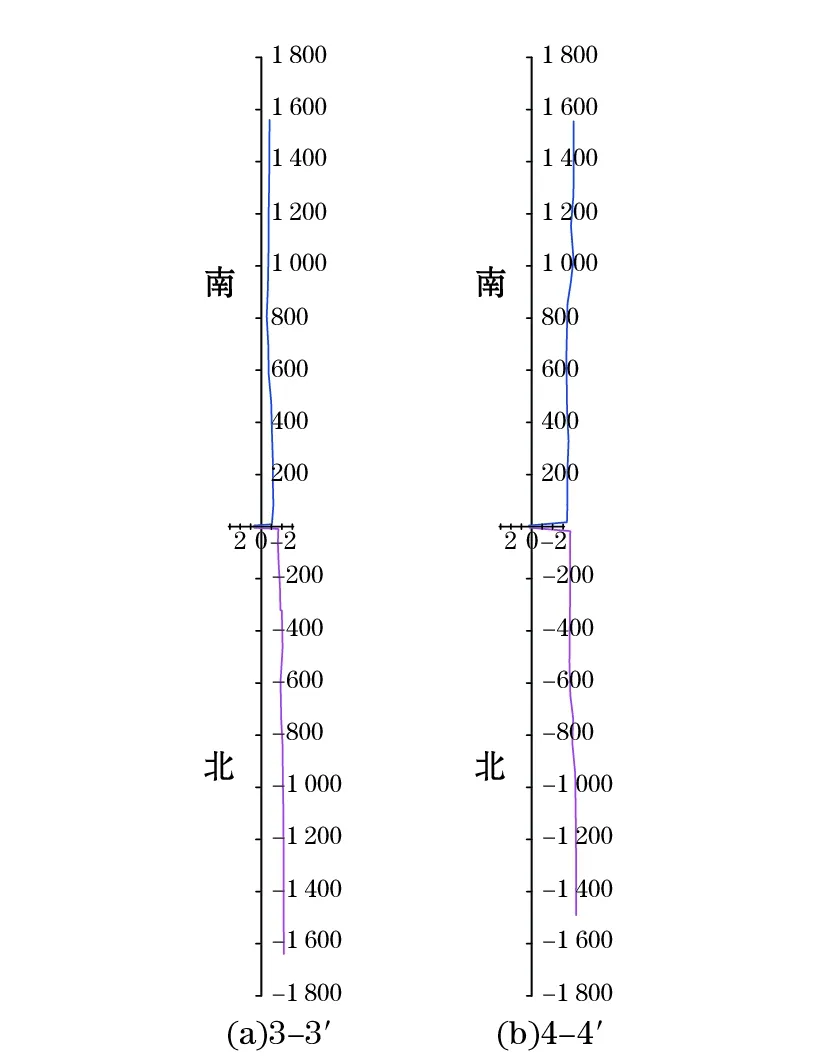

庄海4×1进海路与张东海堤走向一致,均垂直于岸线,由于竣工时间较短,南北两侧潮滩淤积不明显。进海路堤根两侧潮滩低于远堤,表征顺堤流冲刷;庄海2×1进海路与海岸垂线夹角约20°,南北两侧潮滩北低南高现象较为明显,尤其是岸段两侧有约1 m高度差。

庄海4×1进海路低潮部分干出,原因是进海段较长,张东海堤、庄海2×1两侧低潮滩涂全部干出,以上工程两侧潮滩总体地势平坦。图2~图4为进海路两侧和张东海堤的岸滩高程剖面图[10]。

图3 庄海2×1进海路南北岸滩高程剖面Fig.3 South and north beach elevation profile of the Zhuanghai 2×1 sea access road

图4 庄海4×1进海路南北岸滩高程剖面Fig.4 South and north beach elevation profile of the Zhuanghai 4×1 sea access road

2.2底质分布结果

根据调查区域20个取样分析结果,本区域内的沉积类型可分为淤泥质粉砂与淤泥质土,底质类型分布及中值粒径分布见图5,粒度分析结果见表1。

调查结果表明,淤泥质粉砂分布在调查海区5 m等深线附近及近岸河口,其中值粒径Md(φ)为6.35~8.52,分选系数QD(φ)为0.57~0.72,绝大部分分选良好。偏态Sk(φ)为0.07~0.08,属于近对称;其余区域为淤泥质土,其中值粒径介于0.025~0.039 mm,中值粒径Md(φ)为8.0~8.52,分选系数QD(φ)为0.45~0.71,分选较好。偏态Sk(φ)为0.05~0.10,属于正偏态[10]。

由表1可知,1)沉积物中值粒径Md(φ)与区域水深呈负相关关系;在南部水动力环境较弱处Md(φ)的值较低,其值均在8以下,6.33为极小值。2)本调查区域分选良好,四分位离差QD(φ)值为0.82,15号站位位于0 m等深线附近,分选情况中等。3)本区域内沉积物的Sk(φ)多数呈现近似对称或正偏。粉砂质黏土近似于正偏态,粉砂质粉土有近似对称性,15号站位出现四分位偏态Sk(φ)极高值,为0.10。

图5 底质类型分布、中值粒径(mm)分布图Fig.5 Distribution map of sediment type and median diameter(mm)

站 位粒度参数D50/10-3mmMd(ϕ)QD(ϕ)Sk(ϕ)B13.308.240.590.07B24.427.800.570.07B33.408.200.670.08B44.407.950.700.08B53.478.170.640.07B63.238.270.700.08B73.658.100.610.07B83.288.250.670.08B93.928.000.610.07B104.437.820.720.08B113.368.220.710.08B123.438.190.610.07B133.788.050.620.07B142.928.420.600.07B155.997.380.790.10B162.728.460.450.05B173.358.220.600.07B182.838.460.500.06B197.606.350.570.06B203.408.200.620.07

注:Md(φ),QD(φ),Sk(φ)按乌顿-温德氏所提出的粒级标准,根据颗粒直径经对数转换所得φ值计算得出

2.3沉积物年龄测量结果

实验中226Ra和210Pb的测量均采用放射化学法。226Ra放射化学分析方法中,闪烁瓶法测量误差不能达到测量精度的要求,原因是沉积物中226Ra含量低且样品量少,所以在实验中采用硫酸钡镭共法沉淀-α计数法测量[10]。

同位素210Pb测年法,是20世纪70年代发展起来的一种测年方法,可以测定100 a内浅层沉积物的沉积年代。目前,这一方法已被广泛用于湖泊、港湾和大陆架等不同沉积环境的泥沙沉积速率的研究,大量实际应用表明,210Pb法与纹泥法、孢粉法和其他放射性同位素年代学方法一样,是一种可靠的测年方法。

226Ra的结果由实际测量得到,计算其平均值并代入恒定通量模型,接着以曲线拟合的方法给出平均沉积速率,由此计算各层沉积年龄,最终计算结果以各层活度相同为前提,并忽略沉积物自身的压实效应[10]。

由于本次实验具有较大的数据量,本文仅选择柱状样Z1,Z3和Z7的试验结果进行讨论。

1)Z1柱样

经测量,该柱226Ra平均值为0.040 1 Bq/g。

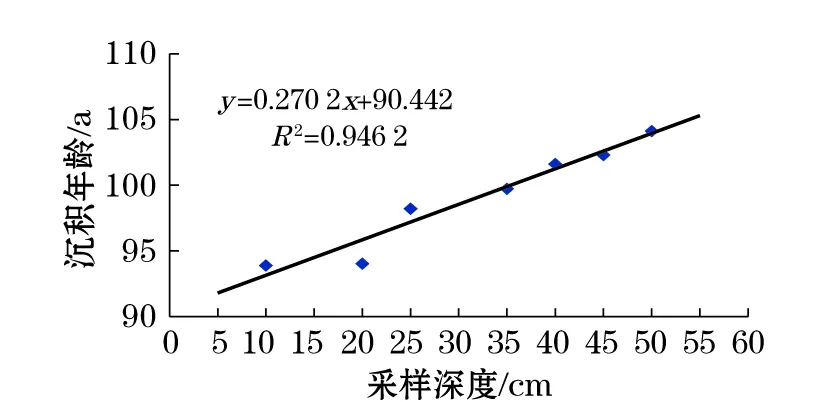

取210Pb 位于10,20,25,35,40,45,50 cm采样点进行拟合,见图6。

图6 Z1曲线拟合图Fig.6 Curve fitting graph of Z1

通过样品取样深度与测试样品210Pb定年的拟和,得出平均沉积速率,由此可计算出各层沉积年龄。由图6可以看出,Z1柱的沉积速率为0.270 cm/a,按此值计算的沉积年龄见表2。

表2 Z1,Z3,Z7柱沉积年龄(a)

注:“-”表示无数据

理论上100 a内的沉积物年龄才能由210Pb测年法确定,以各层沉积速率大致相等为前提,才能推出表2中25 cm以下各层年龄。这一方面是由于恒定比活度模式要求比较苛刻,实际采集地沉积物的沉积环境很难满足,采用恒比活度计算结果仅供参考;另一方面通过综合分析测年数据可以看出,由于受泥沙冲淤作用缓慢、周边海流较为恒定等因素影响,各柱采样点的外部环境比较稳定,整体研究区域沉积均匀,可以假设各层沉积速率大致相当。

2)Z3柱样

经测量,该柱226Ra平均值0.038 2 Bq/g。

取210Pb 位于5,10,15,20,25,35,40,45 cm的采样点进行拟合,得图7。

图7 Z3曲线拟合图Fig.7 Curve fitting graph of Z3

Z3柱的沉积速率为0.316 cm/a,按此值计算的沉积年龄见表2。

同理,以各层沉积速率大致相等为前提,外推得出30 cm以下各层年龄。

3)Z7柱样

经测量,该柱226Ra平均值0.038 2 Bq/g。

取210Pb 位于10,15,20,25,30,35 cm的采样点进行拟合,得图8。

图8 Z7曲线拟合图Fig.8 Curve fitting graph of Z7

由图8可以看出,Z7柱的沉积速率为0.652 cm/a,按此值计算的沉积年龄见表2。

本次柱状样品以5 cm分隔,不同于以往对2 cm分隔样品的分析,各柱过剩210Pb从表层开始均有较为明显的变化,体现出5 cm的深度为生物体或海水冲刷扰动的最大影响范围。据此可推测得出各柱采样点良好的沉积环境[10]。

3 数据分析

基于现场测量、资料分析,本文利用海底泥沙底质分析、地形实测比对、沉积物测年等方法,对黄骅岸段的底质分布与沉积年代进行了综合分析:

1)自张东海堤到冯家堡岸线外直至-5 m水深的海底表层取样测试可知,表层泥沙的80%中值粒径为0.002 8~0.004 4 mm,有2个站位泥沙粒径稍粗,中值粒径达0.006~0.007 6 mm,分析认为是黄骅港抛泥所致。所以本区底质主要以黏土为主,属淤泥质海岸。

2)从调查区域的底质样品粒度测量数据可以看出,海区在-5 m等深线以浅泥沙分布粒径均匀,不存在差异侵蚀或者淤积问题。在中高潮滩上的表层泥沙粒度也是从北向南基本一致,这反映出3条进海路总体上并未对泥沙在沿岸线的分布上产生影响,亦即在中高潮滩上的进海路修建实际未对总体岸线的冲淤发生影响。

3)受南排河输沙情况影响,庄海4×1进海路南侧较北侧利于沉积,河口附近沉积速率较高。各柱采样点沉积环境受扰动情况很小,整体研究区较为稳定。

4)在过去15~20 a海岸沉积演变的过程中,研究区域内的海床厚度仅有5 cm的增加,说明该区域水动力环境较弱,沉积速率较低(本次未考虑历史时期因素)。另外堤坝的修建促成了上游冲刷、下游淤积的淤泥质海岸形态[10]。

4 结 论

本文对在进海路(针对张东海堤、庄海2×1进海路、庄海4×1进海路)的影响下,黄骅岸段岸滩冲淤演变进行了综合分析,得出结论如下:

1)在研究区表层以下65 cm以上,泥沙沉积历史在206 a历史以内,全区处于海岸比较稳定的环境,沉积速率较低,基本为0.264~0.316 cm/a,而南排河口附近为较高沉积速率区,沉积速率为0.652 cm/a。

2)在淤泥质海岸,波浪掀沙,潮流输沙为泥沙冲淤演变的基本特征。但是在本区波浪作用主要垂直于海岸线,在中高潮滩位置不会产生大的沿岸流,导致沿岸流运移泥沙量很少,加上潮流的主要流向垂直于岸线,并且余流极小,所以波浪潮流对本区泥沙搬运净输移贡献较弱,使研究区岸段泥沙基本没有重新的沉积分配,不会造成长时间尺度的岸线变化。沿海围垦、筑堤造坝等岸边人工设施的修建是改变岸线的主要营力与原因。

3)研究岸滩整体上处于动态平衡状态或略冲刷状态,由于顺岸筑堤造坝与沿海围垦等设施的影响,造成人工岸线逐渐向海侧推移,导致滩面高程略有缺失。结合泥沙运移规律和实测水深地形资料,该岸段的进海路修建对其南部岸线起到一定的保护作用。

由于本文采用分析方法均为常规方法,数据量相对局限,因此仅对黄骅岸段的3条近海路周边区域沉积分布进行分析讨论。但本文的调查数据可为进一步研究该区域泥沙冲淤与岸滩演变问题提供基础依据和研究参考。

[1]赵长荣,HUSZ J,阎玉忠,等. 渤海湾西岸湾顶晚更新世—全新世年代地层序列与地磁极漂移[J].地质调查与研究,2003,26(3):183-192.

[2]钟新宝,康慧. 渤海湾海岸带近现代地质环境变化[J].第四纪研究,2002,22(2):1-6.

[3]姜义,李建芬,康慧,等.渤海湾西岸近百年来海岸线变迁遥感分析[J].国土资源遥感,2003(4):54-58.

[4]徐家声,刘鹤智. 黄骅海岸带开发环境概论[M].北京:海洋出版社,1991:1-65.

[5]樊社军,虞志英. 淤泥质岸滩侵蚀堆积动力机制及剖面模式[J].海洋学报,1997,19(3):66-75.

[6]刘刻福. 渤海湾北部及西南部潮间浅滩的基本特征及其演变[J].海洋调查,1987(2):10-19.

[7]徐家声. 渤海湾黄骅沿海贝壳堤与海平面变化[J].海洋学报,1994,16(1):68-77.

[8]王宏. 渤海湾泥质海岸近现代地质环境变化研究(II):成果与讨论[J].第四纪研究,2003,23(4):394-401.

[9]杨书遂,盛立云. 渤海湾西岸滩海地区沉积相特征及其物理力学性质[J].水文地质与工程地质,2004(3):93-95.

[10]毕崇昊.大港油田进海路建设对黄骅港岸滩冲淤演变的影响[D].青岛:中国海洋大学,2014.

Influence of Artificial Development on Beach Evolution in the Huanghua Coastal Zone

XU Dong,YANG Min,HU Bin,WANG Xiao-dan

(NorthChinaSeaMarineTechnicalSupportCenter,SOA,Qingdao 266033,China)

The oil and gas resources are abundant in the Huanghua coastal zone and the human activities are also increasingly frequent. Artificial development has changed the hydrodynamic environment of the study area, and then impacted the scouring and silting evolution of the coastal beach. In this paper, the results from section measurement, particle size measurement and radiometric dating carried out in the study area are analyzed and the reasons and rules of the scouring and silting evolution of the beach under the influence of seaward road construction are discussed. It could be considered that the beach in the study area is, as a whole, in a dynamic equilibrium state or a slightly scouring state, and that the constructions of artificial facilities on the shore, such as coastal reclamation, building dams and so on, are the main forces and reasons for the coastline changes. The results of the study not only provide basic data and

for the further researches on the sediment scouring and silting and the beach evolution in the study area, but also have certain enlightenment and reference for the studies of beach evolution in the western coastal zone of the Bohai Sea and even in the whole coastal areas of China.

Huanghua coastal zone; bottom sediment distribution; dating of sediment; sediment scouring and silting

1002-3682(2016)03-0043-09

2015-10-26资助项目:国家海洋局北海分局海洋科技项目——海岸类型及其岸滩演变研究——以渤海湾西海岸黄骅岸段为例(2009B12)作者简介:徐栋 (1987-),男,助理工程师,硕士,主要从事物理海洋与海洋地质方面研究.E-mail:jl6461@aliyun.com(王燕编辑)

P737

Adoi:10.3969/j.issn.1002-3682.2016.03.005