农业新常态下粮价下跌与粮食安全的两难出路

——基于河南省25个村庄1169个农户的入户调查与研究

2016-11-03■姬超

■姬 超

(1. 许昌学院中原农村发展研究中心,河南许昌461000;

2. 山西大学中国城乡发展研究院,山西太原030006)

农业新常态下粮价下跌与粮食安全的两难出路

——基于河南省25个村庄1169个农户的入户调查与研究

■姬超1,2

(1. 许昌学院中原农村发展研究中心,河南许昌461000;

2. 山西大学中国城乡发展研究院,山西太原030006)

长期以来,我国的农业发展战略和粮食安全过于依赖粮食产量的增加,却忽略了通过降低农业生产和经营成本对提高农民收入的作用,粮食保护价政策进一步导致国内农民忽略了农产品质量的提高,结果是国内外粮价倒挂和国外农产品进口数量的不断增加,粮价下跌和粮食安全的两难困境日益突出。文章基于农业大省河南25个村庄1169个农户的田野调查,结果表明:我国农业转型的着力点可能在于:在发展战略上,从粮食产量导向转为成本节约导向,着力降低农业生产成本,提升国内农产品质量和竞争力,从根本上应对粮价波动风险;在具体路径上,坚持推动土地适度规模经营,稳步推进农村土地的分类流转;在主体培育上,政府牵头培养孵化职业化农民,形成专业化的粮食种植局面和市场为主的粮价形成机制;在政策保障上,精确农业补贴政策的指向性,提高粮食补贴标准和补贴效率,科学规范农田水利设施建设标准,增强种地的抗涝抗旱能力。

粮价下跌;粮食安全;两难困境;农业转型

农业是国民经济的基础,农业发展历来是我国政府工作的重中之重[1]。改革开放以来,我国农业发展成就举世瞩目,粮食产量和农民收入逐年增加。但是,随着工业化和城镇化的深入推进,我国整体经济和农业领域纷纷步入新常态:农业生产成本快速上涨、水土资源约束不断加剧、农产品供需的结构性矛盾开始突出、粮食国内外价格倒挂和国内粮食库存积压现象日益严重、农民增产不增收、种粮积极性严重受挫、粮食收储政策面临难以为继境地……严峻的农业新形势迫切要求我国农业领域主动进行变革。

随着我国各地农地流转速度逐渐加快,适度规模的农业经营方式悄然出现,但是今年的粮价下跌再次为农业转型蒙上了一层阴影,种粮大户强行退地的违约潮频繁出现,进而引发农民与种地大户、村委会之间的各种矛盾,基层稳定因子发生动摇,长此以往,我国的粮食安全大局势必受到影响。基于此,我们于2015年秋收之际深入到中国产粮大省河南18个地级市,对普通农户、种粮大户、各类农业合作社、各级粮食收购商、村干部等涉农主体一一进行了入户调查,尝试以管窥豹,基于河南省种粮形势为我国当前粮价下跌和粮食安全的两难困境寻找出路。

一、河南省粮食种植的现状归纳

(一)普通农户种地积极性总体偏低,种地“老龄化”问题突出

在我国大多数农村地区,种地的比较收益显著低于外出打工或从事其它行业,导致普通农户特别是粮食主产区农户的种地积极性总体偏低,从而增加了保障粮食安全的压力。我国当前农村普遍存在“老年人种地,青壮年打工”的现象,在60岁以上的老年农户中,有85.1%的仍然从事粮食生产,而留在家中的20~40岁的青壮年劳力,这一比例仅在70%左右,且这部分农户通常以从事运输、买卖等兼业为主,业余时间才参加粮食生产。随着我国农村老龄化进程的加快以及城镇化带来的农村外出务工人员的增多,粮食种植的“老年化”趋势将越来越明显。

(二)靠天吃饭的种地思维依然普遍,种地农户“兼业化”现象突出

在我国广大农村地区,农民种地基本上是为了满足家庭需要,他们并不奢求依靠种地发家致富,种地在当前显然还不能成为大多数农民提高收入水平的主要途径。我们对农民种地的目的进行了调查,大多数农户表示种地“既是为了吃饭,也是为了挣些钱”,单纯“为了吃饭”的农户也占了相当比重,明确表示种地是“为了挣钱”的农户比重很少,且大多是种粮大户。考虑到小农粮食种植还面临着粮食单产量低、种粮农户文化水平低、粮食种植科技投入少、种粮补贴政策不合理、农田水利设施不完善等问题,农民靠天吃饭的思维依然广泛存在,这都将深刻影响粮食生产效率和粮食种植效益,使得国家粮食安全面临诸多隐患。鉴于种地收益的有限特征,大多数农户在种粮的同时还会外出打工。在这些种粮农户当中,只有专门从事农业生产的职业化农民对种粮较为重视,大多数兼业农户表示自己对种粮不够重视,即使国家实施了各种粮食补贴政策,也不能有效激发他们的积极性。

(三)种地规模较小,农村土地流转仍然处于初级阶段

由于小农生产仍为当前我国粮食生产的主要方式,农民粮食种植的规模普遍很小,不利于机械化操作和规模化经营,导致我国粮食亩产量普遍不高。与之形成鲜明对比的是,种粮大户的亩产量明显高于散户,种地的规模效应非常明显。然而受制于各种条件,我国土地流转的总体规模仍然较少,大多数农民仍然倾向于一家一户的生产。

随着我国工业化和城市化进程的不断加快,农业人口的分化和转移力度逐渐加强,村庄和农业劳动人口急剧减少,决定了通过土地流转促成适度规模经营的农业变革已经不可逆转[2]。但是根据调查,只有一部分种粮大户希望通过土地流转实现农业经营的规模效应,另一部分种粮大户却是旨在通过土地流转获取地方政府的财政支持,或者用于其它非农用途。随着2016年粮价大幅下跌,许多种粮大户无法按期支付土地租金,甚至违约退地,致使大片土地抛荒,严重威胁第二年的粮食收成。面对这种违约情况,许多农户表示缺乏合理的解决途径,村委会也无可奈何,常常引发地方群体性事件,威胁基层稳定。

(四)国内外粮价倒挂现象严重,粮食质量不断下降

2015年,河南夏粮产量突破700亿斤,连续13年增产,然而大多数农民并没有体验到丰收的喜悦,反而是丰收的迷茫,大量粮食积压卖不出去,粮食经销商大量存粮滞销,种粮大户资金链趋于断裂,无钱投入再生产,农资经销商赊销严重,经营困难。与此同时,我国粮食进口数量却在不断增加。尽管许多农户不愿承认国内粮食质量出现下降趋势,但是许多粮食经销商印证了这一点,许多种粮大户的言语之间也透漏了这样一个信息,由于国家长期存在的粮食保护价政策,导致种地者当前关注的焦点在于粮食产量,也即通过种子、施肥等各种各样的技术手段实现粮食亩产量的增加,考虑到国家的各类惠农、支农政策,许多农户更是不计成本的投入,结果是高强度的耕地利用模式和耕地资源质量的严重破坏[3],粮食产量连年增加,但是粮食质量却不容乐观。

二、影响农民种地积极性的原因探索

(一)种地的比较收益低

种地比较收益低是影响农民种粮积极性的直接原因,调查结果支持了这个结论。从横向比较看,农民种地收益不但低于其他经济作物的收益,而且明显低于畜牧业、淡水养殖业和高效林果业等其他农业生产的收益;从纵向比较看,粮价虽然逐年上升,但是种地收益却被快速上涨的农资价格所抵消,“粮食涨价涨零头,生资涨价涨块头”,农民“一只手得补贴,另一只手又把补贴送给了农资经营者”,种地收益被“吞噬”;从外在比较看,种地收益明显低于务工收益,很多农民表示,打10天工就能赚到一年的种粮收益。因此,许多农民要么“弃粮改经”,要么“弃农从工”。

(二)种地收入不再构成家庭收入的主要来源

随着市场经济发展、农业结构调整和城镇化进程加快,农民的收入来源日趋多元化。农民不仅可以种植粮食,而且可以种植经济作物;既可以从事生产养殖,又可以进行农产品加工。随着农村劳动力转移速度的加快,越来越多的农民跳出农业生产的狭隘天地,个体经营、兴办企业、进城打工等途径,极大改变了农民收入来源单一的特征,拓宽了农民增收的渠道。目前,非农收入、工资性收入等在农民收入中的比重越来越大,并成为农民增收的主要来源,在多元化的选择背景下,越来越多的农民放弃种地而从事其他经济活动[4]。

(三)小规模种植致使农业生产成为“鸡肋”

目前,一家一户的小农生产依然是我国农业生产的主要方式,农户的种粮规模普遍很小。在小规模的种植条件下,农户大都使用简单而落后的生产工具,主要运用世代相传的农业耕作技术和方法,现代农业生产要素很少或者没有,这就阻碍了粮食生产的集约化和机械化水平,加大了农业技术推广和应用的难度,从而阻碍了土地使用率和农业生产效率的提高[5]。同时小规模种粮农户的目的主要是解决自己的口粮,粮食生产基本处于自给或半自给状态,商品化和社会化程度低,从而影响种粮效益的提高。小规模种植无法保障粮食产量和质量,也无法实现农民收入的显著增加,已然成为“鸡肋”。

三、制约土地流转和农业规模经营的现实因素

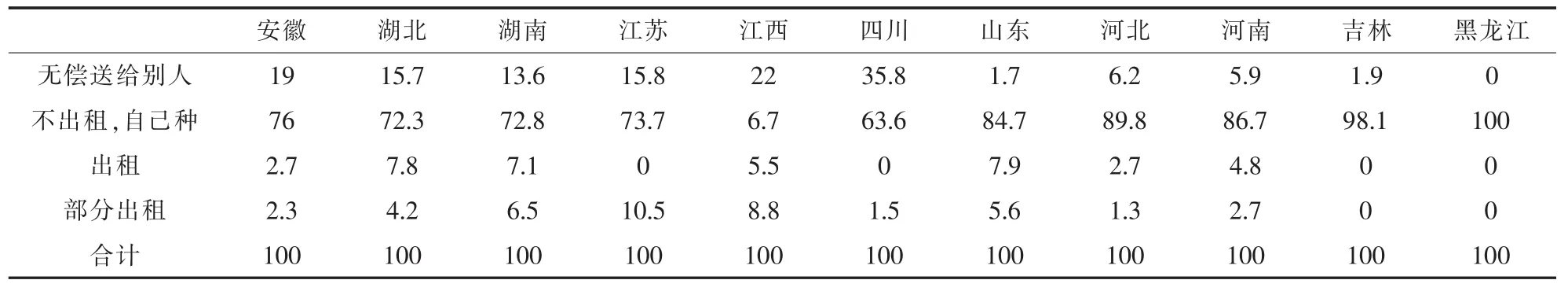

既然大多数农民种地的积极性都在不断下降,那么为什么不将自有的土地承包或流转出去,以获得更高的专业化收益呢?令笔者感到困惑的是,在我国大多数地区,特别是粮食主产区的土地流转相对规模仍然不大(见表1),大多数农民仍然没有流转土地的意愿。受到文化传统在内的众多因素影响,大多数农民并不愿意将土地流转给别人耕种,而更愿意维持小规模的家庭农业经营格局。问题在于,面临规模化、专业化粮食种植,普通农户为何不愿意将土地流转出去以获得更高的收益?还是存在其它因素,例如过高的交易费用阻止了土地流转的发生?我们的调查结果为后一种推论提供了支持。

表1 粮食主产区农民的土地流转意愿调查单位:%

(一)土地流转服务机构缺失

土地流转中心是规范和促进土地流转的重要服务机构,缺少了这一中间环节,土地流转不畅现象就会发生。根据调查,仅有6.4%的农户表示本地设有土地流转中心,45.5%的农户明确表示没有,48.1%的农户不清楚。土地流转服务机构的相对滞后,导致土地流转供求信息交流受限,客观上限制了农地流转与农地的规模化经营。

(二)惠农政策无法惠及土地流转

我国惠农政策对不同类型和规模的农地支持力度存在差异,在调查区域中,“5亩(含)以下”、“5~10亩(含)”、“10~15亩(含)”、“15~20亩(含)”、“20亩以上”的亩均农业补贴依次为77.93元、65.31元、50.02元、72.56元、41.08元,20亩以上的农地亩均补贴显著低于其他规模的农地补贴,土地种植规模越大,获得的补贴力度却没有相应提高,这就对种粮大户的积极性造成了一定影响,进而使得许多有条件的大户放弃了流转土地的计划。

(三)低社会保障程度阻碍了土地流转

没有参加社会保障的农户,农地流转的发生率相对较低。发生过农地流转的农户中,参加新农合的户数占到总数的32%,没有参加新农合而发生农地流转的占到20%,少于参加了新农合的农户。发生农地流转的农户中,参加了新农保和没有参加的比重分别为25%、19%,前者比后者高出了6个百分点。由此说明,社会保障情况可能在某种程度上影响着农户的农地流转意向。农地不仅承担着农民基本生存需求的重任,还承载着养老、医疗、失业等各种社会功能[6]。没有健全的农村社会保障体系,将很难保证失地农民妥善安置、农地流转和规模经营顺利推进。

(四)农地纠纷缺乏法律保障

随着规模化经营模式的导入,市场行为的日趋频繁,土地纠纷问题也逐渐显现。面对土地纠纷(包括农地流转与土地征用),“村干部解决”、“打官司解决”、“上级政府解决”、“尚未解决”、“私下协调”、“上访解决”的比重依次为42%、1%、7%、20%、25%、5%,依靠法律途径解决土地纠纷的仍然是少数现象,一旦发生土地纠纷,交易双方就缺乏可靠的解决途径,这在很大程度上制约了土地流转。

客观因素之外,还存在着诸多主观因素制约普通农户的土地流转意愿。一般情况下,种粮大户需要具备足够的经济实力,一般为外出务工有一定积攒的农民,他们在返乡后具备了规模化种植的基础条件。但是,大多数农民工外出就业的热情较高,返乡创业意愿却不强烈,从事农地规模经营的动力更加不足。此外,乡村传统观念往往较为保守,集约化、规模化、专业化的现代经营观念尚未形成,加上能力、学识等自身条件的限制,土地规模化经营很难真正形成。

四、我国粮食安全困境的集中表现

农业新常态下,传统农业经营方式的适应性问题越来越突出,继续通过粮价保护政策来刺激农民的种地积极性已经不再行得通。由于我国粮食生产不具有成本优势,丧失了与国外农产品的竞争优势,国内粮价下跌终将不可避免,农民种地的积极性不断下降,未来的粮食安全也将面临严峻考验。我国粮食安全困境集中体现在以下几个方面:

(一)种地“兼业化”问题突出,影响粮食竞争力的提高

我国大多数农村地区的农民都把农业生产作为一种兼业,农民对农业感情逐渐淡化,重工轻农、重商轻农的思想比较普遍,把农业生产作为兼业、把粮食种植作为副业的现象开始突出。相对于职业化农民,兼业农民种粮大多不够认真,这就在一定程度上影响粮食种植质量的提高。一方面,许多农民为了自家的粮食消费,不愿意放弃粮食生产;另一方面,农民为了增加收入以应付不断扩大的货币支出压力,他们大多会选择从事其他的行业。完全出于挣钱而种地的农户很少,甚至不到一成,大多数农民种地的首要目的还是为了吃饭。可以看出,农民种粮基本上出于满足自己食用,对于纯粹的商业种粮意向较小,这在一定程度上反映了农民种粮的自给自足性,而非商业性。农民种粮主要是为了自给自足,较少向社会提供商业粮食,种粮的商品化程度低,农民对自己土地的利用多是种粮,那么如何提高农民种粮的产量,让农民种地不仅可以自给自足,还能为社会提供商品粮,为家庭创收也将是急需解决的问题。由于大多农户不愿放弃种粮依然从事一家一户的小农生产,这在一定程度上影响农业的专业化程度,兼业经营还将导致巨大的资源浪费,也将在一定程度上影响农业的可持续发展以及国家的粮食安全。

(二)物质性生产要素的改进不足,导致粮食生产成本不断增加

1.耕地质量不升反降

我国耕地的自然质量相对较差,全国耕地质量平均等别偏低。优等地、高等地、中等地、低等地面积占全国耕地评定总面积的比例分别为2.67%、29.98%、50.64%、16.71%。薄弱的自然条件限制了我国的农业生产[7],成为影响粮食安全最大的问题。

2.生产条件不断恶化

我国被列为13个贫水国家之一,人均淡水占有量仅2220立方米,只有世界平均水平的1/4。预计到21世纪30年代,我国人口达到16亿高峰时,在降水总量不减少的情况下,人均水资源量将下降到1760立方米,逼近国际公认的1700立方米的严重缺水警戒线,水资源总体面临着严峻的形势,农业用水形势也将更为严峻[8]。

3.农业机械普及困难

我国与世界农业机械化发展速度的差距是不争的事实,以每千公顷耕地上拖拉机平均使用量和收割机平均使用量为例,世界平均水平分别为19.4和3.0,亚洲平均值为15.0和4.2,但我国的数值仅为6.8和1.6。

4.科技力量介入困难

当一定时期内土地、资金、人力投入恒定甚至相对缩减的情况下,科技创新是提升农业产出的唯一方式。以农业科技进步的贡献率为例,美国当前农业科技进步贡献率为80%,以色列为96%,我国仅为48%左右,差距悬殊。

(三)组合性生产要素配置不当,科学种田格局无法形成

我国农民数量众多,生产主体分散,这种分散性对粮食的数量安全、质量安全和结构安全都会产生一定影响。由于分散农户的经营具有较大随意性,对粮食供给的持续性、稳定性也会造成一定威胁,以家户自需为目的的生产取向还会引发微观粮食安全与宏观粮食安全的矛盾[9]。生产主体的分散性在根本上决定了我国农业生产方式的粗放特征,专业化生产居民无法形成,也就制约农业技术的进步,大多数农民只能通过追加生产要素数量,来获得粮食产量的增加,而不是考虑质量改进和生产要素优化组合的方式提高粮食产量和质量,造成了生产要素的极大浪费,限制了农业生产能力的持续提高。过度使用某种生产要素,例如我国农业对化肥的依赖程度不断加深,还将产生恶劣的生态影响,制约农业的长期持续发展。

五、促进我国农业经营方式转型的对策建议

(一)坚持推动土地适度规模经营,稳步推进农村土地分类流转

在区域经济比较发达、农业生产条件较好、农民就业渠道多的地区,可设立专项支持资金,扩大农业经营规模;在经济欠发达、农业生产方式比较落后的地区,应鼓励支持农业合作组织及龙头企业等主体实现联结与合作;在外出务工人员较多、特别是兼业农户较多的地区,需重视和支持农村种地能手和外出打工人员回乡参与土地经营权流转,从事规模种植业。在具体的措施上,一是成立土地代耕中心或托管中心,将抛荒的土地交由中心管理并将其流转,根据土地收益对土地所有(承包)者进行一定程度的补偿;二是将长年抛荒的土地重新发包,对于长年抛荒且无人管理的土地,村集体可以根据实际情况予以收回,将其整合起来流转到村中种植大户手中。

(二)加快培育市场为主的价格形成机制,充分控制市场失灵风险

现代农业是外向型农业,必须依靠市场实现农产品供给。以粮食价格形成为例,我国在粮食价格形成机制上长期奉行了粮食收购保护价机制,拦截了通过价格控制供求的通道,市场价格机制的功能不能有效发挥。从国际范围来看,实现粮食价格保护机制是保障宏观粮食安全、保护农民种粮积极性的通行做法,对市场形成粮食价格机制带来一定冲击。但各国粮食保护价格政策实行的共同特点是规定一个粮食价格下限作为干预价格,且当市场价格低于干预价格时才启用粮食收购保护价。因此,从长远来看,随着我国市场经济建设的不断深入,在农业领域培育以市场为主的价格形成机制不可避免。

当然,在全面的、系统化的粮食安全目标体系下,市场失灵带来的粮食安全威胁不可不重视,还须明确责任,严格控制市场失灵,着力推进粮食保险补贴制度。首先,在粮食产量不稳定,或不稳定粮食产量对农民收入影响大的地区开展粮食保险补贴。其次,对不同规模种粮农户设置不同的保险险种,对于以自家口粮为主的农户,建议开展高覆盖率、低保费率的粮食保险险种,政府给予较低水平的补贴;对于种粮大户,保险政策应对其倾斜,给予较大幅度的保险补贴。第三,加大对农资产品价格的监管,力保农资价格的稳定。最后,改革农资经销体系,有效遏制劣质产品侵害粮农利益的行为,让农民买到价格合理的放心种子、安全肥料及无公害农药。

(三)精确农业补贴政策的指向性,提高粮食补贴标准和补贴效率

我国现已形成包括良种补贴、粮食直补、农机具购置补贴等在内的较为全面的农业财政补贴体系,在推动粮食生产、保持农业增产增收方面发挥了重要作用。但由于实行普惠性的财政补贴政策,导致财政补贴“与当年农产品生产的种类、数量、农产品市场价格、所使用的生产要素等无直接关系”的“不与农业生产相关联”的倾向,农业补贴政策未能表现出应有的效果,一定程度上影响了农业生产的积极性,必须适当调整农业补贴政策,明确农业补贴的指向:

一是向粮食主产区倾斜补贴。在主产区粮食风险基金来源制度设计上给予主产区更多的倾斜扶持政策,把粮食生产优势转变为经济优势。二是通过补贴引导规模化、专业化生产。根据种植规模和产业发展的优势,向产粮大户集中,对种田大户、专业合作社等进行奖励性直补,鼓励和引导粮食生产规模化、产业化发展。三是尝试给予种粮大户额外的农业保险补贴,或者成立专门针对种粮大户的扶持资金,按照经营规模和产量对其奖励。四是补贴向优质粮倾斜,在补贴总额度确定的前提下,补贴除了要与产量和销售数量挂钩外,又要区分不同的品种和质量。高质粮食高补贴,低质粮食少补贴,对高营养、无污染的优质粮食可以实行高补贴政策,对高污染低营养的劣质粮食少补贴甚至不补贴。五是改变农业补贴的发放标准,将以所有权为标准补贴方式转为以经营权为标准,即谁种地谁享受农业补贴。六是建立递增的补贴标准,随着耕种规模的扩大,农业补贴金额递增,充分调动农民种田的积极性,引导农民规模种植。

(四)严格规范农田水利设施建设,增强种粮抗灾能力

一是加大对小型农田水利设施建设的补贴力度,采取以奖代补等多种形式,鼓励农民投工投劳兴办小型水利事业[10];二是完善桥、涵、闸、堤、站等基础设施配套,同时健全和完善农田排灌系统,增强粮农抵抗自然风险的能力;三是提升农田水利设施服务功能,恢复和扩大有效灌溉面积;四是加大耕地整治和中低产田改造的投入;五是大力发展节水灌溉,对节水灌溉机具和设备给予补贴,提高水资源的利用效率和效益。

(五)培养培育职业化农民,促进粮食种植“专业化”

通过在财政预算中安排一定额度的种粮大户专项扶持资金,按规模和产粮水平奖励种粮大户,以此培育专业种粮大户,推进粮食种植的“专业化”。此外,为了进一步遏制土地抛荒现象,鼓励土地“让出”机制,还要加大对老年出租农户的扶持力度,对出租农地的老年农民,出租土地经营权10年以上者可以试行获得失地农民养老保险的待遇,同时对集中经营的种粮农户提供土地集中经营者的租金优惠贷款和生产经营低息贷款。

(六)科学衔接粮食产前产中产后环节,完善粮食生产加工销售全产业链

发展生产服务加工业。围绕主导产业创建生产加工基地,延伸产业链条。合并效益低、规模小的粮食加工业,提高加工企业的集约化和规模化密集程度。摆脱粗放式经营模式,粮食深加工与精加工并举,实行企业“定制化”农业,加工企业与粮食生产者对接,增强市场需求调节,增加农产品附加值,统一规模化产品生产、加工标准。制定规模经营品牌战略,转变规模经营重量不重质的产业结构问题,向“一村一品”生产模式靠拢。

建立行业服务组织。一是向规模化经营农户、农业经济合作组织、生产服务加工企业提供产品信息、技术支持、市场行情、发展基金,做好前台服务工作。二是以农村优质农产品为纽带,与农村经济合作组织、生产加工企业链接,为农产品生产者、加工者和经营者提供咨询、监督、协调服务,做好后台管理工作。打造本土一体化产业链,提升规模经营组织化程度,形成生产、加工、销售一条龙式的农业产业化经营模式。

[1]胡鞍钢,地力夏提·吾布力,鄢一龙.粮食安全“十三五”规划基本思路[J].清华大学学报(哲学社会科学版),2015,30(5):158-165.

[2]姬超,马华.行进与深化:乡村转型背景下的家庭农场实践——基于舞钢市家庭农场发展的考察[J].税务与经济,2015(3):15-21.

[3]马述忠,叶宏亮,任婉婉.基于国内外耕地资源有效供给的中国粮食安全问题研究[J].农业经济问题,2015(6):9-19.

[4]李国正.“十二五”末农民工就业状况及收入增长的影响因素分析——以北京、石家庄、沈阳、无锡和东莞为例[J].理论与改革,2015(5):83-86.

[5]仇焕广,李登旺,宋洪远.新形势下我国农业发展战略的转变——重新审视我国传统的“粮食安全观”[J].经济社会体制比较,2015(4):11-19.

[6]柳建平.中国农村土地制度及改革研究——基于当前土地功能变化视角的分析[J].经济体制改革,2012(1):75-79.

[7]洪土林,王艳华.耕地质量动态监测在耕地保护中的作用[J].现代农业科技,2015(5):234-235.

[8]朱立志.中国农用水资源配置效率及承载力可持续性研究[J].农业经济问题,2005(S1):106-114.

[9]王彦.保障我国粮食安全的目标体系及其治理机制[J].求实,2015(6):49-55.

[10]韩俊.加强水利基础设施建设确保国家粮食安全[J].水利发展研究,2008(12):4-5.

The Dilemma of Grain Prices Declining and Food Security under the New Normal——A Door-to-door Investigation and Study of the 1169 Households in the 25 Villages of Henan Province

Ji Chao1,2

(1.Rural Development Research Center of the Central Plains,Xuchang University,Xuchang 461000,China;2.China Urban-Rural Development Institute,Shanxi University,Taiyuan 030006,China)

For a long time,the Chinese agriculture development strategy and food security has put more emphasis on grain yield,and neglected farmers'income increase through reducing agriculture production cost and operational cost.And the protective policies on grain price further lead to farmers'neglects on grain quality improvement.All this finally results in a price reversal between domestic grain and overseas grain,with a continuous increase of foreign produce import.Under this condition,the dilemma of food price declining and food security has become prominent increasingly under this new normal of agriculture.According to an investigation and study 1169 households in the 25 villages of Henan Province,the results of the article show that transformation of Chinese agriculture maybe lie in these points:(1)as for the development strategy,we should transform from food production to cost saving oriented,and we should strive to reduce the cost of agriculture production,also improve the quality and competitiveness of domestic agricultural products so as to cope with risk of food price fluctuation fundamentally;(2)as for the specific path,we should adhere to promote appropriate scale operation of land,and steadily push forward the classification of rural land transfer;(3)as for the main cultivation,government should lead to train professional farmer,in order to form a specialized grain growing situation and market of food price formation mechanism;(4)on the security policy,we should form a precision agriculture subsidy policy,and improve the grain subsidy standard and efficiency,also we should form a scientific and standardized construction of farmland water conservancy facilities standards,in order to enhance farming water logging and drought resistant.

grain prices;food security;dilemma;agricultural transformation

F324

A

1673-0461(2016)10-0044-06

10.13253/j.cnki.ddjjgl.2016.10.007

(责任编辑:李萌)

2016-04-06

http://www.cnki.net/kcms/detail/13.1356.F.20160929.1415.007.html

时间:2016-9-29 14:15:50

国家社会科学基金重大招标项目《在社会管理体制创新中推动基层民主发展研究》(11&ZD029);河南省教育厅人文社会科学研究一般项目《河南省经济转型的制度需求与转型路径研究》(2015-QN-206);河南省社科联、省经团联调研课题《河南省转型发展的制度需求与转型路径》(SKL-2015-2640)。

姬超(1987-),男,河南新乡人,许昌学院中原农村发展研究中心副教授,山西大学中国城乡发展研究院博士后,主要研究方向:经济增长与政府治理。