泾阳县北部地区地裂缝地质灾害分布特征与形成条件分析

2016-11-02张秦华

张秦华

(陕西省地质调查中心,西安 710068)

泾阳县北部地区地裂缝地质灾害分布特征与形成条件分析

张秦华

(陕西省地质调查中心,西安710068)

泾阳县北部地区是地裂缝灾害发育的地区,地裂缝主要分布在山前冲洪积扇区,发育在全新世地层中,平面形态上为直线型、雁列型、锯齿型和弯曲形,在分布上有方向性和群集性,在范围上从北到南呈逐渐扩大的趋势。本文在对区内地质环境论述的基础上,总结了区内地裂缝的发育特征和分布特征,分析了该区地裂缝的形成条件。作者认为其主要影响因素为土体结构、地质构造、地震、降雨和灌溉入渗。

泾阳县;地裂缝;发育特征;分布特征;形成条件

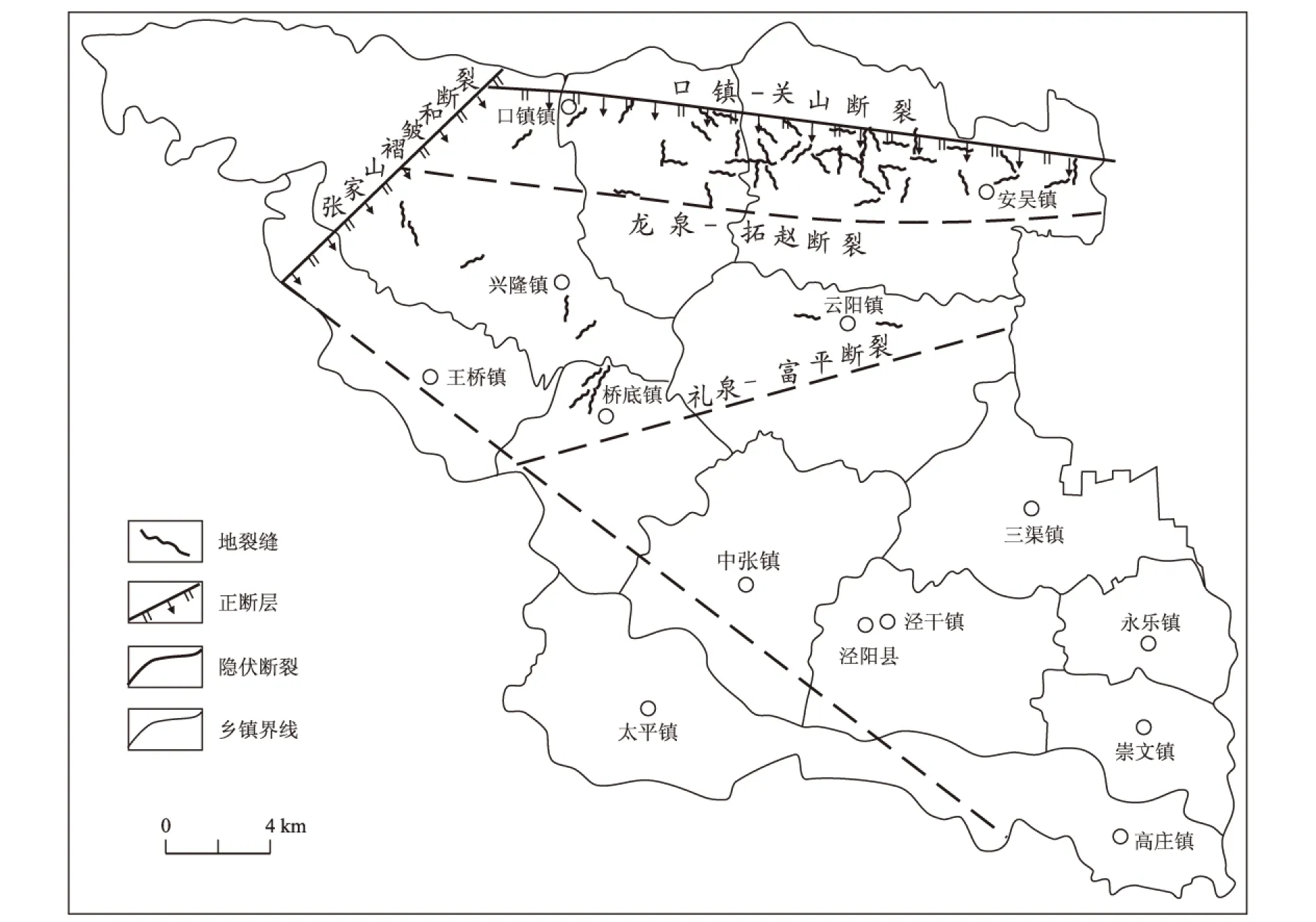

泾阳县位于关中平原腹地泾河下游,渭北中部,区内总体地势为西北高,东南低,呈现由西北向东南阶梯状倾斜的地貌特征。该县面积792 km2,有地质灾害点93处,地质灾害隐患点60处,其中地裂缝55处,占总数的59.1%。值得注意的是,沿王桥镇-桥底镇以北的北部地区,地裂缝最为发育,有52处(图1)。目前,地裂缝已导致68户村民481间房屋64.73 hm2耕地受损。地裂缝灾害已威胁该县北部地区人民生命和财产安全并阻碍经济发展。在地质构造作用下,该危害有增强趋势。

图1 泾阳县地裂缝灾害分布图

1 区域地质环境

1.1地形地貌

北部地区地貌主要分为基岩山区、山前洪积扇、黄土台塬、冲洪积平原及河流阶地5种地貌单元[1]。而地裂缝主要分布在山前冲洪积扇区。

1.2气象

该县多年平均降水量481.9 mm,降水在空间变化上为自东南向西北逐渐减少[1]。地裂缝灾害的发生与灾害性天气暴雨密切相关,兴隆-口镇-安吴一带为暴雨中心。

1.3地层岩性

区内地层区划属陕甘宁盆地边缘分区和汾渭分区,前第四系主要出露于北部基岩山区,地层主要为古生界寒武-奥陶系(∈-O)、下二叠系(P1);第四系地层分布广泛,自下更新统至全新统有冲积、冲洪积、洪积、冲湖积、风积等多种成因。

1.4地质构造与地震

该县位于鄂尔多斯台塬褶皱带与渭河地堑的接触部位,而前者为张家山断裂和口镇-关山断裂以北地区,后者为县内除北部基岩山区外,广大的平原区。北部地区的断裂有口镇-关山断裂、张家山褶皱与断裂、龙泉-拓赵断裂、礼泉-富平断裂[1-2]。

该县北部基岩山区地壳稳定性较强,构造运动相对较弱,近期以缓慢上升为主,新构造运动不活跃;河谷各级之间高差不大,第四纪以来以垂直升降为主而强度不大,且有多次强弱间歇的地壳运动。而黄土台塬和冲洪积平原处于渭河地堑之内,相对沉降活动较强,新生代以来具有较明显的构造运动。其表现主要有近东西向的局部隆起、断裂带的强烈形变、第四系沉降厚度的变化、地表裂隙、水系的反常流向,以及温泉的出露等。

县内地震活动总体上不强,历史上发生的破坏性地震较少,而且震级低,近期地震活动强度不高。在1990~2004年,根据仪器测定:咸阳地区有22次地震,震级1.4~4.8,以1998年泾阳永乐店4.8级地震为最大。区内基本地震烈度为Ⅶ度。

1.5岩土体基本特征

区内有岩体和土体两大类。按岩土体类型和工程地质特征的差异可分为厚层状坚硬碳酸盐岩类,层状次坚硬-次软质碎屑岩类,砂砾石、砂土类,粘性土类,黄土类5个工程地质岩组[1]。

2 地裂缝分布特征

2.1发育特征

(1) 规模特征

区内发育的地裂缝长短不一,单条最长者为1 500 m,短者为50 m,以小型为主[1]。宽度一般在0.04~1.5 m之间。贯穿深度不一,浅者0.2~0.5 m,较深的2~6 m,更多的是深不见底[3-4]。1999年7月发生在安吴镇沙沟村地裂缝,目前单条长度1 500 m,为本区最长者,宽度达0.3~0.6 m,可见深度4 m左右。另外,少数地裂缝伴随有塌陷坑出现。如沙沟村地裂缝的东侧,在下大暴雨时出现深约2 m、宽0.6 m的塌陷坑,把小牛犊掉了进去。同时,四锣沟地裂缝(在2000年4月浇地时出现)因浇地在耕地中出现大小不一串珠状的塌陷坑,呈长条形。小坑长25~45 cm,宽15~25 cm,深10~20 cm;大坑长2 m,宽1.5 m,深3~5 m,浇地时有把人掉进去的现象。

(2) 平面形态特征

一种是单条出现,平面上呈直线形、锯齿状和弯曲形延伸,这种情况,在区内居多;另一种呈带状,一条主干裂缝和数条伴生地裂缝组成地裂带,如1999年出现的沙沟村1组地裂缝,在其中部两侧就伴随有小的裂缝产生;再者为首部相接而尾部延伸方向不同的直线形雁列式,如2015年6月13日口镇村3组出现的由西向东平行的地裂缝(走向依次为280°、300°、320°);还有串珠状塌陷坑等。

(3) 剖面形态特征

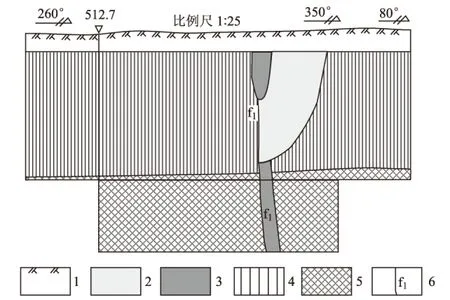

剖面上呈平面状或波状,裂口上宽下窄呈楔形向下延伸。裂面粗糙,呈近直立态,偶见裂面上有下滑擦痕,但一般位移很小,无位移者居多。从沙沟村路家组地裂缝的TC03探槽中(图2),可见以上剖面特征。同时,地裂缝的主缝方向为近东西向,与口镇-关山断裂方向一致,而且地裂缝未引起南北两侧地层有大的位移。探槽底部的古土壤层,北边比南边高2 cm。

1.耕植土;2.素填土;3.黄土状粉土;4.黄土;5.古土壤;6.地裂缝。f1.构造地裂缝,出露于探槽侧壁及底部,宽度19~125 cm不等,产状:352°∠85°,裂缝两壁见水冲刷痕迹图2 探槽TC03工程地质展示图

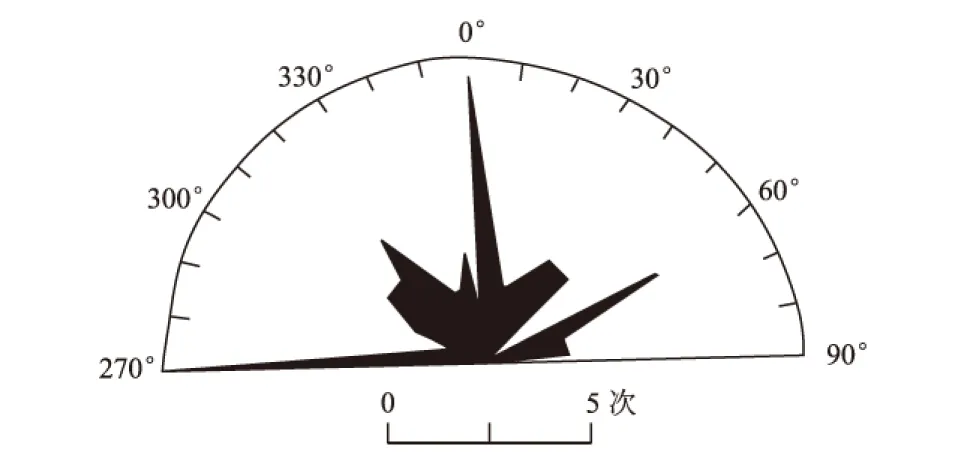

(4) 走向和发育程度

据地质详查野外调查资料显示,区内地裂缝的走向以近EW向居多,还有SN、NE-SW、和NW-ES向[2]。走向在NE0°~49°、NW0°~NW60°的地裂缝,发育程度好;走向为NE60°~89°、NW60°~89°的地裂缝,发育程度较好;走向为NE50°~59°的地裂缝,发育程度差(图3)。

2.2分布特征

(1) 随时间的递增性[4]

区内地裂缝集中发生在20世纪80~90年代和21世纪初期。据调查,自1983年4月后,泾阳县Ⅲ度左右的小地震不断,且最多一次为日震9次月震44次。同时,区内出现了较多的地震地裂缝。其中80年代产生29处(38条)地裂缝,90年代产生20处(42条)地裂缝。但震后几年内没有地裂缝出现,直到2000年,该地区地裂缝明显增多。从2000年后,新增地裂缝26处(50条)。可以说,本区地裂缝分为80年代、90年代和21世纪初期3期,无论从数量上或规模上均随时间呈明显递增关系,其危害日趋严重。

(2) 地域的扩展性

关于全球LNG市场的几个问题——费氏(FGE)第17届亚太天然气/LNG研讨会参会思考王新哲,赵堂玉,单卫国 3 48

地裂缝的分布范围由北向南呈逐扩大趋势。20世纪50~70年代,地裂缝只在口镇和安吴镇零星分布。据泾阳县2002年区划报告,共有4处(4条)。80年代后,云阳镇和兴隆镇开始有地裂缝出现。到2000年,桥底镇也有地裂缝出现。此后,在三渠镇、泾阳县城附近有较短的地裂缝产生。表现在地貌单元上为:从北部冲洪积扇区向南部的黄土台塬和冲积平原扩展。

(3) 方向性、群集性

方向性:区内地裂缝主要发育走向为NE0°~19°、NE20°~49°、NE60°~85°、NW1°~29°、NW30°~59°、NW60°~89°。发育程度由大到小依次为:NW60°~89°、NW30°~59°、NE60°~85°、NE20°~49°、NE0°~19°、NW1°~29°。地裂缝走向分布玫瑰花图如图3。

图3 泾阳县地裂缝走向玫瑰花图

群集性:地裂缝发育集中,有群集群发的特点,以口镇和安吴镇为中心的群集地裂缝,在2002年时,地裂缝群24处,共计111条。

(4) 反复出现与持续活动

区内较多地裂缝常在原来发生的地方重复出现,并有延伸现象。如沙沟村1组地裂缝分别于1976年、1996年、1999年3次重复出现;四锣沟村周北组地裂缝也在1988年、1996年、2000年3次重复出现。在每年的春秋两季,只要浇地,裂缝填埋处会下陷,形成塌陷坑。同时,山庄村西北1、2、3、4、5、6组,在地里的地裂缝也在1988年和1999~2000年两次出现,并在春秋两季浇地时裂缝开裂,水体全部下渗;山庄村东北1、2、3组,地里的地裂缝也有以上现象;罗圈岩村中梁组地裂缝在2011年11月出现,使得村子后排4户村民房屋开裂,村子后面街道路面有细裂纹;2014年11月又在村子前排出现裂缝,6户村民房屋有裂缝和开裂现象,村子前面街道路面向南滑移。

3 地裂缝形成条件

3.1土体结构是地裂缝发生的基础条件

第四系黄土在区内分布最为广泛,中上更新统黄土成岩性差,土质疏松,为支架——大孔结构和镶嵌——微孔结构,含砂量高,成分以粉砂质为主,富集了可溶盐类物质,垂直节理发育,孔隙比大,遇水体积膨胀,易崩解,湿陷性强,为地裂缝的形成提供物质基础。分布于河漫滩、一级阶地和冲积平原区的砂砾卵石层、粉质粘土、含砾粉细砂、粉土,具有大孔隙,易渗水,为地裂缝的形成提供了通道。

3.2地裂缝产生受地质构造的影响

(1) 区域应力场变化使黄土构造节理开启

该县位于鄂尔多斯台塬褶皱带与渭河地堑的接触部位。早第三纪以来,受喜马拉雅运动的影响,渭河地堑内中生代隆起构造破裂解体。由于控制盆地带南缘边界断裂的强烈活动, 导致了盆地带内部和另一侧的断裂活动,表现出以北东东-南西西挤压应力作用的构造应力场特征[7]。有资料表明: 渭河盆地主要活动断裂的运动方式,在2001~2004年表现为左旋张性运动, 其后成反向运动,即为右旋压性运动。这个结果与泾阳-渭南断裂和扶凤-三原断裂活动性质是吻合的, 表明渭河盆地相关构造有应力集中和应变积累的迹象。渭河盆地从早第三纪至第四纪在不断裂陷与扩张,是一个十分活动的构造单元。虽鄂尔多斯盆地是个相对稳定的构造单元,但它随周围应力场的变化也有变化。泾阳北部地区黄土构造节理以紧密闭合状态,隐伏于黄土之中,随着区域应力场的变化,使隐伏闭合的黄土构造节理开启张口成缝,为地裂缝的发生创造了良好的构造条件。

(2) 断层活动是地裂缝发育的主要原因

从区域而言,渭河盆地地带北缘由多条近于平行的北东向断层组成,断层多倾向盆内,规模不大。口镇-关山断裂是北缘断裂带中部的一条近EW向断裂。据田勤俭、申旭辉等研究中表明,口镇-关山断裂在S1古土壤沉积之前曾有强烈活动,S1古土壤沉积期间及以后,活动性明显减弱。另外,1976年唐山地震后,口镇-关山断裂、龙泉-拓赵断裂和富平-扶风断裂活动频繁,使断裂附近应力相对集中。应力的集中和增强又促使活断层蠕滑,并在靠近断层一侧形成蠕滑型地裂缝。同时牵动了上覆黄土地层,使其中隐伏闭合的黄土构造节理开启成缝,这就是地裂缝沿断裂带相对密集成带的原因。据泾阳地震台1986~2005年口镇-关山断层定点形变观测资料显示:1986~1994年以及1999~2005年断裂活动比较强烈,而在该阶段地裂缝出现也相对集中。据详查野外调查,3个断裂附近目前共发育地裂缝灾害31处。

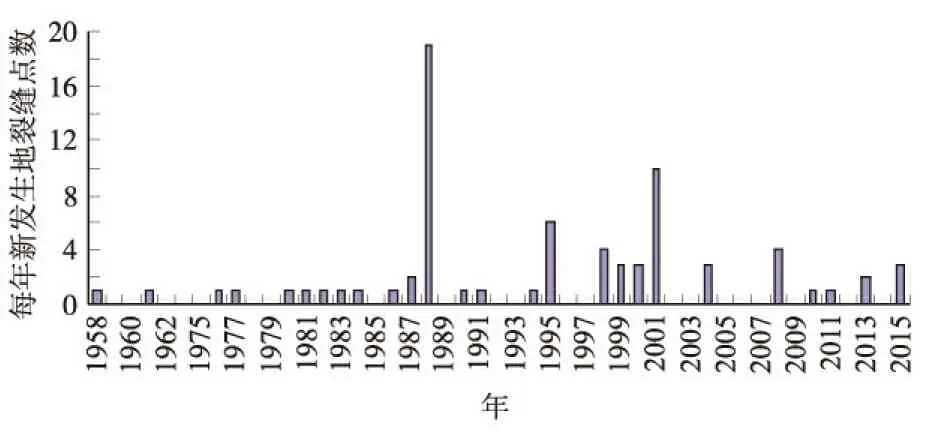

3.3地震形成地裂缝并加剧了地裂缝的发育

本县属华北地震区汾渭地堑系地震带,地震活动强度大、频率高,现代地震活跃。地裂缝发生时间与小震活动基本同步(也有滞后现象),呈现出比较明显的周期性。将该县1958年以来确认发生的74次地裂事件综合于图4中,发现57 a来共有9次地裂缝集中发生期,分别在l976、1987、1988、1995、1998、1999、2000、2001、2008各年。同时,将该县1958年以来小地震活动作统计,发现小震活动也存在阶段性起伏,其高潮分别在1971、1976、1982、1983、1984、1987、1995各年,与该县地裂缝活动高潮期基本同步。地震与地裂缝相伴而生者并不少见。1983年4月27日和10月25日泾阳发生两次小震群,震后在同年10月至12月安吴镇岳家村出现一走向NW45°、长400 m的张扭性地裂缝,左旋走滑 2 cm。1998年1月5日,永乐店发生4.8级地震,烈度6度,伴随着地震,地裂缝频繁发生,且沿构造断裂带延展方向呈带状分布。具有明显的方向性、成带性和区域性,多具有明显的定向水平错位,显张扭性,延展长度多在100~1 000 m之间,连通性好。如山庄村东南和西北组产生了9处地裂缝,薛家村有6处地裂缝出现。以上表明,该区地裂缝与小震常相伴而生,两者密切相关。与此同时,地震使得原有地裂缝变宽或变长。

图4泾阳县北部地区地裂缝直方图

3.4降水、灌溉入渗使地裂缝显露于地表[4]

区内降雨多集中在7~9月,暴雨来势猛,雨量大,雨水来不及渗入地下,于是形成了冲蚀力很强的地表径流。第四系全新统洪积层及上更新统风积黄土在山前直接与基岩接触,强降雨时,雨水通过基岩与黄土的接触面或黄土中的节理、动物洞穴、植物根孔等入渗并沿节理延伸方向产生冲刷侵蚀,最终形成地裂缝。在口镇,基岩山地与第四系黄土的接触带,发现大量的黄土陷穴、暗穴,它们极易汇集雨水,并成为下渗侵蚀的通道。详查野外调查表明,一些地裂缝是在强降雨时,自基岩山前开始出现,然后随水流下泻,迅速向南(东南或西南)延伸穿过农田和村庄,并在较高的黄土陡坎、冲沟壁或当地居民的窑洞中涌出。洪流在裂开的缝内翻滚汹涌,使裂缝不断加宽加深。降水和地表水的入渗、冲刷、潜蚀加速了地裂缝在浅部地表的显现。

区内的灌溉多集中在春秋两季。随着经济的发展,灌溉成为长期的事情。只要气候干旱,村民就进行灌溉。而且灌溉放水时间较长,少为半个月,多则40 d左右。因黄土、砂砾石土本身为大孔隙,深部开启缝向上分散位移被吸收,从而消失未能传至地表。当长时间水渗入地下后,带走盐类物质和大量粘土,并顺开启的黄土构造节理缝流失,使节理两壁扩宽并向上延至地表成为地裂缝。如四锣沟村周北组地裂缝、口镇村3组地裂缝、山底河村6组和8组地裂缝、桥底村6~8组地裂缝、山庄村西北1~7组地裂缝、山庄村东北1~3组地裂缝。

4 结论

(1) 泾阳县北部地区有5种地貌类型,出露从古生界、下二叠系到第四系的地层,构造复杂,岩土体类型较简单。

(2) 泾阳县地裂缝55处,以小型为主,在平面上呈直线形、锯齿状、弯曲形和雁列式延伸。地裂缝的走向以近EW向居多,其中走向在NE0°~49°、NW0°~NW60°的地裂缝,发育程度好。地裂缝发育集中,有群集群发的特点,以口镇和安吴镇为中心的群集地裂缝。

(3) 地裂缝的形成土层结构是基础条件,并受地质构造的影响。另外,地震可以产生地裂缝。同时,在降水、灌溉入渗作用下使其形成并显露于地表。

[1]张秦华,张敏,王友林,等.陕西省泾阳县地质灾害详细调查报告[R].西安:陕西省地质调查中心,2015.

[2]冉广庆,何宝林,岳少明,等.陕西省泾阳县地质灾害调查与区划报告[R].西安:陕西省煤田地质局,2002.

[3]岳明,冉广庆.泾阳北部地裂缝发育特征及防治[J].中国煤田地质,2004,16(4):1-3.

[4]赵文强,刘金峰,王景明.石家庄邢台地区地裂缝形成条件分析[J]. 河北地质学院学报,1995,18(2):1-6.

[5]李世雄,李守定,郜洪强.河北平原地裂缝分布特征及成因机制研究[J]. 工程地质学报,2006,14(2):1-4.

[6]张朝锋.渭河地堑的形成演化及其动力学机制[D].西安:西北大学,2011.

[7]易明初.渭河地堑盆地新构造运动及其基本特征[J].中国地质科学院院报,1993,第27、28号:1-15.

[8]王西强.泾阳地区地裂缝成因机理研究[D].西安:长安大学,2008.

THE DISTRIBUTION CHARACTERS AND FORMING CONDITIONS OF GROUND FISSURE DISASTER OF NORTHERN REGION IN JINGYANG COUNTY

ZHANG Qin-hua

(Geological survey of Shaanxi Province,Xi’an710068,China)

Northern region is the ground fissure disaster development in Jing Yang County. Ground fissures are mainly distributed the piedmont diluvial area and developt in the holocene stratum。 Planar shape has linear model, en echelon, zigzag and bending shape, direction and cluster in distribution. From north to south has wide trend in the range. Based on the description of the geological environment in the area, it summarizes the development characteristics and distribution characteristics of the ground fissures, it analyzes the forming conditions of the ground fissures in this paper. The main influence factors have the soil structure, geological structure, earthquake, rainfall and irrigation infiltration.

Jing Yang County;ground fissure;distribution;developmental characteristics, distribution characteristics; formation conditions

1006-4362(2016)03-0030-05

2016-05-10改回日期:2016-06-15

《陕西省地质调查院关于下达2015地质灾害详细调查任务的通知》(陕地调院函[2015]17号)

TU478

A

张秦华(1979-),女,汉族,陕西岐山人,硕士,2006年毕业于西安科技大学,高级工程师,主要从事水工环方面的工作。

E-mail: 251697545@qq.com