作战计划生成中的理论与技术问题:一种综合视角

2016-11-02黄红兵李贤玉王学宁张桂元

黄红兵 李贤玉 王学宁 张桂元

1.火箭军装备研究院北京100094

作战计划在军事行动中处于核心位置,是指挥决策最重要的内容,是作战行动的基本依据,常常决定着军事行动的成败.同时,指挥控制的主要任务也是围绕作战计划的生成、执行、监控、调整等一系列活动展开.正因为作战计划的特殊地位,作战计划生成可能是军事领域研究得最多的问题之一,涉及其过程、任务、方法等研究的文献浩如烟海,其中的理论与技术问题也层出不穷、不一而足.或许也正因如此,对这一问题的把握常常难以兼顾深度和广度,很容易就事论事,难以在一个更广阔的背景下考虑问题,或者泛泛而谈,不能在一个更深的层次上揭示问题的内在结构.

兼顾作战计划生成问题的广度和深度,本文以一种综合的视角考察其中涉及的诸多理论与技术问题.首先,就其内容看,作战计划是客观军事规律与主观作战目标的综合体.一个科学可行的作战计划,必定是立足于客观军事规律,利用现有军事资源,一步一步导向所期望的战略、战术目标,脱离客观规律的作战计划只能是空中楼阁.所以,作战计划生成的前提是把握作战系统的基本规律.但是作战系统是一种非常典型的复杂系统[1−4],从古到今其基本规律只有少数军事家能参透,并且随着战争形态的演变,作战系统的内部结构和活动规律都有着很大的变化,越来越复杂,形成了巨大的作战体系.基于这些考虑,对这些客观规律问题的探究,在一定程度上也应纳入作战计划生成的研究视野中,并且运用到作战计划生成过程和评估过程之中.其次,就其过程看,作战计划生成交织着各个指挥层次、各种作战要素的计划生成过程,是一个综合协作过程.协调这些过程,并保证这些计划的一致性和完备性,是作战计划生成研究首先要解决的问题.同时为应对快速变化的战场态势,保证作战计划生成的快捷性,自动化、智能化的生成技术必不可少.最后,就其结果看,作战计划生成的产品,能不能指导或驱使作战单位达成作战目标,能不能应对多种不同的挑战,能不能适应各种不确定性,满不满足相应的约束,等等,都需要进行综合评估.这就需要有相应的评价指标、评估模型和评估方法来提供支撑,而这又是建立在对作战系统内部结构和活动规律认识的基础上的.

1 作战计划生成综观

抽象地看,作战计划生成是将指导性的作战目标映射到具体的兵力部署、资源分配、作战行动等一系列计划的过程,是一个复杂的精化过程,其中存在一个复杂的概念结构,并涉及大量的相关理论和技术.

1.1 相关重要概念及它们之间的关系

作战计划生成涉及的概念结构,定义了计划生成过程中用到的概念要素以及它们之间的相互关系,为把握作战计划生成的复杂性提供了思维工具;同时,通过它们规定了计划生成的任务、过程和方法等,为作战计划生成提供了基本遵循.

作战计划生成涉及的概念结构通常存在于一些军事出版物和作战条令中,例如美军的《联合出版物5–0:联合作战计划》(Joint Publication 5–0:Joint Operation Planning)[5].其中,一些重要概念包括:目标状态(End states)、目的(Objectives)、效果(Effects)、任务(Tasks)、使命任务(Mission)、行动过程(Course of Action,COA),等等,这些概念的含义如表1所示.

表1 作战计划生成涉及的一些重要概念的含义

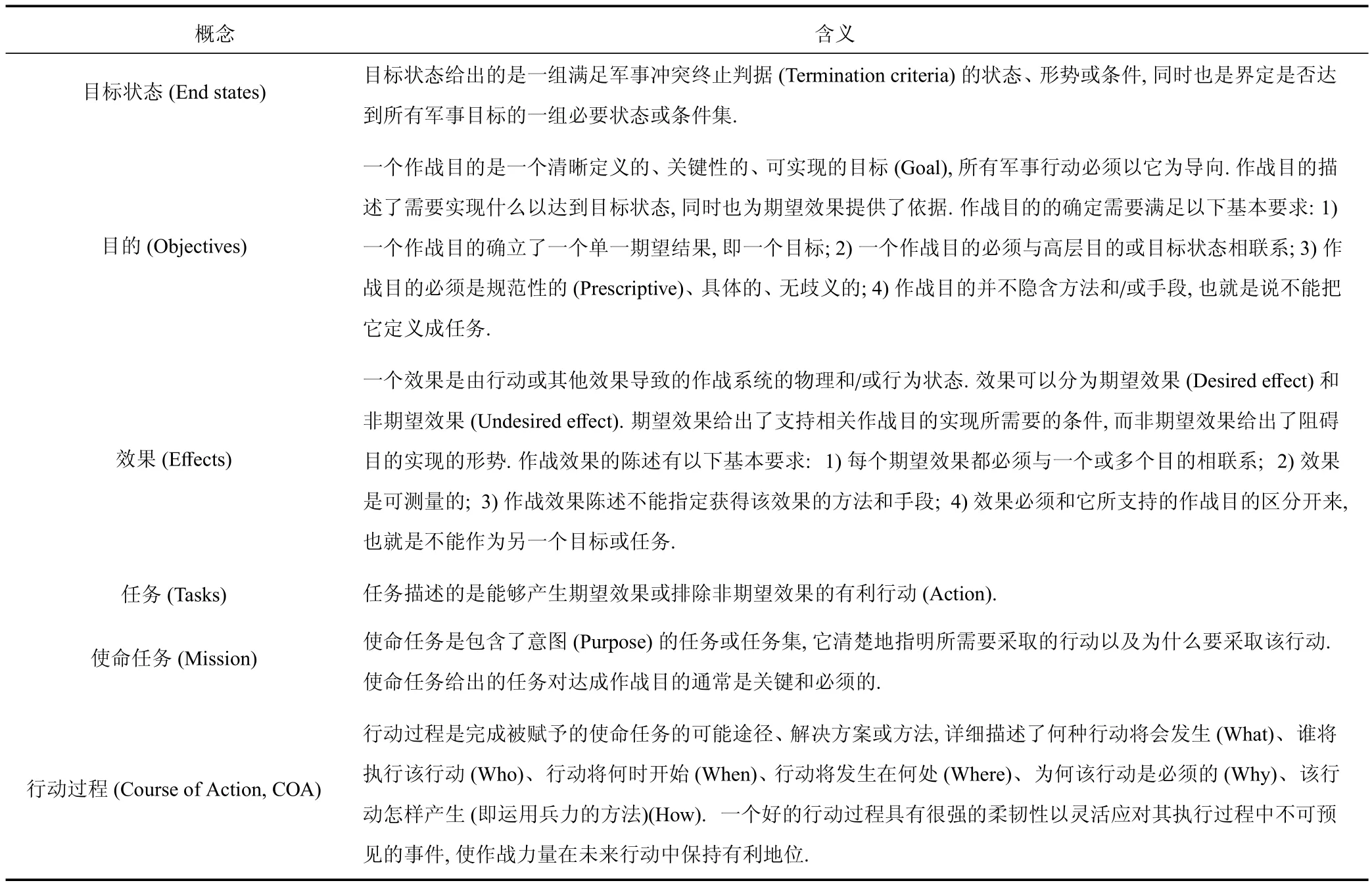

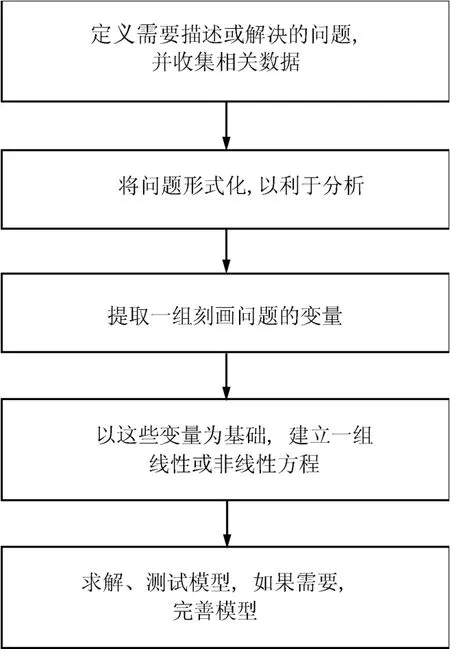

图1 概念内涵揭示的“界定”链和“支撑”链

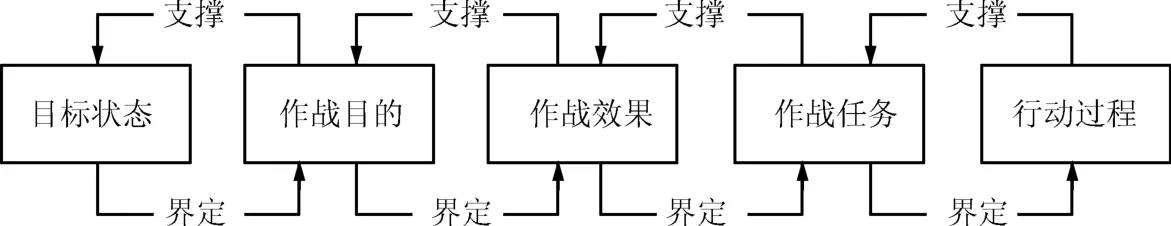

从这些概念的含义看,目标状态、目的、效果、任务和行动过程之间存在两条因果链,一条“界定(Guide)”链,一条 “支撑(Support)”链,如图1所示.同时,这些概念要素还存在于不同的指挥层次,也具有界定、支撑关系.图2给出的是国家战略、军事战略、战役和战术层次各概念要素之间的支撑关系.

图2 各指挥层次概念要素之间的支撑关系

1.2 相关过程及其涉及的知识

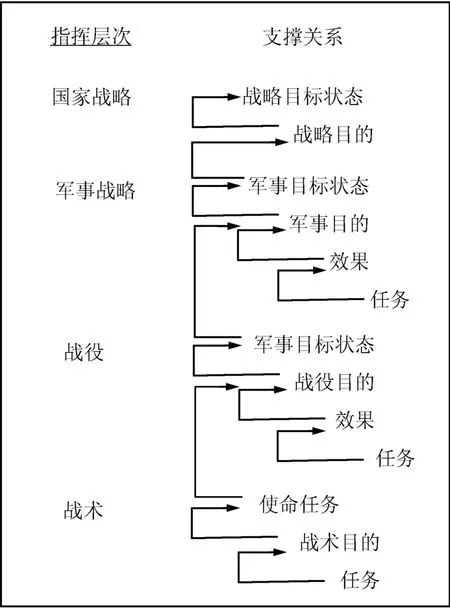

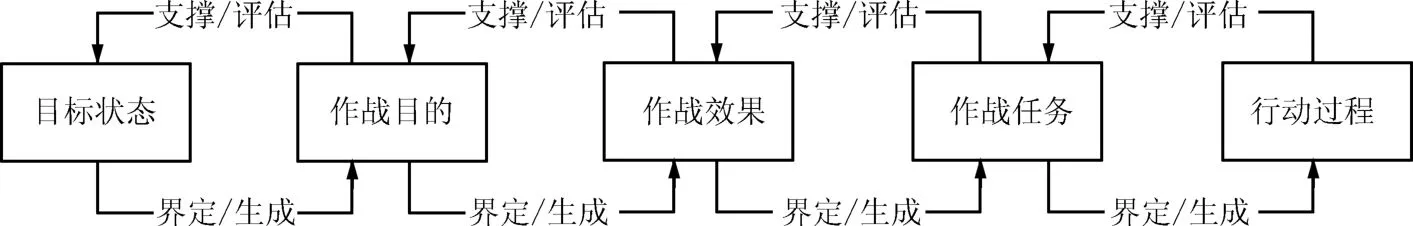

从作战计划生成的过程角度看,上述概念要素之间的界定、支撑关系,可以转化为计划生成要素之间的生成、评估关系,形成计划生成过程中的生成链和评估链(如图3所示),也就是说,概念要素之间的界定关系在计划生成过程中是生成过程的指导,界定关系两边的元素在生成过程中分别是生成过程的“输入”和“输出”;要素之间的支撑关系在计划生成过程中需要进行评估,评定它们之间的支撑程度,判断支撑链最终能否引导战略目标的实现.

图3的生成链和评估链,实质上是将目标状态到各种作战计划的因果链进行了分解,这一相互迭代的生成过程和评估过程在实际军事实践中非常复杂,需要一定的理论、技术和工具做支撑才能实现这一过程.图4给出的是作战计划生成过程涉及的基本知识框架.

图3 作战计划生成过程中的生成链和评估链

图4 作战计划生成过程涉及的基本知识框架

其中,以态势和可用资源为核心的事实约束,以及以目标状态和作战目的为中心的目的约束,是作战计划生成的初始条件,也构成了计划生成和评估过程的事实和目的约束.另外,以作战条令和战略战术为重心的规范约束,构成了计划生成和评估过程的约束条件的第3级.

军事规律在作战计划生成过程所涉及的知识中处于基础和核心位置,它不仅是作战条令和战略战术的基础,也是作战计划生成和评估技术的基础,只有建立在对军事规律正确认知上的条令条例、战略战术、技术与工具,才能保证计划生成与评估过程的正确性.特别地,作战系统基本规律是客观军事规律的重要组成,是作战计划生成的基本遵循,是评估有效性的根本保证.

作战计划生成和评估的技术与工具,集中体现了对各种军事规律的认知水平,同时也体现了理论与技术的发展水平.建立在相关理论与技术基础上的自动化、智能化的技术和工具,是作战计划生成正确性和快捷性的保障.

综上,作战计划生成过程涉及的知识,可以概括为“一大基础、两类技术、三种约束”.“一大基础”即客观军事规律,“两类技术”即计划生成技术和计划评估技术,“三种约束”即事实约束、目的约束和规范约束.相对来说,军事实践中的“三种约束”比较特殊一些,这里主要考察:作战系统规律探寻中的理论与方法、作战计划生成的技术与方法、作战计划评估中的理论与技术.

2 作战系统规律探寻的理论与方法问题

信息化条件下的作战系统或作战体系,包含了相互对抗的人员装备、组织结构、指挥控制、行动过程等静态与动态的要素和因素,其对抗的领域既包括陆、海、空、天、电等物理域,也包括铰链作战体系的信息域,还包括涉及文化心理的认知域和关系人际互动的社会域.所以,国内外的学者都一致认为现代作战系统是一类复杂巨系统[1−4],其规律很难通过寻常的途径来把握,对其规律探寻的方法也随着理论与技术的发展而发展.

2.1 以模型为中心的理论与方法

以模型为中心的理论与方法,希望基于相似性原理建立起系统的结构、功能或行为模型,通过模型来探寻作战系统的规律.由于基于的理论和关注的焦点不同,形成了各有侧重而相互交织的建模方法,产生了不同形态的模型.

2.1.1 聚焦于解析的模型

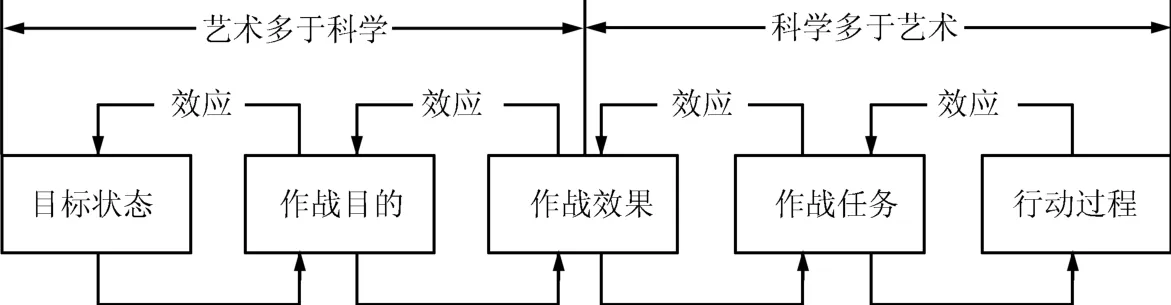

以解析模型为中心的理论与方法,主要以传统的运筹学、对策论等为代表,遵从传统的科学范式,将作战系统中的一些规律表达为数学解析模型.这些解析模型的建立通常以图5的框架进行[6].

图5 解析模型建立的框架

对于复杂的战争系统来说,一般只有极宏观的问题或很微观的问题,才能通过上述方法建立起有效的解析模型,比如战略博弈规律的博弈论模型、战损规律的兰切斯特方程,等等,而对于一些更复杂的、需要联系宏观和微观视角的问题,通常无能为力.但是解析模型以其严格的数学形式,常常成为其他建模方法想要达到的最终目标,并且即使不能建立起问题的最终解析模型,这些方法也常常是以一些解析模型为基础来研究问题的.另外,解析模型也是系统多分辨率模型的重要组成.

2.1.2 聚焦于个体的模型

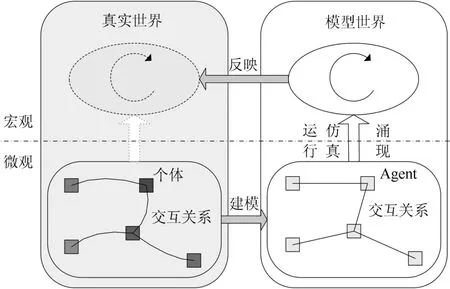

以个体模型为中心的理论与方法,主要以复杂适应系统理论(Complex Adaptive System,CAS)[7]和基于Agent建模与仿真的方法(Agent-based Modeling and Simulation,ABMS)[8]为代表.这一方法将作战系统看成是由自主性、反应性、能动性和社会性的个体构成的系统,通过建立个体及个体间交互的模型来研究系统的规律,是一种自底向上的研究方法[9−10],其基本思想如图6所示.

图6 基于CAS和ABMS以个体模型为中心的理论与方法

以个体模型为中心的理论与方法最主要的特点是,通过对微观层面的个体特征和行为建模来研究系统宏观行为.基于CAS和ABMS,建立的个体模型是主动的、“活的”实体(Agent),更能相对准确地刻画作战系统的基本组成和系统演化的内部动因,更有效地反映了人们对作战系统复杂性根源的认识,即在个体之间主动交往、相互作用的过程中形成和产生的;并且,这一方法通过主体和环境的相互作用,使个体的变化成为整个系统变化的基础,把宏观和微观有机地联系起来,统一地加以考察[9].

但是,这一方法对于作战系统宏观行为的刻画通常是现象呈现,如果不做进一步的分析,对于其中规律性的东西也很难把握,因此,常常要与其他分析方法结合起来,例如数据耕种(或耕耘)(Data farming)[11−12]、大数据[13].

2.1.3 聚焦于联系的模型

聚焦于联系的模型关注的是作战系统中的某些联系,通过刻画这些联系完成相应问题的建模.通常,这些联系都是以网络来表达,并利用诸多现有的以网络模型为中心的理论与方法来研究军事系统.这些理论和方法包括:复杂网络(Complex network)[14−16]、超网络(Supernetworks)[17−19]、概率网络(Probabilistic network),等等.

1)复杂网络

复杂网络研究以随机图、“小世界”网络、“无标度”网络、统计学、统计物理、系统动力学等为理论工具,研究现实世界中由相互联系实体形成的网络的统计特征、分布规律、动力学行为等宏观特性,取得了丰富的成果[14−16].作战系统(或体系)是由众多实体组成的,但其整体的行为和效果往往决定于实体之间复杂的相互作用关系.将作战系统看成是由复杂相互联系的结点构成的系统,用复杂网络描述这些结点和结点关系,就形成了作战系统的复杂网络模型[20].基于构建的作战系统复杂网络模型,利用复杂网络研究中产生的理论与方法,可以分析[21−22]:a)作战体系的主要特性、生成机制与节点互联规律;b)指控网络的拓扑特性与行为机理;c)指控、传感、作战、通信节点在体系网络中的影响机制;d)作战体系关键点、脆弱性以及级联反应,等等.

复杂网络既刻画了系统中的个体,又刻画了个体之间的复杂相互关系导致的系统整体涌现性的行为,非常适合于对一些复杂系统进行建模.但是一般复杂网络的结点和边都是同质的,而实际系统中多为综合网络,例如作战系统包含了物理域的交战网、信息域中的信息网、认知域中的指控网和社会域中的社会网等不同属性的网络,因而无法完全刻画现实网络特征[19].于是“超网络”应运而兴.

2)超网络

“超网络”就是用来指称“高于而又超于现存网络”,“高于而又超于”就是“网络嵌套网络”(networks of networks),且存在虚拟的节点、边和流等的网络[17].广义上,超网络可以看作一类复杂网络,其研究的目的和内容也和复杂网络研究类似,主要是进行网络的统计学特性研究、鲁棒性分析与度量,等等;同时,其研究方法也继承了复杂网络研究,不过为解决一般复杂网络无法解决的问题,也发展了一些新方法,如变分不等式、超图[19].

将超网络应用于作战系统研究,主要基于这样的认识:超网络的多层、多级、流量多维、多属性或多准则等特性,与作战系统中存在的网络具有更大的相似性[23−25].因而,超网络在近几年的作战系统研究中受到很大重视,例如,文献[23]以超网络、超图理论为指导,建立了基于结构层和属性层相统一的作战体系超网络模型;文献[24]基于超图建立了网络中心化C4ISR系统结构的超网络模型;文献[25]则区分了物理域、信息域和认知域中不同作战要素,建立了交战网、信息网和指控网三层复杂网络构成的体系作战超网络模型.

复杂网络和超网络关注的问题相对宏观一些,所以模型相对“粗犷”一些,网络结点之间联系的随机性常常局限于以下情况:a)定值;b)满足一定的分布;c)遵循特定的规律,难以描述更“精细”的问题.

3)概率网络

在军事领域的应用中,概率网络关注的问题相对更微观,模型更“精细”,网络结点之间的概率关系没有太多限制.由于概率网络理论和方法比复杂网络和超网络产生发展得要早,在作战系统研究中很早就有应用,这些概率网络包括:Petri网(Petri net)[26−29]、贝叶斯网(Bayesian net)[30−33]、影响网(Influenc net)[34−37]、影响图(Influenc diagram)[38−40],等等.

Petri网是一种具有直观的图形表达和严密的数学基础的建模工具,通常用于描述具有分布、并发、异步特征的离散事件动态系统[26−27],它以研究系统的组织结构和动态行为为目标,着眼于系统中可能发生的各种状态变化以及变化之间的关系.作战系统也有分布、并发、异步等特征,在需要描述系统的组织结构和动态行为、关注系统的状态变化的研究中,Petri网是一个很好的建模工具,所以常常被引入这些研究[28−29].随着研究的深入,Petri网发展出了许多不同形态的Petri网,用于刻画系统的不同特征,如着色Petri网、时间Petri网、随机Petri网、对象Petri网等,这也为作战系统的建模与分析带来便利.

贝叶斯网描述的是随机变量之间的关系,它以网络图的形式直观揭示问题的结构,又以概率论的原则对这一结构加以利用.构造贝叶斯网的主要目的是进行概率推理,它将复杂的联合概率分布分解成一系列相对简单的模块,大大降低了知识获取的难度和概率推理的复杂度[30].作战系统中,许多因素或现象之间存在各种相关关系,特别是一些因果关系,例如作战行动与作战效果之间的因果关系,并且这些关系并不是确定的,存在一定的概然性,这些都与贝叶斯网天然契合.因此,许多研究就是以贝叶斯网为建模工具,对作战系统加以分析[31−33].贝叶斯网具有很强的一般性,许多经典的概率模型和不确定推理模型都是它的特例,例如朴素贝叶斯模型、马尔科夫链、隐马尔科夫模型、卡尔曼滤波、粒子滤波等.因此,贝叶斯网为这些模型提供了一个共同的框架,使得在一个领域获得的结果可以推广到其他领域.充分发掘贝叶斯网的能力,对于作战系统分析价值很大.

影响网和影响图都是由贝叶斯网演化而来[34].影响网是贝叶斯网的特殊实例,其条件概率由影响约束来计算,它通过引入因果强度逻辑参数,提高了贝叶斯网的建模和推理能力.影响图是贝叶斯网的扩展,通过引入决策结点和效用结点,提高贝叶斯网络的辅助决策能力.对于军事应用来说,影响网和影响图能够帮助捕捉系统或问题中的影响关系,形成有关影响问题诸要素的整体框架,因而应用也非常广泛[35−37,39−40].影响网和影响图也有许多变型或扩展,例如时间影响网、动态影响图等,可以用于描述更复杂的问题.应用这些研究成果,有利于作战问题的建模与分析.

需要指出的是,不同的概率网络之间有着很强的联系,在一定条件下,通过一定的手段可以相互转化,例如文献[41]给出了着色Petri网与一类时间影响网之间的等价关系,文献[42]将时间影响网转化成了时间片贝叶斯网.

2.1.4 问题讨论

虽然上述各类模型的着力点不同,内在的理论与方法不同,应用的问题也有差别,但是它们并不是割裂、孤立的,在实际研究中可以将它们结合起来,例如文献[43−44]就将基于Agent的方法与复杂网络模型结合,用来研究作战体系.另外,复杂网络模型分析的结果也常常是以解析的方式表达出来;概率网络可以作为智能化Agent的内部推理模型.因此,这些不同形态的模型之间是一种互补、增强的关系,可以用于描述作战系统不同层级和不同方面的特性或问题.

2.2 以过程为中心的理论与方法

以过程为中心的理论和方法可以归纳为两大类,一类是通过深入作战系统具体而微的内部活动过程的细节认识系统,称之为以系统过程为中心的理论与方法;另一类是通过规范、完善和优化观察、实验、数据收集和建模等过程,以过程的改善更好地认识和把握系统规律,称之为以方法过程为中心的理论与方法.

2.2.1 以系统过程为中心

作战系统的复杂性不仅因为其中的实体种类和数量众多、实体之间的关系复杂,更因为处于这些错综关系中的实体之间的互动过程非常复杂,特别是包含了人的因素,系统从牛顿系统变成了默顿系统[45],其中的规律更难把握.因此,在面对一些问题时,具体而微地考察系统的内部活动过程非常必要.

OODA循环可以作为一个包含了人的系统过程的一般框架,但是也正因为太一般化,在实际研究中有时并不能提供更多的工作指导.指挥控制是作战系统中涉及人的因素最多的过程,人们也提出了许多过程模型[46−47],如SHORE模型、Lawson模型、HEAT模型、能力层级模型、网络中心战指挥控制过程模型等,这些模型从不同的角度对指挥控制过程进行了宏观描述,具有一定的启发性.但是这些模型在一定意义上是规范的,即一般是用于指导指挥控制系统建设的,而不是实际的指挥控制过程.

英国人因集成防务技术中心(Human Factors Integration Defence Technology Centre,HFI DTC)以人类工程学理论为基础,给出了分析指挥控制过程的EAST分析方法(Event Analysis of Systemic Teamwork,EAST)和WESTT工具(Workload,Error,Situational Awareness,Time and Teamwork,WESTT)[48−51].该方法整合了诸多人因方法,从多个角度描述和分析C4I活动,帮助认识有关这些复杂系统的Why、Who、When、Where、How、What等问题.但是,这一方法得到的结果更多的是描述性的,并且花费的时间也比较长.

以模型为基础的系统仿真方法,可以对系统过程进行动态推演和分析,长期以来一直是作战系统研究中最重要的方法[9−10].但是面对以人为主导的指挥控制过程问题,常常也束手无策.文献[47]以联合作战指挥控制过程领域知识为基础,应用模糊集和模糊推理方法,对指挥控制过程中涉及的不确定性信息进行了知识表示,以表达指挥控制过程中不确定性的一面.作战系统仿真方法面对的问题一般是涉及过程的,但是方法本身还是以模型为主导的.

一般地,以系统过程为中心的方法也可以看作是一种特殊的以模型为中心的方法,只不过它们聚焦于系统过程,建立的是系统过程模型.

2.2.2 以方法过程为中心

在人类认识世界的方法中,实验、观察、数据收集、分析等过程发挥着重要的作用,方法过程科学与否有时决定着认知的成败.

作战实验[52−55]以模拟仿真、对抗推演、综合研讨等手段,通过改进实验过程、完善分析方法,以期获得对作战问题或作战系统规律更可信的认识.不论作战实验是发现性的(Discovery experiment)、假设检验性的(Hypothesis testing experiment),还是演示验证性的(Demonstration experiment)[52],实验的目标设立、方法选取、想定设计、模型建立、实验执行、数据收集、数据分析等过程,都需要进行科学设计.其中,探索性分析(Exploratory Analysis,EA)[56]得到了很多关注,可以作为一种有效方法应用到作战实验过程[57].

探索性分析方法是兰德公司在战略分析中总结得出的一种系统分析方法,虽然支撑它的是层次化分析建模、模型抽象与聚合、主动元模型、仿真结果数据可视化等关键技术[58],但是它的出发点和落脚点还是通过改善方法过程来获得对系统全面整体的认识,使用了不同于其他方法的分析过程[59−60].探索性分析方法从系统所包含的不确定性因素出发,通过模型抽象和聚合,建立系统层次化变分辨率低分辨率动态模型,调整不同的不确定性因素,通过对结果数据进行可视化交互式分析来观察和比较系统的行为变化,从而全面认识不确定性因素对结果的影响[58].

可以看出,以方法过程为中心的理论与方法,虽然强调了分析过程的重要性,并且通过过程引导来发展其支撑技术,以改进、完善分析方法,但是不可否认的是它们同样需要关键技术(特别是模型)的支撑,如果脱离了关键支撑,过程也就只能是过程.所以,实际研究更关注支撑方法过程的关键技术,例如探索性分析中的元模型[61]、多分辨率模型[62],等等.

2.2.3 问题讨论

以过程为中心的理论和方法与以模型为中心的理论和方法有着深层的联系,以系统过程为中心的方法可以看作是一种特殊的、以系统过程模型为中心的方法,以方法过程为中心的理论与方法常常需要以模型技术为关键支撑.同时,也存在一些以过程为中心的理论与方法,既是以系统过程为中心又是以方法过程为中心,即在观察、分析的客体对象上以系统过程为中心,在方法自身的特征上强调过程的重要性.

2.3 人工智能最新进展的启示

上述探寻系统规律的理论和方法,基本都是基于研究者对系统的深刻理解上的,研究的结果都是人对系统认知的反映.然而,在把握系统性质方面,人工智能有关理论与技术给出了一种完全不同的方法,它们以机器学习为基础,通过有监督或/和无监督的训练,以类似于人的学习过程来把握系统知识.特别地,近几年深度学习技术的深入发展,更是为这方面的研究带来了生机.

今年3月,围棋第一人李世石与AlphaGo之间的围棋人机大战,引发了学界对人工智能在军事领域应用的深入探讨.AlphaGo以深度神经网络和蒙特卡罗树搜索为基础[63],通过减小搜索空间和提高搜索效率,来实现走子选择.AlphaGo引人注目的一点是,算法中用于减小搜索深度的“价值网络(Value networks)”和用于减小搜索宽度的“策略网络(Policy networks)”,其参数值是通过与专业棋手对弈以及无数次的自我对弈学习得到的,而学习的结果就反映了它对棋盘位置价值和走子策略的认知.所以,AlphaGo对围棋知识和赢棋规律的把握,不是逻辑,不是数学公式,也不是算法过程,而是深深隐藏在学习后的卷积神经网络之中.并且,由于围棋的复杂性,不仅考验人的推理能力,也对人的直觉、大局观等有很高的要求,因而隐藏于人工神经网络的围棋知识和赢棋规律并不普通,不能等闲视之.

因此,人工智能最新进展给我们的启示是:建立探索作战规律的人工神经网络,通过模拟对抗和自我对抗,学习作战规律,再将学习所得的、蕴含作战规律的神经网络应用于具体军事问题.当然,作战系统比围棋复杂得多,不仅实体种类繁多,行动规则也多种多样,并且与棋类博弈不同,它是不完全信息条件下的博弈.所以,从作战问题的界定、表达,到神经网络和学习算法的设计,都有很长的路要走.不过,AlphaGo团队最近又将深度学习用于德州扑克[64],为处理不完全信息条件下的博弈问题带来了希望.

总之,人工智能的军事应用方兴未艾,它不仅可以使军事信息系统更加智能化,还有可能更深入地把握作战规律,不过由于存在复杂性鸿沟,前景仍然不明.

3 作战计划生成的方法与技术问题

在实践上,作战计划生成涉及两个层面的问题:1)计划内容的生成构建所涉及的方法和技术问题,包括计划描述、任务规划等;2)计划生成的业务过程涉及的方法和技术问题,包括计划工作任务的分解与协同等.

3.1 计划内容的生成构建所涉及的方法和技术问题

根据第1节所述,作战计划生成过程通过图3的界定/生成链,最终落实在作战任务和行动过程上,所以作战计划的表达主要集中在任务与行动上.并且在实际作战筹划中,从战略目标状态到作战目的,再到作战效果的确定,更多地体现的是指挥员的战略直觉和指挥艺术,虽然其反向的评估过程不乏方法和工具支撑.所以,作战计划的生成主要集中在作战任务分配和行动过程规划上.

3.1.1 作战计划描述

为了更好地支撑自动化、智能化的任务分配和行动规划等工作,作战计划的形式化描述成为必需.

XML及XML Schema具有强大的表达能力,在实际工作中常常用于作战计划形式化描述,如文献[65−66]所做的工作.但是,如果仅仅是XML,还缺乏一些必要的语义信息,即使XML Schema也仅仅能描述概念词汇及数据类型信息,对作战计划领域知识无法很好地刻画.其实,在XML成熟之前,就出现了一些计划描述语言,如KQML(Knowledge Query and Manipulation Language)[67]、PDDL(Planning Do-main Definitio Language)[68]等,这些计划描述语言都包含了领域知识,都是基于计划领域本体的.

将本体(Ontology)概念引入作战计划领域,主要服务于4个目的[69]:知识获取、用户交流、形式化分析、系统操作,如图7所示.具体包括领域建模、计划描述、计划生成、计划分析、计划分发与交互等.作战计划的本体建模及本体技术在作战计划中的应用问题,在文献[70−71]中有较详细的介绍.

图7 计划本体的主要目的

将本体应用于作战计划描述的好处是[70−74]:1)能够表达丰富的语义问题,并且基于这种表达能够对计划中存在的一些约束问题进行自动校验,从而提高计划生成的效率;2)本体表示能够对各种知识、信息模型进行共享和集成,形成统一的联合作战计划表示基础,从而提高指挥信息系统的互操作层次.

作战计划本体的建模研究,国外很早就已经展开(特别是DARPA支助的一些项目)[70],国内最近几年也有一些研究[72−76].本体概念比较抽象,在实际作战计划形式化建模中可能无从着手,文献[77]提出了一种层次化建模方法,即基于SysML(Systems Modeling Language)进行概念层建模,然后利用OWL DL根据概念模型构建本体,并进行概念模型验证,最后基于C-BML进行逻辑层和物理层建模,生成计划描述文档.本体的层次化建模,有利于将作战计划的形式化描述落到实处,也契合于概念互操作层级模型[78].

实际工作中,本体描述语言的表达能力和有关工具,常常决定着本体的应用广度和深度.随着本体描述语言的发展,一些不确定或概率性知识也能够进行表达[79],并且也应用到了作战计划描述中[80].但是,也要看到本体也存在着知识表达的边界,不是所有知识都是能够通过本体来表达并进行有效推理,例如前述AlphaGo所掌握的围棋知识.

3.1.2 作战任务及其分配

虽然在作战计划的生成过程中科学工具的使用日益增加,但不能否认指挥艺术在其中的作用,特别是从目标状态、作战目的到作战效果这几个阶段.从某种意义上讲,作战效果成为作战计划生成链中的关键一环,它将计划过程统一成一个逻辑一致的整体,并且支撑链也可以看成是效应链,即每一阶段都需要确定它对上一阶段的支撑效果,如图8所示.所以,基于效果来进行筹划和决策,已成为一种共识[81−82].由于计划生成过程中的后半部分科学多于艺术,大部分定量的方法和技术都是围绕这半部分而发展出来的.

从效果到任务,以及任务对效果的支持,是作战任务分配要解决的问题.

作战任务分配涉及的最主要的因素是打击目标和火力,而首要问题是确定打击目标.打击目标应位于克劳塞维茨所说的战争“重心(Centre of Gravity,COG)”,文献[32]给出了在作战计划过程中使用贝叶斯网来进行COG分析的方法,以支持严格的、系统化的COA分析.它利用贝叶斯网来描述COG的因果结构,这不仅使首长机关的思考过程更清晰,还能够帮助记录和增强这一思考过程,更重要的一点是能够对COG的脆弱性等问题进行量化分析.

打击目标分配和火力分配是任务分配中最常见也是最主要的两种问题,许多研究就是围绕着它们展开,例如文献[37,83-88]所给出的这些研究.任务分配问题通常都可以转化为一个以打击效果为效用函数的优化问题.而打击目标分配和火力分配的区别也主要在约束条件的不同,前者通常是打击目标多于打击平台,后者则相反.

图8 效果将计划过程统一成一个逻辑一致的整体

所以,优化技术是作战任务分配中最主要的技术.常见的运筹学优化技术,如线性规划、非线性规划、多目标优化等,在任务分配等军事应用中非常广泛,这些优化技术通常都是基于解析模型的.另外,借鉴自然和社会中的某些机制而产生的一些智能化优化算法,如遗传算法、粒子群优化、蚁群优化、模拟退火算法、拍卖算法等,在任务分配中应用的也比较多[84−88].由于这些优化方法通常是基于算法过程的,可以看作是以系统过程模型为中心的方法.

通常,以打击目标分配和/或火力分配为主的任务分配问题,一般不考虑时间协同和行动协同等约束,这主要是为了在能够解决一些问题的条件下简化计算模型.而要考虑这些约束,上述优化方法通常难以解决问题.鉴于联合火力打击方案与打击效果之间存在复杂的因果影响关系,文献[37]在联合火力打击方案优化研究中引入了随机时间影响网络,通过对联合火力打击使命目标达成效果产生的机理分析,建立起火力打击任务到使命目标达成效果之间的随机时间影响网络模型,并基于随机时间影响网络构建支持联合火力打击方案评价的效用函数.

另外,作战任务的确定也涉及标准化和程序化的流程,需要一些过程化的方法提供支撑.文献[89]以组织行为来理解计划问题,在界定相关概念的基础上,提出了任务描述方法、使命分解原则与分解方法,以实现不同分解方法在结果上的同一性.

3.1.3 作战行动规划

作战行动围绕任务展开.作战行动规划基于作战任务与行动过程之间的因果联系,通过对作战行动过程的安排,来遂行作战任务,达到作战效果,实现作战目的.如第1节所述,作战行动规划需要回答What、Who、When、Where、Why、How等问题,即需要以任务为导向,赋予行动以行为主体、必需资源、时间分配和空间安排等.

行动规划在传统人工智能领域有非常丰富的研究[90],涉及经典的和非经典的规划、启发式和控制策略、时间与资源规划、不确定性条件下的规划等问题,使用的方法有状态空间搜索(包括前向搜索、反向搜索、STRIPS算法等)、计划空间搜索(Plan-Space Search)、规划图技术(Planning Graph Techniques)、命题满足技术(Propositional Satisfiabil ity Techniques)、约束满足技术(Constraint Satisfaction Techniques)、层次任务网络(Hierarchical Task Network,HTN)、演绎规划(Deductive Planning)、时间推理技术(Temporal Reasoning Techniques)、时间规划(Temporal Planning)、基于马尔科夫决策过程的规划(Planning Decision Based on Markov Processes)、基于模型检验的规划(Planning Based on Model Checking),等等.这些问题与作战行动规划有些类似,一些方法也在作战计划领域被继承使用,特别是HTN技术.

HTN[91]通过任务分解和冲突消解来进行行动规划.一个任务网络是一个包含了执行顺序约束的、需要完成的任务集,其中原子任务(Primitive tasks)即为可执行的行动,非原子任务(Non-Primitive tasks)需要经过层次化的任务分解得到可执行的行动.当一个任务网络中只有原子任务,就是运筹学中的调度问题,通过HTN规划就可以找到满足约束的调度.较著名的应用HTN的自动规划系统是SHOP和SHOP2[92−93],它们采用了有序任务分解(Ordered task decomposition)这一搜索控制策略,以减少推理的复杂性.SHOP和SHOP2应用到了很多领域,包括作战计划领域[93].国内也有研究将HTN应用到作战计划生成及一些决策问题,如文献[94-96]给出的研究.当然,HTN的应用也存在一些挑战,如复杂性问题[97]、时间推理的问题[98],等等.

HTN也可以看作是基于网络模型的方法,另外两种常用的应用于作战行动规划的网络模型是Petri网和影响网,如文献[36,99-101]给出的研究,其中特别一提的是澳大利亚的COAST(Course of Action Scheduling Tool)[100].鉴于Petri网能够很好地刻画COA涉及行动的条件和效果、任务执行的资源、任务行动的同步等问题,COAST以着色Petri网作为任务执行框架的形式化模型,并将Petri网工具嵌入到COAST中,以可执行的GUI方式提供给用户,从而填平了形式化描述与系统实现之间的鸿沟,使Petri网在作战行动规划中成为真正可用的工具.

除了以上方法,过程推理、案例推理等人工智能中的推理技术,以及遗传算法、蚁群优化、粒子群优化等智能化技术,也常常被应用于行动规划,如文献[102-106]给出的研究.

从行动规划的内容来看,路径规划和时间协同是作战计划生成中经常需要面对的问题.路径规划技术已经非常成熟,许多领域都有路径规划问题(例如物流领域[107]),并且得到充分的研究,可以将这些成果应用到军事领域.在一体化联合作战中,时间协同问题渐渐凸现出来,变得越来越重要,因而也越来越受到人们的重视,许多研究就是围绕这一问题展开的[108−110].文献[108−109]都引入了简单时序网络(Simple Temporal Network,STN)来描述任务中的时间约束问题,而文献[110]则直接将时间作为作战计划线性规划模型的约束,通过求解算法解决问题.

另外,由于“战争迷雾”的存在,一些文献研究了不确定环境或对抗条件下的行动规划问题,例如文献[111-113]中的工作.对于不确定环境下的行动规划,一种渐渐得到广泛认同的观点是:行动过程规划需要从以最优化为目标向以鲁棒性为目标转变,尽量降低不确定事件对作战行动过程方案的影响[112−113].影响网络、作战仿真等方法与技术常常被引入到这些研究中[113−117].从评估的角度看,鲁棒性也可以作为作战行动过程方案的评估指标.实际上较为理想的目标是,综合考虑最优化和鲁棒性,为最优化问题给出鲁棒性解决方案.幸运的是这项研究在运筹学研究领域已经展开,如文献[118]的工作.

3.1.4 计划中的一致性问题

由于作战计划的制定过程中的业务分工以及问题本身的复杂性,常常会不可避免地产生这样或那样的冲突,导致作战计划中存在诸多不一致性.因而,冲突检测与一致性验证往往成为作战计划生成中必不可少的过程.

作战计划中的冲突主要出现在3个方面:资源分配、空间安排和时间协同.资源分配一般可以通过线性规划、非线性规划等手段以及黑板机制等分布协同机制来解决.而空间安排产生的冲突问题并不十分突出.作战计划中冲突最多也最棘手的还是时间协同,研究的最多的也是这类问题[119−124].

时间协同的冲突检测与一致性验证采用得最多的技术还是网络模型,包括时序规划网络[119]、时序约束网络[120]、简单时序网络[121]、点图[122],等等.这些网络模型主要用于刻画各种时序约束关系,以利于描述和解决问题.其他一些方法包括冲突规则库检测[123]、模型检验(Model Checking)[124],等等.

鉴于作战计划本体化描述在语义表达上的优越性,基于语义推理的作战计划验证[72−74,125],可以通过对各种需要验证的问题进行建模和表达,利用语义推理工具,在军事知识和作战计划本体的基础上,进行推理验证.相对于其他方法,基于语义推理的作战计划验证方法可以对更多的一致性问题进行检验,其主要限制在本体描述语言的表达能力及推理工具的推理能力.

3.2 计划生成的活动过程涉及的方法和技术问题

在现代信息化条件下,规范化的作战任务规划[126]业务模式成为作战计划生成的主流,并常常需要辅以软件支撑,以便实现战略意图和首长决心向具体作战计划的顺畅转化.所以支撑作战计划生成活动首先遇到的是作战计划系统如何构建的问题.另一个非常重要的问题是计划工作分配及过程协同问题,因为在军事活动中,作战计划生成本身也是一个任务活动,并且涉及不同指挥层次和不同职能部门.

3.2.1 作战计划系统构建的方法与技术

现代军事信息系统的构建,往往需要遵循一定的体系结构框架(Architecture Framework),作战计划系统也不例外.体系结构框架不仅能够准确提炼信息系统建设需求,提供一种军事人员和技术人员都能理解的、标准化的共同语言,架起不同领域、不同人员之间的沟通桥梁,便于提出满足多领域、多层次不同类别用户需要的综合需求分析结果;还能够指导系统设计,主要表现在[127]:1)能够明确不同业务子系统在系统中的定位,明确各个系统承载业务及相互关系;2)能够通过构建业务模型、明晰业务流程,准确揭示各种业务子系统之间的内在联系;3)能够强化信息资源规划,明确系统之间信息交换的内容、表示方式、存储格式和物理分布,保证信息资源的顺畅流动和高放共享;4)能够制定一定时期内兼容通用的技术体制解决方案,明确系统建设的强制标准,规定系统互操作的最小标准集合,从技术上保障异构系统之间的功能互操作.

而在诸多体系结构框架中,都融入了面向服务的方法与技术[128],包括北约的NAF v3.0、美国的DoDAF v2.0、英国的MODAF v1.2等.这既是技术发展的必然结果,也是网络中心战或网络使能的必然需求.因此,基于面向服务的体系结构(Service-Oriented Architecture,SOA)构建作战计划系统,成为一些研究的工作基点,例如文献[129-130]给出的工作.当然,由于技术路径依赖等原因,实际工作中用得最多还是其他传统的系统构建技术,如基于构件的技术[131].

前述计划内容的生成构建所涉及的方法和技术,其实许多都是知识建模方法与技术,是对作战计划生成中涉及的知识进行建模,所以一些研究所声称的作战计划系统设计方法被冠以“知识”之名,如文献[132].

3.2.2 计划工作分配及过程协同技术

作战计划生成本身作为一个重要的军事任务,涉及不同指挥层次和不同职能部门.作战计划业务工作需要在这些指挥层次和职能部门之间进行划分和分配.实践中,这种分配可以按照不同的业务划分以一种相对固定的方式进行.而为保证作战计划的完整性和一致性,计划过程中的协作问题凸现出来,过程协同技术成为这一方面的研究重点.

首先,一个非常重要的方面是要准确描述计划过程中的协作过程,并且根据需要设计协作模型,以有效保证作战计划制定过程中的一致性要求.对协作过程进行形式化建模,不仅可以支持对过程的性能和行为分析以便于进一步改进,还可以用于指导支持这一过程的软件系统设计.在对协作过程的形式化建模方法中,由于Petri网能够描述事件间的顺序和并发关系,并且能够刻画其中存在的冲突,很自然地它们成了许多研究的首选.文献[133]利用Petri网描述了协作系统中为任务依赖设计的协作机制;文献[134]则采用了着色Petri网来对作战计划过程进行建模;文献[135]在分析协作冲突的基础上,利用Petri网对计划制定过程和多平台计划制定数据同步建立了分析模型.

其次,在作战计划系统中需要支持上述协作过程.其实随着信息技术的发展,各个领域很早就有很多协作工具,技术也很成熟.军事领域也早就有一些研究,例如文献[136]早在2001年就给出了这方面的研究.

另外,随着自动化和智能化技术发展,一些国家军队的作战计划系统中引入了自动规划器,这就存在另一方面的协作问题,即做计划的人与自动规划器之间的协作问题.一方面人希望主导一些关键问题的决策,另一方面希望利用这些工具提高效率.文献[137]给出了一个交互式混合规划(Interactive Hybrid Planning)框架,用以接纳、融合人的灵活性和自动规划器的自动性.文献[138]提出了“共生规划(Symbiotic Planning)”概念,用以指导人与自动规划器之间的协作设计,实现人与自动规划器在认知层面的合作.

4 作战计划评估的理论与技术问题

正如第1节所述,作战计划评估就是要判断任务分配和行动过程安排,是否可以完成赋予的任务,是否可以实现作战效果,是否可以达成作战目的,乃至是否可以导致目标状态(态势).作战计划评估可以作为一个独立的过程存在,也可以包含在生成过程之中.并且作战计划生成所涉及的规划和优化,本身就与评估不可分割.作战计划评估主要涉及两个方面的理论与技术问题:1)评估指标构建及其所依据的理论;2)评估方法及其涉及的理论与技术问题.

4.1 评估指标构建及其所依据的理论

作战计划评估指标构建最直接的关联因素是作战任务、作战效果、作战目的和目标状态的规定性,即作战计划希望支撑起的效应因果链,与此相联系的指标可以称之为功能性指标.另一类因素与作战计划的效率、适应性等相关,与此相联系的指标可以称之为性能性指标.作战计划评估指标的构建并不是毫无章法的,常常深深根植于一些军事理论.

4.1.1 功能性指标

功能性指标的构建目前最通常的做法是基于作战效果来进行,它背后的作战理论是基于效果的作战(Effects based operations)[139],因为作战效果是行动过程和任务分配到作战目的和目标状态的中介,是图1给出的支撑链的关键环节,也是最能被观测和量化的因素.

按照网络中心战(Network centric warfare)理论[140],打赢现代战争的关键是获取信息优势,所以信息优势在依据网络中心战构建的评估指标中应占有重要的位置,信息的丰裕度、信息的可获取性、信息交互质量等成为其重要指标[141].按照美国CCRP(Command and Control Research Program)对信息时代战争的深入理解[130−141],作战效果应该体现在物理域、信息域、认知域和社会域,作战效果评估也可以从这几个域来进行,相应的功能性指标也应能够刻画这些域的作战效果.当然,不同域评估指标构建的难易程度不一样,相对来说物理域评估指标相对直白一些,而认知域和社会域的则比较难以构建.

进一步,按照战役和战术理论[142−143],影响作战的两大类因素是:1)主观因素,包括意图、意志等;2)客观因素,包括作战力量、时间、空间等.在这些因素对作战效果的影响清晰明了的情况下,也可以从这些方面建立起作战计划的评估指标,文献[144]就是从时间、空间、战斗力量3个方面,对作战计划中的关键环节建立起了评估指标.

4.1.2 性能性指标

性能性指标最常见的是优化或优选指标,这类指标的构建依据的是作战计划相关决策点的优化或优选准则,优化的内容包括力量使用、资源消耗、时间和空间安排等.另一类评估指标在第3节也提到过,即鲁棒性.鲁棒性指标的构建首先需要确定鲁棒性度量方法,文献[113]给出了这方面的一些相关研究工作.

文献[145]在总结指挥与控制研究进展[146−148]的基础上指出,指挥与控制“当前阶段,其本质问题可归纳为如何将复杂系统所面临的不确定性(Uncertainty)、多样性(Diversity)和复杂性(Complexity),通过有效的指挥与控制,转化为针对特定任务和使命的灵捷(Agility)、聚焦(Focus)、收敛(Convergence)等性能”[145].而文献[149]也认为,“指挥是以发掘‘永恒有利’中的规划为最终目的,也是其精华所在.而控制是以获得‘变化优势’为最终目的”.因此,作为指挥与控制核心要素的作战计划,也可以以灵捷、聚焦和收敛为评估指标.与鲁棒性指标的构建一样,以灵捷、聚焦和收敛为性能评估指标,关键是需要确定灵捷、聚焦和收敛的度量方法.这方面的研究主要以CCRP为代表,并且也主要集中在灵捷性方面.文献[148]讨论了灵捷性的定义、灵捷性的组成、灵捷性的概念模型、与灵捷性相关的假设、灵捷性的度量、灵捷性的实验与分析等问题,这些研究工作可以作为后续工作的基础,来构建作战计划的灵捷、聚焦、收敛等评估指标.

4.2 评估方法及其涉及的理论与技术问题

由于作战系统的复杂性,实践中的作战计划评估方法以推演评估和仿真评估为主,辅以其他评估模型与技术.

4.2.1 兵棋推演和作战模拟

兵棋推演(Wargaming)是美军的《联合出版物5-0:联合作战计划》[5]中明确规定的作战计划评估方法.它通过对作战计划的模拟执行,来研究作战的动态演化过程,探讨敌对行动以及不确定性和偶然性对作战进程的影响,评估作战计划的可行性和有效性,发现计划中的冲突和脆弱性,进而完善作战计划.兵棋推演可以有多种形式和方法,现代主要以作战模拟为主要形式,以系统仿真为主要方法[150−154],特别是基于Agent的复杂系统仿真方法学,以及基于高层体系结构(High Level Architecture,HLA)标准的交互式仿真方法.这方面的书籍文献比较多,不一一赘述.

4.2.2 其他评估模型与技术问题

除了模拟仿真,最常见的一类评估模型是基于概率网络的,包括贝叶斯网、影响网、Petri网等(第2节中已经对概率网络作了介绍,这里不再赘述),例如文献[155-158]的研究.这些概率网络模型刻画了相关要素之间的关系以及对作战效果的影响,可以看作是对作战评估知识的建模.基于概率网络的评估可以与计划生成过程中规划与优化相结合,形成一种生成与评估一体的过程.

另外,一些智能化技术也已被用于作战计划评估与优选,例如人工神经网络[159−160]、粒子群优化[161],等等.通过建立人工神经网络对作战方案样本进行学习,能够得到作战计划的预测网络,正如第2节所讨论的,此时的评估知识隐含在学习后的神经网络中,可以用于评估计划的可行性和有效性.这里的关键是人工神经网络的构建以及作战方案训练样本的生成.通常情况下,神经网络需要足够的变量才能表征评估知识;而神经网络的变量越多,需要的训练样本也越多.所以,对于复杂的作战计划这两点都是有待深入研究的问题.

4.2.3 认知域与社会域的评估问题

由于牵涉到主观因素,作战计划所能产生认知与社会效果往往很难评估.目前的研究主要基于复杂网络模型,通过系统仿真和探索性分析来进行[9,162].同时,以人、社会、文化、行为(Human,Social,Culture,Behavior,HSCB)为对象的仿真建模方法和建模标准,也在积极发展与开发之中[163−165].文献[163]讨论了HSCB建模的方法论问题;文献[164]报告了HSCB建模标准的建设情况;文献[165]研究了如何构建HSCB本体,以支持HSCB仿真.

总的来说,作战效果认知域与社会域的评估,通常在战略、战役层次进行,涉及诸多领域的知识,包括心理学、社会学、经济学、人类学等,有待进行跨领域研究.

5 结论与展望

作战系统(体系)的复杂性,决定了作战计划生成注定不是一个简单的过程,其中涉及诸多理论与技术问题;并且因为作战计划在作战行动中的特殊地位,使得对这些理论与技术问题研究的文献浩如烟海.兼顾作战计划生成问题的广度和深度,文章以一种综合的视角考察了这些理论与技术.

首先,探讨了作战计划生成过程涉及的相关概念结构,指出了其中存在的“界定”链和“支撑”链,并以此讨论了作战计划生成过程涉及的基本知识框架,确立了其中的理论与技术问题的考察框架.然后,着重从3个方面的问题详细回顾和讨论了这些理论与技术:1)作战系统规律探寻的理论与方法问题;2)作战计划生成的方法与技术问题;3)作战计划评估的理论与技术问题.这些回顾和讨论在更深的层次上揭示这些理论与技术问题的内在关系,并为作战计划生成研究提供一个更广阔的视野.

复杂性和智能化有着天然的联系[166],文中探讨的许多理论与技术问题也属于智能化技术.人工智能的最新进展更是为作战系统规律的探寻、作战计划的生成途径和作战计划的评估方法带了新的启示,其军事应用方兴未艾,不仅可以使军事信息系统更加智能化,还有可能更深入地把握作战规律.