唱片封面后的迪伦和摄影师

2016-10-28驳静

驳静

迪伦总是不断发明下一个自己。如果说他的专辑在他的形象连续变化中充当了连载传记的角色,那么从专辑封面,能读到这个章节的剧透吗?

后来大家都知道,鲍勃·迪伦曾编造过个人历史,并对当时《新闻周刊》大惊小怪的批评表示不屑。除非梳理他的发展史,人们也很少会再次提及,他曾宣称自己是一个“印第安人和在马戏团长大的孤儿”,隐瞒他出身于一个普通犹太中产阶级家庭的事实。

这种刻意隐瞒和真相披露后的责难,今天看来都可以称得上一种时代局限性。但反过来讲,这是迪伦趋利避害的一种选择,有一点无法否认,从很早开始,他就善于创立自己的形象,一面抹掉过去的自己,一面重塑自己。

戴维·道尔顿(David Dalton)在《他是谁?——探寻真实的鲍勃·迪伦》(Who Is That Man? -In Search of the Real Bob Dylan)中,把他描述为一个“变形者”,并称他与杰克·凯鲁亚克追随的是同一个模型,“从他们人生过往中逃离的模型”。

迪伦从上大学开始,就决心要与过去的形象告别。之后来到纽约,闯入格林尼治村,及至成名,又与媒体频频交手。在成名这件事上,迪伦像是奥斯卡·王尔德的亲传弟子,后者在19世纪就发明了一整套成名法则,为后世提供了简单易行的模仿范本。

迪伦则是这方面的资深玩家,“他是最狡猾、最有意思的自我神话制造者”。他机敏无比,一个人就像一个公司,心里头有若干个形象顾问迅速随机应变,这使得他应对起媒体来得心应手。

他懂得怎么接受记者采访,回避哪一题,回答某题时又常有惊人之语。他用穿着、发型、语法和发音,全方位地虚构自己的人格,像为一部电影创作主要人物。并且,他对自己的塑造能力极为自信,即便是后来退隐的8年,他也毫不担心会被世界遗忘,他发现缺席正好可以增加神秘感,因为“没有什么比一个传奇主人公的消失更能让它永恒了”。

在1966年发生那场著名的车祸之前,迪伦一共发表了7张专辑,这期间,他的形象在不断改变,最终或许成为一个“弹着电吉他的兰波”,但谁都知道,这只是一个短时间内的暂停。2012年,法国巴黎音乐城(Cité de la musique)策划了一场名为“鲍勃·迪伦:爆炸摇滚,61-66”的展览,也将1966年作为一个时间节点,其中展出的大量照片,就来自于为他拍过唱片封套的摄影师克拉莫和哈斯恩特等人。

不过,唱片封面摄影的黄金时期还是需要再等几年。迪伦60年代的唱片封面,大多以摄影作品为主,还没有工业化的味道。

去掉一个“g”

《自由自在的鲍勃·迪伦》(The FreewheelinBob Dylan)是他的第二张专辑,里面收录的有《答案在风中飘》和《暴雨将至》这两首传播最广的作品。唱片刚出来时,人们纷纷猜测,与他亲密相挽的姑娘是谁。迪伦的前女友和前前女友都是重点猜测对象,我们现在当然知道,这是他当时已经交往两年多的女友苏西·罗托洛(Suze Rotolo)。

1963年2月,20岁的罗托洛从意大利回到纽约,她离开了大半年,迪伦的身世是导火索,尤其是在她母亲的催促下。不过如今她再回来,仍然回到他们二人在格林尼治第四街的住处。尽管不久后,他们二人关系随着迪伦的成名开始恶化,她再次去意大利,但无论怎样,几周后,CBS派了两位摄影师去他们家中为新专辑拍封面照片时,二人的关系相当融洽,拍摄时,互相之间也流动着一股相识已久的亲密氛围。

摄影师的其中之一就是唐·汉斯特恩(Don Hunstein)。后者从20世纪50年代开始,为CBS工作了30多年,留下近10万张照片,其中有许多重要的音乐人,迪伦就是其中之一。

在迪伦所有的唱片中,这张封面最为人所津津乐道,《卫报》称它在传播范围上,是美国版的《艾比路》(Abby Road)。一方面当然是因为这张唱片本身的重要性,另一方面则是,这张照片与当时流行的唱片封套风格迥异。罗托洛在她后来出版的《放任自流的时光:1960年代的格林尼治村,我与鲍勃·迪伦》(A FreewheelinTime:A Memoir of Greenwich Village in the Sixties)一书中也写道,它俨然已经成为一个文化符号,其自然的情感流露,随意淳朴的气质,对此后的唱片封面产生了不小的影响。

那几天的纽约非常冷,又刚下过雪。所以当汉斯特恩建议去室外拍摄的时候,罗托洛又加了一件她在意大利买的深绿色大衣,裹在迪伦的厚毛衣外头,她怕冷,又嫌自己穿得多,“活像是一根意大利香肠”。迪伦穿得就少多了,从照片上看,也能看到不过一件薄薄的夹克,“他知道他怎么样看上去更好”。

汉斯特恩与这些明星之间相处的随意性,不知不觉中也融入了这张照片。直到1966年戴维·海明斯(David Hemmings)主演的《放大》(Blow-Up)之前,摄影师还不算是一个光鲜的职业,或许对迪伦而言,这既是一个公司同事,也是一个朋友。汉斯特恩时常在迪伦的公寓里厮混,他的妻子后来接受媒体采访时说,即便是约翰尼·卡什(Johnny Cash)和迈尔斯·戴维斯(Miles Davis)这两个以难相处著称的歌手,也对汉斯特恩既尊敬又友善。

摄影师汉斯特恩为迪伦和他的时任女友苏西·罗托洛拍摄的照片

那天,总是笑眯眯的汉斯特恩硬拽着迪伦和罗托洛出家门,之前他们已经在公寓内拍过不少了。在严寒中,一行人一路往琼斯街走去,又折回西四街。所以迪伦手插口袋又耸肩的样子,说不定是因为太冷。罗托洛在书中调侃:“就算他来自美国北部,早已习惯寒冷的气候,那件薄夹克也会让人冻僵。”

随后的日子里,这个手插牛仔裤并耸着肩的形象,不知被多少人模仿,成为当时风靡在年轻人当中的耍酷必备动作。《纽约时报》记者珍尼特·玛斯林(Janet Maslin)总结这个封面的影响力时说,这个动作看上去疏离又不羁,再加上边上还有一个依偎过来的姑娘,透露出一种亲昵的恋人关系。在女性主义运动山雨欲来的前夕,年轻小伙子似乎也从中得到了某种与社会主导力有关的自信。

另一个细节是“Freewheeling”一词中的“g”。“Freewheeling”作为唱片名被提出来后,迪伦坚持要拿掉词尾的“g”,这几乎是他早期创作习惯的一次佐证。罗托洛写他当时近乎顽固地使用口语,去掉一个字母对他而言,“如同一个手持弯刀的拓荒者在荆棘中劈开了一条路”。

但是彼时的迪伦离他真正成为摇滚巨星的卡内基音乐会还有一段距离,所以封面照片用哪一张,他还没有发言权。拍完后过了好长时间,这张照片才最终被选定,罗托洛在书中写,最终定下封套照片的人,一定是触到了时代的脉搏。60年代的美国,正是广告业的全盛时期,平面设计的理念深入人心。唱片行业当中,封面也常被精心设计,所以这些封面的人为痕迹很重,人们力求完美,照片通常在摄影棚里完成。仅仅是从这个角度,这张封面照片的选择,的确算得上独具慧眼。

与克拉莫的一年零一天

1964年初,摄影师丹尼尔·克拉莫(Daniel Kramer)还没来得及听说鲍勃·迪伦的名字。有一次在电视上,他看到了迪伦正在表演他的“The Lonesome Death of Hattie Carroll”,克拉莫说他的第一感受是,一个歌手像记者那样在表达愤怒,只不过他的渠道是音乐与歌词。克拉莫有种预感,那是一个23岁的年轻人和他的吉他,正以一己之力记录美国。

以摄影师的直觉,他立马想到要去拍鲍勃·迪伦。

克拉莫找到了迪伦的经纪人格罗斯曼(Albert Grossman),给他打电话、写信,反复要求拍摄,对方也一再拒绝了他。那个时候,格罗斯曼已经与迪伦合作了3年,彼此熟悉,也相当知道对方的喜好。

直到半年后,克拉莫才得到一个小时的拍摄时间,地点就在伍德斯托克(Woodstock)。同样没想到的是,说好的一个小时被延长至五个小时。很快,克拉莫又收到邀请,让他去跟着迪伦拍他在费城市政大厅的表演。终于,接下来的一年又一天,克拉莫成了迪伦的随身摄影师。

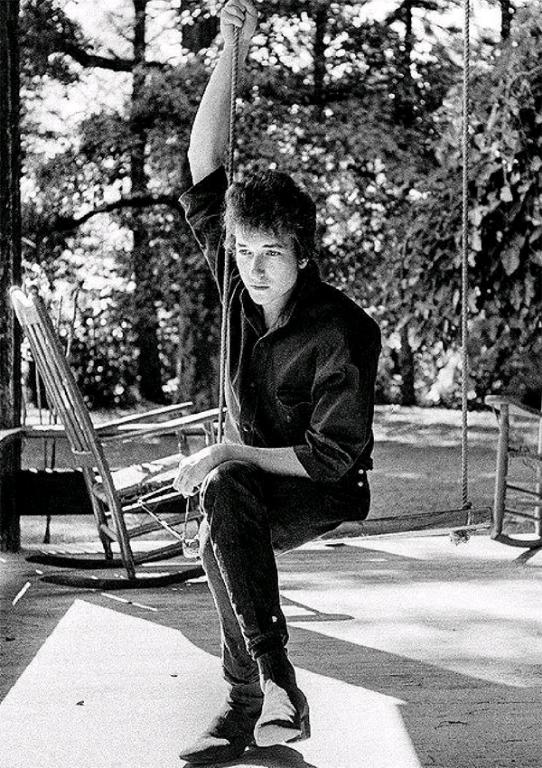

后来这段时间的摄影作品被克拉莫整理成一本影集,就叫《一年零一天》,单册售价高达700美元。所收录的作品中,有一组迪伦在秋千上的照片。它们就拍于克拉莫头一回见到迪伦时,当时,还有好几个别的摄影师,这应该是一次对摄影师们的面试,看看哪个更适合,但没人说出来。拍了一半,迪伦自己建议说“要不我坐在秋千上吧”。克拉莫回忆说,一上秋千,他的情绪就变了,从照片上也能看出他的忧郁,“在镜头前表现,迪伦同样十分在行”。

无论怎样,克拉莫算是在这次面试中胜出了,从此就时常出现在迪伦他们几个常去厮混的地方——有时候是格罗斯曼当时所住的纽约的格拉梅西公园附近(Gramercy Park)的公寓,有时是迪伦自己的公寓,有时是他们常去的咖啡馆。

1965年春天发布的唱片《席卷而归》(Bring It All Back Home),其封面照片就出自克拉莫之手。

按照克拉莫自己的说法,那个时候他已经跟迪伦相处了较多时间,而且录制过程也几乎全程在场。“我感到我已经了解了他的音乐。”卡拉莫说。照片中的迪伦,不再是以前那个穿着皮衣的吉他青年,他穿了休闲西装,衬衫上别着的袖扣,他已经洞悉了民谣密码,不再脆弱忧郁。“他不仅是一个明星,他已经是民谣王子。”

所以照片中,他和他名叫“Rolling Stone”的猫,坐在意向丰富的丛林中。他自己的专辑《鲍勃·迪伦的另一面》在女子身后露出一个头,地上零星散布着罗伯特·约翰逊(Robert Johnson)、施密特(Eric Von Schmidt)和劳特·莱雅(Lotte Lenya)这些人的唱片。

相对而言,这张照片的摆拍意味就极为明显。有趣的是,背景中那个穿着明艳、躺在沙发上的貌美女人,再次成为众人猜测的议题。尤其是摩托车车祸后,他退出人们的视线,这张唱片就又被翻出来研究揣测。封套有别于照片之处,在于它叠加了一圈模糊视线的光晕,有人甚至由此猜测,这个女人没准儿是迪伦的分身,一个异装分子,正符合他“所有人物都是他自己”的角色设定。

真相是,她是格罗斯曼的妻子莎莉,但迪伦让她出现倒是没什么特别的理由,唯一的原因其实很明显,只消看一眼照片就知道了:这个女人的漂亮简直有点夺目。

光晕后的神秘女人和失焦的自己

同年,还有《重返61号公路》(Highway 61 Revisited)这张迪伦本人最喜欢的唱片,所选的封面照片,也发生在格罗斯曼的公寓。

“为了添加点色彩”,迪伦圈里的固定成员鲍勃·纽沃斯(Bob Neuwirth)也被拎入画框。这位冷酷机敏的画家就站在迪伦身后,掐头去尾地站着,露出身上的橙白条纹T恤和手里挂着的相机。而迪伦自己,身着印有“Triump motocycle”(英国风靡一时的摩托车品牌)字样的潮T,外搭蓝紫色的丝质印花衬衫,右手还握着他的雷朋太阳镜。这身打扮对一个歌手而言,远称不上浮夸。

迪伦一头乱发,直视镜头,眼神里带着某种固执和不善,事实上,在克拉莫跟拍他一年的时间,大部分照片中都是这个发型。他紧紧盯着你,就如克拉莫若干年后谈起这张唱片封面照片所说,迪伦试图制造的是一个充满敌意的语境,他好像在对任何一个看着它的人叫嚣:“你能把我怎么样。”

这张唱片封套背面,迪伦还专门撰写了长长的封套文字:“火车迟缓前行,连时间都无法干涉……”既像散文,也像诗,也是歌词的变种。有评论家指出,这种实验风格文体,还被运用于他随后旅行穿越美国时创作的《塔兰图拉》(Tarantula)中,至少在“意识流”这个标签上,两者可以达成一致。后者是凯鲁亚克式的旅行见闻,像是对《在路上》的一次怪异模仿。他试图把美国这个宏大的主题塞进这部他唯一的小说里,但在这本书之前,他就已经开始用唱片表述这一记录美国的野心。

在“重返61号公路”这一章节里,迪伦依旧神秘,意识流大段封套文字加深了这种印象。

30年后,迪伦发布了名为《自传》(Biographe)的精选辑,再次使用了克拉莫1965年拍摄的一张风格类似的黑白照片,只不过对它进行了彩色化处理。这看上去的确适合一张精选辑,因为它近乎肖像照,简单至极,延续着60年代的格林尼治村时期的隐遁与神秘。那个时期的章节写上句号后,再看这张照片,不免感受到某种回忆录的味道。

摄影师丹尼尔· 克拉莫拍摄的迪伦在秋千上的照片

1966年迪伦的《美女如云》(Blond On Blonde)常常被人误解,迪伦处在一个人们乐意中伤他的时期。大概正因如此,人们总以为这张幽灵般的失焦肖像,是为了拍出一个吸食毒品后的迪伦。这个误解惹得摄影师杰瑞·沙茨伯格(Jerry Schatzberg)四处解释。

沙茨伯格60年代为时尚杂志卖力,70年代开始成为一个电影人,并且拍出的电影还得过若干次戛纳电影节的提名,其中1973年的《稻草人》(Scarecrow)还得了金棕榈奖。但他最为人所知的作品,却是1966年迪伦的这张唱片封套照片。同样是冬天的街道,这回的迪伦较之与罗托洛合影的那次穿得要多些了,甚至还围了一条黑白相间的围巾,但看上去要颓废得多,似乎也沧桑了不少,头发还是乱,但更长了。他身上的这件绒面夹克,还在后来的两张专辑里出过镜,放到眼下,不免又是一件明星同款。不过去看《纳什维尔地平线》(Nashville Skyline),那种阳光的笑脸下,简直认不出那会是同一件衣服。

“照片拍虚了完全是因为天气冷,大家都在发抖,与什么毒品毫无关系。”沙茨伯格企图澄清的这一事实几乎没有人会关心。毕竟,在一堆清晰的图片中,是迪伦自己选择展现一个含混而令人迷惑的自己。