绕三灵的虔诚守护者

2016-10-27左了文

●左了文图

绕三灵的虔诚守护者

●左了文图

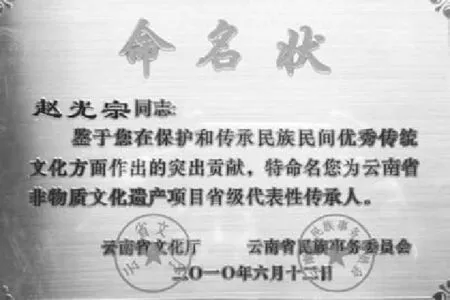

赵光宗,男,白族,1953年2月生于苍山脚下喜洲镇的庆洞庄村四社。2010年被命名为保护和传承民族民间优秀传统文化“绕三灵”项目省级非物质文化传承人。

一

2016年1月的一天,苍山之巅铺满了皑皑白雪,下午阳光灿烂,我驱车来到喜洲镇庆洞庄村四社的小广场,向卖菜的村民一打听,很容易地就找到了赵光宗家。

走进一个白族小院,里面种着种类繁多的花草树木,一条黑色的小狗狗小跑着凑了过来,用它灵敏的鼻子嗅了嗅我的裤脚,赵光宗一声呵斥,小狗乖乖跑开,在一丛金竹边躺下,远远地看着我。

虽然已是冬季,下午的阳光斜照在一株含苞待放的茶花上,为小院平添了一丝温馨。

在客厅里落座,赵光宗的妻子为我泡了一杯热茶,我们便开始了交流长谈,话题也主要围绕“绕三灵”来展开。

据赵光宗介绍,绕三灵,又称绕山灵、绕三林、绕桑林、绕山林等。白语叫做“观上览”,“观”白族话的意思就是“逛闲”或“游览”。绕三灵流传于苍山洱海周边地区的白族村寨,迄今已有一千多年。

所谓“三灵”是指洱海西岸三个神灵的象征,他们依次为“佛都”(崇圣寺)、“神都”(大理庆洞本主庙)和“仙都”(大理河矣城洱河神祠)。

“佛都”(崇圣寺)是大理地区影响最大的佛教活动中心,主要从事着佛教祭祀和活动等各项内容。“神都”(大理庆洞本主庙)又称中央皇帝庙,供奉着爱民皇帝段宗牓,他是整个大理坝子内的中央本主,是最高的本主神,被称为“五百神王”。因而,神都便成为整个活动的核心场所。“仙都”(大理河矣城洱河神祠)供奉着宰蟒英雄段赤诚。

白族本主崇拜是由人们最初的自然崇拜、图腾崇拜、祖先崇拜经过不同时期的各种文化、宗教的介入,后经长期各种文化的演变、沉淀、整合而成一种独特的文化现象。它包含着诸多的内容,有原始宗教的历史记忆、有儒家的深邃思想、有道教和佛教诸多信条和仪轨。因此,白族绕三灵活动具有多元宗教信仰的内容,但整个活动主要还是围绕白族本主来开展。

绕三灵历史悠久,体现了古老的白族本主崇拜和社祭文化历史渊源,承载着白族很多重大历史信息和原始记忆。

在民间,关于绕三灵由来的传说颇多。据赵光宗讲,他所了解的主要有四种:

一说,在远古时代,苍洱地区各部落男女青年的交往要绕密布的桑林,因此称“绕桑林”。

二说,白王有个太子不见了,百姓绕着洱海替白王去找太子,到后来发展成绕三灵。

三说,由“祈雨”而起,派生出老百姓自娱自乐的绕三灵民俗盛会。大理在历史上水患严重,先民多居半山或者穴居,每年农历的四月二十二日,散居在各山的人们来到苍山十九峰中的苍浪峰顶(花甸坝东侧,万花溪北)祭天,很多人互不相识,为了沟通方便,就以最为古老的打猎、农耕的一些动作编出了23式,成为最初的“霸王鞭”舞,以此活跃祭祀的气氛。

四说是纪念南诏国重臣段宗牓,在历史上,段宗牓是南诏国第八代国王劝丰佑的重臣。他善于用兵,劝丰佑执政时,段宗牓率部南伐北攻,立下累累战功。他是本主神中地位最高的一尊神,尊为中央本主。

绕三灵虽然因传说不同而汉译名称各异,但是比较普遍的传说是与白族宗教信仰本主有关的故事,而且过去它又是百姓在栽种前向本主祈祷丰收的仪式。

据清《滇中琐纪》载:“大理有绕三灵会,每岁季春下浣,男妇成集,殆干万人,十百各为群,群各有巫觋领之,相传起于南诏,数千百年不能禁止,盖惑于巫言,祈子嗣,禳灾病。”

清代诗人赵甲南的《咏绕三灵》诗中,有“淡抹浓妆分外艳,游行手执霸王鞭”;“呼呼更有金钱鼓,且舞且歌为飘然。六诏遗风今尚在,请君莫笑是夷歌”等诗句。

清代白族学者杨琼曾这样写道:“大理有绕三灵会,每年季春下浣,男妇坌集,始千万人,十百各为群……男者犹执巾秉扇相,足踏、口歌或拍霸王鞭......”

绕三灵的发源,如今已经无法考证,在人口就是生产力的时代,人是最重要的生产力,哪一个部落的人口多,哪一个部落就在社会发展中占有优势。寡妇太多,女多男少的政权是很危险的,于是就衍生出来了“绕三灵”这样一个节日。

不管怎么说,绝大部分有着悠久历史的民族节日,最开始的起源,一般都是为了人类的繁衍。在“绕三灵”节会期间,允许甚至鼓励男女开放相会,无论是男女老少,都可以在这几天中与自己婚前恋人相会。为不能成为夫妻的情人提供几天社会、家庭允许、不受道德谴责的公开相处的时间。

赵光宗说,过去主要是大理市周边的洱源、宾川、巍山、祥云等地的白族和各族群众,男女老少,身着盛装,也从四面八方成群结队参加狂欢节日绕三灵。

当然,现在的绕三灵活动,还不止本地人和大理周边的群众参与,就连附近保山、丽江、迪庆、昆明和省内外的一些游客也大老远驱车赶来参加这一民俗的盛会。

赵光宗近照

那种十几万人聚会狂欢的场景,只有在现场,才能够感受到绕三灵民俗活动的那种震撼。

在大理有句俗语,‘三日逛北,四日逛南,五日返家园’。这句话的意思是,绕三灵要过三天,以湾桥为界,每年农历四月二十二日至二十四日。

“你什么时候接触并开始学习绕三灵的?”我看着赵光宗好奇地问。

“几岁就开始接触绕三灵了,开始系统认真的学习,我记得是在1966年,那时候文化大革命刚刚开始,我参加了村里面的毛泽东思想文艺宣传队!”

“这和绕三灵有关系吗?”

“当然有关系,而且关系还很大,要不是那一次演出,我可能就和绕三灵无缘了。大概是在五六月份的样子,还没有放假,学校已经停课,我闲极无聊,因为平时就喜欢在村里看绕三灵和各种演出,也爱凑热闹,所以就报名参加了毛泽东思想文艺宣传队。”

“看来,你小时候就有一定的艺术天赋啦!”我开玩笑地说道。

“谈不上什么天赋,就是喜欢热热闹闹的那种感觉,反正没有事情可做,走热闹就成了当时我最大的兴趣爱好,兴趣是最好的老师。正是兴趣使然,我跟随毛泽东思想文艺宣传队,走了几个小时的山路,到了苍山上的花甸坝农场进行慰问演出。当时宣传队里一位唱调子的老师临时生病,没法演出,宣传队的负责同志找到我,问我能不能即兴演唱,救一救场,唱什么都可以。”

“你答应了?”

“我也不知道哪来的勇气和胆量,不假思索地就答应了下来,其实就是我平时里听村里老人们最爱唱的《花柳曲》。”

“后来怎么样?”

“一段《花柳曲》下来,赢得了观众热烈的掌声和长时间的喝彩,那时,我刚刚跨进十四岁的门槛。后来,自从那次即兴演出之后,我有了更多的机会跟随毛泽东思想文艺宣传队到各村寨演出,我一边演出一边不断积累经验。每到一个村寨,就去找当地懂得绕三灵技艺的老人学习,并且认真把一些唱腔和表演技巧记录下来,回到家里仔细琢磨,反复练习。”

“你最难忘的老师,现在还记得吗?”

“当然记得,他们是我一辈子的老师,是恩人呀!不会忘记的。白族调,我是向赵汝祥老师学的,《花柳曲》向何芝旺老师学,白族霸王鞭和舞蹈是向杜仲老师学。他们三位在我的技艺传承里面起到了至关重要的作用,没有他们,我的技艺也没有现在这么全面,也就无法继续传承下去。”

二

“听说在丽江,过去有一对或者是几对情人相约去殉情的事情,以很惨烈的死来对抗封建婚俗?”

赵光宗听了我的话,笑笑说:“大理的白族,却有另外一种方式。虽然偶尔也有白族情侣,因为不认同包办婚姻而殉情的事,但与纳西族相比,数字就少得多了,方式也要灵活得多。”

“你说的另外一种方式就是绕三灵吧!白族人选择了绕三灵这个传统的节日,曾经相亲相爱,却不能结婚的情人,可以在这三天时间里自由相会,尽情恩爱,没有干涉。社会舆论也不会指责吗?”

赵光宗接着我的话说道:“所以,大理白族的绕三灵又被称之为‘风流会’,或者是白族‘情人节’。当然,一些不育夫妇借此机会求子依然是一个重要的内容。”赵光宗的表情严肃而认真地说。

“是呀!虽然如今每年大理白族绕三灵的节日仍然隆重,但已经慢慢演变成小商品交易、民间歌舞娱乐、民间宗教活动等等为主要内容的综合性民俗盛会了,甚至还充斥着一些所谓的‘魅惑’和‘偷欢’的误读,你不觉得可惜吗?”

赵光宗补充说:“怎么说呢,传承上千年的民俗活动,能够存在上千年,自然有它存在的理由。”

“现在,绕三灵这个传统节日虽然得到了延续,但内容却发生了许多变化,因为实行计划生育,求子已经不再是人们的重要追求;同时,因为实行自由恋爱,虽然父母包办也有,但越来越少,许多年轻的情人,已经不会因为包办婚姻与不喜欢的人结婚,自然也就没必要到绕三灵上来跟老情人幽会。”

“误读并不可怕,可怕的是消亡,对我们老百姓而言,这是一种延续上千年的民族信仰。所以,我们需要很好地传承和尽心尽力地加以守护,尽量保留它的原汁原味。”赵光宗肯定地说。

在白族绕三灵节日中,以祭祀本主为主要内容来展开,在活动中,进行一系列祭祀活动和娱神活动。在白族本主崇拜中,本主是本地区的保护神,他主宰境内的一切。人们无论遇到任何困难,他都能给予解决。

抹黑节 农历正月十六是达斡尔民族的传统节日抹黑节(Kuodege-Wdure),也是达斡尔民族传统文化的重要组成部分。农历正月初一至十五是阳日子,阳气上升;从农历正月十六开始为阴子,阴气上升。阴气上升就暗示着各种鬼怪邪魔侵扰人间,为防止鬼怪邪魔的侵扰,人们就相互在脸上抹黑,这样就不会受到侵扰。由此形成了流传至今的抹黑这个传统民俗节日。

在白族人民的心目中,本主具有至高无上的地位,他是高尚、圣洁的代表。各村本主都具有仁慈、恻隐、博爱的高尚品德。

自白族本主崇拜形成后,在崇拜本主的过程中,白族人民时时以本主为楷模,促使白族人民在思想意识、道德规范、行为举止、价值观念取向都以他为准绳。在善良、仁慈本主的影响下,引导人性向善。白族本主崇拜这独特的文化载体,借助独特的民族崇拜及宗教信仰的维护和支持,用强大的道德规范和社会舆论来维护,规范人们的行为举止,塑造出白族人民善良、勤劳、勇敢、诚实、热情、智慧的民族性格。

“参加绕三灵的人有什么明显的区别或者标志吗?”我问。

“参加“绕三灵”的人都有三个明显的标志:一是太阳镜和太阳穴上贴有“太阳膏”(一种用彩纸做的太阳花),浸有风油精的“太阳膏”能预防中暑,同时也是对太阳的崇拜;二是左臂上扎一条红带,表示祭拜‘本主’后,得到的一种赐福;三是戴插有鲜花边的草帽,起着装饰、遮阳避雨、对唱遮羞的作用。每到一村,当地村民还有意阻挡,推选出著名的歌手与他们对唱,唱够了,跳够了,才放行。因此,这三天会期,整个苍山洱海之间昼夜沉浸在人如流,歌如潮的欢乐气氛之中。”

“绕三灵的表演技艺和道具有哪些,你的专长是什么?”

“绕三灵表演舞队的主体,由霸王鞭和金钱鼓对舞组成。舞队每队领头的是两位年长男子,他们共挟一枝杨柳,高八尺许,横一彩绸,一葫芦。一手挟枝,一手执蚊帚,或一把扇,或一块毛巾,由一人主唱,一人拍打,后面跟着众男女,充满狂欢情绪。经过的村寨,游人争相购买村民们做的铜钱,象征避邪的太阳膏,象征女子健康的幼儿小花鞋和小衣服,象征五谷丰登的花串和小棱角等,人们把太阳膏贴在额头,把花串等挂在胸前。我主要擅长金钱鼓、白族霸王鞭、对歌唱调和绕三灵宗教仪式。我从小就喜爱绕三灵,所以学的也就比较全面。”

据有关资料记载,清代段位《绕三灵·竹枝词》所写:“金钱鼓子霸王鞭,双人推敲臂转旋。最是小姑唱白调,声声唱入有情天。”

赵光宗几乎涵盖了诗中所描写的多种表演技艺。

赵光宗介绍,霸王鞭用竹做成,长约1米,是4个节的空心竹,鞭头有三组铜钱,尾端有二组。金钱鼓以木条围边成八角或六角,一面绷羊皮,直径约18公分,每片木条中间凿约一寸长方孔,内装铜钱二枚,用铁钉固定。活动时铜钱能碰击发出响声。舞时,女子持霸王鞭中端,男子手捏金钱鼓的一角对舞。

绕三灵表演技艺所需的道具,赵光宗几乎都会做。特别是他自己使用的表演道具,赵光宗都是按照传统样式亲自设计制作,有时也帮别人做一点,主要是为了保证道具的传统文化特色。

在绕三灵的特殊节日里,人们通过自娱方式与神共乐,拉近人与神之间的距离,在人神共欢的时刻,以祈求风调雨顺,五谷丰登,反映出白族民众强烈的心理企盼,具有典型的农耕文化的特征。绕三灵的时间正值水稻栽插后需求大量水源灌溉,事关农事,祈雨成为各村寨共同的愿望。因而,组成盛大的歌舞祈祀活动,造成浩大的声势,以求神灵降甘露于大地。

赵光宗还给我介绍了他们绕三灵队伍行进时的一些规定:绕三灵队伍分为三部分,前导为一男一女(有时也为两男或两女)两位手执柳树枝和牛尾的老人(称花柳树老人);中部除了吹笛子的一人外,还有手执霸王鞭、金钱鼓的男女舞者数十人;队尾则由吹树叶的一人和数十位亦歌亦舞、手执扇子或草帽的妇女组成,排一字长蛇阵。队伍白天边走边唱边舞,一路欢歌笑语,吹吹打打,兴高采烈,朋友相见叙旧,情人趁机谈情,场面宏大热烈。

既然是绕三灵,那就肯定得讲究一个“绕”字,据赵光宗讲,队伍行进的时候,第一天白族绕三灵队伍从大理城出发,大清早,苍山脚下,洱海之滨各村各寨的白族群众就盛装先汇集于三塔脚下的佛都崇圣寺燃香祭拜;继而载歌载舞北行约16公里,到达苍山五台峰下的圣源寺,祭拜“抚民皇帝”本主,称为“南朝(拜)”,祈求风调雨顺,人寿年丰;祈毕,就在寺旁的河滩、树林间唱山歌、对调子,跳霸王鞭舞,狂欢娱乐,并在寺内焚香敬佛,念经祈祷。

第二天一大早从圣源寺出发,全体人员载歌载舞,一路狂欢向洱海之滨河俟村的金圭寺(此为“逛南”),进行对大理地区最大的本主“五百神王”段宗牓的祭祀活动,称为“北朝(拜)”。人们认为“神都”所供奉的是段宗牓。然后,在寺院内外场地,打霸王鞭和金钱鼓,跳扇子舞、唱白族调子,傍晚在神都周围埋锅造饭,当晚即夜宿庆洞庙宇和四周野地树林中。人们尽情歌舞,通宵达旦,热闹非常。

第三天从金圭寺出发沿洱海西岸边歌边舞向南而行,直至绕回大理古城的“佛都”崇圣寺,祈祷上苍保佑、永镇山川、天地安宁,然后在寺旁边的马久邑村散会。

绕三灵队伍每到一个村庄,村民还要出来有意阻拦,并推出最优秀的歌手与之对唱对跳,唱够了,跳够了,才让对方上路。往往出现许多逗笑斗趣,插科打诨的场面,人群中爆发出阵阵开怀大笑。

到了晚上,大家抛开一天的辛苦和疲惫,三三两两地在田野和树林里燃起一堆堆篝火,用石头围起一个简单的三角,开始烧茶煮饭,和自己要好的人一起美美地吃上一顿热乎饭。

吃过晚饭后,大家一边喝着茶,一边弹起三弦,唱起了大本曲,有些青年男女则约上相好,陆陆续续跑到树林深处开始谈情说爱,激情狂欢,直至通宵达旦,然后又开始第二天的活动。

“在绕三灵的表演过程之中,对唱词有什么要求吗?”

“绕三灵所唱的调子、唱词,大都是即兴而编。看到什么唱什么,别人怎么问就怎么答。但也有一些定型的调子是必须唱的,如‘出门调’、‘花柳曲’、‘朝山调’、‘对花’、‘叹五更’等,内容丰富多彩。有的唱词描写一路美丽的风光、有的唱词表示相互的爱慕、有的唱词表达真挚的爱情、有的唱词互相打趣、有的唱词歌颂劳动生产。因此,唱调子的人一般都很机智,见物咏物,听话答话,见笑还笑。”

“那唱调方面,有没有规律或者固定的格式或者模式?”

“绕三灵所唱的调子格式,多数是以‘七七七五’的形式组成的‘山花体’,但也有一大部分是一种近似快板的韵文,有点像顺口溜格式的调子,音域较宽,很适宜边走边唱,歌舞狂欢。”

“能举个例子吗?”

“对调子的人中除了年轻人外,也有中老年人,唱的时候要符合自己的年龄特征,结合自己的自身特点,比如‘人到四十不算老,水到身腰不算深。’有些参加节会的年事已高的老人唱到‘牙齿已脱落,唱歌不活乐,腿脚不方便,也要来坐坐’。总之,要的就是即兴演唱,脱口而出。”

三

一种文化的存在有其自身发展的历史过程,有其传承发展的外在环境和内在核心因素,并有一种特殊的传达方式。在对白族绕三灵的抢救和保护过程中,我们要遵循其自身的发展的模式和各种文化自身的传达方式。一定以原生态的状态来抢救和保护,尽量保持原汁原味。

如果我们在对其抢救和保护的过程中用现代的价值评判和审美意识横加干预,那么我们保护下来的非物质文化遗产将失去其独有的价值,我们的工作变得毫无意义。

面对现在很多濒临失传的传统技艺,传承人显得珍贵而稀缺。那么技艺的传承应该如何来保护,绕三灵传统技艺传承最核心的是什么?一门技艺的传承,最怕的遭遇就是断代的问题。

“传承已经是一个老生常谈的话题了,很难,很棘手,但是必须想办法解决。你是怎么解决的?”我问。

“我一直生活在农村,参加几十年了,可以说最了解大家为什么喜欢参加绕三灵。表面上看,绕三灵是一个凑热闹的散漫活动,一堆人行进在队伍之中。其实不然,对于我们而言,每一次参加,都带着一种虔诚的心态。现在的绕三灵有一定的娱乐性和狂欢的色彩,这是一种误读和误解。像我们老一辈人理解的绕三灵,那可是一种信仰,很神圣。所以,这种精神和精髓不能丢,不能忘。”赵光宗笑笑,说道。

赵光宗先生命名状

“你的意思是,参加绕三灵的人可以划分为两部分,一部分是带有明显的娱乐目的,一部分则是为了内心深处的那种热爱之情。”

“对于如今多数参加绕三灵的人们来说,大多仅限于凑热闹看稀奇,很少会有人真正参与其中。”

“你指的是普通的游客、群众还是拥有绕三灵表演技艺的人?”

“我说的参与是掌握绕三灵的技艺,这是目前技艺传承中最大的阻碍。立足于‘原汁原味的技艺保护’,又更要研究如何‘为当下所用’,更多地进入当代人的视野和生活,才能更具活力。作为绕三灵项目的省级非物质文化传承人,我当初多半是因为自己是这门技艺的爱好者和继承者,以前迫于生活的压力,我也曾经想到过放弃,但是考虑到责任和内心深处的信仰才坚持了下来,我现在六十多岁了,如果不好好做下去的话,我的这个技艺很可能就会失传。”赵光宗说起来也有些无奈。

“现在政府不是加大了对传承的支持和保护力度?”看着赵光宗一脸的无奈,我不解地问道。

赵光宗说:“虽然政府对非物质文化遗产技艺传承人有相应的补助及优惠政策,但是仅靠补助还是很难生存下去。目前更重要的,还是得为这些技艺找到合适的继承人,能让它们进入一个健康的传承运作过程中,这样也能给传承人更多动力。除了家族传承,我也尝试着通过收徒的方式传承技艺。”

“有效果吗?”

赵光宗回忆说:“我曾经收过一个徒弟,但因为各种因素,徒弟学习起来并不认真,最后还反怪我教得不好。这样不愉快的经历也让我曾经彻底打消了收徒的想法。”

“现在,不少人都愿意免费让人学习自己的手艺,因为他们只是想通过这种方式使一些濒临绝迹的技艺流传下去。”

“很不错的民族文化有一天大家都不会了,或者变味了,那就真是太可惜了,我也办班,也不收费,坚持很重要,守护一门技艺真的很难,这应该是所有拥有一技之长的艺人们的心声。”

“目前很多传统技艺都已被高科技技术所取代,但传统技艺有一点是无法取代的,那就是传统技艺所承载的文化内涵,现在有些人做的所谓传统技艺的传承,实际上是变了味的传承。其表现为偷梁换柱,借传统技艺的壳,核心却遗失丧尽。”我接着说道。

赵光宗叹了口气:“绕三灵活动最主要的本质属性是充分展现人的自由快乐和人与自然和谐的主题,是通过乐舞仪式祷祝本主的祈求雨水的群众性民间活动,具有浓厚的巫术、宗教色彩,体现出非常鲜明的远古巫术文化和宗教文化特征。绕三灵传统技艺的传承就是要充分保持绕三灵技艺的核心和必要工具,这就要求传承人是个多面手,这样选择徒弟或者传承者的时候特别费力。”

“你找到这样的人选了吗?”

“找到了,但是还在筛选之中。绕三灵传统技艺也必须遵循传统方法,而且必须是系统、完整的继承。其中一个节点缺失都会造成传统技艺的链条断裂,从而失去绕三灵传统技艺的核心。所以,宁缺毋滥。这是我的坚持,现在生活条件和社会形势这么好,如果活到八九十岁的话,我还有二三十年的时间,可以继续寻找,只要能够很好地把绕三灵传统技艺传承下去。”

“我们说说你筛选的徒弟。”

“杜直斌和何树康是我从诸多徒弟之中筛选出来的,人很聪明,灵活,勤快,即兴方面也不错,绕三灵技艺对即兴方面的要求很高,它是最接近我们老百姓的艺术形式,即兴灵活很关键。还有我的妻子和大女儿。妻子和我学习霸王鞭,大女儿和我学习金钱鼓,她们都学得很不错,毕竟看我表演了这么多年,耳濡目染,有很深的基础。杜直斌和何树康是综合学习,我全面地教授他们。”

“对于绕三灵技艺的传承来说,有着别人不能替代的独特性和惟一性,要保护其传承的传统性和原生性。”

“对,原汁原味很重要,但是,这也是最头疼的事情。比如,树舞里的柳枝,你用那塑料的就看着实在让人恶心。科室就有人使用,这是对树舞的亵渎。现在有些霸王鞭也在使用塑料的管子,很多传统的材料正在被抛弃,在创新中不注意保留这种传统特色,那么还不如不创新。只图一时方便,而没有保持传统技艺工具的这种独特性,实际上是在远离自己本土或者本族文化的根源,只有热爱并守护传统技艺之中的文化元素,才能够增强对本民族文化的认同感和归属感。这也是我这么多年一直默默坚守的内心深处的原动力。”

2006年5月20日,绕三灵经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。绕三灵传承历史久远,群众基础深厚,活动规模庞大,巡游空间广阔,体现出白族在文化上的包容吸纳能力和高度的创新精神。它对强化文化认同感,增强白族凝聚力有很强的现实作用,已成为白族文化最有标志意义的象征之一。

赵光宗风趣地说:“我有一位老友,六十岁那一年去世,临死前,他对朋友说他一生里刚好参加过六十次绕三灵。他说他把自己还在娘肚子里参加的那一次绕三灵活动也算在里面了。现在,大理有些成年的白族人,如果哪一年因故未能参与,心中便会留下极大的遗憾,感到这一年里自己家将因此缺乏几分吉祥如意。”

白族人民在长期的历史发展过程中,形成了丰富多彩、独具特色的民族文化。这种文化精神及其生态环境,在人类文化的发展进程中具有典型的价值。

白族绕三灵经过长时期的各种优秀文化的凝聚、演变、融合,形成一种独特的文化现象。包含着丰富的文化内容和深层的哲学思想,是一笔宝贵的非物质文化遗产,具有极高的文化价值。

随着全球化趋势和现代化进程的加快,白族绕三灵受到很大的冲击,一些依靠口授和行为传承的文化遗产正在不断消失,许多优秀的传统技艺濒临消亡。

如不对其进行有效的保护和传承,宝贵的文化遗产将消失殆尽。因此,从地方实际情况出发,用科学发展的思路来对其进行有效的保护和传承,确保这一珍贵的文化资源得以延续发展。

“作为白族子弟,作为绕三灵的省级非物质文化代表性传承人,今后在刻苦钻研、提高自身艺术修养的同时,我将尽全力培养学生,把自己的技艺、唱调经验传给下一代,为弘扬民族文化、振兴绕三灵民俗艺术做出自己的贡献,这也是我义不容辞的责任,最最重要的是,我要守护好心中的信仰。”

在我结束采访准备告辞的时候,赵光宗向我道出了自己的决心。

赵光宗在表演白族霸王鞭

编辑手记:

大理白族绕三灵又称绕桑灵、绕山林,是白族人民在大理苍山洱海独特的自然景观和文化历史环境中,在长期农耕生活和稻作习俗中形成的别具特色的一种文化空间形式。它以白族本主崇拜为内容,以娱神娱人的歌舞、祭祀活动为载体,是一项含有历史、宗教、民俗、艺术、商贸等诸多文化内容的大理地区白族最具有白族特色的古老民俗节庆和圣典,同时也是中国首批发布的国家级非物质文化遗产名录。本期我们推出的是省级非物质文化遗产传承人赵光宗,讲述他为绕三灵传统表演技艺传承所作的最虔诚的守护。