社会工作的实践迷思及其范式转型

2016-10-26赵环

赵 环

社会工作的实践迷思及其范式转型

赵环

内容提要中国社会工作恢复重建近三十年来,一直未能跳离“专业化-本土化”的二元实践迷思。在此过程中,我们致力于寻求专业合法性地位,但却陷入追求“专业化”而致“专业本位”的陷阱,依附“政府购买服务”体制而致“建制化”的异化现实。本文试图将“社会创新”重新带回到社会工作的实践内核,讨论追求公共性构筑的社会创新理念与社会工作实践的同构与契合,并以此为我国当代社会工作的未来发展提供参考路径。

社会工作社会创新实践迷思范式转型

问题提出

自1987年社会工作专业恢复设置以降,社会工作的专业化与职业化进程沿着“双轨运行”的道路迸发:第一条轨道是“教育先行”,即高等教育率先发展,其重点是引入西方社会工作理论体系与实务模式,从事人才培养的铺垫工作;另一条轨道是民政部主导的社会工作实务,其核心是在政府职能转变的背景下进行社会体制与社会服务供给体系的改革。这两股力量虽然在目标上具有一致性,但其运作逻辑与具体发展策略却不尽相同,致使社会工作难以摆脱其在“专业化与本土化”议题上的纠缠(王思斌,2001;葛忠明,2015),社会工作也长期处于这种寻求专业性抑或本土性的迷思之中(殷妙仲,2011)。

面对上述困境和迷思,“嵌入式发展”被认为是实现社会工作本土化发展的一种可能路径。这一路径先是在学术共同体内部成为主流范式(徐永祥,2009;王思斌,2011),后与政策共同体在“服务型治理”发展理念(王思斌,2015)、政府购买服务制度设置等方面达成共识(宋国恺,2013),进而对现行社会工作的制度建构与实务模式塑造产生了深远影响。社会工作本身亦在这一格局和路径中取得了前所未有的发展。

然而,不能忽视也不可否认的是,在实务共同体中,我们的一线社会工作者正在遭遇着专业实践内外的困惑与约束,专业理想和专业实践之间裂痕明显(朱健刚、陈安娜,2013;葛忠明,2015)。与此同时,在学术共同体内部,也时常可以听到对目前社会工作教育的反思和检讨(臧其胜,2012),以及对现行构建政社关系所采用策略的质疑与声讨(郭伟和,2011)。换言之,我们尚未跳脱社会工作本土化发展的迷思,现实情况依旧困难重重。

割裂与异化:“后发型社会工作”现实之困

社会工作是现代性的产物。我国现代化进程呈现出的典型后发型特征,亦被烙在社会工作身上。我国的社会工作发展模式与诸多发展中国家的社会工作均可被纳入“后发型社会工作”的类型中来,正在或将要面临一些共性的发展困境。

后发型社会工作的突出特征之一,便是其专业化发展过程是围绕着争取“合法性”,特别是生存议题而建构起来的。从社会工作教育的先行发展,到目前方兴未艾的政府购买社工服务,学术精英和专业力量在与政府的博弈过程中基于现实客观需求,通过洞察社会变迁的脉络,逐渐将社会工作表述为应对社会问题、有能力解决社会问题的机制及有效的工作方法,实践着争取国家与社会“承认”(王思斌,2013)以及“时势权力”的战略框架(何雪松,2013)。此种形态,既源于历史脉络,也是基于现实制度环境的理性选择。

(一)专业性:自我生产的发展陷阱

不难发现,当前我国社会工作发展具体的路径表现为起步阶段追求“专业化”,继而追求制度化,最终实现长期维持“高专业化”的目标。可以看到,追求专业是发展现代意义上的社会工作职业的必要性手段,而将社会工作“嵌入”或“吸纳”进现行体制的制度化策略,也是为了通过各种方式维持并保证社会工作的长期专业性。

但是,缺少反思的“专业性”无异于“非专业性”。在这一专业化过程中,专业共同体皆是以“专业”这个概念去审视周遭的一切组织、资源与要素。专业化这一概念试图独立承担起社会工作发展范畴、问题形成及架构整合的所有任务。此种思维惯性,甚至会把我们的视野缩限到仅在社工专业内部去讨论专业性,而形成某种增强专业化就能解决社会问题的迷思。但正如朱健刚和陈安娜(2013)的研究所指出的:“专业社会工作若是继续持有‘专业社工是最有资格从事社会服务’的专业神话,以政府购买服务的方式深度嵌入街区的专业社工既未必能保证自身的专业性,也未必能有助于街区善治,专业的人本主义逻辑也会被资本的工具主义逻辑取代”,最终成为“堕落的天使”。这种强调专业性又并未带来社会工作真正专业性时代来临的悖论,或许应成为那些固守“专业”本位的人的反思文本。

另外一个不可忽视的现实发生在社会工作教育领域。不难理解,在教育先行的中国,改革开放以后推介、诠释与传播西方先进国家的知识技术体系者,自然优先取得专家的权威地位,进而拥有论述的主导权。或许是囿于历史的局限性,当西方所建制的主流社会工作知识体系、教育制度与理论方法等推介至中国大陆,长期以来不断地生产复制着上述缺少必要本土反思性的社会工作知识,并主导了我们对社会工作的基本认识。但是,这样的社会工作知识、教育与方法并非根植于中国社会,也未经深切的反省与转化,也不见得符合中国社会发展的脉动。

(二)建制化:作为制度化的意外后果

近年来,政府逐渐倾向于将社会服务通过政府购买的形式交由社会服务机构执行。与二、三线城市相比,政府购买社工服务项目的类型与数量在北京、上海、深圳、广州等社会工作发达地区更是不可同日而语。大量契约型社会工作服务机构也应势如雨后春笋般拔地而起。至此,我们可以发现在社会工作领域基本形成了政府、学术精英、社工机构的三大权力主体。

我们发现,囿于现行政府主导的职业认证制度和购买服务机制,实际上的社会工作制度化过程更多的是被“建制化”,具体表现为向国家体制靠拢甚至依附,甚至契约化的社工服务机构自身亦可能成为一个亟待解救的“社会问题”。稚气未消的社工服务机构面对着一个充满竞争性的市场环境,政府政策的稍微改变,就会使得许多机构陷入财务困境、用人困境。另外,为了自身的生存,机构还会有意无意地夸大问题,同时炫耀自身对于社会问题解决的专业可能,以获得更多的认可和资源支持。有时,此种大型契约型社工服务机构甚至会在公众面前表现出“狐假虎威”的效应,压缩自认为非专业的民间草根社会组织、社区自组织的生存空间,并有意无意地漠视具有民间性、在地性的实践智慧。

而基层的社会工作者,在行政权力不断侵蚀,知识权力不断增生的情况下,不是由政府决定做什么和怎么做,就是由学者专家决定,抑或由机构首脑决定。在现行体制中,社会工作的服务内容因此被规格化:权力主体通过种种规范来对社会工作从业人员进行规制以符合其要求。这种建制的社会工作,是缺乏共同倡导和变革社会的集体行动的想象与实践的。

此种仰赖政府权力所完成的建制,其实只是让社会工作承担社会控制的角色,而丧失了一门专业的本质属性:自主性。因此,中国社会工作并没有创造出属于自己的“公共空间”,一定程度也忽略了社会工作为了社会公义、追求社会价值和提升社会福祉的实践本质。

社会创新的内涵及其与社会工作的契合性

(一)社会创新的内涵辨析

过往有关创新的研究往往注重从方法论上强调创新的技术性,而忽视了此种工具理性背后的深层机理或终极目标,也即忽视了创新真正的本体论意涵。

近二十年来,社会创新作为一种解决社会发展问题和促成社会变迁的有效机制,日益成为一个正在改变世界的全球性议题(纪光欣、刘小靖,2014)。虽然目前对于社会创新的定义还莫衷一是,但已取得了一个基本共识:创新的范畴不应该只是技术创新,也不只是为了竞争力的提升和利益的累积,而是可以降低社会、政治、经济的不平等以提升社会福祉的公共利益目标。该共识的核心是强调创新具有的“为社会性”的公共特征,也就是社会创新。

(二)社会工作与社会创新的同构与契合

1.社会工作:社会创新的一种制度性后果

前文提出了创新的社会性意涵,即社会创新是以创造公共产品与提升社会福祉为目的,更多地体现出公共性的内涵,即是一种“为社会”的创新。这里所谓的“为社会”特征,更多的是涂尔干和波兰尼意义上的、具有实体和道德意义上的社会。在波兰尼(1957)看来,社会具有能动性,它能够对市场所采取的行动(让社会从属于市场的逻辑)进行“反向保护”,以使市场重新“嵌入”社会的轨道上来。作为市场化推进的重要产物,“技术创新”也愈发地出现类似于市场殖民社会一样的逻辑,使人们在享受技术创新的同时,却身处技术理性的“牢笼之中”。那么,我们如何走出这种“理性的牢笼”?这就需要一系列人、组织和制度来对技术的“非社会性”进行弥补或者替代。在诸多的实践经验中,现代社会工作就是在社会急剧转型和社会问题丛生的背景下发展起来的。从无到有,从志愿慈善到专业服务,作为一种解决社会问题或满足公众需求的新制度、新方法,致力于增进人类福祉的社会工作无疑是社会创新的产物和结果。

2.社会工作与社会创新的多元契合

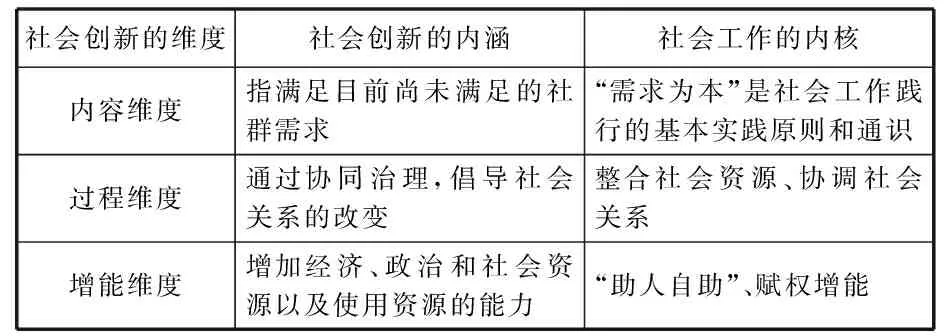

社会工作是社会创新的制度结果,且与社会创新具有天然的契合性。以下使用Moulaert等人(2005)提出的社会创新的三个核心维度分析这一契合性(表1)。

表1 社会创新与社会工作的契合

其一为内容维度,是指社会创新必须满足目前尚未满足的社群需求。社会工作是一个以科学方法进行的助人服务活动。从社会公众的需求出发,即“需求为本”是社会工作践行的基本实践原则和通识。这一实践原则在现行各地社会工作的实务工作中也能够得到印证。具体而言,一方面,了解社会公众尚未满足的需求是社会工作提供专业服务的出发点;另一方面,满足尚未满足的服务需求则是社会工作提供专业服务的落脚点。

其二为过程维度,是指社会创新必须通过协同治理,倡导社会关系的改变。社会工作提供的助人服务活动离不开一定的资源作为支撑,特别是在面对一些复杂的社会问题时这一需求更为强烈。在实际工作中,我们也发现资源整合成为社会工作的特殊品质,即社会工作者时常需要联动政府、企业、社会组织乃至个人等资源,与其他多元主体协同治理,共同致力于社会关系的改变,而这也与我国现行“党委领导、政府主导、社会协同、公众参与、法治保障”的社会治理体制相契合。

其三为增能维度,是指社会创新必须增加经济、政治和社会资源以及使用资源的能力。除了发挥资源整合者的特定功能之外,社会工作还具有使能者的角色,体现在“助人自助”的核心价值观和专业宗旨之中。具体而言,社会工作开展的助人服务活动,并不是单方面的助人服务,而是通过社会工作者与服务对象同行的使能者的角色定位,激活个人、群体和社区自我改变、成长和不断进步的能力,实现增能发展的目标。

综上,社会工作与社会创新同构同源,并在内容维度、过程维度以及增能维度三个方面具有明显的契合性。也正是由于这一同构契合的特征,使得作为社会创新制度化结果的社会工作,天然地带有社会创新的特质。换言之,社会创新是社会工作的重要实践内核,也因其蕴含的“为社会”的公共精神成为拓展社会工作的包容性和想象力的重要指引和方向。

重拾社会创新:中国社会工作发展的可能路径

本文认为,中国社会工作必须重拾社会创新所蕴含的公共精神,重构社会工作的“公共性”体质,在内容维度上更多体现出对工具理性以外的公共价值与社会福祉的追索;在过程维度上强调与多元主体一起的行动逻辑,体现出社会工作在促进社区参与、公益行动的同行者力量;在增能维度上,在社会资源有限、挑战复杂的脉络中寻求体系更为宏大、更为包容的社会问题解决方案。

(一)塑造公益环境:创新视域的整体性

过去三十年,取得专业地位成为了社会工作界的努力方向,但这不应是社会工作专业唯一的论述与意识形态。社会工作应该持续反省,摆脱在诸多专业中寻找定位的纠结,让社会工作回归到社会创新的历史源头去找回自己的“根”。社会工作发端于公民的志愿活动,而倡导公共利益、追求社会价值,是社会工作的重要本质与使命。

因此,社会工作应具有丰富与多元的想象空间,投入到更加草根的工作场域,以更贴近公众的需求出发,发展更具在地性、差异性与创造性的社会问题解决方案与策略。除了针对特定弱势群体的服务之外,也应引导社会大众亲近公益,让民众可以看到志愿精神与公益创新对于社会问题的正面作用,并且体验到个人与集体行动带来的点滴改变。在实施途径方面,需要营造出公民参与的社会氛围,既可以一定程度上沿袭政府主导的自上而下的模式,更需致力于激发从个人开始做起的自下而上的“草根”模式,并以此作为构筑公共性的实践基础,社会工作才能达至开发公益资源、营造公益环境、推动社会正向改变的效果。

(二)赋权公益同盟:行动主体的开放性

只有跳出“专业社工是最有资格从事社会服务”的“画地为牢”式迷思、秉持开放包容的心态,社会工作才可以与市场、政府、社会组织以及社区发生较为良性的互动,进而形成同盟关系。社工服务机构应该清楚地定位自身的使命与定位,寻求相谋合的组织间的合作;同时,应通过“跨界”的虚心学习,找到创造社会价值的新方式。社会工作须重视在地特色与当地智慧,珍惜在社区场域之中积累迸发出的经验与创意,注重与社区发展密切的合作同盟关系,将焦点放在人与人的互动、合作、共享与互惠方面,为社区问题提出可能的创新型解决方案。此外,应加强与其他社会组织的合作,培育社区社会组织,在实践中加强“三社联动”这一促进社会创新的重要生成机制。

(三)再造支持网络:服务资源的多元性

首先,社会工作需要从只有“政府购买服务”才能增进社会工作的专业地位并获得持久且稳固资源的幻象中走出来,清醒地认识到伴随政府资源而来的控制思维和建制倾向。在一个讲联盟、谋合作的时代里,社会工作应积极寻求各方资源。过往,企业在公益服务中仅纯粹扮演金钱或其他资源的赞助角色,对于服务活动的实质内容鲜少深入。但是,当今企业社会责任的发展以及企业策略性公益慈善的盛行,使得企业与社会组织在公益事业中的互动可能发生转向,朝向伙伴关系的合作模式成为可能。再次,社会工作应从社会资本的视角出发,整合社区资源及支持网络,推动社区融合、提升民众参与度。总之,社会工作应整合不同组织间现有的、分散的资源,发挥资源效益的最大化。可以预见的是,公益资源网络的建设,应该包容政府引导、商界支持、社会合作、公民参与的内涵,也是共建社会资本,改变社会关系的过程。

讨 论

世界经济的不景气已经对全球化体系产生了持久而深远的影响,社会工作行业也难免波及。我们可以观察到,许多国家正在积极应对此种焦虑,不再是“闭门造车”,而是更加积极主动地拥抱那些以往被视为“非社工”的要素。面对迟迟不见起色的经济形势,越来越多的社会组织减少了对政府委托和购买的依赖,转而采用更加多元的方式获得维持服务运转所需的资金与其他资源。

对于当代中国的社会工作而言,重拾社会创新精神,其根本是要摒弃本位观念,跳脱专业化的迷失和建制化的牢笼,重新构筑起属于社会工作的公共空间,发挥更多的想象力,拓展更广阔的空间;并使得组织形式更加多样,服务手段更加新颖,收入来源更加多元,参与者更加广泛(顾远,2012)。那么,社会工作将不会被解构,反而可能日渐壮大和升华,并呈现出更丰富的发展面向和可能。

1.Flexner, A., Is Social Work a Profession? in Proceedings of the National Conference of Charities and Correction at the Forty-second Annual Session Held in Baltimore,Maryland. Chicago: Hildmann,1915.

2.Moulaert, F., Martinelli, F., Swyngedouw, E. & Gonzalez, S.,Towards alternative model(s) of local innovation. Urban Studies,2005,42(11):1969-1990.

3.波兰尼:《巨变:当代政治与经济的起源》,黄树民译,社会科学文献出版社,2013年。

4.何雪松:《社会工作的“时势权力”》,《社会工作》2013年第5期。

5.葛忠明:《从专业化到专业主义:中国社会工作专业发展中的一个潜在问题》,《社会科学》2015年第4期。

6.郭伟和:《转型社会背景下中国社会工作的发展战略选择》,《思想战线》2011年第4期。

7.顾远:《公益行业正在消失吗》,《东方早报》2012年7月6日。

8.纪光欣、刘小靖:《社会创新国内研究述评》,《中国石油大学学报》(社会科学版)2014年第6期。

9.宋国恺:《政府购买服务:一项社会治理机制创新》,《北京工业大学学报》(社会科学版)2013年第6期。

10.王思斌:《试论我国社会工作的本土化》,《浙江学刊》2001年第2期。

12.王思斌:《中国社会工作的嵌入性发展》,《社会科学战线》2011年第2期。

13.王思斌:《走向承认:中国专业社会工作的发展方向》,《河北学刊》2013年第6期。

14.徐永祥:《建构式社会工作与灾后社会重建:核心理念与服务模式——基于上海社工服务团赴川援助的实践经验分析》,《华东理工大学学报》(社会科学版)2009年第1期。

15.殷妙仲:《专业、科学、本土化:中国社会工作十年的三个迷思》,《社会科学》2011年第1期。

16.臧其胜:《“技术规制”抑或“反思生成”:社会工作实践教学模式探析》,《社会工作》2012年第11期。

17.朱健刚、陈安娜:《嵌入中的专业社会工作与街区权力关系——对一个政府购买服务项目的个案分析》,《社会学研究》2013年第1期。

〔责任编辑:毕素华〕

赵环,华东理工大学社会工作系主任、副教授,香港大学社会福利哲学博士。上海,200237