黄道周一个总是“自寻死路”的人

2016-10-25林梅琴

本刊记者 林梅琴

黄道周一个总是“自寻死路”的人

本刊记者林梅琴

自寻死路,按现在流行的说法就是“作死”。明朝末年,就有这么一个“花样作死”的漳浦人——黄道周。

他才华横溢,却因屡次直言犯上,被贬了又贬,还被皇帝怒斥:“一生学问只办得一张佞口!”他是个文官,没有死于谏,却在明朝灭亡后,募集了数千人,以必死的决心抗击清兵。被俘后,清廷派洪承畴劝降,可他宁可绝食也不偷生,最终被砍了头。

任气节而不顾利害,这“作死”法,也够轰轰烈烈了。

瞎说什么大实话

明熹宗时期,太监魏忠贤专权。考中进士的黄道周刚入朝为官,便与同在翰林院的文震孟、郑鄤等人订立了“尽言报国”的盟誓。

后来他改授翰林编修、经筵展书官,按照惯例,必须奉书跪着前行。可他认为讲筵是件很庄重的事情,便不遵循旧例,站起来走路,就算被魏忠贤威胁依旧故我。

然而他所处的,却是明朝历史上最腐败、最黑暗的年代。在奸臣当道的局势下,他最终于天启五年(1625年)四月被迫离京归里。

两年后,崇祯帝朱由检继位,大力打击阉党,治了魏忠贤十大罪,命逮捕法办,并肃清其余党。黄道周也在这年起复原职。他以为可以实现事君报国的大志了,风尘仆仆赶到京师,不久就被派到浙江主持乡试。他典试态度认真,秉公办事,不受请托,豪门子弟走不了他的门路,多恨之入骨。

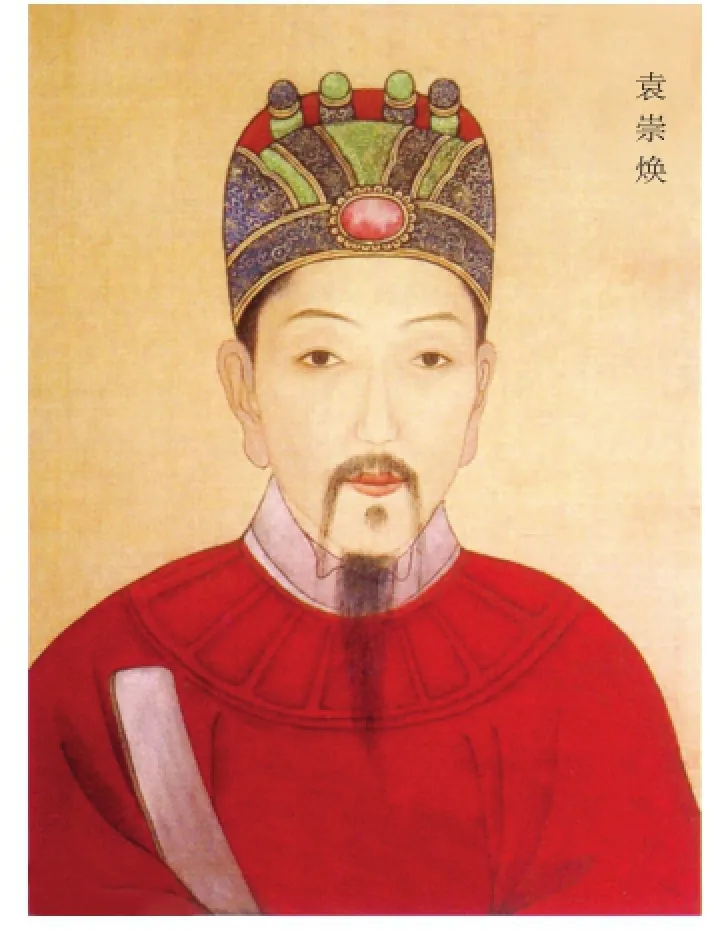

第二年,礼部尚书、文渊阁大学士钱龙锡举荐袁崇焕为帅,不久后,东北拒敌失败,后金军队大举入侵,直逼京城。这一战对崇祯的打击很大,他在军中逮捕袁崇焕,追究主使者,大兴株连,要杀了钱龙锡。

天子一怒,满朝官员没有一个人敢吭声。黄道周听说这事后,叹息道:“怎么能够让皇上背负诛杀辅臣的声名呢!”于是他连夜上疏,为钱龙锡辩冤,直指崇祯过失:“今杀累辅,徒有损于国。”

奏折递上去后,崇祯大怒,要黄道周立刻回奏。这其实也是给他一个为自己辩解的机会。然而黄道周却不顾一切地坚持己见,再次上疏表明自己是“区区寸心”“为国体、边计、士气、人心留此一段实话”。

他向崇祯解释:“国家供养军队多年,物力已经耗尽。这时候就算杀了钱龙锡,对边疆战事也没半点好处,反而白白灭了自己的士气,伤害了治国之本。臣不自量力,希望能够亲历疆场,审察险要厉害之处。一旦让我统兵,将扑灭燎原之火,这是我的最大的希望。”

黄道周的这些话,让崇祯更加愤怒,几乎要下令杀了他。但最终钱龙锡还是被他救下了,而黄道周“收获”的,则是降三级调用。

按理说,吃了这个大亏,黄道周应该明白“伴君如伴虎,这只老虎得顺毛摸”的道理了。但他后来的举动,却表明了他根本就不在乎这些。

崇祯五年(1632年)正月,黄道周因病请求回乡休养。临走前,他放心不下,给崇祯递上了《放门陈事疏》,言语间毫无忌讳,直指朝政弊端。

他表示,自从自己入朝为官以来,看到的大臣都没有远见,只知道苛求那些琐碎的事情。治理朝政的把督责当做要谈,治理边疆的把姑息当做上策,说到仁义道德,就觉得是迂昧不合常理,“一切磨勘,则葛藤终年;一意不调,而株连四起”。

这些话对崇祯来说实在太刺耳了,他借“葛藤”“株连”数语,让黄道周把话说清楚。

于是黄道周再上《放门回奏疏》,真的把话说了个清清楚楚、明明白白:“如今诸大臣没有一个是真正为朝廷考虑的,他们的用人行事,不过是利用权力打压那些真正想为国尽力的仁人志士。”在这份奏疏中,黄道周还直截了当地指出崇祯用人失当,重用小人,又向他举荐了一批人才。

然而对于这些忠言,崇祯不但不领情,还将黄道周削籍为民,让他滚回家去了。

乾隆

乾隆帝评价黄道周:“立朝守正,风节凛然,其奏议慷慨极言,忠议溢于简牍;卒之以身殉国,不愧一代完人。”

官降三级算什么,连贬六级给你看

崇祯十一年(1638年),一场有名的辩论在御前上演,辩论的主角之一便是黄道周。可他虽打赢了嘴战,却在之后被连贬六级。

事情是这样的。

崇祯九年(1636年),朝廷再次启用黄道周,迁左谕德,任经筵日讲官、翰林侍读学士等职。经过时间的流逝,黄道周当初的话,几乎一一应验。虽然他的忠言太过逆耳,但崇祯其实是真心想当一个好皇帝的。黄道周学识渊博,直言敢谏,名气又大,确实值得任用。

然而刚一上任,黄道周便不改谏官本色,连连上疏,很快又惹怒了崇祯,也得罪了许多同僚。

当时的首辅温体仁认为,灾害、战争归根结底是各郡县治理无序的结果,应该要用重法惩治,因此,他多次大规模发起狱讼。崇祯很赏识温体仁,认为他很能干。黄道周却上疏说:“治理天下要讲究方法,法律不是用来压制天下人民的器具。温体仁是龌龊小人,怎么能和他共谋大计?”这句话,让温体仁怀恨在心。

而对另一位权倾一时的大臣——礼部尚书兼东阁大学士杨嗣昌,黄道周也毫不掩饰地斥责他私下里妄自议和。当时朝廷正在肃清东林党,在杨嗣昌的设计下,黄道周虽然不是东林党朋,也被株连了。心灰意冷的他,决定请辞回家。

黄道周出身贫寒,以孝顺双亲而闻名。可这回,他却因这个“孝”字,栽了个大跟头。

黄道周连着递了数次辞职报告,崇祯皆不允。为了解释自己请辞的原因,他列举了十数条理由,其中一条写的是“文章意气,坎坷磊落,不如钱谦益、郑鄤”。这些场面话,被有心人看在了眼里。

非常凑巧,有人在这时候弹劾了郑鄤,说他曾打过自己的母亲,犯了大逆之罪。关于这件事,有两种说法。一是,郑鄤年少时,因为其母悍妒,犯了七出之过,其父想要教训她。郑鄤不愿意父亲因此留下不好的名声,也怕父亲下手太重,便哭着请求代父亲杖责母亲,做个样子。还有一种说法是,郑鄤确实对他母亲不好,只是骗过了曾经在他家小住过一段时日的黄道周。

不管真相如何,郑鄤被凌迟处死了。而这样一个“不孝”之人,黄道周居然称赞他文章写得好,自然说不过去。这个把柄,被杨嗣昌牢牢抓在了手里。

崇祯十一年七月初五,黄道周在御前会议中连上三疏,攻击没有回乡丁忧的杨嗣昌、陈新甲、方一藻三人不忠不孝(按照封建社会的惯例,父母死应该丁忧守制,不能出仕做官),直斥杨嗣昌“天下无无父之子,亦无不臣之子”。

被康熙帝誉为“清廉为天下巡抚第一”的清代诗人、书画家宋荦,在《漫堂书画跋》中写道:“石斋先生楷法尤精,所谓意气密丽,如飞鸿舞鹤,令人叫绝。”

清代书法家王文治赞黄道周:“楷法格调适媚,直逼钟(繇)、王(羲之)。”

晚清“娄东画派”代表性画家与评论家秦祖永评价黄道周的书法:“行草笔意,离奇超妙,深得二王(羲之、献之)神髓。”

黄道周书法作品。

但黄道周显然忽略了一点,夺情起复杨嗣昌等人的,不是别人,正是当朝皇帝,高高在上的崇祯。他骂他们不忠不孝,无异于当面给了崇祯一个耳光。

为此,崇祯极力袒护杨嗣昌,这君臣二人联合起来,光是气势上,就足够碾压黄道周了。然而黄道周依然雄辩滔滔,“与嗣昌争辩上前,犯颜谏争,不少退,观者莫不战栗”。

辩论的结果,是黄道周占了上风。可惜他赢了辩论,却输了天子的心。崇祯怒不可遏,斥责他:“一生学问只办得一张佞口!”

这话一出来,黄道周可不干了。他不管三七二十一,大声争辩道:“忠佞二字,臣不敢不辩。臣在君父之前独独敢言为佞,岂在君父之前谗诌面谀者为忠乎?”他甚至说皇帝,“忠佞不分,则邪正混淆,何以治?”

这场辩论之后,黄道周被连贬六级,调到江西任按察司照磨。崇祯十三年(1640年),江西巡抚解学龙以“忠孝”为由,向朝廷举荐黄道周,认为他“可任辅导(相)”。

这正犯了崇祯的大忌——他最恨官员之间相互勾结。于是,被激怒的崇祯,下令将他们两人都逮捕入狱,以“伪学欺世”之罪重治,好在几位大臣力谏,这才改为廷杖八十,永远充军广西。

靠才华征服了狱卒

挨了八十大棍的黄道周皮开肉绽,遍体鳞伤,足足卧床80多天,才能稍稍起立。但他的名声,反而更响了。时人有言:“天下称直谏者,必曰黄石斋。”

按理说,沦为了阶下囚,应该没什么好日子过。不过据《黄道周年谱》记载,他在狱中并没有受到狱卒的刁难:“先生既以清苦闻天下,诸狱卒皆不敢有望,于先生惟日奉纸札丐先生书。”

黄道周14岁便游学广东博罗,获誉“闽海才子”,他的书法尤其出名,人们称其行书“飞鸿舞鹤”、楷书“峻厚古拙”,把他与王铎、倪元璐并列为“明末三大家”。狱卒们知道他的字好,每天都请他写字,他也欣然接受。“先生时时为写《孝经》,以当役钱。凡手书《孝经》一百二十本,皆以狱卒持去。”

入狱15个月,黄道周备受酷刑折磨,杖疮发作,几不能自持,但他仍然坚持每月写上10部《孝经》,字字端正恭谨,可见其心诚。他还说:“臣观《孝经》者,道德之渊源,治化之纲领也,六经之本皆出《孝经》。”

在狱中,黄道周还完成了《易象正》十二卷。他以学者名世,精通经史、诗赋、天文、历法、数学,绘画亦见功力。被誉为惊世骇俗的书法,只是他“学问中第七八乘事”。他以数明理,以理明数,潜心研究《易》学,一生共留下《易》类著述十三种,对后来的学者颇有影响。

崇祯十四年(1641年),杨嗣昌暴病而死。崇祯想起黄道周的“清操力学,尚策励”,赦免了他的罪责,让他复官。然而这时候的黄道周,对气数已尽的明朝已经不抱什么期望了,他告病从南京径直回到老家漳浦,专心著书。

对于黄道周这位好友,明代地理学家徐霞客给予了极高的评价:“字画为馆阁第一,文章为国朝第一,人品为海内第一,其学问直接周孔,为古今第一。”

黄道周纪念馆建于明代崇文书院原址上,童年时代的黄道周曾在此就读。

给自己找了另一条死路

自古以来,文死谏,武死战。黄道周是文官,他没有因为谏言而死,却为自己找了另一条死路。

明亡后,黄道周回福建担任隆武政权吏、兵二部尚书。南明隆武元年(1645年)九月十九日,他募集了数千人,带着十余匹马和一个月的军粮,出仙霞关抗击清兵。这种以卵击石的顽抗,很快就以失败而告终。

黄道周被俘,由清军押解至南京。清廷敬重黄道周博学忠义,派已降清的洪承畴前去劝降。黄道周写下对联,讥讽洪承畴:“史笔流芳,虽未成功终可法;洪恩浩荡,不能报国反成仇。”

洪承畴虽然羞愧至极,却还是上疏请求免去黄道周死刑。清廷不准,黄道周绝食十数日求死。他的妻子蔡玉卿还写信来鼓励他说:“忠臣有国无家,勿内顾。”

南明隆武二年(1646年)三月五日,是黄道周就义的日子。临刑前,他盥洗更衣,取出纸墨,画了一幅长松怪石赠人,留遗言:“蹈仁不死,履险若夷;有陨自天,舍命不渝。”他的老仆痛苦不已,黄道周反而安慰他:“吾为正义而死,是为考终,汝何哀?”

在南京东华门刑场上,他向南拜了拜,撕裂衣服,咬破手指,写下血书:“纲常万古,节义千秋;天地知我,家人无忧。”随后大呼:“天下岂有畏死黄道周哉?”

刽子手刀落,黄道周头断而身犹“兀立不仆”,敛其尸,衣服里赫然写着“大明孤臣黄道周”七个大字。

黄道周就义后,乡人在他出生的铜山深井村旧居里,设了神牌祭祀。相传10年后,有人在武夷山林中,看到一位和他极其相似的黄衫老者,策杖于林泉间,于是建庙崇祀他。在民间,人们把黄道周当做神一样供奉,尊称他为“助顺将军”。清乾隆年间,有黄姓人家将他的香火带到台湾,如今的台北市康定路也有“助顺将军庙”。