人体运动链视角下的身体功能性训练研究

2016-10-21牛永刚赵焕彬

牛永刚,赵焕彬

(1.河北师范大学, 石家庄 050024;2.安阳师范学院, 河南 安阳 455000)

人体运动链视角下的身体功能性训练研究

牛永刚1,2,赵焕彬1

(1.河北师范大学, 石家庄050024;2.安阳师范学院, 河南 安阳455000)

从人体运动链构成的结构及其与身体功能性训练的关系入手,运用文献资料、逻辑分析等研究方法,综合借鉴功能解剖学、筋膜学、运动生物力学、逻辑学等学科的理论知识,以运动链的视角审视和分析功能性训练中的弱链、动作代偿等问题,运用筋膜链的视角对核心力量与稳定性在功能性训练中的作用,以及在开链-闭链在转链环节时出现弱链及损伤的原因进行分析与讨论,对于预防和减少运动损伤,提高训练效率和效益有着积极的现实意义。

筋膜链;人体运动链;功能性训练;动作代偿;弱链

2000年悉尼奥运会后,随着国家体育总局“119工程”的提出,功能性训练被引入到国家队的训练中,取得良好效果后,迅速在我国竞技体育领域得到推广,并逐步形成以竞技体育为主导,辐射到青少年、老年人、军事及特殊人群,形成“四位一体”功能性体能训练人群框架格局。袁守龙[1]认为,身体运动功能性训练理念在我国的发展,经历了从单纯强调机体能力的身体素质训练,到重视人体能量代谢系统重要作用的体能训练,进而发展到对人体核心部位重要支撑与传导作用的核心力量训练,再到“动力链理论”等几个阶段。因此,运用人体运动链的视角,对功能性体能训练的相关问题进行讨论与分析有着很强的现实及理论意义。

1 人体运动链是功能性体能训练的基础和前提

运动链的概念是源于德国人勒洛(Franz Reuleaux),1876年在《机械运动学》中第一次创造性地提出的“链接概念”,之后这一概念被广泛接受和应用,是指由两个或两个以上的构件通过运动副的联接而构成的相对可动的系统。1933年,Hans首次把运动链概念的动态链接和链接系统框架的外推法引入分析人体运动中,并简述了肌肉的功能[2],将人体运动链的概念建立起来,人体运动链被看作是肌肉连续连接身体各部分的经络,是以功能作为单元进行连接,而不仅仅是各部分的总合[3]。在美国国家运动医学学会(NASM)给人体运动链下的定义为连接神经、肌肉和骨骼的所有运动及相互关系[4]。1964年Hanavan将人体划分成15刚体模型进行研究[5],并成为运动生物力学研究人体运动的一种重要的方法和途径。从三维功能科学理论角度来看,人体运动链系统是将一个复杂的、个性化的和任务导向的功能系统的人体,看作是一个由神经系统、骨骼肌肉、心血管系统等组成的无法分割的功能综合体,这一统一体可以包括肌肉链、关节链、神经链、内分泌链、能量链等多个子系统[6]。

1964年Hanavan将人体划分成15刚体模型进行研究[2],并成为运动生物力学研究人体运动的一个重要的方法和途径,这些研究为人们按运动链的方式对人体动作进行研究开辟了方向。近年来,随着人们对人体运动链研究的不断深入,有多位Rolfers按摩师、理疗医师、康复治疗师和整骨医师从不同角度出发,提出了多个人体肌肉链模型[7]。其中以肌筋膜结构为代表的筋膜学运用人体解剖方法,改变传统地的“分割”视角,找到了肌肉和肌筋膜“连续”的科学证据,成为我国传播和影响最为广泛的一种肌肉链模型。

1.1功能性动作是人体运动链/动力链上传递的结果

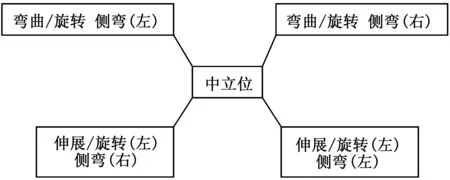

人体所有功能的实现都离不开动作,所有动作的完成都是在神经系统支配下,以肌肉为主动系统、筋膜/肌腱为被动系统、骨骼为杠杆、关节为枢纽的张力均衡传导过程。功能性动作是指在准确、有效整合人体基本运动方式时,能够提供和保持运动链上肌肉的灵活与稳定的能力[8]。Michael和Robert认为[9],功能性动作是个体在完成特定目标任务时,身体多系统、组织参与适应环境的任何运动形式。Gray Cook[10]认为,人体的动作是3个基本运动平面的综合运动,不是独立的,而是相互补充,协调用力的结果,这种综合运动是通过人体运动链实现的。通过人体运动的4种功能性动作组合[10](图1),并将这些组合动作对称划分为基本动作形式进行研究,即弯曲/伸展(Flexion/Extension),内旋转/外旋转 (Internal Rotation/External Rotation)。得出结论提出,下劈(Chip)和上挑(Lift)动作可以作为运动员逐步加强躯干(torso)力量功能性训练和运动专项训练的功能性动作。美国国家运动医学学会(National Academy of Sports Medicine,NASM)给出的功能性训练定义是,在完成特定目标动作时,涉及到完整动力链中每个环节在不同平面中的加速、减速及稳定性训练动作[11]。不难看出,功能性动作是人体运动链在多关节、多平面的综合表达的结果。

图1 人体运动的四种功能性动作组合

综上可知,在人体完成各种功能动作时,可以视作是各条不同人体运动链协同工作的结果。因此,依据人体功能解剖学的结构,按照符合运动生物力学特征的人体运动链进行功能性体能训练,具有特殊的现实意义。

1.2人体运动链结构决定着功能性动作的功能

系统论认为结构决定功能,且系统具有结构和功能相互关联,相互转化的规律,没有结构的功能和没有功能的结构都不存在,人体运动链也具有链结构与链功能的统一性。人体为了实现运动条件下的各种外部功能表现,可以看作是由若干个功能与结构单元组成的机体系统[6]。

从解剖结构来看,人体运动链的关节构成包括踝关节、膝关节、髋关节、腰段脊柱、胸段脊柱、肩关节、肘关节、腕关节等可动要素点;而人体的小腿、大腿、躯干、上臂、前臂、手等多个环节围绕着可动要素点进行连接构成人体运动链的可动环节。力作用在人体运动链上,各环节相对位置发生改变,从而产生最后用力的运动状态[12]。人体运动链的构成至少需要2个以上的可动要素点和3个可动环节,结合人体的基本结构,可以将人体运动链划分为上肢链(左右各一条),下肢链(左右各一条)和躯干核心链(一条),共五条。一般情况下,人体能量可以沿一条运动链(或身体的一部分)产生的能量或力量可以连续的传导到下一条链。这种链式系统工作过程经常是由地面开始,通过腿的发力、躯干转动、上臂的抬高、前臂伸展(上臂内旋和前臂旋内)、手的弯曲来实现[10, 13]。传递过程中,作为上肢链和下肢链的最末端环节的手和脚的功率、速度以及动作幅度等指标,自然成为了评价运动链效能的重要指标。躯干是连接上下肢运动链的重要位置,其传递力的方式与效率很大程度上影响着运动链末端的效能。

从生物力学的角度看,人体的运动功能在动态运动链上产生,沿运动链上关节传递,但人体各运动环节必须协调有序地产生兴奋,才能使肢体远端在最佳位置、以最佳速度、在最佳时机完成动作[14]。如果在传递过程中,出现了关节灵活度或环节力量的不足或过度,就不可避免的出现弱链环节,并由此产生动作代偿现象。

2 人体运动链的连续性和整体性,在实现功能性动作中的表达

人体在完成动作的过程中,沿运动链由下至上的传导过程中,不仅仅是保持了力量和速度,而且还在传导的过程中使的能量得到增加。这也是人们对运动链进行研究的一个主要方向和目的。如上肢的各种挥摆、击打、投掷等鞭打动作以及下肢的踢、摆等动作,都很好的体现了人体运动链的增力的作用。我们可以把这种增力作用称为人体运动链的“正向功能”;除此之外,人体运动链还对应有“负向功能”,其主要的表现形式就是“弱链”、“弱链接”和“动作代偿”。而这些负向的功能对我们全面认识人体运动链也同样具有积极的意义。

2.1“弱链”和“弱链接”现象是人体运动链连续性的体现

人体运动链(多组运动链)中,受限最大一组或一条链中最薄弱的环节链,被称为“弱链”或“弱链接”。比如在体育运动中,由于身体的某一部位(腰、膝、踝、肩等)的不适,将会影响其整个动作完成的效率和效果。

弱链和弱链接的出现的原因有多种,首先是运动链上各环节或环节内部出现的肌力不足导致。疲劳、损伤或训练水平不高都会引起部分环节相对薄弱而导致弱链的现象的出现。其次,核心力量与核心稳定性无法满足肢体末端发力需要导使末端环节失力。不够也会导致运动链失去支撑而触发弱链现象。第三,身体的不对称或肌力的不平衡导致在完成动作过程中的动作失衡和功能失调。第四,动作模式不正确改变了参与肌肉的时序或比例,形成新的动作模式;局部动作的变化进而引发整个运动链上的动作变形和发力不畅。第五,“转链”时出现了“不到位”或“做过头”而引起后继动作的紊乱而出现弱链。

综上所述,人体运动链中的弱链和弱链接可能受到肌力、伤痛、疲劳、核心稳定性、对称性和平衡性以及动作模式或“转链”等因素影响而出现,进而影响了功能性动作的效率。“动作不稳定、动作不对称、代偿性动作”等现象的出现可以帮助判断运动过程中存在的“弱链接”现象;改善运动弱链接、加强动力链形成可以加强和提高专项力量以提高动作经济性、减少运动损伤。通过功能性力量训练具体的训练方法,如本体感觉功能训练、悬吊训练等,可以改善并解决竞技运动中“弱链接” 现象[15]。因此,发现并找到“弱链”或“弱链接”并进行针对性的训练就可以有效地改善运动功能,提高运动能力和成绩。

2.2功能性动作代偿是人体运动链的完整性的体现

当弱链出现时常常会伴有代偿动作的出现,所以在功能性训练中,除了要关注弱链和弱链接以外还要关注动作代偿。动作代偿(Compensation)是指同一条动力链上首尾相邻的关节中,某一关节由于运动功能异常,如稳定性、灵活性下降,导致与之相邻关节为继续达到预定动作目标而出现运动功能代偿的现象[16]。从上面的叙述中我们已经清楚弱链的出现的一些原因,因为运动链的整体性连接,所以只要出现一处弱链接就会引发全身性的功能性动作代偿。因此,我们说动作代偿是人体运动链整体功能的负向表达。

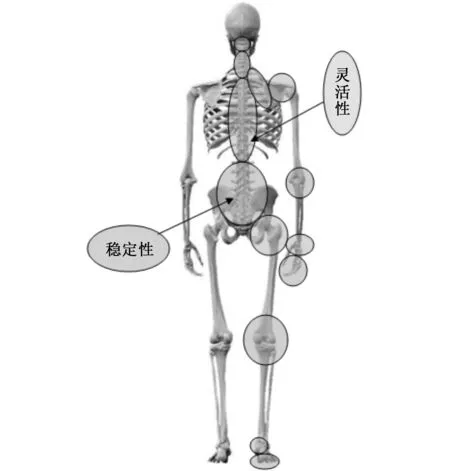

代偿其实是人体在完成动作中,出现某种不足而又不能中断动作时,通过后续一系列的弥补或调整动作而补偿性的动作机制。比如,当组织的适应性的稳定因为柔韧性训练而降低时,就需要通过力量和稳定训练来代偿。从完成动作的角度来讲,代偿也有其积极的一面。目前的研究认为,动作代偿是关节稳定性和灵活性的下降所导致的,从人体动作对关节功能需求(图2)中可以清楚地看出,人体的相邻关节的功能分布是灵活性与稳定性交替出现。比如某稳定(灵活)关节的稳定(灵活)性不能很好地实现其所在位置的功能要求,就势必会导致相邻关节的稳定(灵活)功能代偿现象的出现,而代偿一旦产生就会沿关节进行链式传导,导致正确动作模式被破坏。可以说,如果代偿被剔除,那么人体的整个动作系统就会崩溃。

图2 人体运动链关节灵活-稳定关系图

以前人们对代偿的认识不够全面,过度地放大了其负面效应,其实在许多时候,我们的教练员在训练运动员动作的时候,他们常常会无意间把“代偿”当作一种“技巧”教给运动员;或者还有很多“代偿动作”是运动员在完成动作过程中自己“习得”,之后也很难被发现。久而久之,这些习得的代偿动作形成特殊的动作模式而融入到运动员的动作中,为慢性运动损伤埋下隐患。

综上可知,弱链产生及动作代偿都是人体运动链连续性和整体性的表达。功能性动作的完成依赖于结构的匹配,结构决定着功能的实现,弱链、弱链接会引起动作代偿,而代偿又会对人的运动能力的提升和运动成绩的提高构成限制,会给运动损伤埋下了隐患。在功能性训练中,从运动链的视角出发去思考动作,会帮助我们清楚地认识运动中弱链与弱链接在动作链中的危险性,但我们还必需清楚地知道,人体的动作代偿是人体运动链结构的一种功能表达机制,弱链和弱链接才是问题的关键所在,而非动作代偿机制本身。

2.3运动链工作方式转换瞬间出现弱链接是运动损伤的多发环节

开链运动与闭链运动是运动链的基本工作方式,通过情况下,人体在运动中的动作都是连续完成的,常常是开链运动与闭链运动交替或同时(或混合)进行的运动形式。闭链运动经常是复合运动,需要多肌肉、多关节的同时运动,其运动时会引起收缩力,而开链运动是独立运动(isolation movements),也会引起更强的剪切力(shearing forces)[17],也会以实现单关节单独运动,将闭链运动引入开链运动可以更好地提升竞技成绩[18, 19]。然而在人体完成从开链运动到闭链运动或从闭链运动到开链运动的转换时,也常常会出现弱链接现象,而这时出现弱链接通常会直接导致运动损伤的出现。比如人体在跑步时的运动来说,一条腿从离开地面进入摆动阶段就开始了开链运动阶段,当摆动结束进入支撑阶段时,人体就进入了闭链运动阶段,而一过程中所经历的从开链到闭链的转链瞬间,也就是脚从开链运动中获得的巨大离心力会在着地的瞬间转化成支点开始闭链运动阶段,这时开链运动产生的强大的剪切力与闭链运动的收缩力会集中于脚踝周围的肌肉与肌腱,如果这里的链接的在某些角度上是一个弱链接,其受伤可以说是再所难免的。相反地,在转链环节中,关节角度处于顺链或强链接(即正确的关节角度)时,动作效果就会格外的有效。

3 核心区在人体运动链功能性力量传导的功能与作用

核心区位于人体中轴的区域,有学者认为,核心区包括腰-骨盆-髋关节包括起止点位于核心区29对肌肉[20];还有研究者认为[21],核心区应包括膈肌以下盆底肌以上的中间区域,含有41对+1块肌肉群(或包括骨盆、胸廓和整个脊柱在内的区域,有55对+1块肌肉群)组成。从核心区在人体运动链中的位置上讲,核心区是几乎所有运动链的中心,因此,核心稳定性对于人体整个运动链的力量和能量的传导具有极其重要的功能与作用。从系统构成来讲,核心区稳定性是由被动子系统(骨骼、韧带系统)、主动子系统(肌肉系统)和神经控制子系统(神经系统)[22, 23]和调节子系统(呼吸系统)[24]等4个子系统构成,通过有效控制核心区肌群(深层稳定肌肉、浅层稳定肌肉、浅层运动肌肉)的力量、平衡与稳定,才能充分发挥整条运动链(包括上肢和下肢)的运动功能[14]。

3.1核心稳定性和力量是人体运动链传导的中继站和动力源

核心稳定性是通过调整身体姿态和控制身体重心来保持平衡,在神经控制系统支配下,通过主动子系统和被动子系统在三维立体系统,将下肢(或一侧下肢)的产生的向上和向前的蹬转力,通过助旋或抗旋的方式整合后,增加或改变力量的大小和方向,实现力量向上肢(或另一侧下肢)协调、有序的高效传递。核心稳定不仅可以为四肢肌肉的发力提供支点,还能为力量在运动链上的传递创造条件[25]。

核心力量是在经过整合的运动链上,控制腿和髋以上躯干部位的姿势和躯干运动、使肌肉完成最佳做功、使力量在运动链上各个环节直至肢体末端有效传输和控制力量的能力[14]。它不仅是人体核心稳定性形成的主要能力,在竞技运动中它还能主动发力,成为人体运动的一个重要的“发力源”。专项动作力量一直被作为运动训练中的高级阶段,核心的专门性力量被广泛认同与专项动作力量有很强的相关性。因为核心力量训练的内容,对构建符合专项力学规律的运动链,提高力在运动链上的整合、传递与功能性放大[26]有重要作用。大量案例证明,身体近端肌肉兴奋产生的力量可以为肢体远端功能的有效发挥提供保证。源自核心的产生力量甚至可以在身体远端形成类似挥鞭效应一样的力量效果,并为远端动作的精确性和稳定性提供保证。比如踢球时,脚上的最大动力来自屈髋产生的相互作用力[14]。

3.2“转链”:动作代偿和弱链产生的重要节点

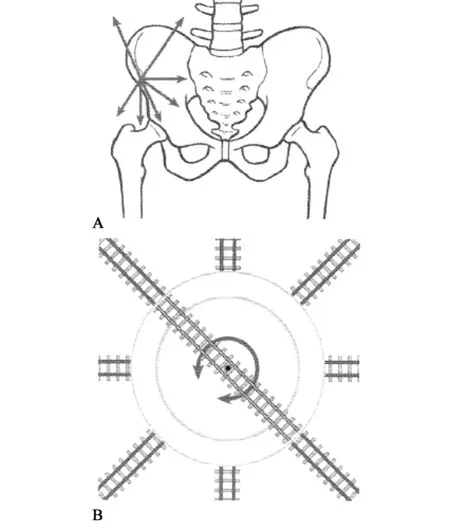

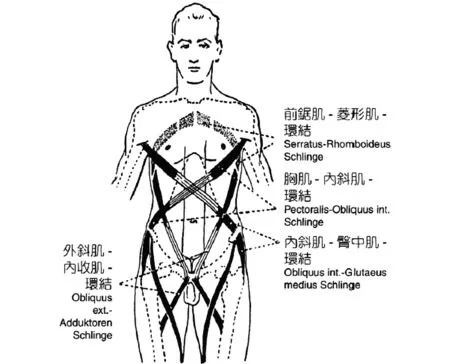

核心区的位置不仅决定了其功能的重要性,同时也进化出其结构的特殊性。从筋膜解剖学的视角来看,骨盆好像铁道的“分道站”(如图3),当力量传导至“分道站”时,骨盆的旋转会把力“变轨”到不同的肌筋膜线上去。如果骨盆的角度不正确,就可能把力量“转链”别的轨道上,从而不能使力量继续到达所要到达的地方。生物张力均衡理论则认为,人体是一个完整的均衡张力网,而组成网络的各点(骨)及各点间所受的各方向张力为均衡时,才能实现相应的功能;内外部受力或发力的改变,各点的张力会发生改变,直至建立新的平衡[27]。在这个过程中,肌肉链是构成整个均衡张力网的基础,人体的多条运动链是相关交织联结在一起的,因此,在运动链上的某些环节(特别是核心区上的各环节)是多条运动链的“交汇点”(如图4)。从生物力学分析,关节的角度的改变会引力距和力臂的改变,并会进一步影响动作完成的质量与效率。当运动通过该“交汇点”的时候,由于其位置、角度等处于不正确的位置,导致“转链”不完全或过了头,产生出的力量大小不足或方向不正确,就会引起代偿动作的出现,其对外表达的结果也是一种弱链接。

图3 髂前上棘是多条肌筋膜的分道站[3]

图4 多条肌筋膜线在核心区交汇情况[3]

综上可知,核心区在人体运动链力量传导过程中的重要性与特殊性。通过核心的转动与制动可以为四肢获得力量提供动力,可以帮助运动链更好地实现功能动作。20年前就有学者预言,“核心力量”或将成为“功能性训练(Functional training)”的一个组成部分[28]。功能性训练刚引入我国时也有学者认为,核心力量训练就是功能性力量训练[29]的观点。可以说,核心力量与稳定训练与功能性训练有着天然的密不可分的联系。

4 结束语

人体是一个非常复杂的巨系统,其功能的实现是由相关结构决定的。按照人体筋膜链提示的肌肉链建立人体运动链模型,并根据模型进行身体功能性训练,对于人体运动中弱链、弱链接、运动代偿等问题,可以有更加深入的认识;重视并加强核心区力量与稳定性对力量传导、重视运动过程中开链-闭链的转链环节,对于预防和减少运动损伤都有重要的意义。

[1]袁守龙.现代体能训练发展趋势与对策[R].中国体能高峰论坛.2013.

[2]Steindler A.A historical review of the studies and investigations made in relation to human gait[J].Journal of Bone & Joint Surgery-american Volume,1953,35 (3) :540-542.

[3]Myers Thomas.Anatomy+Trains:Myofascial Meridians for Manual and Movement Therapists [M].CHURCHILL LIVINGSTONE ELSEVIER 2009,

[4]MichHannah.What Is Kinetic Chain Exercise?[EB/OL].http://www.livestrong.com/article/418502-what-is-kinetic-chain-exercise/ 2013 8,21.

[5]Hanavan E P.Mathematical model of the human body[J].Aero Med Res Lab,1964,18 :1-149.

[6]师文月.初论竞技运动训练之运动链_运动弱链及其功能危机[J].山东体育学院学报,2013,29 (1) :100-103.

[7]Philipp Richer,Eric Hebgen,著.赵学军,译.肌肉链与扳机点—手法镇痛的新理念及其应用[M].济南:山东科技出版社 2011:72.

[8]Peate W, Bates F G,etal.Core strength: a new model for injury prediction and prevention[J].J Occup Med Toxicol,2007,2 (1) :27.

[9]Hamner S R, Seth A, Delp S L.Muscle contributions to propulsion and support during running[J].J Biomech,2010,43 (14) :2709-2716.

[10]Cook Gray.functional training for the torso[J].Strength and Conditioning Journal,1997,19 (2) :14-19.

[11]Mike Boyle.Advance in Functional Training[M].2010.

[12]谷化铮,陈刚.核心力量训练在投掷项目最后用力动作链中的应用研究[J].广州体育学院学报,2009(4):79-81,92.

[13]Technique: The Kinetic Chain[EB/OL].http://www.usta.com/Improve-Your-Game/Sport-Science/114390_Technique_The_Kinetic_Chain/

[14]周瑾,Ben W, Kibler, 等.核心稳定性在人体运动中的作用[J].北京体育大学学报,2008,31(12):1710-1714.

[15]吕中凡.运动“弱链接”及其训练学应对路径分析[J].南京体育学院学报,2010,24(3):112-115.

[16]国家体育总局训练局国家队体能训练中心.身体功能训练动作手册[M].北京:人民体育出版社,2014:37.

[17]Graham V L, Gehlsen G M,Edwards J A.Electromyographic evaluation of closed and open kinetic chain knee rehabilitation exercises[J].J Athl Train,1993,28 (1):23-30.

[18]Blackburn Jr,Morrissey Mc.The relationship between open and closed kinetic chain strength of the lower limb and jumping performance[J].J Orthop Sports Phys Ther,1998,27(6) :430-434.

[19]Prokopy M P,Ingersoll C D,etal.Closed-kinetic chain upper-body training improves throwing performance of NCAA Division I softball players performance[J].J Strength Cond Res,2008,22 (6) :1790-1797.

[20]Anderson K,Behm DG.The impact of instability resistance training on balance and stability[J].Sports Medicine,2005,35 (1) :43-53.

[21]韩春远,王卫星,等.核心力量训练的基本问题——核心区与核心稳定性[J].天津体育学院学报,2012(2):117-120,172.

[22]Panjabi Manohar M.The stabilizing system of the spine Part I:Function dysfunction adaption and enhancement[J].Spinal discord,1992,5 (4) :383-389.

[23]Panjabi Manohar M.The stabilizing systemof the spine Part II:Neutral zone and instability hypothesis[J].Spinal discord,1992,5 (4):390-397.

[24]赵佳.核心区力量及其训练研究进展[J].天津体育学院学报,2009(3):218-220.

[25]黎涌明,于洪军,等.论核心力量及其在竞技体育中的训练——起源·问题·发展[J].体育科学,2008(4):19-29.

[26]韩春远,赵晓雯,等.运动员核心力量训练的本质[J].体育学刊,2013(5):112-116.

[27] Swanson R L.Biotensegrity: a unifying theory of biological architecture with applications to osteopathic practice, education, and research e a review and analysis[J].Journal of the American Osteopathic Association,2013,113(1):34-52.

[28]Marees D E.Sport physiologie[M].Kittson: Sport and Bunch STR:1996:82-90.

[29]李春雷,夏吉祥.田径核心力量训练研究[J].北京体育大学学报,2009(4):108-112.

A study of body functional training: From the human body kinematic chain perspective

NIU Yong-gang1,2,ZHAO Huan-bin1

(1.HebeiNormalUniversity,Shijiazhuang050024,Hebei,China; 2.AnyangNormalUniversity,Anyang455000,Henan,China)

From the human body structure composed of kinematic chain and its relationship with body functional training, this paper uses the method of documents and materials, logic analysis and other research methods, combined with the theoretical knowledge of functional anatomy, fascia, sports biomechanics, logic and other disciplines, to analyze the weak link and motion compensation in the functional training from kinematic chain perspective, and the core strength and stability in the role of functional training from the perspective of fascia chain. Also, the reasons for the weak link or even damage in the open chain and closed chain were analyzed and discussed, which has a positive practical significance in preventing and reducing sports injuries, improving training efficiency and effectiveness.

myofascia chain; body kinematic chain; functional training; motion compensation; weak chain

2016-05-08

牛永刚(1975-),男,博士,副教授,研究方向体能训练理论与方法,学校体育学。

G804.62

A

1009-9840(2016)04-0059-06