学习邓子恢同志的革命精神和崇高风范

2016-10-20

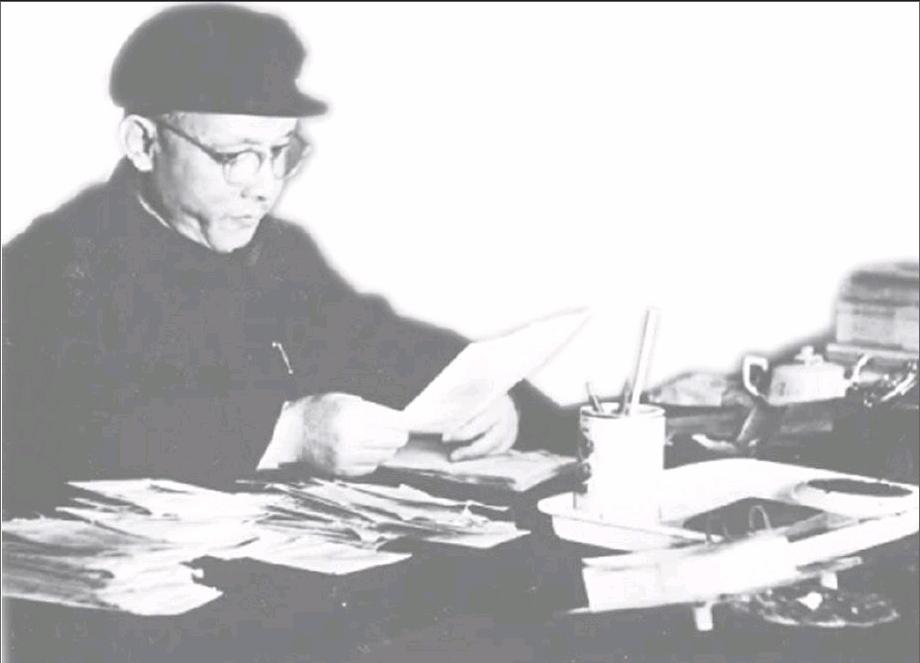

今年8月17日是我们崇敬的新四军老领导邓子恢同志诞辰110周年纪念日。邓子恢是中国共产党的优秀党员,我党久经考验的共产主义战士,杰出的无产阶级革命家、政治家,闽西红军和苏区、新四军淮南和淮北抗日根据地的主要创建者和卓越领导者之一。我们怀着崇敬的心情,纪念他为党、为国家和为人民军队作出的卓越贡献,学习他的革命精神和崇高风范,进一步凝聚实现伟大中国梦强军梦的力量。

邓子恢同志1896年8月17日生于福建省龙岩县东肖镇泉井村。他在福建省立第九中学读书期间,参加了反帝爱国学生运动。1918年从日本东京留学回国后参加了五四运动。1926年12月加入中国共产党。1927年在蒋介石发动“四·一二”反革命政变后,参与组织江西崇义县“五一”暴动,随后回龙岩建立中共基层组织,开展农民运动和工人运动。1928年3月领导龙岩后田农民起义,组建闽西第一支游击队。1929年3月任中共闽西特委书记,组织农民武装配合毛泽东、朱德率领的红四军入闽作战,并参与领导创建闽西苏区。六七月毛泽东身患恶性虐疾在闽西苏家坡休养,邓子恢悉心照料,使毛泽东渐渐恢复了健康,两人结下“闽西情”。在中共闽西第一次代表大会上,邓子恢被选为闽西特委书记。1930年3月起,任闽西苏维埃政府主席,后兼闽西红军学校政治委员和红十二军政治委员。1931年11月任中华苏维埃共和国中央执行委员兼财政人民委员,主持建立中央苏区的财政制度,制定发展苏区经济的各项政策和措施。参加了中央苏区历次反围剿作战。1934年10月中央红军主力长征后,他与张鼎丞、谭震林等一起,领导闽西地区军民坚持了极其艰苦的三年游击战争,为保存革命武装力量作出了重要贡献。

1937年全国抗日战争爆发后,邓子恢代表闽西军政委员会与闽西国民党当局谈判,达成国共合作共同抗日协议。1938年3月他与张鼎丞、谭震林率领新四军第二支队由闽西开赴皖南,任新四军政治部副主任兼民运部长。1939年4月随叶挺军长到江北,5月兼任新四军江北指挥部政治部主任,与张云逸、罗炳辉等率部,开辟皖东抗日根据地。1940年3月参与指挥半塔集保卫战,创造了以少胜多、固守待援的成功范例。此后,在淮南津浦路两侧各县建立起由中共领导的抗日民主政权,当选为津浦路东人民抗日联防办事处主任和参议会议长。

1941年1月皖南事变后,邓子恢任新四军政治部主任、中共中央军事委员会新四军分会委员。在新四军第四师豫皖苏三个月反顽失利,部队从津浦路西撤到路东,邓子恢以中共中央华中局代表的身份被派到淮北和新四军第四师,与师长彭雪枫一起,总结路西反顽斗争失利的经验教训。会后邓子恢任新四军第四师政治委员,11月又任中共淮北区委员会书记兼淮北军区政治委员。邓子恢和彭雪枫一起,大力抓党的建设,整顿扩大主力部队和地方武装,发动和领导农民进行减租减息斗争,经过军民一年多的共同努力,淮北地区建成了巩固的抗日根据地。1942年冬参与指挥了淮北33天反扫荡作战,取得重大胜利。第二年春参与指挥淮北山子头战役,和陈毅等正确处理了捉放反共顽固派头子韩德勤事件。1943年6月1日为贯彻中共中央指示精神,主持召开淮北高级干部会议,创造性地提出:“以战争为中心、生产为基础”的方针,强调“我们这里的中心一环便是战争,一切服从于战争的利益,一切围绕着战争,一切应适合于战争需要与战争环境”。“战争是靠人来进行的,是人力物力财力的总决赛……因此,生产运动就成为一切工作的基础”。至年底,主力部队扩军4000余人,基干民兵发展到5.3万余人,党政军民都投入了伟大的生产运动和整风学习运动,为尔后的大反攻创造了有利条件。1945年6月邓子恢当选为中共第七届中央委员会委员。

抗日战争胜利后,邓子恢任中共中央华中分局书记兼华中军区政治委员,领导华中解放区的建设和支前工作。1945年冬起,先后参与组织指挥高邮战役、苏中战役、宿北战役,取得了一系列重大胜利。1947年1月转入山东作战,担任中共中央华东局常委,为应对国民党军的大举进攻,他与张云逸等在渤海地区组建中共华东后方工作委员会,成功地为涌入该地区的40余万党政军人员提供衣食住行保障,被誉为解放战争的好后勤。1948年5月调任中共中央中原局第三书记兼中原军区、中原野战军副政治委员,参与组织指挥了淮海战役的支前工作。1949年3月被选为中原临时人民政府主席,6月任中共中央华中局第三书记、第四野战军兼华中军区第二政治委员等职,参与领导和指挥了解放中南地区的重大战役。

中华人民共和国成立后,邓子恢历任中共中央中南局第二书记兼中南军区第二政治委员,中南军政委员会副主席等职。1953年后历任中共中央农村工作部部长,国务院副总理,中共第八、第九届中央委员会委员,第一、二、三届全国人大代表,第四届全国政协副主席。长期负责领导农村工作,为探索中国特色社会主义农业发展道路倾注了毕生精力。

1972年12月10日,邓子恢同志因病在北京逝世。他把自己的一生献给了党、祖国和人民军队,他的一生是革命的一生,战斗的一生,是为共产主义事业不懈奋斗的一生。他给我们留下了十分宝贵的精神财富,值得我们永远学习和发扬光大。

学习邓子恢同志坚定革命必胜信念,一心忠于党、忠于祖国、忠于人民,终身为共产主义理想和人民事业不懈奋斗的高尚品格

邓子恢从青少年起就积极追求爱国和进步思想,在大革命的风暴中加入中国共产党;在“四·一二”大屠杀的残酷环境中组织了一系列的农民武装暴动,创建游击队和苏区;在国民党军大举围剿的情況下,他坚持了极其艰苦的三年游击战争;在日伪军疯狂扫荡、清乡,顽军疯狂制造摩擦的复杂情况下,他坚信毛泽东的持久战思想必胜、游击战争必胜;在国民党军挑起反共内战、大举进攻解放区的困难情况下,他坚信人民战争必胜、正义战争必胜;在受到不公正的批判时,他坚信党的正确思想路线和组织路线必胜。在数十年血与火、生与死的革命斗争中,他坚守信念,始终保持坚定的共产主义理想和信念,始终对党赤胆忠心、矢志不渝,始终把党和人民的事业放在第一位,始终保持共产党人的政治本色,以高昂的革命豪情,创造性地执行党中央和毛主席的命令指示,坚决完成党交给的各项任务。

学习邓子恢同志自觉坚持马克思主义的群众观点,坚决执行群众路线,全心全意为人民大众服务的崇高风范

邓子恢把坚持群众观点、执行群众路线提高到党性原则高度来认识,经常教育干部要深入了解群众、一切依靠群众、生活群众化、遇事多同群众商量,牢固树立全心全意为人民大众服务的观点,他本人就是这方面实践的光辉典范。在制订涉及群众利益的政策时,他强调“两利相权取其重,两害相权取其轻”。他善于联系群众,善于用群众语言说明党的方针政策。淮北区党委驻大王庄时,他和当地群众打成一片,成为群众心目中的知心人、贴心人。当他转移到华中局驻地淮安以后,大王庄的群众还常常老远去看望。邓子恢同志不愧为是人民的好公仆。

学习邓子恢同志办事情、做工作注重调查研究,一切从实际出发和求真务实的科学精神

早在在闽西土地革命中,邓子恢就注重深入实际,调查研究,总结群众经验,得出“抽多补少,抽肥补瘦”的结论,与毛泽东在兴国调查所得结论不谋而合,受到毛泽东的赞扬。抗战期间,他代表华中局视察淮北和新四军第四师工作,不带框框,而是深入第一线,了解掌握第一手资料,明确提出反顽斗争失利在于敌我力量过于悬殊、对敌力量估计不足、未能集中兵力打敌一点等教训,鼓励彭雪枫和四师指战员放下包袱、挺起腰杆,尽快恢复元气,去争取新的更大胜利。在华中土改和山东支前工作中,他总是从调查研究入手,作为制订方针政策的基础,所以卓有成效。新中国成立后,他在指导三农工作中,多次受到毛泽东的表扬,称赞“邓老是有调查研究精神的”,批示“各省第一书记带若干工作组,采取邓子恢同志的办法”,下乡去做调查研究工作。

学习邓子恢同志正确处理个人与党的关系,正确处理党性原则和遵守党纪党规的关系,经得起逆顺环境的考验

邓子恢在几十年的革命生涯中,曾经多次受到不公正的无端批判,而他却都能以大局为重,不计个人得失,体现了中华民族忍辱负重的传统美德和共产党人勇于担当的优良作风。红军时期,他在中央财政部工作期间,在反右倾机会主义运动中遭到批判,由正职降为副职,他把财政工作的问题全部揽在自己身上,毫无上推下诿之意。在农业合作化运动中,他总是出于一个共产党人的责任感和使命感,坚持在党为党、在党言党、在党护党,以巨大的政治勇气,向党中央直抒己见,坚持实事求是的原则,得到了实践检验的证明。

(责任编辑 徐君华)