消能减震与隔震技术在抗震加固工程中的应用

2016-10-18程绍革

程绍革

消能减震与隔震技术在抗震加固工程中的应用

程绍革

程绍革,研究员,博士生导师,现任中国建筑科学研究院副总工程师、工程抗震研究所副所长,享受国务院政府特殊津贴专家。1990年毕业于中国建筑科学研究院结构工程专业,长期从事工程抗震研究工作。主编有《建筑抗震鉴定标准》《建筑抗震加固技术规程》《建筑抗震试验规程》《非结构构件抗震设计规范》《约束砌体与配筋砌体结构技术规程》,主持建成当时我国最大的6 m×6 m三向六自由度模拟地震振动台。著有《建筑抗震鉴定技术手册》《全国中小学校舍抗震鉴定加固示例》,先后获省部级科学技术进步一等奖4项、三等奖2项。

抗震加固的基本原理

历次地震震害表明,房屋建筑的破坏与倒塌是造成大量人员伤亡与经济损失的主要原因。我国早期建造的一批房屋限于当时的技术与经济水平,抗震设防标准低,并且材料性能由于使用了这么多年也会产生不可避免的退化,这类房屋的抗震性能低下,亟待进行抗震加固。事实证明,经过抗震加固的房屋在地震中的破坏程度明显低于未加固的房屋。

抗震加固就是对房屋建筑采取一定的技术措施,使其遭受未来的地震时不至倒塌或仅发生轻微程度的破坏,从而保护了人们的生命安全,减轻财产损失。房屋抗震加固的基本方法可归纳为两大类:一是提高抵御地震的能力,也就是说通过加固使房屋的结构构件足够结实,地震中不发生破坏,或即便发生破坏但还有一定的变形能力,使得房屋在地震时不致发生倒塌,这是传统的抗震加固方法;二是减小地震动对房屋产生的力,从而使对房屋结构构件本身不加固或少加固,同样达到预期的目的,这是目前比较先进的抗震加固技术,常用的有消能减震加固技术和隔震加固技术。

抗震加固的基本原理可由公式(1)进行说明,地震作用下房屋结构的动力方程可表示为:

传统的抗震加固方法是通过改变M或K以减小地震反应,如减小房屋的重量(将原较重的黏土砖隔墙替换为轻质隔墙)、调整房屋的质量分布(上轻下重)和增加构件或加大原构件截面。消能减震加固技术则是在原房屋内增设一定数量的消能器(阻尼器),增大房屋的C以达到降低地震反应的目的,同时尽可能在地震时使消能减震装置先于结构构件破坏,地震后只要更换消能减震装置即可,从而保护了原房屋结构构件。隔震加固技术则是通过设置隔震层,通过隔震层的大变形吸收大量的地震能量,减小了房屋结构的地震输入X¨g,从而减小了上部结构的地震反应。

消能减震加固技术

阻尼器的分类

消能减震加固是在房屋内部增设一定数量的阻尼器,目前阻尼器的种类较多,按其实现消能的原理可分为速度相关型阻尼器和位移相关型阻尼器两类。

速度相关型阻尼器,顾名思义其耗能能力与结构的速度反应相关,这类阻尼器主要包括黏滞阻尼器和黏弹性阻尼器两类,其恢复力模型可表征为:

式中:F为阻尼器的阻尼恢复力(kN),C为阻尼系数(kN/mm/s),V为阻尼器活塞的速度(mm/s),α为速度指数,根据设计需要确定,一般为0.2~1.0,当为1.0时则为线性阻尼。

位移相关型阻尼器主要是当结构进入较大变形时,阻尼器进行弹塑性阶段或克服初始摩擦力进行耗能,位移相关型阻尼器常见的有防屈曲约束支撑阻尼器、金属剪切型阻尼器和铅摩擦阻尼器等。

附加阻尼比的确定

消能减震结构设计中最关键的工作是如何根据阻尼器的布置,正确合理地确定结构附加阻尼比的大小。现行国家标准《建筑抗震设计规范》(GB 50011)中给出了相应的计算方法。

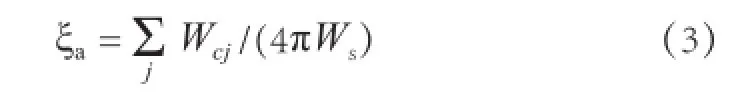

消能部件附加给结构的有效阻尼比可按下式估算:

式中:Wcj为第j个消能部件在结构预期层间位移Δuj下往复循环一周所消耗的能量,Ws为设置消能部件的结构在预期位移下的总应变能。

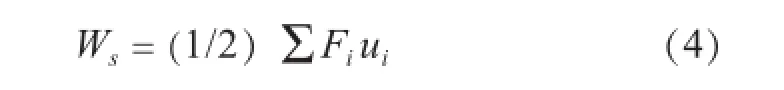

结构的总应变能可根据能量原理按下式计算:

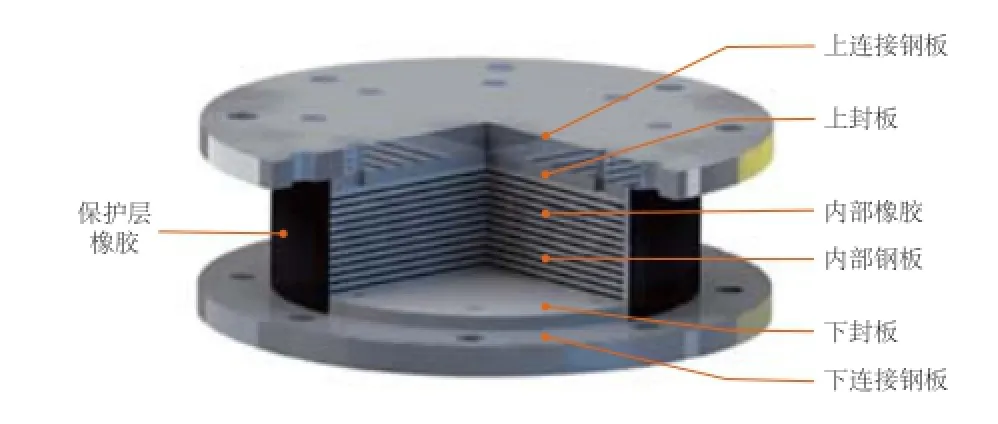

在水平地震作用下,速度线性相关型消能器往复循环一周所消耗的能量,可按下式计算:

式中:T1为消能减震结构的基本自振周期,Cj为消能器的线性阻尼系数,Δuj为第j个消能器两端的相对水平位移,θj为第j个消能器的消能方向与水平面的夹角。

位移相关型和速度非线性相关型消能器在水平地震用往复一周循环所消耗的能量,可按下式计算:

即消能器恢复力滞回环在相对水平位移Δuj时的面积。

然而现行规范中未给出预期位移的确切含义,有的设计人员是取小震时的位移控制值,笔者认为考虑消能器安装时不可避免带来的安装误差,按小震位移控制位移所得到的附加阻尼比偏大,应按中震位移控制进行计算。且采用消能减震结构设计时,消能器给结构增加的附加阻尼比不宜过大,否则是不经济合理的,一般附加阻尼比控制在5%是比较合理的。

此外,消能器都是与消能支撑组合在一起放置在结构中,理论上说消能器水平放置的效果最为理想,这就要求消能支撑需有足够的水平刚度,工程中很难实现。一般情况下,消能支撑的形式为对角支撑、交叉支撑、人字支撑或倒V形支撑,这种情况下支撑的角度控制在35°~55°为最佳。

消能减震结构的抗震分析

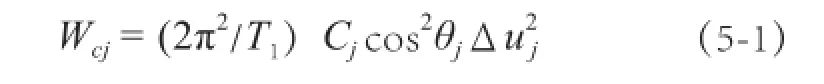

通常可采用下列简化分析方法进行消能减震结构的计算。步骤如下,图1是相应的设计流程图。

图1 消能减震结构设计流程

(1)计算原结构的动力特性和动力响应,并以此初步选定消能减震的相关参数。

(2)选定初始的顶点最大位移,计算等效阻尼比,进而分析消能减震结构的动力响应。

(3)比较顶点位移,当不满足预期的顶点最大位移要求时,重新调整相关参数,反复进行计算,直至达到预期目标。

上述简化计算分析对于有经验的设计人员,初步参数选择的基本合理,一般不需要多次迭代计算便可得到相应满意的结果。

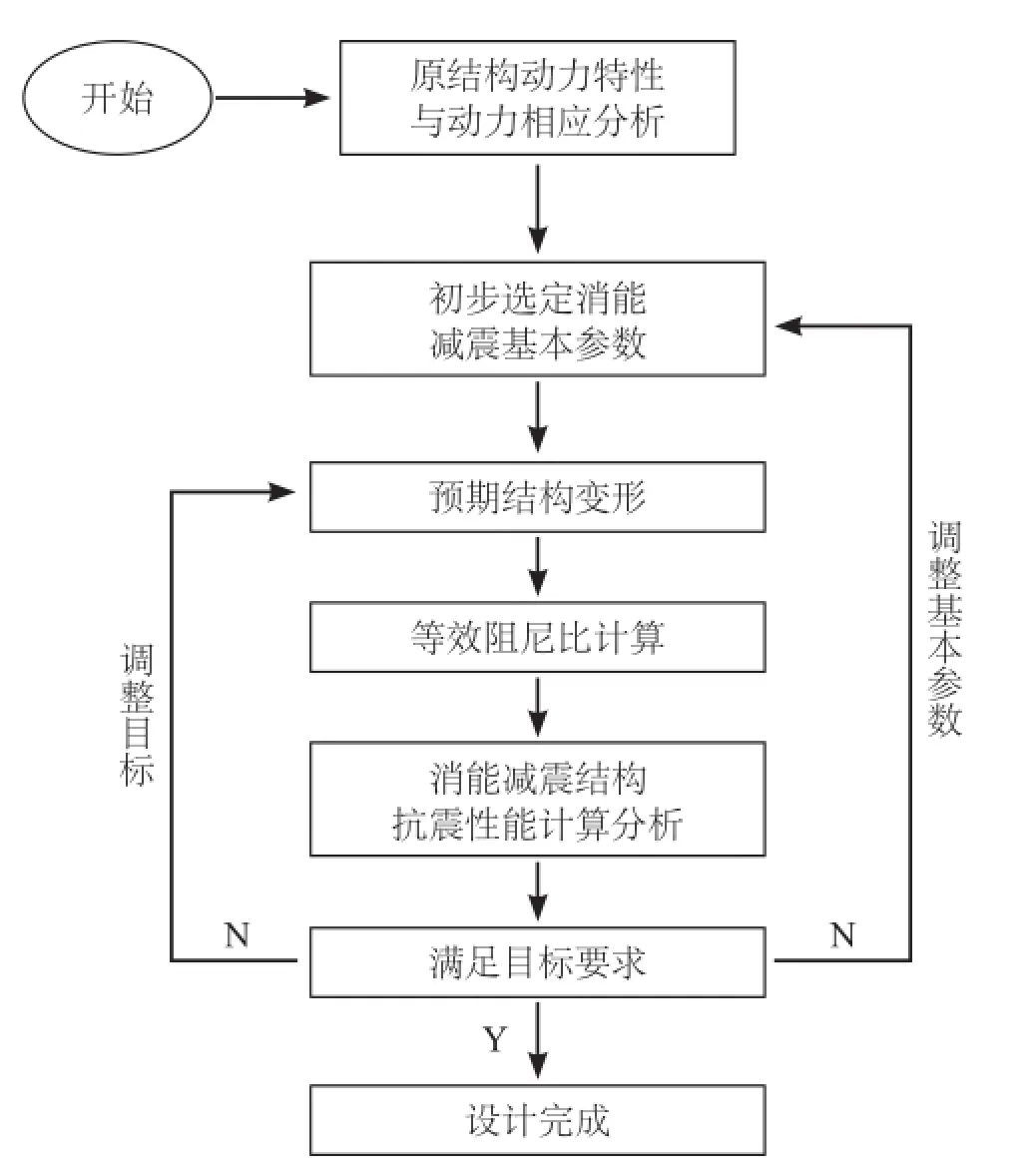

消能减震结构的计算分析往往需要进行大震弹塑性时程分析,以期对结构在罕遇大震的性态有更好的了解。但应注意的是消能减震抗震加固工程的时程分析其三水准的地动震参数同新建消能减震工程的设计不同,应根据其后使用年限的不同,按表1确定其三水准地震动参数的峰值加速度折减系数。

表1 不同后续使用年限各水准地震作用折减系数取值

消能减震加固设计的注意事项

(1)消能器的布置应均匀对称,每个消能器的阻尼力不宜过大,最大阻尼力300 kN较为合适,最大不宜超过500 kN,避免对原结构构件遭成损伤。

(2)既有建筑的抗震构造措施相对要弱,地震作用下的变形能力相对也差,因此在确定消能减震技术加固既有建筑时,目标变形能力不宜过严。事实上,对于老旧既有建筑即便采用了消能减震技术进行了加固,在预期的小震地震作用下,结构的主要抗侧力构件会先于消能器发挥作用时开裂。采用消能减震加固的目的是保证结构在较大变形时发挥作用,控制结构的变形,将结构构件的破坏控制在一定程度,保证结构不致倒塌。

(3)采用防屈曲约束支撑加固时,宜采用低屈服点、高延伸率的钢材作为芯材,否则会造成结构进入大变形而支撑尚未屈服的后果,起不到应有的消能减震加固效果。事实上,我国目前常采用的以Q235或Q335作为芯材的防屈曲约束支撑的作用更像是普通钢支撑,主要起到增加结构抗侧刚度的作用。

(4)应保证框架梁柱节点具有足够的强度。早期建成的钢筋混凝土房屋节点区的箍筋配置少,抗剪能力低,增设消能支撑引起的附加力可能会造成节点区域的破坏。可采用半包或全包钢式对梁柱节点进行加固,必要时可辅助以对穿螺杆加强两侧钢板的连接。

隔震加固技术

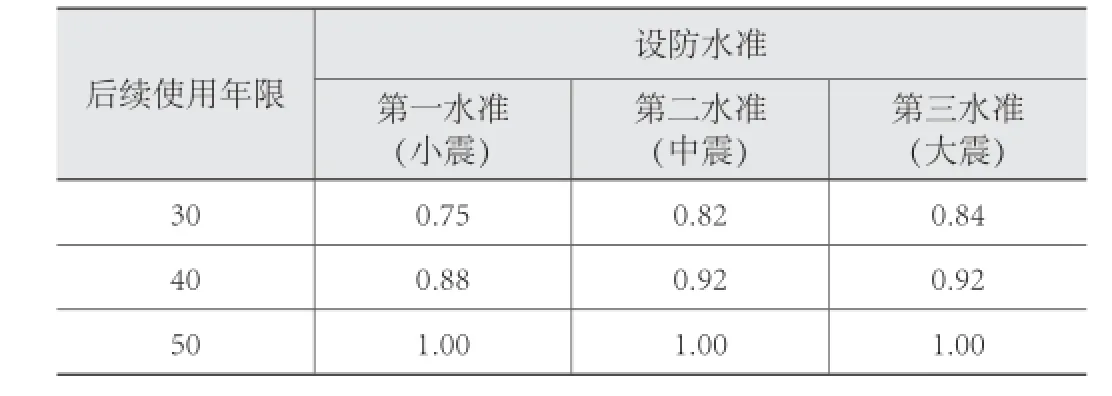

隔震支座的种类

隔震支座(橡胶支座)是隔震建筑的关键元件,由多层橡胶和薄钢板交替叠置而成,形状大多为圆柱型,剖面如图2所示。

图2 橡胶支座结构示意图

橡胶支座内分层设置的薄钢板对橡胶起约束作用,使橡胶支座具有很高的竖向承载能力,但不影响橡胶支座的水平刚度,从而使得整个结构体系的自振周期延长,达到隔震减震的目的。目前常用的橡胶支座有天然橡胶支座(NRB)、铅芯橡胶支座(LRB)、高阻尼橡胶支座(HDR)等。铅芯橡胶支座是在天然橡胶支座的中孔灌入铅芯而成的,以提高橡胶支座的阻尼和初始刚度,高阻尼橡胶支座则是在橡胶母材添加碳和其他元素,以提高其阻尼性能。

隔震加固计算分析要点

1.计算参数的确定

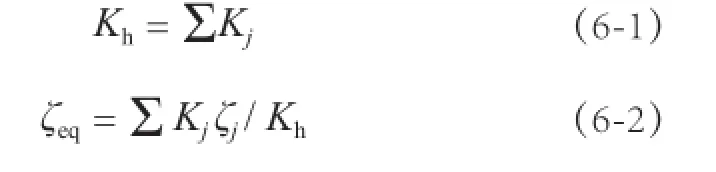

隔震结构的关键参数是隔震支座的性能指标,需通过试验确定。这样隔震层的水平刚度和等效黏滞阻尼比应按下列公式计算:

式中:ζj为j隔震支座由试验确定的等效黏滞阻尼比,设置阻尼装置时还应包括其附加的阻尼比;Kj为j隔震支座(含消能器)由试验确定的水平等效刚度。

2.水平向减震系数的计算

隔震加固一般适用于多层结构的抗震加固。因此,水平向减震系数应分别按隔震结构与非隔震结构计算,求出隔震结构各层层间剪力与非隔震结构各层层间剪力的最大比值,以此最大比值作为水平向减震系数。结构分析可采用振型分解反应谱法或时程分析法,当采用振型分解反应谱法时,隔震支座的参数应取水平剪切应变为100%时的性能参数;当采用时程分析法,应采用试验所得的滞回曲线为计算依据,按表1第二水准(中震)进行计算。

3.原结构托换顶升的设计

对原有结构的托换顶升是隔震加固设计的关键,如果设计不当造成上部结构的破坏,后果将不堪设想。

对于砌体结构,一般是在墙体需放置隔震支座的顶面两侧设置钢筋混凝土托换梁,且每隔一定距离设置销键梁将两侧托换梁及墙体连成一整体,并根据上部荷载重量对托换梁的承载力及变形进行验算。对于钢筋混凝土结构,一般需对放置隔震支座的框架柱周边梁加固及增设柱帽,根据上部荷载及支顶位置进行构件承载力与变形验算。

隔震加固施工要点

隔震加固的施工是整个抗震加固工程成败的关键。在设计阶段就要考虑到施工过程可能会出现的各种不利因素影响,实施过程中设计单位应与施工单位密切配合,严格按规定的流程施工,同时还需要注意沉降观测。

1.砌体结构隔震加固施工流程(见图3)

图3 既有砌体结构隔震加固施工流程图

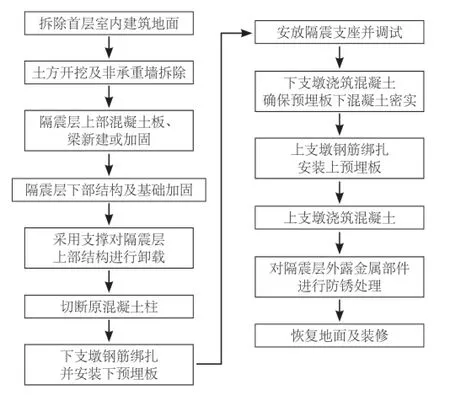

2.钢筋混凝土结构隔震加固施工流程(见图4)

图4 既有钢筋混凝土结构隔震加固施工流程图

3.隔震加固施工精度的控制

为保证隔震支座的均匀受力、共同工作,必须控制施工精度:①支承隔震支座的下支墩,其顶面水平误差不宜大于5‰,在隔震支座安装后,隔震支座顶面的水平误差不宜大于8‰;②隔震支座中心的平面位置与设计位置的偏差不应大于5mm;③隔震支座中心的标高与设计标高的偏差不应大于5mm。

工程应用示例

中国人民革命军事博物馆抗震加固

中国人民革命军事博物馆建于1959年,建筑面积约65000平方米,是向国庆10周年献礼的首都十大建筑之一。2012年中国建筑科学研究院承担了该馆的抗震加固设计工作,依据专家组的论证意见,该馆按乙类建筑、后续使用年限50年的要求进行加固,是迄今我国既有建筑抗震加固的最高标准。

本工程中央大厅部分立面逐渐缩进,刚度变化较大,且顶部细高的五角星总高度接近100米,造成中央大厅框架柱承载力严重不足,地震作用下的变形较大,顶部五角星在地震中极易震落。为此,中国建筑科学研究院专门研发了承压型的防屈曲约束支撑(图5),首先通过增加32根斜向设置的支撑实现了荷载传力途径的转变,中央大厅的框架柱受力减小不再需要加固,其次防屈曲约束支撑的设置增加了结构刚度的突变,使得结构在地震作用下的变形比较均匀,并且在遭遇较大地震的作用时能起到消耗地震能量的目的。

北京火车站抗震加固

北京火车站与中国人民革命军事博物馆同时期建成,建筑面积约45000平方米,为20世纪50年代首都十大建筑之一。火车站中央大厅为大跨薄壳穹顶支承于四周的钢筋混凝土柱上,无法采用传统的方法进行加固,中国建筑科学研究院采用了消能减震技术进行了加固,这也是我国第二例采用消能减震技术加固的大型公共建筑(第一例为中国建筑科学研究院完成的北京饭店抗震加固),加固中采用了黏滞型阻尼器。

北京火车站采用消能减震加固技术取得了良好的效果,在保证结构安全的前提下,建筑外立面保持不变保留了原有建筑风貌,从大厅内部看,阻尼器的设置不影响室内采光,也成为了北京火车站一道靓丽的风景(图6)。南京博物院老大殿整体顶升与隔震加固

南京博物院老大殿建成于1948年,属江苏省文物保护单位。由于建筑使用年代久,未考虑抗震设防,且不能适应现代博物馆要求,需进行改造与加固。

该工程的难点在于整个老大殿因功能改造需要整体顶升3m,抗震加固不能改变二层以上建筑外貌,整体顶升与抗震加固改造应确保结构安全,且不得损坏原有建筑的文物价值。以李爱群教授为首的团队结合大殿整体顶升确定了隔震技术抗震加固方案,并采用了柱托换、顶升安全分析与偏差自动复位与高精度随动保护、顶升支架和上部结构复合体系稳定性分析等新技术,使得改造后的老大殿功能大为提升,耐久性提高,整体抗震性能显著提升。二层以上完整地保留了建筑外貌、建造工艺的原建筑构件。

图5 承压型防屈曲约束支撑

图6 车站大厅北侧阻尼器

都江之春隔震加固

都江之春为一6层框架结构,底层作为商铺使用需有大空间,上部为住宅使用,内砌隔墙较多,因此形成事实上的底层框架结构。汶川地震该建筑尚未投入使用即遭到严重破坏,底层产生不可复位的较大侧移,上部结构几乎完好无损(图7)。

为减少国家财产损失,清华大学承担了都江之春的加固工作,这属于震损建筑的加固修复,由于其震害较为严重,加固修复难度自然也很大。该工程的加固修复工作主要采取了以下几项措施:①增加支撑保护措施,保证加固施工的安全;②对结构底层进行复位;③对首层柱顶框架柱切割,安装隔震支座。加固修复的结构投入了正常使用,抗震安全性能得到提高(图8、图9)。

图7 震后的都江之春

图8 震损结构的支护与复位

图9 隔震支座的安装

结语

消能减震与隔震加固技术经过多年的发展与应用,技术已比较成熟,但在实际抗震加固工程中尚应根据工程的具体特点选用最合理的方法。“先进”的不一定是“合理”的,“先进”的也不是万能的,有时“传统”的加固方法可能是最经济、最合理、可操作性最强的方法。抗震加固,权从适宜!

感谢李爱群、叶列平、潘鹏、苗启松和薛彦涛几位教授提供了大量的素材。