新型城市化背景下的广州市生态城市发展战略

2016-10-14江璐明黄光庆宫清华袁少雄

江璐明, 黄光庆, 宫清华, 袁少雄

(1.广州地理研究所,广东广州 510070;2.广东省地理空间信息技术与应用公共实验室,广东广州 510070)

新型城市化背景下的广州市生态城市发展战略

江璐明, 黄光庆, 宫清华*, 袁少雄

(1.广州地理研究所,广东广州 510070;2.广东省地理空间信息技术与应用公共实验室,广东广州 510070)

在城市发展瓶颈约束和全球资源环境危机不断升温的背景下,走新型城市化道路是城市发展的必然选择,而发展生态城市是广州市实现新型城市化的根本动力。笔者从新型城市化的本质和内涵出发,通过对广州市的城市经济发展情况和生态体系的现状调研,获取广州市经济发展和生态发展的现状和问题;然后,从生态城市、低碳经济、生态循环的理论方法入手,构建基于广州城市特色的“花城、绿城、水城”生态城市发展战略,为政府及相关部门提供政策参考。

新型城市化;生态城市;花城;绿城;水城

新型城市化道路的提出为解决当前城市化发展中存在的中心城市功能不强,城镇建设水平低,品位不高,环境污染和生态退化严重,城市病日益突出等诸多问题提供了方向上的指引[1]。与传统城市化相比,新型城市化是更加注重经济发展集约高效、生态环境保护和城市可持续发展的城市化。循环和生态化发展被公认为是新型城市化与传统城市化的主要特征之一[2]。城市生态可持续是新型城市化的物质基础和内在保障,生态城市是走新型城镇化发展的正确目标和载体[3]。30年的经济和人口的快速增长导致广州市面临前所未有的资源和环境问题的严峻挑战,城市发展面临人口密集、资源相对短缺、资源环境“瓶颈”等诸多难题,从城市化发展的趋势和规律看,今后制约广州城市化发展水平的主要方面将不再是城市规模问题,而是城市质量和功能问题,因此走新型城市化发展道路是广州城市发展的必然选择。广州市已经从多个方面实施与生态城市建设有关的多项行动,但是大多数行动项目都是针对特定部门的问题,缺少城市生态系统层面整合性措施应对环境挑战的指导。基于以上背景,笔者首先剖析新型城市化的本质和内涵,探析广州市新型城市化的实现路径,立足广州城市生态系统特征和生态城市建设进展及水平,找出阻碍广州生态城市建设的关键问题,在此基础上,提出新型城市化背景下广州市生态城市发展战略,以期为城市化和生态城市发展战略提供借鉴和参考。

1 新型城市化和生态城市的内涵

1.1新型城市化与生态城市新型城市化是 “人口、资源、环境、发展”四位一体的互相协调的城市化发展模式。新型城市化与传统城市化相比,在城市化发展路径、空间结构、关注重点和环境效应等方面存在差异[4]。传统城市化发展路径以大量占有和消费资源为代价,新型城市化推行资源节约和环境友好之路,推行循环经济和低碳经济。传统城市化空间结构以“摊大饼”模式扩张,产生严重的城市病,新型城市化空间扩展强调资源集约利用和协调发展。传统城市化主要关注物质文明,而新型城市化在关注物质文明的同时关注生态和精神文明。传统城镇化在带来经济高速增长的同时也造成了环境污染和生态环境退化。城市污染集中、生存空间狭小、淡水资源短缺、水土流失严重、大气污染、水污染、土壤污染、垃圾围城等问题不断加剧,生态赤字持续增加,已经成为严重制约我国新型城镇化发展的障碍[5],而生态化发展成为新型城镇化非常突出的特征之一。

目前较为公认的生态城市的定义为按生态学原理建立起来的社会、经济、自然协调发展,物质、能量、信息高效利用,生态良性循环的人类聚居地[6-7]。在新型城市背景下的生态城市建设对于科学破解传统城市化发展过程中存在的环境问题,突出城市内涵提升和功能完善都具有重要意义。建设生态城市是顺应城市演变规律,走新型城市化道路的有力支撑和必然选择。随着广州市社会经济的快速发展,其社会经济生态系统的多样性和复杂性不断提高,对自然生态系统的需求不断增大,如何促进经济社会和自然生态协调发展是生态城市建设首要解决的问题。该研究将从城市自然生态和城市社会经济运营方面系统分析广州生态城市建设中的现状问题,提出适合广州市生态城市建设的发展战略。

1.2广州市生态城市建设进程广州市是国内较早引入生态城市理念的城市之一,广州市生态城市建设大致经历了以下几个阶段[8]:①改革开放至20世纪90年代,开始将生态城市的思想引入城市化过程中,强调重点生态地区保护和“生态优先”的理念;②2000~2005年,广州市明确了城市生态结构,并开展了生态专项规划;③2006~2010年,加强对城市生态系统的主动保护和利用,并强化了对生态用地的规划管控;④2010年以后,在国家生态文明建设政策的引领下,生态城市建设进入系统全面实施阶段,广州市以2010年亚运会为契机推进“河涌整治”“透水铺装”等多方面与生态城市建设有关的行动。已有的研究和生态建设行动未能从城市复合生态系统视角进行全面分析,对生态城市发展战略的研究存在一定欠缺。

2 广州市城市生态系统的特征

2.1具有优越的自然和社会经济条件广州市地处我国大陆南部,土地总面积7 434.4 km2,属于亚热带海洋性季风气候,气候温暖湿润,物丰景美。广州市地貌特征为背山面海,东北部为中低山地,有被称为“市肺”的白云山,南部为沿海冲积平原,珠江从中南部穿城而过,形成了以“山、城、田、海”为特色的自然景观。广州市是我国改革开放的前沿阵地,自改革开放以来,广州市的社会经济快速发展,城市面貌发生了巨大变化。2015年末,广州市常住人口1 350.11万人,城镇人口比重为85.53%。常住人口密度1 816人/km2。2015年,广州市实现地区生产总值(GDP)18 100.41亿元,三次产业对经济增长的贡献率分别为0.4%、29.0%和70.6%[9]。生态经济潜力雄厚,海陆山水条件优越,生态区位独占鳌头成为广州市建设生态城市的优越条件。

2.2生态环境具有岭南特征,花城水城特色凸显广州市是一座依山傍水的古城,是岭南水乡,自古以来就以“河道成巷、水系成网”,“六脉皆通海,青山半入城”闻名于世。广州古城有西濠、东濠、南濠、玉带濠、清水濠、司马涌、西关涌、六脉渠及其支脉等众多纵横交错的河网,以及西湖、菊湖、兰湖、泮塘等湖泊、沼泽。广州市是一个碧水绕城的历史水城,水域面积占全市总面积的1/10,辖区内水系发达,河网交错,共有河道、河涌1 333条,总长5 360 km,河道密度0.72 km/km2。近年来,广州市完成了144条河涌综合治理工程,经治理后的主要河涌形成了“一涌一景”的水景观特色,形成了一批有岭南水文化特色的景观,水景观建设亮点纷呈。近年来,广州市大力推进“青山绿地”“蓝天碧水”“花园城市”等城市生态工程,取得了显著的成绩。2015年全市森林覆盖率达到42.0%,建成3 000 km绿道,人均公园绿地面积16.14 m2[9],基本形成了城外森林葱郁、城郊林带连接、城内花团锦簇的森林绿地体系。在城市道路绿化中适当配置开花乔灌木及色彩丰富的地被植物,在临江大道、花城广场、二沙岛等18条主干道、重要景观点,常年布置花卉,形成富有花城特色的城市面貌。

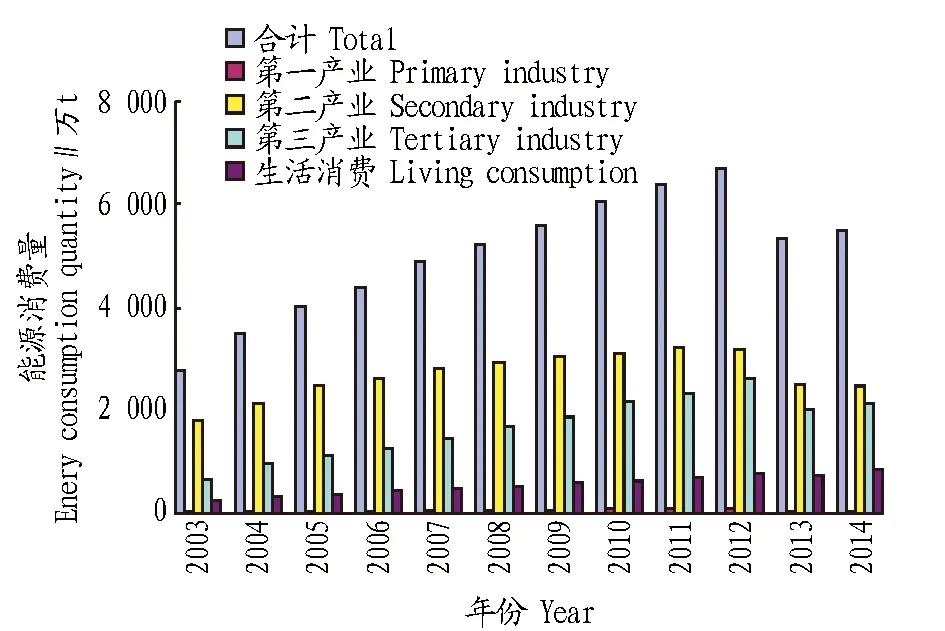

2.3经济产业体系逐渐向生态化转型,资源利用效率逐步提高广州市产业体系逐步向低碳转型,节能降耗取得新突破。通过统计2003~2014年的产业能耗数据得出(图1)[10],第一产业和生活消费部门碳排放所占比重略有增加,分别由2003年的1.60%、11.86%提高到2012年的1.95%、13.50%;第二产业和第三产业变化最大,第二产业碳排放量由2003年的59.09%降低到2012年的42.05%,而第三产业则从2003年的24.48%提高到2012年42.49%,2012年第三产业碳排放首次超过第二产业,同时第三产业的增加值贡献率高达64.3%,通过“双转移”、“退二进三”、“三旧改造”,关停、转移、淘汰各类企业6 119家、淘汰落后水泥1 425万t、印染8万t,关闭燃煤小锅炉1 139家,建筑节能与绿色建筑取得跨越式发展。“十二五”期间,广州市约有135万m2建筑通过绿色建筑标识评审,现代产业体系建设卓有成效。

图1 2003~2014年广州市能耗情况Fig.1 Energy consumption in Guangzhou City during 2003-2014

3 广州城市生态系统存在问题

3.1陆地生态系统亟待保育,空间和功能缺乏有机结合城市陆地生态系统是广州市城市发展的主要载体,其功能不仅包括景观美化、休闲娱乐、文化展示等经济社会功能,也包括气候调节、水土保持、生物多样性维持、灾害避难等生态服务功能。但在长期“重规模、轻结构”的发展模式下,多年来城市扩张以侵占生态用地为代价。1996~2012年[11],建设用地面积比例从13%增加到 19%,耕地面积从17%减少到11%,林地面积从39%减少为36%。“山、城、田、海”的城市格局正在被不断扩张的城市建设所影响。广州城市绿地布局缺乏系统性,相互之间没有形成有机的联系。广州市现有的城市公园绿地集中在白云山周围,且公园绿地之间的连通性较差,制约了陆地生态系统生态功能的发挥。另一方面,城市垃圾处理仍停留在末端处理阶段,在目前垃圾逐年增长的情况下,垃圾围城问题日渐严重,城市环境急需向美化净化方向发展。

3.2城市运营系统仍未脱离传统发展模式的束缚,生态环境与城市功能缺乏有机融合广州市过去30年的发展路径是一个在区域和发展环境优势下换取经济快速增长的过程,但是深层次的矛盾也开始出现,产业高能耗高污染,人口密集,土地紧缺,能源需求持续在高水平,交通拥堵、环境污染等城市病逐渐凸显。在产业转型过程中,工业化初期造成的工业用地与居住用地混杂等问题仍存在,庞大的工业、沉重的人口压力需要城市有庞大的能量和物质流的输入,商业生活消耗和交通消耗也在持续增加。在能源消费方面,广州能源消费总量处于快速增长的趋势。2001~2015年,一次能源消费量、终端能源消费量和电力消耗年均增长10.77%、11.13%和9.57%。2013 年广州市一次能源消费量5 333.57万t标准煤,电力消耗达到710.69亿kW·h。在能源需求日益增大的压力下,广州市的能源结构也面临着转型调整。目前广州市的能源结构大部分是传统石化能源,新能源在能源结构中的比例仅占1%。以煤炭、石油为主的能源消费结构不但造成能源利率低,能耗指数高,而且环境污染严重。能源消费已经成为制约广州市发展的重要因素之一。城市道路交通格局和城市结构有待优化,建筑和交通能耗不断增加,未来仍呈增长趋势。 2005年以来,建筑和交通能耗不断增加,占城市总能耗的比例由2005年的27%上升到2015年的37%。在城市居民消费结构方面,汽车、空调等所占比重较大,并持续保持高增长,对资源环境的压力较大。城市空间结构与功能面临调整和优化。广州传统增长模式中经济发展红利的获取是过分透支了资源环境,建立在资源环境生态赤字的基础上,而一旦进入后资源环境时代,也就是资源环境支撑条件弱化的时候,也许经济增长的辉煌难以再现。

3.3水生态环境问题突出,多数河涌景观、生态功能亟待加强广州城市雨洪灾害问题还较为严重,排水管网标准偏低,设施建设滞后,排水系统达到重现期2年以上的不到10%。在强排能力上,广州市以自排为主,部分路段容易发生内涝。城市河道水质恶化,水环境污染严重,水功能区水质达标率仅为60%以上,部分支涌仍有黑臭水体,珠江水质还需进一步提高。流域生态系统完整性受损,生物多样性降低,堤岸结构单一,亲水、生态效果较差。

4 广州市生态城市发展战略

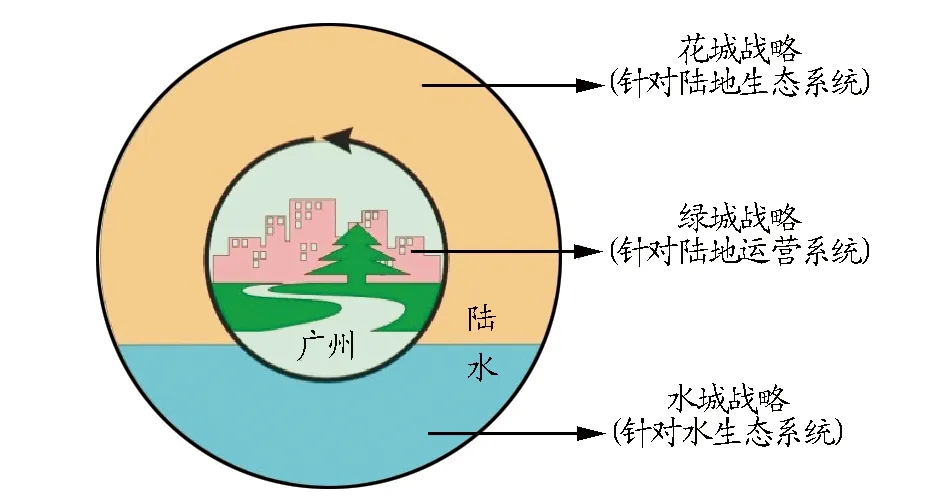

建设人与自然和谐的生态城市是一项复杂的系统工程,该研究面对当前发展形式,立足广州市实际,提出发展以 “花城、绿城、水城”为特色的广州生态城市(图2):从保持自然生态能力的陆地生态体系建设美好“花城”;建设资源节约型和环境友好型的产业体系、不断提高资源利用效率的资源体系、引导城市健康发展的城市运营体系,建设高效低碳“绿城”;大力促进水环境质量改善、优化提升水生态功能的水生态系统,建设岭南特色“水城”[12-13]。

图2 广州市生态城市发展战略框架Fig.2 Strategic framework of ecological city development in Guangzhou City

4.1花城战略依据自然格局,优化广州市的“山城田海”大格局的结构功能,构建绿化、净化、美化的生态环境,将广州市建设成为一个具有浓郁岭南园林特色和南亚热带自然风光的花园城市。

4.1.1构建城市生态安全格局。通过基本生态线的控制,保护城市自然保护区、基本农田保护、水源保护区、森林公园、风景名胜区、生态公益林、河涌水系、生态廊道以及其他生物多样性保护重要地区,使市域65%以上的土地,约5 300 km2得到有效保护。在建立基本生态控制线的基础上,全面启动碳汇森林建设改造残次林、低效纯松林。

4.1.2紧凑和高效利用建设用地。在城市增长模式上推动城市用地从粗放型向集约高效模式转变,从城市“摊大饼”式的外延扩张转向多中心、组团式、网络型发展;在快速增长的城市化进程中,公共空间和城市交通规划的质量是“紧凑型城市”的重要指标。另外,控制用地规模和提高土地利用效率是解决广州市用地短缺和提高环境效益的重要手段。大力推进“三旧”改造,提高土地的利用效率。

4.1.3绿化市容。构建更绿色、更健康、更美丽、更多彩的公共领域。按照特色突出的原则,构建具有岭南特色的绿地系统,全方位建设社区绿地、街头绿地、街心花园,完善游园功能和配套设施,串联城乡绿色空间。

4.2绿城战略针对城市运营系统,从生态系统的本质出发,注重城市空间与生态功能的结合,从总量和空间分别控制生态要素的发展。注重生态城市与发展方式的结合,从发展绿色产业、绿色能源、绿色建筑、绿色交通、绿色消费方面有序推动广州市向低碳、绿色、生态方向发展。通过深化产业结构调整、优化产业布局、发展循环经济以及强化重点行业和产业节能减排等,提高城市生产活动能源利用效率,发展“绿色产业”体系。以优化能源利用方式,提高能源利用效率为核心,推进城市综合节能,有效控制城市产业、交通和建筑能耗不断上升的趋势,构建多元、清洁、高效、安全的能源供应系统,发展“绿色能源”体系。通过强化生态规划设计、改善城市微气候、大力发展绿色建筑、推广建筑节能技术,加强建筑节能管理以及低碳生活方式引导,降低单位建筑面积能耗,发展“绿色建筑”体系。通过城市空间布局的优化、城市集约发展以及公共服务配套的完善,减少通勤性出行需求,通过公共交通基础设施的适度超前建设控制小汽车快速增长的趋势,发展“绿色交通”。通过转变传统消费模式,提高全民绿色消费观念,避免高能耗的奢侈生活方式,构建绿色消费模式。

4.2.1建立绿色能源系统。一是要建立城市能源保障体系。增加城市清洁能源供给,改善陈旧的城市电网系统,改建电力设施和专用传输电缆,提高电能供给效率和可靠性;扩建清洁分布式能源系统,提高能源供应效率,实现梯级利用扶持可再生能源的市场,为可再生能源和新兴技术的探索减少障碍,包括风力、潮汐、氢气和沼气发电,为广州市未来建立更清洁的能源供给。二是要改变能源利用方式,推进能源利用低碳化,提高能源使用效率,降低单位GDP能源消耗。

4.2.2发展绿色交通。改变交通模式和出行方式、促进公共交通的普及、完善城市慢行交通系统是构建绿色交通体系的关键。大力发展公共交通和水上交通,积极推广新能源汽车,在交通设施建设中采用低碳、绿色、环保材料。采用小型汽车限牌政策和拥堵收费政策调节城市交通负荷,引导小汽车合理使用。

4.2.3推广绿色建筑。近年来建筑能耗在城市能耗中的比例逐步提升,目前广州市建筑能耗约占城市总能耗的31%。通过建立一套符合岭南地域特色的绿色建筑政策、规划、标准技术体系,大力推进新建绿色建筑建设、既有建筑节能改造和可再生能源在建筑中规模化应用等工作,全面推进绿色建筑规模化发展。

4.2.4发展低碳产业。产业系统是城市发展的根本动力,也是城市能源消耗、碳排放和环境污染最为集中的领域。产业向低碳绿色转型是广州市低碳生态城市建设的核心内容之一。降低高耗能、高排放产业在产业结构中的比重,加快淘汰高耗能和高污染设备和工艺;推行清洁生产,实现工业固体废弃物源头减量;培育发展低碳节能的新兴产业,加快发展现代低碳服务业,推广“绿色物流”、“绿色零售”、“绿色饭店”、“生态旅游”、“绿色学校”等行动;建立产业低碳发展的市场体系,建立绿色商品标识,推行低碳企业认证。

4.2.5倡导绿色生活。通过低碳社区建设活动,探索低碳文化与行为规范体系、教育与培训体系、社区建设行为规范、社区绿色消费行为规范、社区代谢物排放行为规范、社区文化建设和活动规范等;鼓励居民使用新能源和可再生能源,推广太阳能、空气(地)热能、沼气、垃圾等可再生能源在社区的使用;进一步细化和规范生活垃圾分类标准,实施居民垃圾分类收集和减量激励政策,有效推进生活垃圾减量化、分类收集处置和再利用。

4.3水城战略通过全面梳理市域水系,促进水和城的生态融合,挖潜广州市水文化特色和历史,建设具有岭南特色的水资源、水安全、水环境、水生态文化全面发展的岭南水城。

4.3.1全面梳理和整治市域水系,构建城市水安全防护体系。通过构建多元化的饮用水源保障体系,加大水环境整治,推动流域污染综合整治,提高污水处理率,新建扩建污水管网工程和污水截流工程,提升水环境质量;全面梳理和治理水系,提高主要江、河、湖、库水功能区水质达标率;进一步完善城市防洪排水系统,提高防洪排涝标准;建设万亩以上江海达标堤围,加固重建、改建大中型水闸,完成中小河流治理和城区内涝治理工程。

4.3.2完善城市供水和排污体系,打造“岭南水城”。从广州的江、涌、湖、园、林、城整体景观格局和协调性出发,结合城乡河流水系及滨水区域的防洪排涝、水量、水质等方面的功能,通过挖掘水文化元素,打造彰显水历史和水文化的独特水景观,凸显岭南水乡特色,推动岭南水乡文化特色与城市建设的有机融合。控制景观水系上及滨水区域内的建筑风格、建筑高度和体量等,因地制宜地开展征拆,打造一批凸显广州市岭南水乡特色的水景观,结合城市功能布置活动与空间设施,建造亲民亲水设施。通过建蓄洪池、透水地面、高标准的排水管道等方式,可以减少地面积水总量,使雨水回用实现零排放,从而达到减轻城市排水和防洪压力,补充土壤水和地下水,调节城市小气候,缓解城市“热岛效应”等目的。

5 结语

建设生态城市的目标与新型城市化发展的本质要求是一致的。在新形势下,打造岭南生态城市品牌是广州市实现新型城市化道路的必然选择。该研究通过分析广州城市生态系统的特征和存在问题,提出广州市生态城市发展战略,旨在为广州城市发展和生态城市相关研究提供参考。

经过多年的发展,广州生态城市建设已进入全面实施阶段。城市生态系统具有明显的岭南特征,花城、水城自然特色逐渐显现,经济产业等城市运行体系逐渐向生态化转型。随着城市的不断发展,广州城市生态系统面临严峻问题,陆地生态系统不断被侵占,生态空间继续保育;城市脱离传统发展模式的束缚,生态环境与城市发展存在矛盾;水生态环境问题突出,河涌水系生态功能亟待加强。针对广州城市生态系统的现状和问题,未来广州生态城市发展应从“花城、绿城、水城”3个方向推动广州生态城市建设。

[1] 林小燕,袁涌波.推进浙江新型城市化的路径与对策[J].企业经济,2013(8):147-150.

[2] 原新,唐晓平.都市圈化:一种新型的中国城市化战略[J].中国人口·资源与环境,2006(4):7-12.

[3] 刘嘉汉.统筹城乡背景下的新型城市化发展研究[D].成都:西南财经大学,2011.

[4] 陈志端.新型城镇化背景下的绿色生态城市发展[J].城市发展研究,2015(2):1-6,19

[5] 陈玲玲,冯年华,潘鸿雷.新型城镇化发展背景下南京生态城市建设进展及对策[J].生态经济,2015(5):175-178,190.

[6] 黄光宇,陈勇.生态城市概念及其规划设计方法研究[J].城市规划,1997(6): 17-20.

[7] 王如松.生态、生态城市与生态人居建设: 2009城市发展与规划国际论坛[Z].中国黑龙江哈尔滨,2009.

[8] 蔡云楠,李晓晖,吴丽娟.广州生态城市规划建设的困境与创新[J].规划师,2015(8):87-92.

[9] 广州市统计局,国家统计局广州调查队.广州统计年鉴:2003-2015[M].北京:中国统计出版社,2003-2015.

[10] 张冬良,宫清华,尹小玲,等.低碳经济背景下广州市产业碳排放特征及发展对策[J].生态经济,2015(1):65-69,79.

[11] 吴大放,姚漪颖,刘艳艳,等.1996—2012年广州市土地利用变化及驱动力分析[J].广东农业科学,2015(6):166-175.

[12] 中共广州市委广州市人民政府.关于推进低碳发展建设生态城市的实施意见[A].2012.

[13] 周启星.城市生态调控方法[M].北京:气象出版社, 2000.

The Ecological City Development Strategy under the Background of New Urbanization in Guangzhou City

JIANG Lu-ming, HUANG Guang-qing, GONG Qing-hua*et al

(1.Guangzhou Institute of Geography, Guangzhou, Guangdong 510070;2.Guangdong Geo Spatial Information Technology and Application Public Laboratory,Guangzhou,Guangdong 510070)

It is an inevitable choice to explore a new pattern of urbanization for city development under the background of the global resources and environment crisis, while develop the ecological city is a basic power of new urbanization in Guangzhou.The present situation and problems in the economic development and ecological development were researched firstly view from the essence and connotation of new urbanization.Then, the ecological city development strategies were put forward under the theory of ecological cycle, low carbon economy based on the characteristics of Guangzhou City.The result provides policy reference for the government.

New urbanization; Ecological city; Flower city; Green city; Water city

广东省科技计划项目(2013B070104012, 2015B070701020,2015A020209094)资助。

江璐明(1962- ), 女, 广东广州人, 研究员,从事区域经济与生态环境研究。*通讯作者,副研究员,博士,从事环境科学研究。

2016-05-31

A

0517-6611(2016)24-219-04