中国核潜艇之父赫赫而无名

2016-10-10陈世冰

□陈世冰

中国核潜艇之父赫赫而无名

□陈世冰

黄旭华

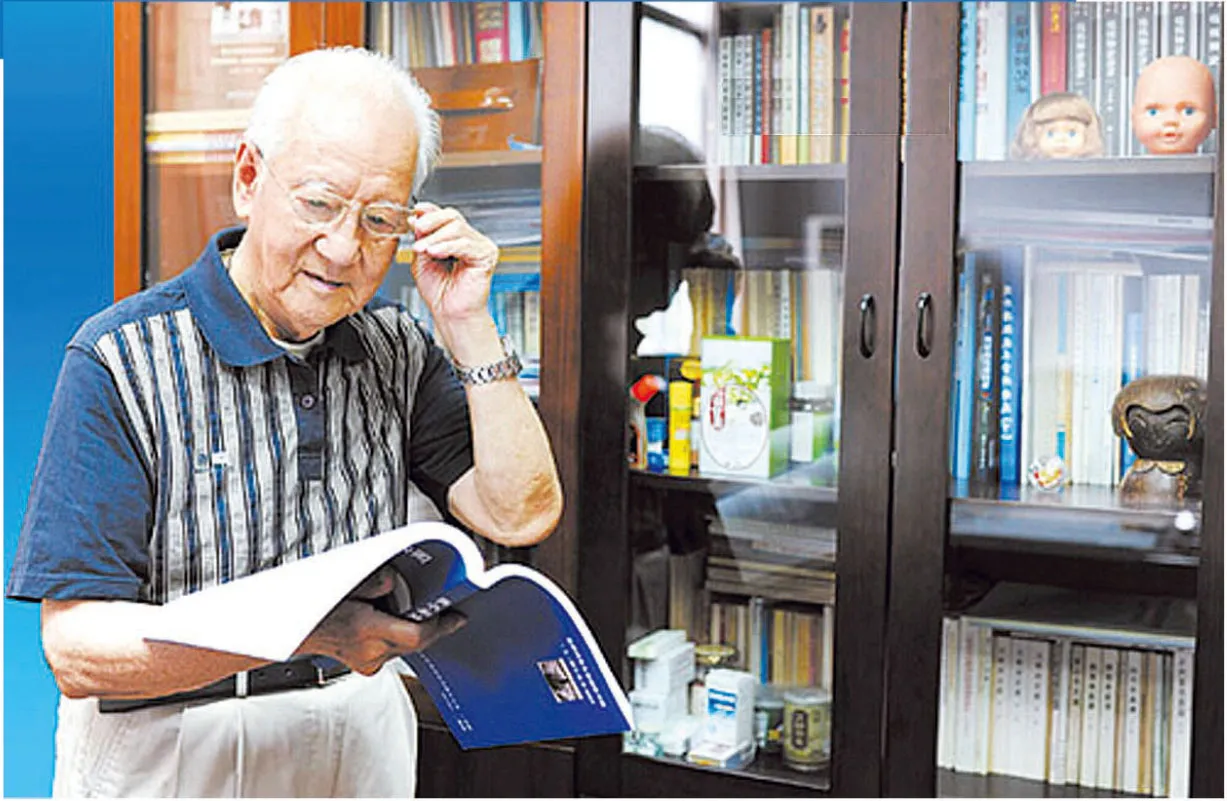

在惊涛骇浪的孤岛,他埋下头,甘心做沉默的砥柱。他的人生,正像深海中的潜艇,无声,但有无穷的力量。他就是中国核潜艇总设计师、中国工程院院士黄旭华。

艰难求学,立志造艇

天生聪慧的黄旭华4岁时就到当地的教会学校给长兄伴读。抗日战争爆发后,广东沿海的学校停办,14岁的黄旭华背着沉甸甸的书箱辞别双亲开始了艰难的求学之旅。

抗战进入白热化阶段,20岁的黄旭华随着逃难的人群向重庆转移。在经历了一次次飞机轰炸后,他问长兄:“大哥,为什么天上的飞机都是日本的,我们国家的飞机在哪里呢?”大哥告诉他:“国家落后啊,没有飞机。我们要好好读书,将来好好报效祖国。”少年黄旭华握紧了拳头说:“我将来要造一种武器,上能升天,保卫祖国万里长空;下能入海,捍卫祖国万里海疆。”

到了重庆,错过了夏季招生考试的黄旭华进入为流亡学生特设的大学选修班。经过一年精心的准备,他以专业第一名的成绩考取了上海交大船舶制造专业,追寻造船造舰抵御外侮的报国梦想。四年深得精髓的专业学习,为黄旭华日后从事核潜艇研制奠定了深厚的基础。

大学毕业后,黄旭华被分配到华东军管会船舶建设处。1949年10月,华东野战军战士乘坐几百只木船攻打金门岛,但因退潮,木船搁浅在沙滩上,缺少支援的战士们最后弹尽粮绝,壮烈牺牲。看到消息,黄旭华几日几夜没有睡好觉,这让黄旭华更加坚定了要造船舶的信念。

憋着一股劲的黄旭华跟随辛一心导师从事船舶设计与制造工作,经过导师的争取,黄旭华前往当时拥有全世界最先进船舶制造技术的德国,进行了为期半年的学习。回国后,正赶上中苏军事合作时期,他在前苏联专家的帮助下,开始对苏联舰船进行仿制,随后转入学习潜艇的设计与制造。

1958年,国际形势波诡云谲,面对当时美苏两个超级军事大国的核威胁,毛泽东主席对中国所有的科技工作者说:“原子弹,核潜艇,一万年也要搞出来。”聂荣臻挂帅的中国核潜艇总体研究设计所成立了,黄旭华被召集到北京,出任副总工程师。

上任的第一天,领导找黄旭华谈话:“小黄,核潜艇是高度保密的国防尖端工程,你踏进了这个门,就要一辈子隐姓埋名守在这里,你做好这个思想准备了吗?”黄旭华坚定地点了点头。黄旭华写信告诉母亲,自己要到北京工作,但具体单位、部门只字未提,通讯地址也只是北京海军的一个公共信箱。从此黄旭华隐姓埋名,和同事一起,开始了我国第一代核潜艇的论证与设计工作。

隐姓埋名,冒险深潜

研究所在渤海湾的一个荒岛上,三面临海,长满荒草,黄旭华对研究人员说:“我们要在这个蛮荒的岛上,制造出世界上最先进的核潜艇,让中国的海军走遍世界所有的大洋。”

当时,核潜艇什么模样,大家都没有见过,手头只有一位外交官从美国带回的一个核潜艇玩具模型。黄旭华和同事把玩具模型拆了装,装了又拆,但对真正的内部结构依然一无所知。黄旭华把收集来的各种学术资料进行了分类整理,联系了国内2000多家相关的研究所和高校,获取他们的支持。

没有风洞和大型水池,没有高强度厚钢板和加工设备,没有计算机,也没有任何技术外援,黄旭华带领团队用算盘和计算尺演算了数以亿计的数据,用了八年时间攻克了反应堆技术、艇体线型设计、水下发射、水下通讯等七个核潜艇关键技术。

岛上的生活很苦,为了给研究人员改善伙食,黄旭华在一次出差的路上,买了四只猪仔带回岛上。在繁忙的工作之余,黄旭华用尽各种办法养大了四头猪,最多的时候,食堂的猪圈里有二十多头大肥猪。每攻克一项技术难关,黄旭华都让食堂杀一头猪犒赏大家。围在食堂的木桌上大口地吃着猪肉,看着同事们开心地谈笑,黄旭华每次都会转过身去,悄悄抹去眼泪。他知道,这些和自己一样年轻的科学家,都是为了祖国的强大,才抛家别子、以苦为乐。

1970年12月26日,中国第一艘鱼雷攻击型核潜艇带着全国人民的期盼和全体研究人员的汗水顺利下水了。朱德总司令健步登上这艘命名为“长征一号”的核潜艇,庄重地给黄旭华等科学家行了个军礼,他握住黄旭华的手说:“我替人民谢谢你,谢谢你们这些科学家。”

时光飞逝,黄旭华带领研究人员取得了一个又一个科研成果,1981年,中国第一艘导弹核潜艇顺利下水。导弹核潜艇相对于陆地核基地,作为水下机动的核弹发射场,是国家二次核打击力量。

1988年年初,中国核潜艇完成多次试验后,按设计极限深度在南海作深潜试验。下潜的深度,决定了核潜艇能否躲过对手的监视而成功攻击目标。十年前美国的长尾鲨号核潜艇就是在200米的深潜试验中葬身大海,艇上129人全部遇难。

试验之前,艇员的心理包袱很重,有人给家里写了遗书,有人唱起了《血染的风采》。黄旭华意识到了这种情绪的影响,他和妻子商量说要随艇员一起下潜。“你是总设计师,你必须下去,必须对这一百多名舰艇官兵的生命负责。”妻子的支持打消了黄旭华的后顾之忧,他在动员大会上说:“我们下去是做试验的,不是准备牺牲的,我们要把试验数据带回来,我和你们一起下去。”

在国外,核潜艇总设计师是科研团队保护的第一人,而62岁的黄旭华则要做“吃螃蟹”的第一人。在他的精神感染下,所有参试官兵也变得淡定起来。50米、100米……每下潜50米都要记录报告相关数据,300米,下潜到极限深度时,艇内鸦雀无声,巨大的水压使艇身多处发出声响。10分钟,仿佛一个世纪那么漫长。当潜艇平安回到水下安全深度时,艇员们激动地把黄旭华抛了起来。黄旭华豪情万丈挥笔作诗道:“花甲痴翁,自探龙宫,惊涛骇浪,乐在其中。”

至此,中国成为世界上第五个拥有第二次核打击力量的国家,中国第一代核潜艇的研制走完了它的全过程,人民海军也由此成为保卫国家的战略性军种。

忠孝两难,誓言无声

当年,黄旭华接到北京秘密召集的任务时,妻子刚刚生完孩子三天。妻子拖着虚弱的身子把黄旭华送到门口,对他说:“祖国这个大家需要你,我们这个小家你就交给我吧。”黄旭华用力地拥抱了妻子,亲了亲妻子怀中熟睡的女儿,踏上了去北京的征程。

1962年,思念妻女心切的黄旭华干脆把家安在了荒岛上,但是忙于工作的黄旭华早出晚归,女儿很少能见到父亲。黄旭华有三十年从未回过老家,就连父亲和二哥去世,也没能回家奔丧。直到1988年南海深潜试验成功,黄旭华顺道回家探望老母亲。95岁的母亲终于见到了阔别三十年的儿子,她抚摸着儿子双鬓上的白发,老泪纵横。黄旭华用衣袖擦去了母亲的眼泪,跪在母亲身前哽咽地说:“母亲,自古忠孝不能两全,国家需要您的儿子,请您责骂儿子吧。”“儿子,你的事情妈妈都知道了,妈妈不怪你。”

原来,前几天,黄旭华的母亲在《文汇月刊》上看到了一篇文章:《赫赫而无名的人生》。这篇两万多字的报告文学记录了黄旭华隐姓埋名的水下人生。读着读着,母亲的嘴唇哆嗦起来。她没有想到,三十年杳无音信、被兄弟姐妹们骂为不要家的不孝之子,竟在为国家做着这样一件惊天动地的大事。

黄旭华来到父亲的墓前,仔细地把杂草清理干净,并将刊有自己事迹的那本杂志放在墓前,含泪说:“儿子的事情,相信您也能理解……”陪了母亲两天后,黄旭华就告别母亲,回到了工作岗位上。

因其在核潜艇研制方面功勋卓著,黄旭华于1994年当选为中国工程院院士,被媒体誉为“中国核潜艇之父”。因为年龄的原因,黄旭华早已不再从事第一线的设计工作,他把更多的精力转移到了对人才的培训上。但闲不住的黄旭华在教学之余总会到设计院看看,给研究部门提些建议。在此期间,中国的核潜艇更新换代,迈进了世界一流的行列。

2016年6月,在上海交大120周年校庆上,92岁的黄旭华用“自力更生、艰苦奋斗、大力协作、无私奉献”的核潜艇精神勉励上海交大的国防生:国防事业艰巨,要做好艰苦奋斗的思想准备;好好学习,锻炼体魄,为祖国的国防事业贡献力量。

图片由本文作者提供

编辑吴忞忞

mwumin@qq.com