全球视野下成长的上海国际电影节

2016-09-23任家瑜

任家瑜

自1936年世界上第一个国际电影节——威尼斯国际电影节诞生以来,中国电影与各大国际电影节之间,经历了“自外——融入——主体”三个阶段。所谓“自外”,即自视为外人,自行疏远。这有两方面的原因,首先是国际电影节自诞生的那天起就是以“西方”为中心的,其次是国际电影节成长发展的黄金时代恰与中国因意识形态与外隔绝的年代重叠;所谓“融入”是指中国改革开放以后,一批具有独特文化性及审美价值的中国电影在三大国际电影节上屡获大奖;所谓“主体”是指中国电影终于有了与其他A类国际电影节同样的评奖、论坛、市场、展映等平台——上海国际电影节,而不同于其他A类国际电影节的是上海国际电影节的创立与成长几乎与全球化同步,这就使得上海国际电影节从创立之日起就具有了全球视野。

上海国际电影节创立的“全球化”背景

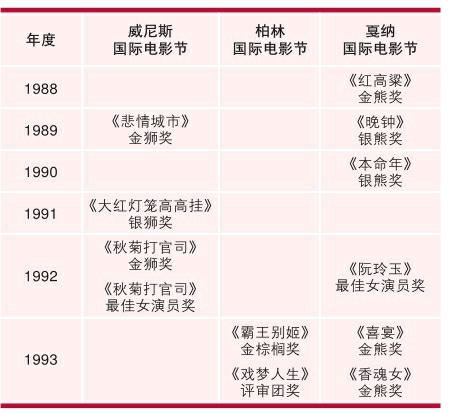

国际电影节的创立最早与“全球化”无关,它主要是欧洲电影为了抗衡以好莱坞为首的商业电影,为艺术电影的生存、传播和发展而建立的平台。所以戛纳、威尼斯等电影节一开始就从艺术上确立了自己与好莱坞不同的追求。三大国际电影节在战后不仅使艺术电影走出深巷,并且还深深影响了其他地区艺术电影的创作及电影艺术运动的兴起。上世纪80年代这股艺术电影的潮流影响到了华语电影圈,由此兴起的香港“新浪潮电影”、大陆“第五代电影”及台湾“新电影”纷纷获得了三大国际电影节的肯定(见表1),“随着‘福将张艺谋屡战屡胜、所向披靡,中国艺术电影破国门而出。”1从1988年张艺谋的《红高粱》首开华语电影荣获三大电影节大奖起,至1993年上海国际电影节创立之前的6年间,华语电影共获得了3项金熊奖、2项金狮奖和1项金棕榈奖。

但是这些大奖的获得却在华语地区特别是大陆地区引起了争议,一些专家学者认为:“一个久不为人知的中国电影得以进入西方世界,其卖点当然不会仅仅是‘艺术,而更重要的是一个可见、可辨识的‘东方。因此,当‘东方主义与‘后殖民文化批判,作为又一种西来的理论进入中国文化视域时,张艺谋模式便成了恰到好处的标靶。”2观众说得更直接,“想起《红高粱》就浮现出厚厚棉裤里抓虱子,高粱地里做爱,几个壮汉抬花轿折腾一个女子……丑陋的中国,野蛮的民族,落后,原始,吸引世界,丢中国人的脸……”3即使张艺谋们“反复强调自己并不知道西方人怎么看我们,只是我们自己对生活的看法,”4依然无济于事。

“如果说,中国电影‘走向世界,加盟西方影坛的前提之一,是将中国呈现为充分迥异于西方文化的‘他者5,一个折射在西方文化之境、并堪为西方之境、以确认其主体感的‘他者。”那么适时创建一个属于“自我”的、具有中国特色的、能够与其他国际电影节特别是A类国际电影节具有同样的“主体”评审平台的国际电影节,是全球化赋予中国电影发展、传播、壮大自身的时代契机。

因为,在中国电影“融入”国际电影节的上世纪80年代,正是“全球化”一词开始在世界流行之时,特别是1991年出版的《牛津新词词典》将“global”一词作为新词录入后,“全球化”更是在90年代风靡世界。而1994年4月20日互联网正式接入中国,更预示这一轮的全球化浪潮中,中国以及中国电影可以抓住机会,完成从“他者”的“融入”到“自我”的“主体”的迅速转变。

在全球视野中成长的上海国际电影节

正因为可以成为“自我”的“主体”,作为见证了中国电影几十年起起伏伏的第三代导演领头人、第一届上海国际电影节评委会主席的谢晋,才会如此激动不已:“中国有了世界性的电影节,这是观念上的一大转变。多少年来在一些同志的头脑中,总认为电影涉及意识形态,是无法竞赛的。其实人类有许多共通的东西。”举办中国国际电影节就是“踏上一个新的台阶”6。

激动归激动,蹒跚学步的上海国际电影节依然受到了太多的指责,特别是对评委会成员的选择及金爵奖的评审颇有微词,而对影片展映、金爵论坛、市场交易则相对宽容。本文认为,评委会成员的选择及金爵奖的评审的确有很大的改进空间,但不能否认的是上海国际电影节在全球化的背景下一直在成长。以下仅对1-19届的上海国际电影节评委及金爵奖与同年度的戛纳国际电影节评委与金棕榈奖做一横向比较,来分析上海国际电影节是如何在全球视野中成长的。

1.评委会成员的全球化构成

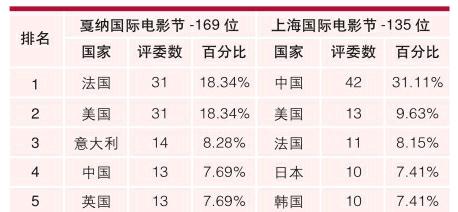

1-19届上海国际电影节共邀请了135位评委,与这19届同年度举办的第46、48、50、52、54、55、57-69届戛纳电影节共邀请了169位评委。从表2中可以看到:① 两者的评委都遍及五大洲;② 两者第一至第五所占比例相差不大;③ 作为举办地所在的洲都位列第一,“戛纳”所在的欧洲占47.93%,“上海”所在的亚洲占49.63%;④ “戛纳”排第二位的美洲符合其在欧洲电影视野中的地位,同样“上海”排第二位的欧洲,如果撇开作为东道主的亚洲,也符合其在亚洲电影视野中的地位;⑤ 非洲及大洋洲所占百分比均在个位数,与其地位相符。综上所述,上海国际电影节起码在评委构成的全球视野上与戛纳电影节不相上下,这当然是得益于全球化的大背景。

再从评委会成员的所在国度来看,表3中显示:① 戛纳电影节评委会成员的国度分两个阵营,法国与美国列第一阵营,这也与其在世界电影中的“中心”地位相符;中国能够异军突起,进入意大利与英国的第二阵营,这与之前中国电影作为“他者”“融入”的骄人成就和全球化的时机密不可分。同处亚洲的日本,虽然也曾于二三十年前开始“融入”西方,但因为时机的缘故在这份169人的名单中只占1位;② 上海电影节评委会成员的国度同样分两个阵营,中国一枝独秀,美、法、日、韩差别不大。其中最受诟病的是评委会主席,因为第1-8届上海国际电影节的评委会主席均由中国电影人担任,但如果再比较一下戛纳国际电影节最初12届的评审会主席的所在国度,也许就释然了(见表4)。戛纳国际电影节不仅从第1-12届都是由法国人担任主席,而且还有三位出任两届、一位连任三届。

2.获奖影片的全球化格局

1-19届上海国际电影节共评选出了19部电影荣获金爵奖,与这19届同年度举办的第46、48、50、52、54、55、57-69届戛纳电影节共评选出了21部电影荣获金棕榈奖,其中第46届、50届各有两部并列金棕榈奖。从表5中可以看出:1) 金爵奖偏亚洲,这与其“立足亚洲”的定位相符,金棕榈奖偏欧洲,也与其世界“中心”的地位相符;2) 金爵奖共分布在13个国家,金棕榈奖共分布在14个国家,两者基本相当,作为一个最年轻的A类国际电影节,能够与年长自己40多年的最权威的A类国际电影节具有同样的全球视野,实属难能可贵。

然而即便如此,金爵奖依然常被媒体批评,因为金爵奖影片的质量常常不尽如人意。这有客观原因:国际制片人协会针对A类电影节有明确规定:任何国家的任何一部影片只有一次参评A类电影节奖项的机会。这就意味着上海国际电影节必须和历史悠久的柏林、戛纳、威尼斯三大世界级电影节争夺优秀的参赛片资源,而往往是三大电影节早已将前一个年度的世界优秀电影收入囊中,而上海电影节只能在非一线作品中择优录取8。也有主观原因:具备国际电影节选片人资格的专业人才严重匮乏,导致只能坐等世界各地的电影人自己把作品送上门来。

以上仅从评委会成员的选择及金爵奖的评审就可以看出上海国际电影节是如何在全球化背景下成长的。其与“金爵论坛”“交易市场”“国际影展”和“创投项目”等板块构成了上海国际电影节清晰的定位:“立足亚洲、助推华语、扶持青年”,以至于在今年举办的第19届上海国际电影节上,有媒体喊出了“上海国际电影节不做‘戛纳,做自己的‘上海”的响亮口号9。

1.戴锦华:《雾中风景》.北京大学出版社.2000.5.420。

2.戴锦华:《雾中风景》.北京大学出版社.2000.5.420。

3.http://bbs1.people.com.cn/post/1/1/1/154225907.html

4.钟大丰:《电影呈现的中国文化在悄悄地修正》.陈晓萌:《现场 中国电影对话世界》.学林出版社.2006.1.244。

5.戴锦华:《雾中风景》.北京大学出版社.2000.5.349。

6.谢晋:《中国终于有了国际电影节》.上海.《文汇报》.1993.10.13。

7.http://www.festival-cannes.fr/cn/article/59631.html

8.陈犀禾:《回顾与展望:国际化语境下的上海电影节》.北京.《艺术评论》.北京.2007.9.27。

9.龚丹韵:《上海国际电影节不做“戛纳” 做自己的“上海”》.上海.《解放日报》.2016.6.20。