唐五代“长安小说”刍议

2016-09-22张同利

张同利

(安阳师范学院 文学院,河南 安阳,455002)

唐五代“长安小说”刍议

张同利

(安阳师范学院文学院,河南安阳,455002)

唐五代“长安小说”中,“长安”作为产生意义的文化符号主要表现在三个方面:带有长安都市特征的宫廷里坊空间;由政治中心地位而产生的种种与之相关的特有社会文化活动场景;与长安历史记忆相关的精神文化现象。它们是唐五代“长安小说”的物质基础、叙事场景、精神内涵、文化表征,正是由于它们的存在,“长安小说”才具有了独具特色的主题追求、叙事理路、文化蕴涵和价值意义。

唐五代;长安;小说;里坊

一、从“地理空间观”说起

“地理空间观”是朱玉麒在《隋唐文学人物与长安坊里空间》一文中提出的“文学欣赏的方法”。其基本依据乃徐松《唐两京城坊考序》的一段话:

古之为学者,左图右史,图必与史相因也。余嗜读《旧唐书》及唐人小说,每于言宫苑曲折、里巷歧错,取《长安志》证之,往往得其舛误……作《唐两京城坊考》,以为吟咏唐贤篇什之助。[1](P1)

徐松作《唐两京城坊考》的初衷是为读“唐贤篇什”的方便,但客观上却具有历史学“小说证史观”的方法论意义。“在文学史研究的领域,它的编撰出发点也开创了以地理线索来赏析作品的方法,即通过唐代地理空间的象征意义作为解读文学人物活动的重要切入点,文学故事中的地理标注不仅具有还原现场的逼真感,也同样为唐代社会风俗史提供了生动的画面。也许我们可以将这种文学欣赏的方法总结为‘地理空间观’。”[2](P86)以“地理空间观”的方法来阅读唐五代“长安小说”①朱玉麒称之为“唐代长安都市小说类作品”。并非朱氏首创②例如(日)妹尾达彦《唐代后期的长安与传奇小说——以〈李娃传〉的分析为中心》既以长安城里坊空间与唐传奇《李娃传》所展示的地理方位相互印证,从而探讨《李娃传》的产生背景,窥探九世纪初长安庶民文化之一斑。,却为我们分析同类作品提供了一个成功的案例。对于研究对象“唐代长安都市小说类作品”,朱氏并未作进一步阐释,但从文章所引材料来看,它显然是指那些故事发生在长安的都市题材作品。但以“地理空间观”分析的这类作品必须具备以下先决条件:“文学故事中的地理标注不仅具有还原现场的逼真感,也同样为唐代社会风俗史提供了生动的画面”[3](P86),是否所有的“长安小说”都具有上述特征呢?答案是否定的。例如温畲《续定命录·卫次公》:

唐吏部侍郎卫次公,早负耿介清直之誉。宪宗皇帝将欲相之久矣。忽夜召翰林学士王涯草麻,内两句褒美云:“鸡树之徒老风烟,凤池之空淹岁月。”诘旦,将宣麻。案出,忽有飘风坠地,左右收之未竟,上意中辍,令中使止其事。仍云,麻已出,即放下,未出即止。由此遂不拜。终于淮南节度。[3](P1111)

上文没有明确的“地理标注”,即便我们大体可以断定故事发生在长安宫廷,但由于缺乏准确细致的地理方位和空间环境描述,小说便失去了“还原现场逼真感”的物质依托,当然小说更无法为“唐代社会风俗史提供生动的画面”。但从整体上看,小说并不显得虚无飘渺,细细读来仍然真切动人、跃然纸上,原来此小说赖以存在的物质基础并非明确的“地理标注”,而是因政治中心地位而独有的社会政治空间,科举、诠选等为主要行为方式的士人权力更迭和命运变动是它的基本文化特征。事实也正是如此,明确的地理空间标注并非唐五代“长安小说”惟一主要特征,它的含义要广泛得多。

对于作为研究对象的唐五代“长安小说”的界定,明清“西湖小说”是一个很好的参照。“西湖小说”的概念清人谈迁在《北游录》中最早提到:

壬辰,观西河堰书肆,值杭人周清源,云:虞德围先生门人也,尝撰西湖小说。噫,施耐庵岂足法哉?[4]

周清源,武进人,曾任工部侍郎,撰有《西湖二集》,谈迁所谓“西湖小说”正是针对此书而言。《西湖二集》乃汇集吴越王以来与西湖有关的传说,创作而成的话本小说集,其“西湖小说”意为与西湖有关的话本小说无疑。而今人所称“西湖小说”也正是延续了这一传统的说法,围绕“西湖小说”所开展的研究也大致为以西湖为背景的白话或文言小说①例如刘勇强《晚明“西湖小说”的源流与背景》、孙旭《西湖小说研究》、邱苇《明末清初西湖小说与西湖诗词》等。。

着眼于唐五代小说基本情况,并参照“西湖小说”的研究思路,本文拟将唐五代“长安小说”界定为:一、以长安为背景或主要背景的唐五代小说作品。二、长安常常是作为对小说的叙事、寓意、风格等产生意义的文化符号②一种与原始意义相关但又不限于此的具有普泛性的象征符号,比如“鸳鸯”作为“恩爱”的象征,就是一种约定俗成的文化符号。,这种文化符号是或地理的、或文化的、或政治的、或宗教的、或民俗的、或历史的。

强调“以长安为背景或主要背景”,首先表明“长安小说”的界定乃从地理方位着眼,这充分考虑了唐五代“长安小说”的自身情况,与现代小说“京味”、“海派”等从艺术风格入手的界定有明显区别。与此同时,“长安小说”又必须与唐五代小说中“非长安”的作品区别开来,即是说它必须具有自身独立的特征。换句话说,在这些小说中,“长安”并非只是一个无关紧要的地理标注,它通常具有约定俗成的文化符号意义,它因此与“非长安”背景的唐五代小说有明确的区别。在唐五代“长安小说”中,“长安”作为产生意义的文化符号主要表现在以下三个方面:带有长安都市特征的宫廷里坊空间;由政治中心地位而产生的种种与之相关的特有社会文化活动场景;与长安历史记忆相关的精神文化现象。

二、都城里坊空间

以平整如棋盘的里坊和巍峨的宫殿、寺观为主体的唐代长安城,是山川形胜之地与《周易》思想的完美结合。在唐人的心目中,长安不仅仅是以物质形式构建起来的巨大容器,更是一个秉承了近乎神话的地理空间和象征了皇权威严的精神堡垒。“四郊秦汉国,八水帝王都”[5](P23)是唐人对这个理想化都城的形象描述。在唐人尤其是士人的观念中,居住在这样一个城市中就意味着自己在精神上的融入和对皇权假想性的参与。对唐人来说,长安城的宫廷和里坊空间不只是可以穿行驻足的物质空间,也是一个赖以存在的精神空间。唐人对宫廷里坊如数家珍般的娓娓详述,是文化上的归属,也是身份上的认同,更是一张可以跻身士流的名片。长安城的宫廷里坊空间作为唐代士人的基本地理常识,为他们营造了一种精神“共同体”,他们可以以此获得某种亲近感,虚构某种荣誉感。这就是为什么沈亚之《异梦录》“长安中贤士”参加的泾原幕府宴会,作为营造氛围的“入话”,陇西公一定要讲一个发生在长安城平康里的古装美人故事,也是为什么大量的长安小说有明确无误的里坊空间描述——即便它们有时并不是那么重要——的重要原因。

在唐五代“长安小说”中,作为特性之一的宫廷里坊空间主要表现在以下三方面:一,小说在坊里空间的转换中展开;二,小说有坊里空间的细节描述;三,颇具特色的都市地标。

故事情节在坊里空间的转换中展开是“长安小说”在形式上的突出特征,以温庭筠《干子·华州参军》为例,其大意谓:

华州柳参军上巳日于曲江遇崔氏女,见其车子入永崇里。后崔氏为执金吾子所纳,崔氏不乐,其母因女之深,乃命轻红于荐福寺僧道省院达意。柳生遂备财礼与崔氏结婚,并挈妻与轻红居于金城里。及金吾到永崇里,其母王氏泣云其女为侄强窃而去。金吾弥年捕访无获。无何,王氏殂,柳生挈妻与轻红自金城里赴丧。为金吾子所见,遂为擒,讼于官,官家断于王生。后金吾亡,王生移宅崇义里。时柳生尚居金城里,崔氏与轻红同诣柳 生 ,迁 群 贤 里 。[6](P1267)

以金城里为中心,小说情节出现了四次转折:柳生携妻由永崇里徙居金城里→柳生携妻由金城里至永崇里赴丧被擒→崔氏轻红由崇义里奔金城里柳生居所→柳生携崔氏由金城里徙居群贤里。随着人物居所在坊里空间中的变动,小说情节得以顺利展开,人物形象也逐渐变得清晰可见。类似的情形,大量出现在唐五代“长安小说”中,例如《李娃传》、《任氏传》等等,均是有代表性的小说作品。《李娃传》中先后明确出现的里坊空间有:布政里、东市、平康里、鸣珂曲、宣阳里、天门街、曲江、杏园、安邑里、旗亭南偏门等;《任氏传》中先后明确出现的里坊空间有:新昌里、宣平里、升平里、乐游园、西市、千福寺等。正是借助于长安城实有里坊空间的频繁转换,“长安小说”虚无缥缈的故事情节才有了真实可靠的物质依托,读者阅读小说时的想象和创造活动,才有了落脚点。

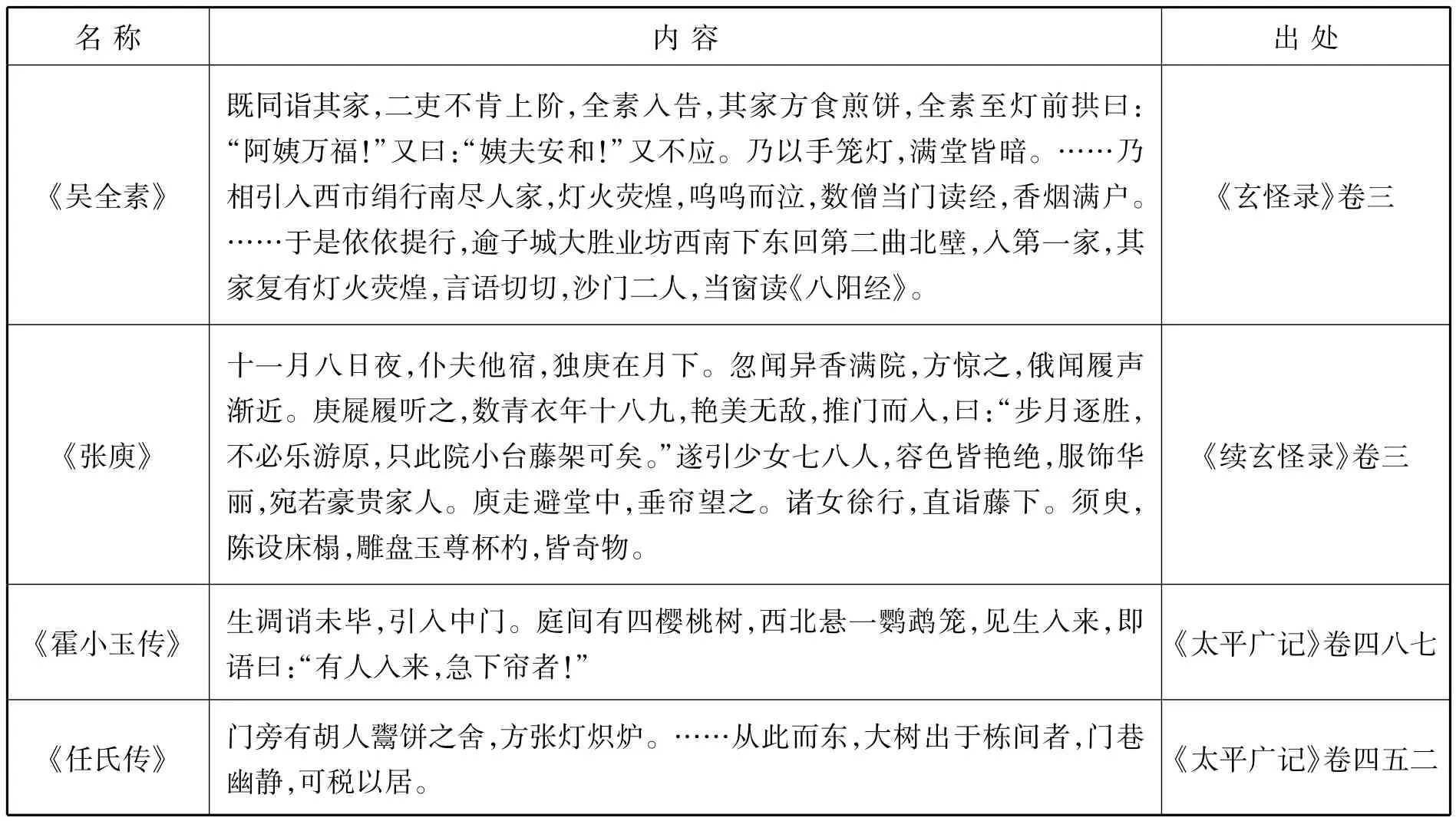

唐五代“长安小说”也有不少作品对里坊空间做了细致的描述,这使得小说给人以更加清晰和生动的印象,更具感染力和亲近感。例如在《吴全素》、《张庾》、《霍小玉传》、《任氏传》等等当中,均有长安城里坊空间的细节展示:

名称 内容出处《吴全素》既同诣其家,二吏不肯上阶,全素入告,其家方食煎饼,全素至灯前拱曰:“阿姨万福!”又曰:“姨夫安和!”又不应。乃以手笼灯,满堂皆暗。……乃相引入西市绢行南尽人家,灯火荧煌,呜呜而泣,数僧当门读经,香烟满户。……于是依依提行,逾子城大胜业坊西南下东回第二曲北壁,入第一家,其家复有灯火荧煌,言语切切,沙门二人,当窗读《八阳经》。《玄怪录》卷三《张庾》十一月八日夜,仆夫他宿,独庚在月下。忽闻异香满院,方惊之,俄闻履声渐近。庚屣履听之,数青衣年十八九,艳美无敌,推门而入,曰:“步月逐胜,不必乐游原,只此院小台藤架可矣。”遂引少女七八人,容色皆艳绝,服饰华丽,宛若豪贵家人。庾走避堂中,垂帘望之。诸女徐行,直诣藤下。须臾,陈设床榻,雕盘玉尊杯杓,皆奇物。《续玄怪录》卷三《霍小玉传》 生调诮未毕,引入中门。庭间有四樱桃树,西北悬一鹦鹉笼,见生入来,即语曰:“有人入来,急下帘者!”《太平广记》卷四八七《任氏传》 门旁有胡人鬻饼之舍,方张灯炽炉。……从此而东,大树出于栋间者,门巷幽静,可税以居。《太平广记》卷四五二

在这四篇小说中,《吴全素》和《张庾》言及鬼神怪异之事,显系虚构,但是有了长安里坊空间真实细致的场景描述,其虚构内容就有了现实依托,而《霍小玉传》和《任氏传》中,里坊空间内的细节描写则直接和人物形象的塑造相关联,鲜活细致的坊里空间,不仅从侧面表现了人物的性格气质,同时也使得生活其中的人物形象更加具有生活气息,更加栩栩动人。毋庸赘言,生活在长安里坊空间内的居民,其日常生活是细致而微的,里巷、庭院、居室等所承载的吃、穿、住、用等等的物事才是其生活的真实,因此,煎饼、荧荧的灯火、樱桃树、鹦鹉笼、藤架、杯盏、胡人鬻饼之舍等细碎东西,更容易唤起读者生动鲜活的生活记忆,“长安小说”也因此而与读者取得了某种共鸣感和亲近感。同时,凭借这些细小的生活物事,读者在回复记忆的瞬间重新获得了对生活的感受能力,这正是一种文学上的陌生化过程。

唐五代“长安小说”中,还频繁出现一些颇具地域文化特色的都市地标①所谓都市地标就是都城中极富特色,代表着城市形象的地理空间及其标志性建筑。。唐五代长安的曲江、天门街、平康里、勤政楼、慈恩寺等均是具有长安都市特色的标志性场所。例如曲江是长安城最为秀丽的风景区,有杏园、慈恩寺相邻,又有夹城与大明宫相连接,京中各衙门也都在曲江修建供百官休闲宴赏的亭台楼阁,中和、上巳、重阳三节的民间曲江游乐活动,可谓盛况空前。康軿《剧谈录》卷下云:

都人游玩盛于中和、上巳之节,彩幄翠帱,匝于堤岸,鲜车健马,比肩击毂。上巳即赐宴臣僚,京兆府大陈筵席,长安万年两县以雄盛相较,锦绣珍玩,无所不施。百辟会于山亭,恩赐太常及教坊声乐。池中备彩舟数只,唯宰相、三使、北省官与翰林学士登焉。每岁倾动 皇 州,以 为盛 观 。[7](P1495)

在官方的引领下,中和、上巳日的曲江游乐,成为长安市民的文化盛宴。作为长安城的主要地标之一,曲江既以新科进士的曲江游宴、杏园探花等而带有特定的文化符号意义,又以其游人众多而成为“公共空间的遇合地”[2](P91)。例如《李娃传》中,荥阳生天门街唱挽歌,被其父发现,以为奇耻大辱,“乃徒行出,至曲江西杏园东,去其衣服,以马鞭鞭之数百”。这里“之所以特别提出此地是父亲鞭打儿子的场所,除了该地是游乐地,住家稀少之外,还因为曲江池和杏园在唐末还被当作进士科及第者举行庆宴的场所”[8](P527),也就是说,曲江这一都市地标所具有的特殊文化蕴涵,才使得父亲对荥阳生的鞭笞带有怒其不争的深厚意味。而在《华州参军》中,刘参军上巳曲江闲游巧遇崔氏,曲江以其繁忙的游乐之地所带来的众多“遇合”机缘,为小说的故事情节展开提供了可能,这也同样是长安都市地标的特殊性影响的结果。又以平康里为例,如《李娃传》开头荥阳生始入长安“尝游东市还,自平康东门入,将访友于西南”,遂巧遇故事女主人公李娃。平康里在东市之西,北为崇仁坊,南为宣阳坊,西北为皇城,东北为兴庆宫,地处唐长安城一等繁华之地。在其内部,西北为长宁公主府及鞠场,东北为妓女聚居地的“三曲”及阳化寺等,西南为褚遂良等高官宅第以及进奏院,东南是李林甫宅和菩提寺。平康里地处长安闹市区,它的基本区域特征是高官和妓女居处的娱乐、消费和信息交流之地。这样荥阳生在平康坊遇到李娃这一简单的情节,或许因为平康里这一特殊地理空间的出现而呈现给读者更多的物质内容。

三、政治中心场景

政治中心场景是因长安的政治中心地位所带来的特定人物活动场景,其本身并非必定是政治事件。主要有:士人因科举、诠选、做官等的京城居处、情感经历、禄命升沉、权力角逐。这些场景像看不见的手一般,常常左右着“长安小说”故事情节的发生、发展、结局等,同时又因为长安特殊的地缘和政治因素,它又往往具有区别于“非长安”小说的文化特征。

政治是唐代士人短期或长期居处长安的主要因素。例如康軿《剧谈录·郭鄩见穷鬼》,“通事舍人郭鄩,罢栎阳县尉,久不得调,穷居京辇,委困方甚。”[7](P1470)唐代士人任期届满,需要等待吏部诠选以重新得到任命,而到了唐代中后期,冗员繁多,官缺常常无法满足士子做官的需求,因此出现了像郭鄩这样穷居京城,等待调遣的情况。对于郭鄩这类士人何以穷困潦倒,人们不得其解,于是便产生了种种奇思妙想,加以解说,郭鄩遇穷鬼便是这样的故事。此中因政治原因所产生的穷居京华的场景,既是小说的诱因,同时也影响了小说情节的发展,赋予了小说丰富的内涵,从而在小说中具有特殊意义。又如薛渔思《河东记·李敏求》:

李敏求应进士举,凡十有余上,不得第。海内无家,终鲜兄弟姻属。栖栖丐食,殆无生意。大和初,长安旅舍中,因暮夜,愁惋而坐。忽觉形魂相离,其身飘飘,如云气而游。渐涉丘墟,荒野之外,山川草木,无异人间。[3](P1126)

李敏求穷处长安的原因是屡试不第,对于由此而来的京城穷居场景,李观《报弟兑书》云:

(贞元)六年春,我不利小宗伯,以初誓心不徒还,乃于京师穷居。……于时顾逆旅而无聊,图俟时而尚遐,发能迁之虑,缄莫知之嗟,乃以其明年司分之月,乘罢驴出长安,西游一二诸侯,求实于囊。往复千里,投身甚难。……长安穷处,萧条犹初。……吾违养以来不忘归,归而无名,为亲之羞。困而行之,穷苦日寻,俛而自安。穷则可也,流亲之羞,归不可也。念二途,日夜腐心,浑元循环,三岁一朝,油然而思。众恨长短,居人游人相属之忧,宁同时哉?行至八月,天地凄凉,叶下西郊,我在空房,晨起吟咏,阒乎无人,夜卧不寐,寒漏自长。意可覆也,难可屡陈 。[9](P5414)

可以看出,所谓穷居并非只是生活上的贫困,落第的士人还要承受来自家庭和社会的种种压力。故可以说,士人京城居处也就具备其它地域所无法替代的特殊意义和深刻蕴含。

长安政治中心特征还为唐代士人京城的情感经历提供特殊的机缘。在一些“长安小说”中,年轻的士子带着在仕途上飞黄腾达的梦想来到长安,却不承想因一段不期而遇的感情纠葛而改变了命运。如《李娃传》中的荥阳生,本想到长安“一战而霸”,不料想在平康里遇到李娃,从此彻底堕落,直至为父所弃、沦为乞丐,其命运可谓一落千丈。荥阳生的政治梦想是这篇小说发生的契机,而政治梦想的中辍则是故事情节发生转折、主人公命运急剧而下的重要因素,同时政治梦想的中辍还暗含了主人公命运发生回转的可能——长安的政治中心地位也可以为浪子回头提供良好的机遇——而事实上主人公的命运,也正是由于他在李娃的辅佐之下重新拾起了政治梦想,最终得到了彻底的改变:荥阳生官运亨通,李娃被封为汧国夫人。这篇小说叙述的注意力并不在荥阳生的政治梦想,但它却成为决定主人公命运和小说情节发展的重要因素,小说也因此而获得了独特的价值意义。再以蒋防《霍小玉传》来看,“陇西李生名益,年二十,以进士擢第。其明年,拔萃,俟试于天官。夏六月,至长安,舍于新昌里”[3](P4006)。与荥阳生不同,李益在结识霍小玉之前既已进士及第,但为了仕途上更好的发展,又准备参加书判拔萃科的制科考试,李益也是怀着政治梦想的年轻士子。正是因为这个政治梦想的存在,无论李益和霍小玉多么琴瑟相谐,其关系终究会破灭。事实果真如此!一旦李益以书判拔萃登科并被授予官职,他甚至连霍小玉八岁欢爱之期的要求也无法满足,李益终于狠心诀别而去,不久后,辜负盟约,订婚范阳卢氏。可以说,在唐五代“长安小说”关于士人情感经历的描写中,政治追求梦想如影相随,时常左右和影响着人物的命运和故事情节的走向,成为“长安小说”隐含的地域空间和叙事场景。

政治中心地位决定了士人在长安活动的主要内容围绕着他们的政治命运而展开,大量的“长安小说”笼罩在患得患失的政治前途预言的场景之中,形成唐五代小说中一道独特而又意味深长的风景。例如《前定录·陈彦博》,写陈彦博将取解前梦见进士榜单的事[10](P150)。十年寒窗、一朝告捷是唐士人梦寐以求的科第理想,陈彦博一旦“取解”就意味着正式踏上了博取科名的旅途,因为谁都无法预知前途命运,个中压力、希望、忧虑交织的复杂心情可想而知,这样的情形之下,久思成梦也就并不稀奇。在李复言《续玄怪录·李岳州》中,李俊则遇到递送历年进士名单的冥吏,通过他的导引,李俊不仅了解而且还成功更改了自己的政治命运[11](P150),这种场景不妨看作士人自我安慰的白日梦。又温畲《续定命录·李顾言》云,岁暮黄昏,南省东街,寂寥空旷,隐约见人徐徐吟诵“发榜只应三月暮,登科又校一年迟”[3](P1104),转眼间消失。是人是鬼?这不是问题的关键,关键在于它成功地预见了当年的进士发榜和李顾言及第的时间。两句诗歌暗含玄机,人物场景扑朔迷离,真是别有一番意味!

作为政治中心,唐代都城长安政治上的明争暗斗极为激烈,围绕着权力的角逐,这里常常上演一幕幕政治悲喜剧。例如卢肇《逸史》中,牛锡庶累举不第,卜算者云其明年状元及第,一日:

偶至少保萧昕宅前,值昕杖策,将独游南园。锡庶遇之,遽投刺,并贽所业。昕独居,方思宾友,甚喜。延与之语。及省文卷,再三称赏。因问曰:“外间议者以何人当知举?”锡庶对曰:“尚书至公为心,必更出领一岁。”昕曰:“必不见命。若尔。君即状头也。”锡庶起拜谢。复坐未安,忽闻驰马传呼曰:“尚书知举。”昕遽起。锡庶复再拜曰:“尚书适已赐许,皇天后土,实闻斯言。”昕曰:“前言期 矣。”[3](P1339)

一个偶然的机会竟成就了士子多年的梦想,牛生投刺、萧公承诺形同儿戏,士人命运的变换即在高官举手投足之间,但这确是长安政治运作场景的真实写照,想必也只有显宦云集的长安才能为士子提供传奇般的机缘。

掌握着重要权力的高官显宦也是各政治势力仇视的对象,为了自己在政治权力上挣得一席之地,各政治对手往往想方设法除掉自己的眼中钉和拦路虎。例如在《上清传》中,相国窦公月夜闲步,却被侍女告之树上有刺客,原来“树上君子”乃政敌陆贽派来的刺客,本想翌日如实上报,不想仇家恶人先告状,窦公遂被贬,继而刺死于途中[12]。《续定命录·裴度》所写情形亦大致相同:

故中书令晋国公裴度……至宪宗朝,声闻隆赫……东平帅李师道包藏不轨,畏朝廷忠臣,有贼杀宰辅意。密遣人由京师靖安东门禁街,候相国武元衡,仍闇中传声大呼云:“往驿坊,取中丞裴某头。”……将朝,烛下既栉,及取其盖张焉。导马出坊之东门。贼奄至,唱杀甚厉。贼遂挥刀中帽,坠马。贼为公已丧元矣,掠地求其坠颇急。骖乘王义遽回鞚,以身蔽公。贼知公全,再以刀击义,断臂且 死 。[3](P1101)

唐王朝中后期各节度势力拥兵自重、无视朝廷,主张遏制他们的朝中宰相自然就为其所仇视,裴度虽因一扬州毡帽幸免于难,但也无法掩盖各政治势力在京城长安激烈角逐的事实。而这些隐现于小说背后的政治场景,则为唐五代“长安小说”提供了独特的价值指向和文化符号意义。

四、都城历史记忆

城市绝不单单是一个由各种整齐威严的建筑所组成的空间,甚至也不单单是一个具有象征意义的世界①“因为,所谓城市,系指一种新型的具有象征意义的世界,它不仅代表了当代的人民,还代表了城市的守护神祇,以及整个儿井然有序的空间”。(刘易斯·芒福德《城市发展史——起源、演变和前景》),它是一种话语②“城市是一种话语。实际上,它是一种语言。城市对其居民说话。”(巴特《符号学与城市》),还是一种心理状态③“城市是一种心理状态,是各种礼俗和传统构成的整体,是这些礼俗中所包含,并随传统而流传的的那些统一思想和感情所构成的整体。换言之,城市绝非简单的物质现象,绝非简单的人工构筑物。城市已同其居民们的各种重要的活动密切地联系在一起,它是自然的产物,而尤其是人类属性的产物。”(R·E·帕克《城市社会学》)。它不仅行使着现实社会的各种职能,还承载着这个城市的历史,诉说着着它往昔的荣耀和失落,讲述着街巷里坊流传的美丽传说。唐五代“长安小说”有关都城历史记忆的美丽传说,看似荒诞不经,实则是长安历史的真实,是长安的真实精神世界④《长安志原序》:“雍之为都,涉三代,历汉唐之全盛,世统屡更,累起相袭,神灵所储,事变丛聚,宜其较然。”在古人的观念中事关人事的“事变丛聚”和关乎虚幻世界的“神灵所储”本就是长安历史记忆的两方面。。

唐代长安城的构筑虽然在主体位置上脱离了周丰镐、秦咸阳与汉长安城基,但却在历史血脉上延续了周秦汉三代,前朝历史会附着在都城遗迹中。如戴孚《广异记·刘门奴》云:

高宗营大明宫,宣政殿始成,每夜,闻数十骑行殿左右,殿中宿卫者皆见焉,衣马甚洁。如此十余日,高宗乃使术者刘门奴问其故,对曰:“我汉楚王戊之太子也。”门奴诘问之:“案《汉书》,楚王与七国谋反,汉兵诛之,夷宗覆族,安有遗嗣乎?”答曰:“王起兵时,留吾在长安。及王诛后,天子念我,置而不杀,养于宫中。后以病死,葬于此。天子怜我,殓以玉鱼一双,今在正殿东北角。史臣遗略,是以不见于书。”门奴曰:“今皇帝在此,汝何敢庭中扰扰乎?”对曰:“此是我故宅,今既在天子宫中,动出颇见拘限,甚不乐。乞改葬我于高敞美地,诚所望也。慎无夺我玉鱼。”门奴奏之,帝令改葬。发其处,果得古坟,棺已朽腐,傍有玉鱼一双,制甚精巧。乃敕易棺榇,以礼葬之于苑外,并以玉鱼随之。于此遂绝。[13](P67)

故事真假姑置不论,其真正意义在于宣政殿所处乃汉楚王太子“故宅”,古坟中所深埋的绝不仅仅是一双玉鱼和楚王太子的遗骨,更重要的是一段史书失载、世人鲜知的汉朝轶事,长安城的这段历史记忆就通过这样一种特殊的方式被发掘出来,并因唐王朝大明宫宣政殿的修建而重新获得了被人们流传和记忆的可能。而“长安小说”也因这段带有独特的长安地域特征的陈年往事,获得了区别于其它唐五代小说的意义。

有关都城历史记忆的唐五代“长安小说”,数量最多的当然还是当朝居民的历史逸闻或精神生活片段。其中尤为引人兴味的是开元天宝年间宫廷内外的逸闻轶事,从德宗朝开始,人们开始有意识地搜集整理开元天宝年间,以李杨二人为核心,以都城长安为主要发生地的遗闻轶事,形成一个绵延流长的开元天宝遗事系列。主要作品有:《长恨歌传》、《东城老父传》、《高力士外传》、《梅妃传》、《安禄山事迹》、《李林甫外传》、《开元天宝遗事》、《次柳氏旧闻》、《开天传信记》、《明皇杂录》、《开元升平源》、《杨太真外传》等。例如郑处诲《明皇杂录》载:

唐玄宗自蜀回,夜阑登勤政楼,凭栏南望,烟云满目,上因自歌曰:“庭前琪树已堪攀,塞外征夫久未还。”盖卢思道之词也。歌歇,上问:“有旧人乎?逮明为我访来。”翼日,力士潜求于里中,因召与同至,则果梨园子弟也。其夜上复与乘月登楼,唯力士及贵妃侍者红桃在焉。遂命歌《凉州词》,贵妃所制,上亲御玉笛为之倚曲。曲罢相睹,无不掩泣。上因广其曲,今《凉州》传于人间者,益加怨切焉。[14](P35)

位于长安城东南隅的勤政楼曾经是唐玄宗宴乐赏玩之地,安史乱后,唐玄宗“自蜀回”,当他再次登楼远眺,勤政楼繁华不再,物是人非,玄宗斜倚栏杆向终南山望去,唯有满目烟云,怅惘失意之情油然而生!两句旧诗,一支旧曲,几个乱离后的零落人,面面相觑,掩面而泣。这是何等的凄凉和感伤!而真正造成这种氛围的是场景背后的有关历史记忆,以及乱离前的愉悦时光和乱离后的孤独悲凉所形成的强烈心理落差。

里巷居民的生活,相比皇室宫廷要平淡的多,有关的历史记忆也没有后者更具有穿透力和感染力,但有关它们的历史记忆却更能体现长安居民的好尚和习俗。例如张说所作《绿衣使者传》:

长安城中有豪民杨崇义者,家富数世,服玩之属,僭于王公。崇义妻刘氏有国色,与邻舍儿李弇私通,情甚于夫,遂有意欲害崇义。忽一日醉归,寝于室中,刘氏与李弇同谋而害之,埋于枯井中。其时仆妾辈并无所觉,惟有鹦鹉一只在堂前架上。洎杀崇义之后,其妻却令童仆四散寻觅其夫,遂经府陈词,言其夫不归,窃虑为人所害。府县官吏日夜捕贼,涉疑之人及童仆辈,经拷捶者百数人,莫究其弊。后来县官等再诣崇义家检校,其架上鹦鹉忽然声“屈”。县官遂取于臂上,因问其故。鹦鹉曰:“杀家主者刘氏、李弇也。”官吏遂执缚刘氏,及捕李弇下狱,备招情款。府尹具事案奏闻,明皇叹讶久之。其刘氏、李弇依刑处死,封鹦鹉为“绿衣使者”,付后宫养喂。张说复为《绿衣使者传》,好事者传之 。[15](P71)

为长安“好事者”所传的这出关于“鹦鹉使者”鸣“屈”报案的故事,其旨趣在于“言鸟之灵性”[16](P154),但其背后所包含的惩恶扬善的民间心理,则是它得以为人所乐于传颂的原因之一,它的广为传颂也说明了长安居民对这种行为的认同,显示了长安市民的心理情态。

长安里巷还流传着大量与某处建筑相关的鬼神精怪故事,这些故事既是城市居民现实生存状况的历史,又从一个侧面反映了其精神生活的历史,因为荒诞怪异的鬼神精怪之事原本就是他们精神生活的一部分。这些鬼神精怪故事的流传,并不因为城市居民的变动而遗失,相反,随着岁月的流转,它们往往会与古老的城市里巷、宅邸院落一起为人所铭记,从而为城坊里巷抹上一层光怪陆离的色彩。例如《玄怪录·韦协律兄》云,延康坊东北角马镇西旧宅常多妖怪,韦协律兄号称勇猛,往此处宿,夜晚有一小儿来扰,遂以衣带系之于床脚,早上发现,调皮小儿乃是古铁鼎子所化的精怪[17](P124)。马镇西即唐朝大将马燧,燧死后,其宅逐渐废弃,晚唐许浑《经马镇西宅》曰:“将军久已没,行客自兴哀。功业山长在,繁华水不回。乱藤侵废井,荒菊上丛台。借问此中事,几家歌舞来。”[5](P6046)所谓“物老则群精依之”,一处废弃已久的旧宅第自然也算是老去之“物”①古人以为衰老是精怪凭依的重要原因,例如孔子曰“物老则群精依之”,又曰“故物老则为怪矣”。,在这里出现妖怪也就并不令人惊讶。延康坊这处院落最初的历史记忆是马燧曾在此居处,随着岁月流失,这里慢慢衍生精怪故事,其内容看似荒诞怪异,却是人们对这出古老院落的再认识,反映了长安居民精神生活真实而独特的一面。永平里西南隅的一处凶宅常常闹鬼,则并非仅仅因其废弃和荒老,而是由于宅院里埋葬着一段陈年旧事:

初郭汾阳有堂妹,出家永平里宣化寺,汾阳王夫人之顶谒其姑,从人颇多。后买此宅,往来安置。或闻有青衣不谨,遂失青衣。夫人令高筑崇屏,此宅因有是焉。亦云,青衣不谨,洩漏游处,由是生葬此地焉。[6](P1272)

青衣失踪若干年后,她的冤魂出没于这处地广人稀、阴暗潮湿的宅第,从此,怪异屡现,人不敢居,遂成凶宅。这同样是长安居民精神生活的一个生动鲜活的侧面。

综上,都城里坊空间、政治中心场景、都城历史记忆,是唐五代“长安小说”的三个主要特征,它们是唐五代“长安小说”的物质基础、叙事场景、精神内涵、文化表征,正是由于它们的存在,“长安小说”才具有了独具特色的主题追求、叙事理路、文化蕴涵和价值意义。“长安小说”折射了长安城独树一帜的物质空间和政治文化,显示了其城市个性。

[1]徐松.唐两京城坊考[M].北京:中华书局:1985.

[2]朱玉麒.隋唐文学人物与长安坊里空间[A].唐研究[M].北京:北京大学出版社,2003.

[3]李昉等.太平广记[M].北京:中华书局,1961.

[4]谈迁.北游录[M].清钞本.

[5]彭定求等.全唐诗[M].北京:中华书局,1960.

[6]温庭筠.干子[A].温庭筠全集[M].北京:中华书局,2007.

[7]康骈.剧谈录[A].唐五代笔记小说大观[M].上海:上海古籍出版社,2000.

[8]妹尾达彦.唐代后期的长安与传奇小说——以《李娃传》的分析为中心[A].日本中青年学者论中国史·六朝隋唐卷[M].上海:上海古籍出版社,1995.

[9]董诰等.全唐文[M].北京:中华书局1983.

[10]钟簵.前定录[M].宋咸淳百川学海本.

[11]李复言.续玄怪录[M].北京:中华书局,1982.

[12]司马光.资治通鉴考异[M].四部丛刊影宋刻本.

[13]戴孚.广异记[M].北京:中华书局,1992.

[14]郑处诲.明皇杂录[A].开元天宝遗事十种[M].上海:上海古籍出版社,1985.

[15]王仁裕.开元天宝遗事[A].开元天宝遗事十种[M].上海:上海古籍出版社,1985.

[16]李剑国.唐五代志怪传奇叙录[M].天津:南开大学出版社,1998.

[17]牛僧孺.玄怪录[M].北京:中华书局,1982.

[责任编辑:王守雪]

I206.2

A

1001-0238(2016)02-0056-08

2016-03-11

张同利(1978—),男,山东昌乐人,文学博士,安阳师范学院文学院讲师,主要从事中国古代小说研究。