论冯梦龙《山歌》文词的音乐性

2016-09-18王一涵

王一涵

(南京师范大学音乐学院,江苏 南京 210024)

论冯梦龙《山歌》文词的音乐性

王一涵

(南京师范大学音乐学院,江苏 南京 210024)

在当今学术探究中,对于“中国古代音乐史是否是无声的”这一问题,已经形成了定视:中国古代音乐史相对于西方古代音乐史而言是无声的,所存留的史料中没有丰富的音响资料,因此无法提供给后人一种听觉的享受;而对于这一认知,中国音乐史的理论家表明自己积极的态度:中国古代音乐史的有声性研究可以从中国古代丰富的语言及文字文化入手。本文选取明代著名文学家、戏曲家冯梦龙所作《山歌》一书中的某段文词,通过中国的文字语言文化韵律阐述文词语言文字的有声性。

冯梦龙;《山歌》;《月子弯弯》;有声性

一、月子弯弯

(一)诗者如歌者

中国古代较为主流的文化即帝王将相文化,这一文化注重中国的文字文化,既然有语言有文字,中国古代文化所呈现的,必然是语言文字的有声性,从中原古代汉语的八声(阴平、阳平、阴上、阳上、阴去、阳去、阴入、阳入)到现如今普通话的五声(平、上、入、去及轻声)都可以将之视为中国古代音乐的一种有声性,文人在雅集中吟诗作赋,将诗与歌巧夺天工地融合,用独特的视角来欣赏文人弹琴作赋的行为,则可体现中国古代诗词被文人赋予的音乐性。音乐性的体现不仅仅是曲谱与音频,曲谱较为缺乏的中国古代音乐史将音乐的口传心授发挥地淋漓尽致,这样代代相传的精神是中国音乐史的特色所在。中国古代音乐强调的是不精确的记谱方法,因此中国古代音乐史记谱法呈现框架式、骨架式、备忘式、非量化以及非精确化的特征,而正因古代记谱法所独有的特性,给予音乐更多的空间,在文人吟诗作赋之时,加以音乐主观的思想,使得相同的素材以不同的表现形式呈现,中国古代的音乐世界则被丰富。文词语言的音乐性遍布于中国古代音乐史,诗词歌赋既能被后人所联系,便也有一定的依据,从上古语言到近古语言,再从西汉杨雄的《法言》、《方言》到东汉许慎的《说文解字》都是中国古代语言文化繁杂的体现,而从中国古代音乐的角度出发,可以说语言文化是中国古代音乐文化的基础,从“诗歌”一词便可看出这样的联系性,“诗”与“歌”两者不可分离,古代文人既能将诗吟诵,也便可将诗吟唱,唱出来的音乐也便是歌。

(二)月子弯弯与明清韵律

“月子弯弯照九州,几家欢乐几家愁。几家夫妇同罗帐,几家飘散在他州[1]。”出现于《山歌》卷五杂歌四句的第三首作品。这首曲子是冯梦龙在悬文求山歌的时候一位叫葛贤的机工特来献唱的。冯梦龙听他唱得悲切,一问他才知,葛贤为了生存只能进城做了机户,赚些钱养活老母,聊以度日[2]。这段词不仅是以文字的形式所存在,更多地是当时人们用自己的歌唱方式表现自己的血泪之声。正如冯梦龙曾在其《情史序》中提出“韵之为诗,协之词,一口之讴吟叹咏,垂之千百世而不废。其事之关情者,则又传为美谈,笔之小牍,后世诵其诗,歌其词,叙其事而想见其情,当日之是非邪正亦因是而有所致也[3]。”文词中隐藏着一定协和悦耳的韵律,当时的人们吟唱的具体音调没有在冯梦龙《山歌》中体现,这便带给后人更多的遐想空间:是怎样的音乐律动将人生的悲切之情表达的淋漓精致?在此时期的语言韵律以及人的思想意识可以给出答案。明清时期的语言韵律较为多样,明代共有二十一个声母,清代前期共有二十个声母,后期共有二十三个声母,韵部则有十五个。一个字的构成因素除了声母与韵部,还有不可或缺的声调。明清时期与元代相同,以阴、阳、上、去四声为主导,在《明史·乐韶凤传》中提到一本书:“八年,帝以旧韵出江左,多失正,命与廷臣参考中原雅音正之,书成,名《洪武正韵》”,在《洪武正韵》[4]中的四声则被分为平、上、去、入,而明清时期声调中没有入声的部分,总结的来说入声多转为去声,这样的转化比较有规律性,一般是清音字归去声,浊音字归阳平,白话字归阴平,而明清时对入声的分配与现代相比较为接近。

诗词歌赋中,韵脚是作者较为注重的部分,韵脚的形成与字的声韵不可分割,归韵是吟诵诗词的基础,在《月子弯弯照九州》中的四个韵脚分别为“州、愁、帐、州”第一句与最后一句落韵于同一“州”字上,毫无疑问归韵相同,而根据明清声母韵部分类第二句韵脚“愁”、第三句韵脚“帐”与第一句韵脚“州”都为正齿音,在咬字发音的同时即可体会到相同的韵律。

(三)月子弯弯留存曲谱及其分析

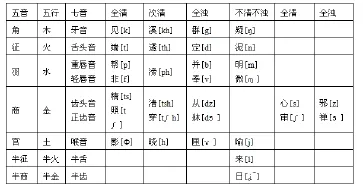

《洪武正韵》中五音体系图表[5]

根据上图五音与七音的对应程度,月子弯弯照九州这首词字朗诵的音律分析每个字相对音的五音如下:

月子弯弯照九州,羽商羽羽商羽商,

几家欢乐几家愁。商商宫徵商商商。

几家夫妻同罗帐,商商羽羽徵徵商,

几家飘零在他州。商商羽商商徵商。

整首作品通过五音与七音的对应翻译成以商和羽音为核心的调式,《京本通俗小说》中的故事开头就引用了这首《月子弯弯照九州》的“吴歌”(苏州民歌),有记录表明这首吴歌是在南宋建炎年间(公元1127-1130年)出现的,那是正处于民族阶级斗争的黑暗年代,人民的生活动荡不安,道出了千家万户的辛酸无奈。

古代曲谱的框架式为这首词提供了更多的创作空间,在那样文化无法普及的年代,人民注重歌谣的传唱而并非是诗词的吟诵,民间的歌谣曲子基本是以文人所做的诗词为根本,曲调以某一固定框架为基础,在不同的范围,以不同人的意识,加之不同的风格特点,最后形成不同的旋律,再由多代人传唱。因此,现代人所能看到的一首词的曲谱则为多样的。

二、唱词意识与拟民歌

(一)月子弯弯意识形态

每段文词都叙述了一个有喜有悲的故事,用古代文词的韵律感知故事的内容能够身临其境的享受文词中主人公的意识,存在于时间的间隔之间又存在于思想之中。明清小曲的曲调相较于现代民歌少了些地域性的限制,《月子弯弯照九州》这首古曲虽有记载表明此曲属于吴歌的范畴,并且多流传于苏州一带,但说起苏州民歌的代表作也并非是此曲,因此,明清小曲受地方语言环境的影响并不大,与曲调相比,却还是有一定的特点性可言。明清小曲的旋律走向都以写实人民生活的喜、怒、哀、乐为基础,表现出一种原生态的情感意识,《月子弯弯照九州》是对劳动人民的疾苦叙述,用简洁易懂的语言描写大众的生活形态,根据对这首歌三种曲谱分析可知其调式虽多以大调为主,但多处穿插着小调的因素,并用或是紧凑或是悠长的旋律进行,表现人民悲伤难诉的情感。

(二)拟民歌的价值所在

“拟民歌”——文人作家根据民歌的结构体式、民歌语言、艺术手法等创作的诗歌,与民歌极为相像,并广泛被流传由此形成民歌的一种。明清时期出现的拟民歌有很多,如冯梦龙俗曲作品集《夹竹桃》中的《霓裳续谱》、《白雪遗音》等。通过拟作的旋律同样可以还原当时一种人文状态,这样一来可以弥补古代音乐曲谱流传的不全面性。实际上中国古代的任何一首曲子,都只是当时人在某种意识形态下的某种情绪思维,正因为中国古代音乐的不确定性,带给后人对音乐文词更多的想象理解。冯梦龙《山歌》中除了《月子弯弯》这样的杂歌四句,更多的是私情四句,这些私情之词多是冯梦龙听青楼女子演唱所得(《挂枝儿》中采录的更为丰富),《又》:“栀子花开六瓣头,情哥郎约我黄昏头。日长遥遥难得过,双手扳窗看日头。(扳音班)[1]”(私情四句卷一)这首私情词也是读来朗朗上口的,韵脚之处几乎相同,与《月子弯弯》的不同之处,此词表达了一种愉悦的心情,描写的更为细腻,多以妇女的口吻演唱,作品通过对女性双手扳窗动作的刻画表现与情郎有约,等待会情郎的急切心理。对作品有这样的理解之后,想必在吟诵之时,读者更愿意将其演唱出来,这便也体现文词中所隐藏的音乐性。音乐的复原并不复杂,首先需对文词有所理解,其次通过对文词中字或词或段的音韵、声调判定旋律走向,最重要的是文词中的情感表达奠定了整首曲调的风格基础,通过这样的复原手段,可感受到文词中所隐藏的音乐性。歌曲的拟作品也正是因为文词中音乐元素的传达而真正体现其固有的价值。

三、无声胜有声

(一)独立于音乐存在的文词

音乐一直是艺术范畴中的一者,现代文学同样被赋予艺术性,当然这两者都是泛指,如果具体到某一点来说明其中的联系,必定要提到文词与音乐的结合。中国古代音乐史是将音乐与文学艺术融合最全面的一门学科,由于早期中国人民对历史文物完整保存的意识较为薄弱,导致古代音乐史始终被划为“无声”音乐史中,对于这一观点,其实我们中国人应该持积极乐观的态度,从现如今保存下来更多语言文字的记载来看,音乐范畴的语言文字对现代人更具吸引性。

冯梦龙《山歌》中的文词因其特殊性,从曲调中分离出来,以独立的形式存在,如果从严格意义上划分,这些文词都应该纳入文学范畴,但在这些文词成为文学作品的同时并没有将其隐藏的“音乐性”掩埋,这也是将《山歌》中的文词区别于其他文学文词的一大特征。在此之前,一直被强调的古代文词本身的无声性,能够带给后人更多的空间去体会其中包含的深意,后人欣赏文词成品的同时不可忽略文人在编纂文词时的思想,对于《山歌》这一书来说,需要从文人对俗文化的态度,以及文学的雅俗层面来分析每一段文词的含义。

(二)文词意识

明清时期流传更多的是“俗曲”,称之为“俗曲”不是浅层面上所指与“雅”相对的一面,而是体现某一地域中的风俗,《山歌》中的文词也是从“俗”开始的,了解到文词中“俗”的一面,自然在吟诵文词之时体会文词本身所表现的文化内涵,评论《山歌》卷一中的《睃》这样说道:“‘眼上起’、‘梭里来’,影语最妙,俗所谓‘双关’‘二意’体也”[1],这足以证明文词“俗”的重要性,也正是这样的“俗”给文词带来了更广阔的音乐发展空间。文词中或是传达细腻的情感、或是描写美好的景物、或是抒发嫉世的悲愤,无论描写的是什么、表达的是什么,都是作者的主观意识,有了一定的主观思想加上年代的积淀,主观环境不变,只要能从文词中感受到文词作者原本的思想,不管是通过字的声韵、韵部还是声调,都能够在吟诵文词多遍之后,带动情感吟唱成一首完整的歌。

(三)文词提供给音乐史的优势

中国五千年历程的历史流使得留存至今的音乐曲谱屈指可数,但值得庆幸的是中国丰富的语言文字文化赋予了古代音乐文化一定的书面性,为古代音乐文化的研究提供了莫大的帮助,明清时期文人冯梦龙充分利用语言文字文化的优势,致力于民歌与俗曲的搜求、采录、拟作和编纂等工作,他所作的《山歌》被后人称为有史以来第一部作家个人采录编纂的地方歌谣集子,歌谣大多是都是民间口头创作。从流传的角度来看,书面的语言文字比口传心授来的更为准确,这样的情况与现代教科书和教师授课类似,当然教科书与教师授课有着相辅相成的作用。从单方面来看,对于人这一主体,教科书所传达的思想近乎一致,只是主体的思想意识不同导致接受理解的不同,得到的结果基本于某一范围内,当主体单从教师授课得到的知识内容来看,主体对知识的理解与接受的结果将无法预测,教科书提供给主体的是某种意识的参考,使得主体的理解不会有太大的偏离,而撇开教科书,主体的思想意识将会不受限制,有时得到的结果会与本意背道相驰。

因此,文词以语言文字的形式存在提供给后人一种情感的框架,以得到情感思想的正确传达,后人虽会以多样的方式复原当事人的情境但大体思想不会相差甚远,而口传心授的弊端恰是语言文字所提供的优势,因此中国古代音乐史提供给后人听觉的享受更为丰富且包含智慧。

再从音乐的角度反向入手,中国古代的曲谱留存给后人一场听觉盛宴,但人们在听音乐的同时是否能准确感受曲作者想要表达的情感呢?也并非能确定,因此从音乐复原人文思想感情远比从文词复原音乐要难的多,基于古代留存有文词的情况之下,语言虽有些变化但现代人仍可通过当时的语境体会作者想要表达的情感。中国古代音乐史也正因为中国古代语言文字文化富有的韵律而变得实质有声。

[1]明·冯梦龙.山歌.江苏古籍出版社,2000(8).

[2]张中莉.冯梦龙全传.长春出版社,1997(4).

[3]江南詹詹外史为冯梦龙《情史》一书所作的序.

[4]乐韶凤,宋濂等.《洪武正韵》是明太祖洪武八年(西元1375年)一部官方韵书,共16卷.

[5]《洪武正韵》中五音体系.