镀敷金刚石在金属结合剂中发挥作用的机理探讨(上)

2016-09-16冯海洲董书山

冯海洲,董书山

(1.泉州众志新材料科技有限公司,福建 泉州 362012;2.吉林大学超硬材料国家重点实验室,长春 130012)

镀敷金刚石在金属结合剂中发挥作用的机理探讨(上)

冯海洲1,董书山2

(1.泉州众志新材料科技有限公司,福建 泉州 362012;2.吉林大学超硬材料国家重点实验室,长春 130012)

文章分别对烧结后镀敷金刚石表面状态及元素分布、镀敷金刚石与胎体接壤部位的元素分布和显微硬度值进行了观察与检测,以及对试样的抗弯强度和实际工具的切割性能进行了测试。数据分析的结果表明,镀层中的Ti很容易扩散到金刚石周围约一个粒径范围内的胎体中,提高了该局部胎体区域的机械性能,达到了改善工具的实际切割性能的效果。

镀敷金刚石;元素分布;显微硬度;Ti;扩散;机械性能

1 前言

目前通用的金属结合剂类金刚石工具是将金属粉末和金刚石磨粒混合后烧结制成的,其中金刚石磨粒依赖金属结合剂的支撑作用把它固结在胎体中进行切削工作。由于金属结合剂与金刚石的性质存在巨大差异,并且二者在实际切削工作中各自的作用完全不同,因此我们可以很形象地把这个组合看做是“坚固的金刚石作为前锋在前线战斗,而相对柔软的金属胎体则是宽厚的基础,为前锋提供能源及各种支援”。如此看来,作为基础的金属结合剂如何为前锋——金刚石提供支援是极其重要的,其中结合剂对金刚石的固位把持能力将直接决定金刚石工具的使用性能。

通常都认为,结合剂对金刚石的把持力不外乎三种:机械镶嵌力、物理吸附力、化学结合力。其中物理吸附力力量很小,可以忽略,几乎所有的研究工作都是关注机械镶嵌力和化学结合力。目前形成的共识是机械镶嵌力主要取决于胎体的质量;而由于金刚石与金属结合剂之间有很高的界面能,较难以形成化学结合,因此将金刚石表面进行金属化处理是一个有效的办法。

2 问题提出

对金刚石进行镀敷处理,在其表面覆盖一层Ti 或 Cr 等强碳化物形成元素,并设法使其与金刚石表面C原子形成化学键合,是目前行业内常用的方法。笔者在比较不同镀敷金刚石的优缺点时却发现了一个更有趣的现象,那就是镀敷层金属会被胎体完全吸收,出现这种状况反而是工具的使用效果最好的;反之,若在金刚石表面能够观察到大量的黏附物,特别是大块皮肤状附着物时,反而是采用镀敷金刚石制作的工具在实际切割时表现最差的。如图1:

图1 实际应用中表现迥异的镀敷金刚石工具断口观察Fig.1 Observation of the fracture surface of the plated diamond tools of different performancea:实际切割性能较好的镀敷金刚石工具;b:实际切割性能不好的镀敷金刚石工具

如此看来,似乎镀敷金刚石依靠形成化学键合层来提高把持力的理论并不正确?

笔者查阅了大量的资料,对于金刚石表面金属化的原理林增栋老师已经阐述得非常清楚,其原理示意如图2:

图2 金刚石表面金属化模型Fig.2 Model of metallization of diamond surface

文献[11]提到碳化物层的厚度仅为0.1μm,且该碳化物层的形成条件是1150℃、5min、14.7MPa,这个条件在一般金刚石工具中是很难达到的。

但是经过十几年的探索,目前已发展了多种金刚石镀敷方法,特别是燕山大学王艳辉老师等人采取的真空微蒸发镀在较低温度下即可完成在金刚石表面生长碳化物层[7]。查阅众多资料,众人的研究都是关注于镀敷层与金刚石的界面反应研究[9-10],仅有少数提到了镀敷层选择与金属结合剂匹配的问题,但并未深究如何匹配;另外还有李晨辉等人发现了镀敷层溶解并扩散入结合剂中的现像,并推测了镀敷层扩散融入胎体改变了结合剂的性能[8]。这与笔者观察到的现象完全相符,而且笔者还在实际切割测试中发现,即使没有使样块的抗弯强度增加的镀敷金刚石,也会对工具的实际使用效果有所改善。

关于金刚石镀层在金属结合剂中发挥作用的机理问题,大家都认为是镀层提高了胎体与金刚石表面的化学结合力,但是在实际生产条件中,镀层是如何发挥作用的?并没有人能够解释。而在实际应用中,很多人知道存在这样的现状:镀敷金刚石有时的确会提高工具的性能,有时却不会有明显的作用,在某些时候反而存在降低工具性能的作用。这说明我们对镀层在金属结合剂中发挥作用的机理还并不了解。笔者设计了以下实验,以期能够发现一些线索,供同行参考。

3 试验方法

采用6种结合剂,因需要测试工具的实际使用性能,故这些结合剂采用的是实际验证过的配方,其中使用了部分合金粉,微量元素都是以合金粉的形式加入的。其元素成分见表1:

表1 各试样的配比说明

Table 1 The formula of each sample

以这6种试样为基础加入相应金刚石后制作试块以及制成230激光焊接锯片。对试块分别测量其硬度、抗弯强度,并在显微镜下观察断口处的金刚石及凹坑;对样块在扫描电镜下观察其金刚石与胎体的组织状态,并应用EDS测试金刚石及附近胎体的元素分布状态;对样块测量金刚石附近的显微硬度;将 230激光焊锯片实际切割测试,比较其差异。

4 结果及分析

4.1各样块的机械性能测量

从表2的抗弯强度数据比较看,A、B、E为同一种偏Cu基胎体,在此结合剂中,镀敷料的提升抗弯强度的效果明显,而两种不同镀敷金刚石的区别则看不出来;D、F为同一种偏Fe基胎体,镀敷料对抗弯强度的影响几乎观察不到。C与D相比成分类似,只是Cu含量略多一些,抗弯强度的变化则稍有差异。这是否能够说明镀敷金刚石对Cu基胎体的影响更大一些?

表2 各试样的机械性能测量值

4.2在普通光学显微镜和电子显微镜下各样块断口状态及元素分布状态

样块A:

光学显微镜照片optical microphotograph

样块A中可看到金刚石本色,且表面光滑,坑底也光滑,存在少量黏附物。肉眼观察不到镀敷层。

SEM照片SEM image

可看到金刚石表面有镀敷的痕迹。

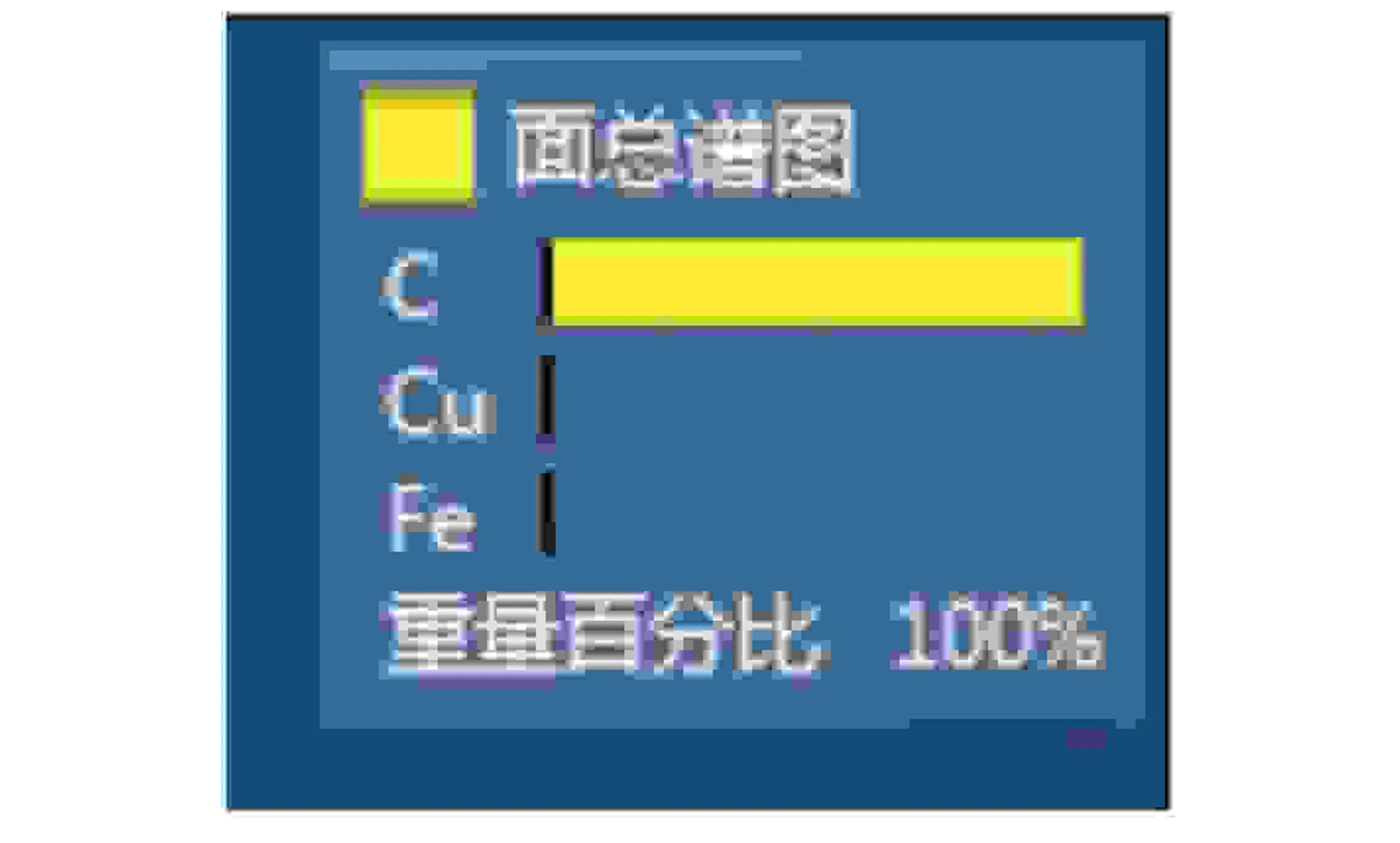

金刚石表面的元素分布element distribution on diamond surface

可看到有少量Ti、Fe、Sn存在。

金刚石与胎体接壤部位的元素分布element distribution at the interface of diamond and matrix

在样块A金刚石表面检测出Ti元素,无Cr,其余与胎体元素相同,金刚石表面只有少量Ti均匀分布,Ti在金刚石与胎体接触界面上有明显富集,但胎体中的量明显更多,应该是Ti向胎体中有明显的扩散行为。

样块B:

光学显微镜照片optical microphotograph

在试样B中可看到金刚石表面有较厚较多的黏附物,坑底有明显的蚀坑痕迹。

SEM照片SEM image

可看到金刚石表面有较厚的镀层。

金刚石表面的元素分布element distribution on diamond surface

样块B中金刚石表面未发现Ti元素,Cr元素也黏附在金刚石表面分布,与表面黏附物完全吻合。

金刚石与胎体接壤部位的元素分布element distribution at the interface of diamond and matrix

可观察到Cr几乎未进入胎体,仅黏附在金刚石表面,Ti的量远小于Cr,但在胎体和金刚石表面均有分布,且更多地分布在胎体中,推测该镀敷金刚石应是CrTi混合镀,其中Cr占主要成分。从元素分布照片看,Ti很容易扩散到胎体中;而Cr不易扩散,主要以碳化物形式存在于镀层位置。

样块C:

光学显微镜照片optical microphotograph

在试样C中可看到金刚石表面与坑底光滑,仅有少量颗粒状黏附物。

SEM照片SEM image

金刚石表面有明显蚀坑,应为镀敷过程中产生,且镀层在烧结过程中大部分迁移了。

金刚石表面元素分布element distribution on diamond surface

除了C元素,只能观察到Cu、Fe元素,这是胎体元素透过了镀层迁移到了金刚石表面。

金刚石与胎体接壤部位的元素分布element distribution at the interface of diamond and matrix

金刚石表面有微量的Ti和极少量的Cr存在,Cr基本分布在胎体部位,应为胎体中带有的Cr,且在与金刚石接触位置较富集;Ti则主要位于胎体部位。

[1]Wells R R. Microstructural control of thin-film diffusion brazed titanium[J]. WedingReasearchSupplement,1976(1).

[2]余春,吴铭方,等.TiCuTi接触反应钎焊微观组织分析[J].华东船舶工业学院学报.2004(2).

[3]H. Nakajima, S. Ohshida, K. Nonaka, Y. Yoshida, F.E. Fujita. Diffusion of iron inβTi-Fe alloysScripta Materialia Volume 34, Issue 6, 15 March 1996, Pages 949-953.

[4]S.BJung, T.Yamane,Y.Minamino,K.Hirao,H.Araki,S.Saji.J.Mater.Sci.Lett,1992,11:1333.

[5]R.A.Swalin,A.martin.Trans.AIME,1956,206:567.

[6]D.Berger, HabilitationThesis,BergakademieFreiberg,Germany(1997).

[7]臧建兵,赵玉成,王明智,王艳辉.超硬材料表面镀覆技术及应用[J].金刚石与磨料磨具工程,2000(3).

[8]李晨辉,吕海波,刘雄飞.镀钛金刚石与结合剂间的结合状态[J].稀有金属材料与工程, 1999(6).

[9]王明智,王艳辉,赵玉成,于金库,邹芹,贺占文.超硬磨料表面镀覆涂覆的种类方法及用途Ⅰ[J].金刚石与磨料磨具工程,2004(5).

[10]王明智,王艳辉,赵玉成,于金库,邹芹,贺占文.超硬磨料表面镀覆涂覆的种类、方法及用途Ⅱ[J].金刚石与磨料磨具工程,2004(6).

[11]林增栋.金属—金刚石的粘结界面与金刚石表面的金属化[J].粉末冶金技术,1989(2).

[12]周勇,杨冠军,吴限,李长久.层叠Ni_Ti热扩散形成金属间化合物的规律[J].焊接学报,2010(9).

[13]李敏,李世春,宋玉强. Ti-Ni-Cu三元扩散偶的界面研究[J]..热加工工艺,2008(4).

[14]宋玉强,李世春,杜光辉.Ti-Cu固相相界面扩散溶解层形成机制的研究[J].稀有金属材料及工程,2009(7).

[15]蒋淑英,李世春.TiFe系金属间化合物价电子结构与性能分析[J].稀有金属材料及工程,2011(1).

[16]韦伟峰,刘咏,汤慧萍,陈丽芳,周科朝.混合元素法Ti_Fe合金的烧结行为及组织演化[J].稀有金属材料及工程,2004(11).

[17]李裕民.六面顶硬质合金顶锤最佳几何参数的选择[J].磨料磨具与磨削,1991(3).

[18]陈先,徐西鹏.金刚石圆锯片的自锐判据——锯片的最佳容屑比[J].石材,1994(1).

Discussion on the Mechanism of the Functioning of Plated Diamond in Metal Bond

FENG Hai-zhou, DONG Shu-shan

(1. Quanzhou Zhongzhi New Materials Technology Co., Ltd., Quanzhou, Fujian 362012;2.NationalKeyLaboratoryofSuperhardMaterials,JilinUniversityChangchun,China130012)

The surface states and element distribution of the plated diamond after sintering and the element distribution and microhardness at the interface of plated diamond and matrix have been observed and detected. The bending strength of the sample and the cutting performance of the actual tool have been tested. Result shows that the Ti in the plating is prone to spread to the matrix around diamond within a particle size range. Therefore, the mechanical performance of the local matrix area has been improved which helps to improve the actual cutting performance of the tool.

plated diamond; element distribution; microhardness; Ti ; spread; mechanical performance

2015-08-15

冯海洲(1972-),男,项目总工程师,长期从事金属结合剂超硬材料制品的生产与研发工作。 E-mail:fenghhz@aliyun.com。

TQ164

A

1673-1433(2016)03-0026-05

引文格式:冯海洲,董书山.镀敷金刚石在金属结合剂中发挥作用的机理探讨[J].超硬材料工程,2016,28(3):26-30.