巴东黄土坡滑坡促使旧县城迁移

2016-09-15蔡文静陆三福

王 浩,蔡文静,陆三福

(1.青海省环境地质勘查局,青海西宁810007;2.中国地质大学<武汉>自动化学院,湖北武汉430074;3.南宁地矿地质工程勘察院,广西南宁530007)

巴东黄土坡滑坡促使旧县城迁移

王浩*1,蔡文静2,陆三福3

(1.青海省环境地质勘查局,青海西宁810007;2.中国地质大学<武汉>自动化学院,湖北武汉430074;3.南宁地矿地质工程勘察院,广西南宁530007)

随着经济的快速发展,人类生存空间的扩张,滑坡灾害频发,目前其已成为威胁人类社会的仅次于地震的第二大自然灾害;黄土坡滑坡位列三峡库区四大滑坡之首,黄土坡曾是三峡库区巴东新县城主城区,三峡水库2003年蓄水以来,黄土坡滑坡临江Ⅰ号崩滑体深部位移明显[1]。黄土坡滑坡为一个多期次、多个堆积崩滑体组成的大型复合变形体,黄土坡临江Ⅰ号滑坡体目前仍在发生很缓慢的变形。为了确保居住在上面的1.8万人生命财产安全,2009年黄土坡整体避险搬迁,阐述黄土坡古滑坡促使了巴东旧县城迁移,黄土坡古滑坡制约巴东旧县城的发展,使得往昔繁华的旧县城即将变成无人居住的地质公园。

黄土坡滑坡;多级次滑带;复合变形体;蠕变;避险搬迁

随着经济的快速发展,人类生存空间的扩张,滑坡灾害频发,目前滑坡已成为威胁人类和社会的仅次于地震的第二大自然灾害。巴东黄土坡自三峡库区自蓄水以来,在强降雨或长时间降雨,及在水库水位长期升降变化影响下,因库水侵蚀,滑坡体的滑带及软弱岩体软化、库水浮托作用、变小的前缘阻滑力等因素,改变了库岸边坡的稳定性,地质灾害加剧;三峡水库135m蓄水以来,黄土坡滑坡临江Ⅰ号崩滑体深部位移明显,整体已处于蠕滑变形状态[1],临江2号崩滑体中后部和变电站滑坡、园艺场滑坡也产生了不同程度的变形。

1 黄土坡滑坡概况

1.1黄土坡滑坡地形地貌

黄土坡滑坡位于长江南岸,巴东县东城区中的黄土坡小区,黄土坡地区地质复杂,岩性破碎,地形坡面与基岩倾向组合形成顺向滑坡,黄土坡滑坡区域在地形地貌成因上属于构造侵蚀中低山峡谷区,构造位置处于扬子地台川东坳陷褶皱束的东端,次级构造处于官渡口复向斜的东端南翼[2];黄土坡滑坡可分为临江Ⅰ号崩滑体、临江Ⅱ号崩滑体、变电站滑坡、园艺场滑坡,总面积约为135×104㎡,体积约为6938×104m3(图1)。滑体前缘物质为不同时期的滑坡与崩滑体叠置堆积而成,物质成分比较复杂,厚度约为65m,滑坡体前缘滑带相对较厚;滑坡体后缘主要组成物质为碎裂岩和块裂岩,厚度约40.5m[3],后缘滑坡体滑带不明显,或者看不到滑带。前缘高程为50~70m,后缘高程为580~600m[3]。

1.2黄土坡地层岩性

黄土坡滑坡区及邻区出露的地层有三叠系下统嘉陵江组第三段(T1J3)、三叠系中统巴东组(T2b)以及不同成分的第四系松散堆积层。

黄土坡滑坡及其邻近的基岩地层主要为三叠系中统巴东组(T2b)碎屑岩岩组与碳酸盐岩组相间分布的海陆交互相地层,底部与三叠系下统嘉陵江组第三段(T1J3)整合接触。

基岩上覆第四系堆积层主要包括崩滑堆积层(Qcol+del)、残坡积—崩坡积层(Qel+dl)、滑堆坡积层。

2 黄土坡滑坡演变模式

黄土坡古滑坡系统上段滑坡形成于距今(13~14)×104a,而中、下段滑坡形成的要早一些,大约形成于(15~16)×104a前[4]。黄土坡古滑坡体范围大、滑体组成结构复杂、构造变形作用强烈、岩层内软弱夹层多,及现有工程地质勘察手段有限,在滑坡范围、滑坡体深部地质结构特征以及成因机制等上仍存在一些问题。

2.1在黄土坡滑坡成因机制认识过程

在黄土坡滑坡成因机制的研究上,崔政权在1996年首先提出“坠覆体”即认为黄土坡也属于坠覆体。他解释岸坡初期变形表现为应力松弛―风化带的整体下坠(落),下坠形成“重力背斜”在重力背斜之后,背斜翼岩体继续变形、风化,表象是岩体离散、架空、局部旋转、溶蚀,局部可能呈“雪崩”式崩溃并堆积于就近的斜坡上,这部分堆积体称为“坠覆体”[5]。由邓清禄和尹先中等(2002)将黄土坡滑坡成因机制概括为:河流下切—斜坡岩体蠕变—坠覆—滑坡—改造多阶段变形、失稳的斜坡演化模式[6]。刘传正等(2006)将巴东斜坡浅表层的变形破坏概括为:侧向拉裂、“雪崩式”垮塌、表层风化、侧向滑移张剪破裂、岩层折断变位、软岩膝折剪破裂和压扭破裂又重胶结7种重力卸荷破坏力学模式[7],而最典型的是由侧向滑移引起的雪崩式垮塌破坏模式。李华亮等(2007)从区域构造地质角度,通过野外地质调查及数值模拟研究,揭示了巴东斜坡深部软硬相间岩层在重力作用下的蠕滑变形机理,他认为:三叠系的2个主滑脱带:一方面是岩石破碎,另一方面是形成大量的顺层软弱泥化带,导致斜坡的变形破坏[8]。肖拥军等(2012)认为黄土坡斜坡前缘T2b3-2破碎岩体先期发生滑坡,导致中部斜坡变陡失稳,斜坡中部T2b3-1表层风化破碎岩体滑动或坠覆并超覆于前缘T2b3-2崩滑体之上,然后引发园艺场滑坡使斜坡后部巴东组第二段表层风化破碎岩体滑动超覆于中部T2b3-1岩体之上[9]。简文星教授等(2013)就临江Ⅰ号滑坡体形成机制分析中,认为黄土坡滑坡临江Ⅱ号崩滑体形成之初在斜坡深部是沿多层软弱夹层蠕滑形成的。由于黄土坡整体为顺向坡,岩层为巴东组第三段,内夹数层软弱夹层,在长江的深切作用与长期重力作用下,岩层顺着软弱夹层产生剪切位移,逐渐形成了滑带[10]。

2.2在黄土坡滑坡的范围和规模认识过程

由于黄土坡滑体组成结构复杂、构造变形作用强烈、岩层内软弱夹层多及现有滑坡勘察的手段有限,在黄土坡滑坡的范围和规模的研究上,先后有杨世松等(2001)、武雄等(2006)、陈松等(2008)、周云等(2009)学者,认为黄土坡经历了多期构造变形[10-14]。由于黄土坡是古滑坡及现有滑坡勘察能力有限,学者们在黄土坡范围和界线至今尚存在分歧,他们比较认同的观点是:滑坡高程范围在80~640m之间、滑坡边界在二道沟至四道沟范围内(杨世松等,2001)[11],而园艺场滑坡和变电站滑坡是在前缘崩滑的基础上先后引发后部叠加形成的顺层岩质滑坡(陈松等,2008)[13],园艺场滑坡使斜坡后部巴东组第二段表层风化破碎岩体滑动超覆于中部T2b3-1岩体之上(肖拥军等,2012)[9],滑动面深约50~100m,黄土坡滑坡属于深层滑动(武雄等,2006)[1],黄土坡前缘高程为50~70m,后缘高程为580~600m(陈松等,2009)[15]。

3 巴东黄土坡临江Ⅰ号滑坡体勘测

巴东野外试验场是中国地质大学(武汉)教育部“长江三峡库区地质灾害研究优势学科创新平台”建设的关键工程。试验场由地下隧洞群与地表监测系统组成,地下洞室群布置在黄土坡滑坡临江Ⅰ号崩滑体中后部,隧洞主洞全长908m,断面尺寸为5.0m×3.5m,共设5处支洞和2处试验平洞,支洞长度分别为5m、10m、145m、5m、37m,通过试验场里面的裂缝测量,能更直观的分析黄土坡临江Ⅰ号滑坡体的变形情况,同时取黄土坡原样滑带土做实验能分析滑带土的力学参数等,对滑坡的研究有重要意义。

3.1钻探揭露黄土坡临江Ⅰ号滑坡体多级次滑带

通过最近在黄土坡临江Ⅰ号滑坡体野外钻探所取得的岩芯分析得出,黄土坡临江Ⅰ为多级次滑坡,ZJ6号钻孔位于黄土坡临江滑坡体的中部位置,从钻探上来的岩芯中可以清楚的看到近2m的主滑带,主滑带在78.7~80.7m处,及近5m长次级滑带,次级滑带在52~57m处。

ZJ6号孔所揭露的岩芯,从上到下依次为棕黄色粘土、含碎石粘土、泥质灰岩、滑带、泥质灰岩基岩。含砾粘土上层结构松散,下层稍微密实,ZJ6此处上部的崩滑体追朔物源主要来自巴东组三段第2岩性(T2b3-2),有少量来自巴东组三段第1岩性(T2b3-1),滑床为T2b3灰色的泥质灰岩,钻探揭露滑床岩芯表面节理裂隙发育,呈短柱状,岩体较较硬,锤击不易破碎,中风化,在78.7~80.7m处揭露主滑带,主滑带由黄色粘土夹少量碎石组成,可塑,切面光泽,切面有明显的黑色擦痕。

滑带是滑坡内原生存在或后期发育的软弱结构带,是在内外动力作用下,经过地质历史长期演化而形成的[16],直接影响着滑坡的发育、发生、复活和解体。滑动后的滑带显示典型的剪切结构带特征,作为与周围物质差异明显的软弱带,滑带特征必然异于周围物质;从ZJ6钻孔揭露主滑带在78.7~80.7m为软弱的含砾黄色粘土,而65~78.7m为青灰色泥质灰岩,岩芯呈短柱状,完整性较差,80.7~86m滑床为青灰色泥质灰岩,中间78.7~80.7m为软弱的含砾黄色粘土异于周围物质;泥质灰岩岩层中夹有切面光滑且有擦痕的粘土,硬软相夹地层,符合常规滑带的特征。

黄土坡滑带土矿物成分测试分析表明,滑带土由蒙脱石以原生矿物为主,含量为67%~71%,其矿物成分主要有40%~47%的石英、20%~25%的方解石和3%的长石[4]。ZJ6号钻孔中形成于T2b3泥质灰岩中的滑带土则含有方解石,显示出滑带土与原岩物质成分有着密切的联系,滑移过程中其下部的泥质灰岩、泥灰岩受碾磨挤压揉入滑带,基岩T2b3泥质灰岩存在节理裂缝等软弱结构面,随着雨水从滑坡体表面及后缘的不断侵入软弱结构面及重力的作用下使节理裂缝不断贯通扩大,当滑带上部的滑坡体滑动力大于其抗滑阻力时,上部滑坡体沿着滑带下滑,在滑移过程中其下部的泥质灰岩、泥灰岩受碾磨挤压揉入滑带,在漫长的地质发展过程滑坡体沿滑带反复运动,逐渐形成滑带。

在ZJ6号孔所揭露的岩芯中同时还可以看到在52~57m还夹着次级滑带,次级滑带为软弱含砾粘土层,符合泥质灰岩硬岩中夹有软弱夹层,只是次级滑带表面没有擦痕。

3.2巴东野外试验场揭露的滑带

根据巴东野外试验场及支洞平硐揭露,临江崩滑堆积体滑带均为粉质粘土夹碎石、碎屑,土石比(6∶4)~(8∶2)。碎石、碎屑成分为泥质灰岩,直径一般为1~5cm,多呈磨圆—次棱角状,接近基岩面的碎石多具弱—中风化特征,少数强风化。土体以粉质粘土为主,呈可塑—硬塑状态,结构稍密—密实[18]。

滑带与上覆棕红色碎石土接触部分为黄褐色,而与下伏基岩接触部分为浅灰色,浅灰色中夹杂条带状黄褐色滑带土,这种颜色的差异与滑带上下界面处物质成分的差异有关,褐红色碎石土与黄褐色滑带土的形成密切相关,而浅灰色滑带土主要是灰黄色泥灰岩提供物质来源,偶见滑带中夹杂泥灰岩块石。

3.3巴东试验场和监测孔得到数据

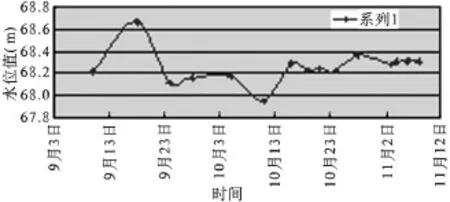

通过近3个月对巴东黄土坡临江Ⅰ号滑坡体上的ZJ4号水位监测孔内水位数据的采集分析,得到黄土坡临江Ⅰ号滑坡体ZJ4水位孔水位的变化如图1所示。

从图1可见,近3个月来,随着天气的变化,ZJ4号孔的水位在67.9~68.8m的范围内变动,滑坡体内水位在小范围的变动。

通过巴东试验场3号支洞的C301裂缝迹数据采集,得到3号支洞的C301裂缝近3个月来的变形,如图2所示。

从图2可以看出,3号支洞内的这条裂缝近2个月来发生微小变形,变形值为0.1mm左右,近3个月来裂缝迹的变形量在逐渐上升,裂隙张开越来越大,从侧面也反映了滑坡体在发生微弱蠕变。

黄土坡滑坡在强降雨或长时间降雨、地震、库水水位升降等不利因素的影响下,地表和深部变形可能进一步加剧,局部或浅表层的滑坡、崩塌随时可能发生。通过地表宏观调查,结合变形监测等资料综合分析认为,黄土坡滑坡整体稳定安全储备偏低。

图1 ZJ4水位孔水位随时间变化图

图2 3号支洞C301裂缝2个月变化值(单位:mm)

4 黄土坡发生过的滑坡地质灾害

据巴东县志记载,巴东黄土坡曾发生多次地质灾害,造成巨大财产损失和人员伤亡,主要的几次大的地质灾害如下:

1995年6月10日,下雨过后,巴东县城区发生二道沟滑坡,滑体方量约6×104m3,造成5人死亡,6人重伤,3人轻伤。倒塌民房2栋,厂房1栋,面积近1000m2,平湖路公路路面垮塌60m,直接经济损失2000万元。

1995年10月29日,巴东县城区发生三道沟滑坡,滑体方量约12.8×104m3,造成209国道和港区码头公路中断,毁坏滑体上3个单位和3家农户的房屋,直接经济损失2000多万元。由于滑坡发生前已进行了监测预警工作,提前采取了紧急避让措施,避免了人员伤亡。

2004年9月26日,巴东县城黄土坡小区原审计局变形体发生挡土墙垮塌,垮塌方量约800m3,导致原档案局宿舍楼部分损坏[18]。由于采取紧急避险措施,没有造成人员伤亡。

5 黄土坡整体避险搬迁

从1992年开始国家有关部门经勘查论证后,认定黄土坡一带是巨大深层古滑坡堆积体。2009年决定对滑坡体上单位和住户实施整体避险搬迁[19]。

黄土坡滑坡体整体搬迁涉及11个居民小组,72家单位,13家工矿企业,22家副业设施,总人口近2万人,其中户籍人口4475户15713人,房屋总面积68.87× 104m2。

依据《湖北省巴东县城市总体规划(2006-2020)》,黄土坡大部分居民的搬迁地是巴东县城对岸的神农溪小区。新区毗邻长江和AAAA级国际旅游景区神农溪,巴东长江大桥将该区和巴东新县城融为一体,总面积303.54hm2,至2020年新区规划容纳人口1.9万人。

截止2013年7月,黄土坡滑坡搬迁新址神农溪小区统一规划的2350套搬迁安置房建设已全面铺开,其中,1550套搬迁安置房已完成主体施工,已交付使用477套,即将交付490套,主体完工582套,占搬迁安置房建设总任务量的66%,累计搬迁安置销号居民2800户,其中,搬迁至神农溪小区527户1666人。

6 黄土坡滑坡改变了巴东旧县城

黄土坡社区隶属湖北省巴东县信陵镇,是巴东县首次移民搬迁的新城地址,一度是巴东县城政治、经济和文化中心。总面积135×104m2,区域内总人口近2万人,约占整个巴东县城人口的1/3。

巴东黄土坡滑坡地质灾害深深制约着巴东旧县城区发展,国家花巨资对黄土坡旧县城整体避险搬迁使居住在滑坡体上近2万人免受地质灾害的威胁。

巴东黄土坡曾是县城居住人口最多、建筑面积最大的地区,最多达到4万人口。随着旧县城整体搬迁避险,现在县政府驻地搬往西壤坡,处在黄土坡上的旧县城失去了往日的热闹和商铺林立的景象。黄土坡古滑坡促使旧县城迁移,使得往昔繁华的旧县城即将变成无人居住的地质公园。

7 结论

(1)巴东黄土坡是一个多级次古滑坡,从黄土坡临江Ⅰ号滑坡体中部的ZJ6勘探钻孔的岩芯中可以看到在Ⅰ号临江滑坡体存在多期次滑带,主滑带在78.7~80.7m,次级滑带52~57m处。处在滑坡前缘的ZJ3钻孔滑带相对比较明显,处在滑坡后缘的ZJ2钻孔的岩芯看不到滑带。

(2)中国地质大学(武汉)教育部长江三峡地质灾害研究中心巴东野外大型试验场CJ4水位孔近3个月水位在67.9~68.8m范围内变动,近3个月C301裂缝隙数据在0.1mm级别在变形,通过巴东试验场相关数据采集侧面反映黄土坡Ⅰ号滑坡体在很缓慢的变形。

(3)三峡库区蓄水到170m后,黄土坡古滑坡复活,危及黄土坡上近1.8万人财产安全,2009年国家对黄土坡上旧县城采取整体避险搬迁。使得往昔繁华的黄土坡旧县城即将变成无人居住的地质公园,巴东黄土坡滑坡彻底改变了旧县城。

[1]陈松,陈国金,徐光黎.黄土坡滑坡形成与变形的地质过程机制[J].地球科学:中国地质大学学报,2008,33(3):411-415.

[2]杨金,简文星,杨虎锋,等.三峡库区黄土坡滑坡侵润线动态变化规律研究[J].岩土力学,2012.

[3]武雄,于青春,等.三峡库区巴东黄土坡巨型古滑坡体形成机理[J].水利学报,2006.

[4]陈松,徐光黎,陈国金,等.三峡库区黄土坡滑坡滑带工程地质特征研究[J].岩土力学,2009,30(10):3048-3052.

[5]崔政权.长江三峡工程库区稳态及崩、滑体专论[R].武汉:水利部长江水利委员会综合勘测局,1996:305-314.

[6] 邓清禄,王学平.黄土坡滑坡的发育历史:坠覆—滑坡—改造[J].地球科学:中国地质大学学报,2000.

[7]刘传正.长江上游川峡二江续接地段岸坡演变过程探讨[J].中国地质灾害与防治学报,2000,11(1):50-54.

[8]李华亮,邓清禄,易顺华.三峡库区区域构造及巴东组构造变形特征[J].地质科技情报,2007,26(4):31-36.

[9]肖拥军,杨昌才,何慧军.三峡库区黄土坡滑坡体原岩结构特征及演化模式研究[J].水文地质工程地质,2012,39(5):121-125.

[10]杨世松,陈海洋,陈国金,等.三峡库区巴东黄土坡滑坡形成条件与成因机制研究[R].荆州:湖北省水文地质工程地质勘察院,2001.

[11]武雄,于青春,何满朝,等.三峡库区巴东黄土坡巨型古滑坡体形成机理[J].水力学报,2006,37(8):969-976.

[12]陈松,陈国金,徐光黎.黄土坡滑坡形成与变形的地质过程机制[J].地球科学:中国地质大学学报,2008,33(3):411-415.

[13]周云,黄华,黄中平,等.三峡库区巴东大型野外综合试验场建设工程地质勘察报告[R].武汉:长江勘测规划设计研究有限公司,2009.

[14]陈松,徐光黎,陈国金,等.三峡库区黄土坡滑坡滑带工程地质特征研究[J].岩土力学,2009,30(10):3048-3052.

[15]李守定,李晓,吴疆,等.大型基岩顺层滑坡滑带形成演化过程与模式[J].岩土力学,2007,26(12):2743-2480.

[16]苏爱军,简文星,滕伟福,等.巴东野外大型试验场隧洞群综合地质编录资料[E].武汉:中国地质大学(武汉)教育部三峡地质灾害研究中心,2012.

[17]黄土坡滑坡整体避险搬迁大事记(1978-2007)[E].2012.

[18]刘紫凌,冯国栋.三峡库区滑坡危险,十万人或者搬迁——外媒看中国[N].2012-07-06.

[19]湖北省巴东县城市总体规划(2006-2020)[E].2009.

P642.22

A

1004-5716(2016)02-0005-04

2015-02-27

王浩(1989-),男(汉族),湖北荆州人,助理工程师,现从事矿山环境恢复治理、地质灾害治理、地质灾害危险性评估等工作。