谷文昌进化一座海岛

2016-09-13张柏芳

本刊记者 张柏芳

谷文昌进化一座海岛

本刊记者 张柏芳

2015年,电影《左耳》全国公映,这部电影曾到东山取景。影片中的东山宁静而动人,白色的沙滩柔软绵长,海鸟偶尔点缀蓝天……如此景致放在60年前,没有人能够想象,也很少有人敢想。

左图_上世纪50年代初的东山岛山口村,风沙无情田屋休(东山谷文昌精神研究会供图)

右图_昔日的山口“乞丐村”荒沙滩,如今绿树绕村庄

中原小伙和南方海岛

东山岛是一座普通的岛。

《八闽通志》中载:“漳之东有一岛,岛上有一青翠高耸之山,曰东山(即苏峰山)。人们爱慕此山,取山名为岛名,叫‘东山岛’。”这是东山岛名字的由来。

东山岛是一座特别的岛。

它地处我国东南沿海,与台湾岛隔海相望,是闽粤海上交通的咽喉要道,自古以来就是兵家必争之地。历史上,戚继光、郑成功都曾在这里率军抵御外敌。

东山岛的特别之处,不仅仅在于其历史上的独特经历。

这里四面环海,从空中俯瞰,状似翩翩起舞的蝴蝶。从地质学角度来看,东山岛属海滨低丘台地,境内地表切割破碎,岗丘起伏。

20世纪30年代,在这片220平方公里的土地上,林木面积仅有147亩。西北部是荒山秃岭,东南面的沙滩,夏天地表温度接近50℃,一首当地的民谣真实地反映出东山的情况:“春夏苦旱灾,秋冬风沙害。一年四季里,季季都有灾。”

与此同时,在距离东山约1700公里的河南省林县(今林州市),太行山的脚下,一个名叫谷文昌的少年,正在山坡上放牛。

谷文昌是贫农出身,家里除了父母,还有哥哥姐姐和一个弟弟。全家的生活都靠父亲和哥哥在地主家做长工维持。

祖上三代都是文盲,这让谷家吃了个大亏。有一天,一个姓程的地主霸占了谷家祖传的土地,因为不识字,谷家输了官司。父亲谷纪和一咬牙,把谷文昌送进了私塾。可是家里条件实在太差,又遇到债主上门逼债,上了不到半年学的谷文昌只能离开学堂,重新回山上放牛。

这个放牛娃怎么也想不到,多年后,他会来到福建的一座小岛上,这座小岛也因他而发生了翻天覆地的巨变。

你不知道的东山岛

1950年,谷文昌随长江支队五大队南下,一路越过天险,来到东山,由此展开了他与这座海岛无法割舍的情缘。

1953年,东山保卫战打响,这场历时36个小时的战役最终以我方的胜利告终。自此,东山人民开始向平静安宁的生活迈出第一步。

第一步要迈出去可不容易,但消除了后顾之忧,东山人民总算是可以安心地往前走。眼下的当务之急,无非是对抗风沙这头“大老虎”。

“沙虎”,是东山人对风沙的称谓。春天把地里的沙搬走,夏天才能耕种,可是到了秋天,田地又重新被风沙掩埋,这就是所谓的“插薯一万三,收成只一担”。辛辛苦苦干了大半年,到头来都被风沙毁于一旦。

“沙虎”给东山人带来的烦恼,还不止于此。有时候遇上大风天,沙尘漫天,将日头的光芒全遮掩住,下地干活的人们中午回去吃顿饭的功夫,回来一看,锄头已经被飞沙掩埋。吃饭的时候须关门点灯,沙子还不时地从屋顶的瓦缝中漏下来。

更有甚者,飞沙会聚拢成高达十几米的移动沙丘,随着风向流动。新中国成立前的百年间,东山沿海的13个村庄、2000多座民房被掩埋,3万多亩农田被风沙吞没。

在东山岛的东南部,有个名叫山口的村子。“山口”便是“风口”,风沙肆虐时,这个村子首当其冲,村民们被逼无奈,流离失所。东山刚解放时,全村共900多人口,有三分之二以上的人外出当乞丐,山口村成了远近闻名的“乞丐村”。村里还有40多人漂洋过海,到异国他乡出卖劳力为生。

东山自古以来就被风沙灾害困扰,历代地方官员也曾想尽办法治沙防沙,可是没人拿它有办法。

明万历三十八年(1610年),当时东山岛归诏安县管辖,诏安官员郑化麟巡视至此,见此情景,发出了“方今时和,绿畴遍郊,坼尔独垒沙碛,何耕何耨?(当今是太平时代,到处是碧绿的田野,唯独这里的土地干裂、垒满荒沙,怎么能耕种?)”的叹息,并发动诏安县五都碧浦(今东山县湖塘村、林边村)民众植草封沙,但最终以失败告终。

清乾隆四十七年(1782年),诏安县正堂在东山岛的海岸线上采取分段筑堤的办法治沙,也没有成功,无奈之下便立下一条禁令:沿海东赤港下至涂尾湖一带,凡是有田地间、沙地上、水边的青草,永远禁止挖掘,凡是“知敢不遵”的都要加以追究,妇女犯罪的连带丈夫一起治罪,男性孩童犯罪的连带家长一起治罪。

200多年后,生活在这里的人已经更迭了一代又一代,但东山的风沙仍在肆虐。初到东山,谷文昌便接下了治沙的重任。

木麻黄,众里寻它千百度

东山岛的治沙运动从1952年就开始了。传统的治沙手段主要有两种,一是搬沙,一是种树。

左图_9棵木麻黄成活,谷文昌欣喜若狂(东山谷文昌精神研究会供图)

中图_木麻黄不是中国本地树种,原产于大洋洲与太平洋诸岛

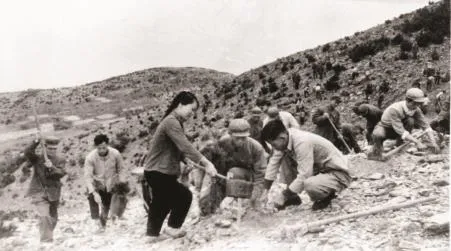

右图_谷文昌(左一)身先士卒,既当指挥员,又当战斗员,始终与群众一起奋战在植树造林第一线(东山谷文昌精神研究会供图)

谷文昌先发动沿海沙区的群众搬沙。白天搬,晚上看不清打着灯笼也要搬。可是人力抵不过大自然,今天刚把沙子搬走,明天就又被埋住了,这样下去就是千万个愚公来也无济于事。

搬沙这条路走不通,那就种树。竿草、露兜、老鼠刺、龙舌兰、槐树、合欢、相思树……十几种草木试过去,前前后后种下了几十万株树木。可是刚刚种下时怀抱着的希望,风沙一来,又被卷走了。1954年到1955年,东山共进行了8次大规模植树运动,均以失败告终。

种树也不行?谷文昌和东山老百姓一起建起了挡沙堤。他们在风口地带筑起39条高2米、宽10米的挡沙堤,全长22000多米,但才过了一年,就被风沙吹垮。

东山人民一起奋斗了5年,还是没有找到根治风沙的办法。当地的百姓说:“东山的风沙连神仙也治不了!”

听到这话,谷文昌愈发被激起了不服输的劲,他对天喊道:“不制服风沙,就让风沙把我埋掉!”

誓言一出,步伐紧跟,他叫上县林业科的同志,深入开展沙荒调查。苏峰山、澳角村、亲营山、南门湾,无数个山头都被他们走过。他们仔细观测每个风口的风力以及每座沙丘的位置,最后绘制出沙滩、沙荒、水土流失分布图。

回去之后,谷文昌又带着县委班子成员挨家挨户做调查,向群众征集计策,并多方了解其他城市治理风沙的案例,吸取有利经验。

1956年,白埕村飞沙滩上挖出泥炭土的消息传遍了全岛。谷文昌得知后立即赶到现场,捧起一抔土带回去,晒干之后放进灶膛,一朵火花喷起。泥炭土的存在,证明了东山在远古时期曾是森林覆盖的绿洲,谷文昌激动地摇着旁边工作人员的胳膊,嘴里反复念叨:“东山有希望种成树了”,“东山可以种树”……

东山人民希望的火苗又重新燃起。有一天,村民林日长扫墓时路过西山岩林场,发现了几株木麻黄,就顺手拔起,种在了自家屋后。没想到,它们竟然顺利成活了,并且长势喜人。

正在这时,广东省电白县沙滩种植木麻黄成功的喜报传来,谷文昌立即派县农工部长带领林业技术员、农村干部20多人前去取经。随后,他们从厦门、浙江、广东等地大规模采集木麻黄树种。1957年,谷文昌到前楼下溪建立县级苗圃,培育了40亩木麻黄。

木麻黄的成活,为东山人打开了一条通向光明的道路。

1958年的春天,一场无声的“战役”在东山打响。一夜之间,东山人民几乎全都涌上沙滩,四天之后,20万株木麻黄拔地而起,沿着东山的海岸线整齐排列生长着。

可是,没过几天,突然袭来的倒春寒击溃了刚刚种下的幼苗。20万株木麻黄,仅有9株顽强地存活下来。东山民众的积极性被严重打击,人们议论纷纷,有人甚至说谷文昌是神经病,“沙滩上要是能长树,我就从白埕翻跟头到西埔”。

尽管如此,谷文昌仍没放弃希望。他相信,能活9株,就能活9000株、90000株。

木麻黄不是中国本地树种,原产于大洋洲与太平洋诸岛。广东电白与其“老家”的环境气候相似,但东山纬度偏高,春天的低温不利于木麻黄成活。而且木麻黄性喜水,而东山常年干旱、淡水资源紧缺,想要破解这个难题可不容易。谷文昌决定先搞试验。

由林业技术员、领导干部和当地群众组成的造林试验小组当即成立,谷文昌自己担任组长。他们采取“旬旬造林”的方法,在飞沙滩上搭了一个草寮,随时观察天气、风向、风力、湿度、土壤条件对木麻黄生长的影响,并记录下来。

经过研究,造林试验小组发现木麻黄有多个品种,其中有一种短枝木麻黄最适合在东山栽种,尤其是在夏天雨中造林最容易成活。他们还总结出了造林六大技术要点,即良种壮苗、适时种植、宿土造林、大栽穴深、适时密植、雨天造林。

这六大技术要点被印制成册,发放到每个东山人手中。县里还专门举办培训班,向村民教授栽种方法。

树林里面找村庄

1959年12月20日,东山全县举行植树造林誓师大会,谷文昌代表县委提出绿化东山的目标:“举头不见石头山,下看不见飞沙滩,上路不被太阳晒,树林里面找村庄。”除了宏观上的目标,还有具体的安排,全县人民每人栽种50~100棵木麻黄。

从第二年起,东山岛上便出现了这样一番景象:每逢雨天,各村的有线广播立即播送造林紧急通知。通知一出,海滩上就迅速汇集了一批干部,紧接着各家各户都来到种植点。谷文昌从来都是身先士卒,冲在植树造林的第一线,一边指挥,一边自己埋头苦干。在他的鼓舞下,大家还唱起了歌鼓劲。

几个月的忙碌过后,东山的海岸边成功建立起一条长达150公里的木麻黄防护林带,像一群保卫东山的钢铁战士。

这之后的三年,雨中造林的场景不停地出现。到20世纪60年代初,东山全县共造林82000亩,占全岛面积的24%,比30年前的147亩增长了数百倍,真正实现了“树林里面找村庄”。谷文昌带领东山人民种下的153万棵树,成活率达90%以上,东山80%的飞沙被固定下来,不再四处流动。全岛421座山头披上绿装,现有耕地扩大了1万多亩,改良农田7万多亩。

与此同时,谷文昌与县里其他领导商议,制定了植树造林的新政策:全县造林国造国有,社造社有;房前屋后植树归个人所有。这保障了人们对自己所植树木的所有权。另外,集体种植实行包工、包产、包成本、包质量,同工同酬,一亩以上的育苗地可以抵消相应的征购任务。这些福利大大调动了全岛群众种树的积极性,利人又利己,谁能不愿意为绿化东山贡献自己的一份力量?

真正发现种活木麻黄的方法,是机缘巧合。有一天,西埔公社西埔大队11个生产队前往亲营山风沙口植树。将树苗栽种好后,各队分配任务,轮流给这些树浇水。

日头渐渐高了,忙活了大半天,十一队队长林坤福多喝了几口酒,结果一觉醒来,天都快黑了。这下可把他急坏了:“上午刚把木麻黄种下,没有浇水,海边风又大,要旱死了。”

他急忙叫上其他人往风沙口赶,众人分头找水。黑灯瞎火的,突然有人发现脚下湿漉漉的,忙聚集众人挖坑、舀水,总算是把树都浇上了。

好不容易浇完树,总算可以松一口气了,可是林坤福一个机灵,掬起一捧水尝了一下,果然是咸水!就说怎么白天在沙滩上找不到水,到了晚上反而有了。林坤福一人做事一人当,把队友通通赶回了家,自己一个人忙到天亮,从几公里外的水潭里挑来淡水灌溉,希望把刚才浇的海水冲淡。心中愧疚的他不敢把这事告诉别人,回到家就病倒了。

几天后,谷文昌到各植树点检查,意外地发现一片木麻黄的成活率特别高,一打听是十一队种的,又听说林坤福病了,就到他家探望。

一见着谷文昌,林坤福就说:“谷书记,我狗吃猪肝有罪啊(闽南话‘知错了’)!”

谷文昌不知道发生了什么,只是兴奋地告诉他:“你马上召集社员讨论一下成功的经验,介绍给全县的生产队长。”

林坤福到风沙口一看,全明白了,回去就把那天发生的事都告诉了谷文昌。谷文昌夸他“敢讲真话”,说没准木麻黄就是爱喝咸水。自此之后,在东山这个淡水严重缺乏的地方,用淡水咸水交替灌溉,木麻黄的成活率大大提高。