松毒蛾生物学特性观察及防治试验

2016-09-07杨波,辛红

松毒蛾生物学特性观察及防治试验

本研究在掌握松毒蛾发生规律的基础上,采用不同防治方法进行防治,均取得了较好的效果。

松毒蛾;生物学特性;观察;防治

松毒蛾,属鳞翅目毒蛾科,是松树重要害虫。以幼虫大量取食针叶,影响松树生长。大发生时,针叶全部食光,致使松树枯死,为防治松毒蛾危害,笔者进行了松毒蛾生物学特性观察及防治试验,现总结如后。

1 生物学特性观察

1.1室外观察。在陕西省镇安县木王林场20年生油松林设置固定观测点2个,定期观察松毒蛾成虫产卵、卵孵化、化蛹、越冬及形态特征。

1.2室内观察。进行室内饲养,11月底在树干皮缝内或针叶丛采集老熟幼虫进行饲养箱饲养,观察其虫态变化及形态特征,每2~3 d观察1次,10月结束观察。

1.3观察结果

1.3.1形态特征。成虫:体浅灰色。雌虫体长20 mm,翅42~46 mm,触角丝状,前翅具有不明显褐色波状纹,横脉级呈半月形黑环,后翅灰白,反面中央有一灰褐色斑点。雄虫体形较小,色较深,触角羽毛状,后翅的斑点显著。卵:灰白色,圆形,馒头状,较松毛虫卵小,顶部有褐色斑纹。幼虫:棕黄色,有毛瘤,体长40 mm,头桔红色。蛹:黄褐色,椭圆形,茧稀薄,黄褐色。

1.3.2发生规律。1年发生3代,以蛹越冬。次年4月中旬傍晚成虫羽化产卵,卵成堆产于针叶上。初孵化的幼虫吐丝下垂,取食针叶边缘,3龄以后取食全叶。第一代幼虫5~6月为害,7月上旬成虫产卵。第二代幼虫7~8月为害,9月中旬产卵。第三代幼虫10月为害,11月上、中旬幼虫老熟,在树干皮缝内、杂灌丛中、枝干和针叶丛中群集结茧化蛹越冬。

2 防治试验

2.1试验林概况。试验设置在陕西省镇安县木王林场油松林,试验面积1 hm2,树龄20年,树高4.5~5.9 m,株行距2 m×2 m,郁闭度0.8,林内常年发生松毒蛾为害,危害较严重。

2.2供试药剂。含孢子1~2亿/ml白僵菌液(安阳市安林生物生化有限责任公司)。

2.3试验方法

2.3.1人工摘茧灭蛹防治试验。幼虫在10月为害,11月上、中旬幼虫老熟。利用群集结茧化蛹越冬的习性,进行人工摘茧灭蛹。试验设置人工摘茧灭蛹与对照(CK)2个处理组,以单株为小区,重复3次,人工摘茧灭蛹后调查防治效果。

2.3.2灯光诱杀成虫防治试验。利用成虫趋光性和傍晚活动的特点,在晚8:00~9:00设置灯光诱杀成虫。试验设置灯光诱杀成虫与对照(CK)2个处理组,灯光诱杀成虫后调查防治效果。

2.3.3生物防治试验。3龄以前进行生物防治,试验设置含孢子1~2亿/ml白僵菌液与清水对照(CK)2个处理组,喷洒后调查防治效果。

3 结果与分析

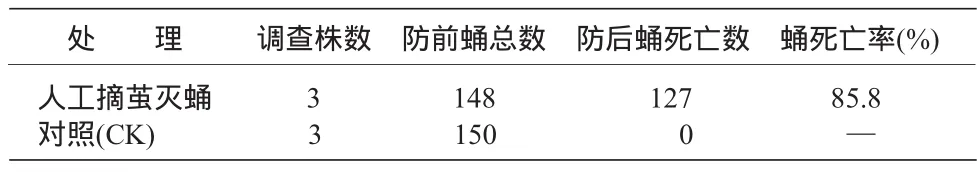

3.1人工摘茧灭蛹防治效果。从表1可以看出,利用幼虫群集结茧越冬习性,11月底进行人工摘茧灭蛹,其蛹死亡率为85.8%,防治效果较好。

表1 人工摘茧灭蛹防治效果

3.2灯光诱杀成虫防治效果。从表2可以看出,利用成虫趋光性,夜晚8:00~9:00设灯诱杀成虫,其成虫死亡率为90.9%,防治效果明显。

表2 灯光诱杀成虫防治效果

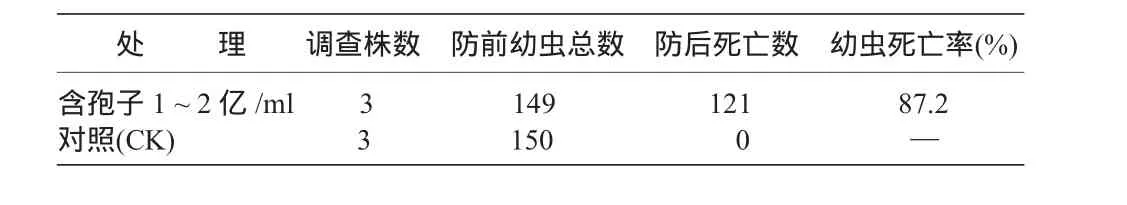

3.3生物防治效果。从表3可以得知,幼虫3龄前,用含孢子1~2亿/ml白僵菌液喷洒,其幼虫死亡率为87.2%,防治效果较好。

表3 生物防治效果

4 小结

试验结果表明,不同方法防治均取得了较好的防治效果。利用幼虫群集结茧越冬习性,进行人工摘茧灭蛹,其蛹死亡率为85.8%,防治效果较好。利用成虫趋光性特点,用灯光诱杀成虫,其成虫死亡率为90.9%,防治效果明显。幼虫3龄前,用含孢子1~2亿/ml白僵菌液喷洒,其幼虫死亡率为87.2%,防治效果较好。

[1]周嘉喜,屈邦选,王希蒙.西北森林害虫及防治[M].西安:陕西科学技术出版社,1994.

[2]黑龙江省牡丹江林业学校.森林病虫害防治[M].北京:中国林业出版社,1981.

711500陕西省镇安县木王林场杨波辛红