中科院西北分院筹建背景研究

2016-09-07杨海伟张会丽

杨海伟 张会丽

(中国科学院大学 人文学院,北京 100049)

中科院西北分院筹建背景研究

杨海伟 张会丽

(中国科学院大学 人文学院,北京 100049)

在1949年10月,有建设中国科学院西北分院的呼声出现。4年后,为了适应新时期的需要,建设西北分院的提议终于获得中央高层的肯定,并很快展开工作。中国科学院早期在全国若干地区建立分院或办事处都是基于当地科教力量集中的先天优势,而西北地区社会经济和科教条件落后,却能在一穷二白的基础上优先于华东、华南等地建立分院,这其中的原因值得分析。本文从西北地区的战略地位、“一五”计划中项目安排对科学院布局的影响、《1956—1967年科学技术发展远景规划纲要》的促进作用等几个方面论述西北分院的筹建背景与过程。

西北分院 “一五”计划 布局

自清末以来,由于西北地区特殊的区域位置和自然资源,不断有远见卓识者呼吁重视西北开发。抗战时期和中华人民共和国成立初期,国家面临的国情不同,但国共两党都选择了开发大西北,注意到西部作为战略大后方的特殊地位。国共两党都很重视科教方面的发展,实施的基本政策相似,即将东部大城市的科教资源西迁。例如,1937年7月抗日战争全面爆发后,国民政府教育部于9月下令:将北平大学、北平师范大学、北洋工学院和北平研究院等高校和科研单位西迁,设立西安临时大学(后改为国立西北联合大学)。但是迁往西北的高校和迁往西南的高校的用意有着微妙差别。据有关学者考证([1],5页),国民政府早已有意优化高等教育资源过于集中在少数大城市的不合理状况,有意借这次西迁促进西北地区的高教事业发展。当时西北地区城市发展状况与北平等地相比差距悬殊,若在和平年代全凭政令督劝,是很难有高校会自愿支援西北的。战后国民政府曾有意让西北联合大学的部分教育资源留在当地,但迫于反对声势过大只得作罢,各个高校纷纷以复校甚至重建的方式复员,仅几所高校留下名义上的分校。

国民政府的这次开发计划基本上以失败告终,但不能说完全没有成效。国民政府在开发西北时,特别重视农业技术开发问题,西北农林专科学院就是在这样的形势下建立的。该校首任院长是辛树帜。在他的感召下,一时间大批学者云集于校。西北农林专科学院不仅为西北地区的农业开发做出了重要贡献,而且对后来筹建西北分院也给予了极大的帮助。中华人民共和国成立后,西北农林专科学院不仅在西北分院农业生物研究所筹建时提供了初期的场地,而且该校的辛树帜、盛彤笙、虞宏正等都是西北分院筹备委员会最早期的筹备委员,他们积极参与西北分院的早期提议和具体筹备工作,他们多年工作经验和远见卓识对西北分院早期的专业和机构设置都起到很大的影响。

1 一波三折的中科院西北分院筹建提议

中华人民共和国成立后,实行支持苏联阵营的“一边倒”外交政策。中国的东部沿线直接面临来自日本列岛、南朝鲜半岛、台湾至东南亚一线的环形包围,东部沿海地区受到以美国、台湾国民政府为主的军事威胁。但是我国的轻重工业资源、高教科研资源、商业重心等都集中分布在自东北至东南的沿海一线,这种情况无疑于国防不利。加之朝鲜战争的影响,新形势下如何布局我国的重工业、科研院所的问题显得备受瞩目。

20世纪50年代,我国的行政体制沿用从解放战争中发展而来的大区制。全国共有六个大区,其中西北区主要包括陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆五省。除北京之外,中国科学院分散在各地的研究机构,党政领导都依托于地方党政部门,因此这种大区制的格局对于中科院早期建设分院或办事处都产生了影响。东北分院、华东办事处等都是如此。

西北地区的科学和教育文化的发展虽不如京津、东北和华东等地区,但在冷战的格局形成后,西北地区的战略地位即凸显出来。因此,在中国科学院建立之初,就有一些有声望的学者,如黄文弼*黄文弼(1893—1966年),字仲良,湖北省汉川县人,中国现代考古学家,西北史地学家。1918年毕业于北京大学哲学系,1927—1930年参加中瑞西北科学考察团的内蒙古、新疆考察活动。1934—1937年任西北科学考察团专任研究员,1935年又以中央古物保管委员会委员身份派驻西安任办事处主任,进行整理碑林等工作。抗日战争期间任西北联合大学和四川大学教授,又任西北大学历史、边政两系主任。1947年任北平研究院史学研究所研究员。中华人民共和国成立后,任中国科学院考古研究所研究员。、虞宏正、张伯声等人,提议在西北地区建立科学院的分部。例如1949年10月25日,黄文弼致信郭沫若院长,建议在西北设立科学院西北部分院。

建议本院设西北部分院由

黄文弼

弼建议政府在科学院中设立西北部的理由有二:

一、西北蕴藏重工业资料。以煤、铁、石油及钨沙。如欲建设新中国这些蕴藏必须利用。且又握中西交通枢纽,中国如欲在这个民主国家团结一致,必须有一横断亚洲陆路交通铁道线即直通欧洲。方能东欧各国联合起来,方能取得国际的胜利和保持世界永久的和平。故西北是重要且首要的。

二、凡属一种建设必须以科学做基础,所谓理论与实际相配合,而西北形势特殊,此点更属重要。例如自然环境的克服和人文问题的调整均须科学家一点点研究,谋得一个结论,以为建设基础的离开科学是不成的。根据以上两点,所以我提议西北部中分设六组:考古组、地理组、地质组、气象组、生物组、民族组。

以上六组都是针对西北现状而设,当然尚有其他许多小问题,如政治经济之类。但我们以此六项科学为基础,其他问题亦可迎刃而解。以上并非文弼漫谈,皆有弼三次赴西北各地实地考查,二十多年研究所得的结论如此。特以章陈敬备政府抉择。弼是否实全真确,希望各专家先生指教。

黄文弼

十月廿五日[2]

黄文弼自1927年参加对西北的科学考察,前后有二、三十年的时间都在西北工作,他对西北的自然资源条件、区域政治地位和科研价值都有较清楚的认识。然而,黄文弼的建议却遭到了科学院领导的否决,科学院希望科研机构的设立应该按照专业和学科来划分,不应该按照区域划分。因此,第一次建设提议以失败告终。

但是科学院副院长竺可桢的想法在不久后发生了变化。从《竺可桢日记》1950年11月的连续四篇记载中可以看到,竺可桢的对于建设西北分院的想法是由反对变为肯定和支持的。例如,“余与正之、仲揆、子强等相继与之洽谈,以目前状况下,院中有意至西北建设分站……”([3],167页)。筹建西北分院又有了希望。

但是这件事却被搁置起来,这与朝鲜战争给国内施加的压力远远超出了预期相关。中国人民志愿军入朝作战不久,1950年11月,主抓财经工作的陈云对基本建设定下了这样一条原则:“直接与战争有关的军工投资、对财政收入直接有帮助的投资、对稳定市场有密切关系的投资,这三者应该予以满足。除此以外,应加以削减和收缩。”([4],116页)除上述三者之外的其他经济建设投资都是按照“可削则削,可减则减,可推则推”的原则进行压缩。文教卫生、公用事业和军政经常费用也大大减缩([5],2—10页)。从这时开始直到抗美援朝战争之后,中央恢复和发展基本建设的方针是以国防安全第一,以稳定市场为其次,其他建设再次。因此中国科学院原定的很多建设计划都被推迟或取消,建设科学院西北部分院的计划被搁置,1953年才再一次提上日程。

2 西北分院筹建正式启动

1953年,朝鲜停战协议签署后,中华人民共和国的各项事业进入了一个全面发展的新时期。当时中科院的地方分院只有东北分院,它与西北分院提议筹建的时间是一样的,但东北地区有较好的科研基础,再加上重工业恢复发展的迫切需要,因此1950年就能够开始筹建分院。但即便到1953年,诸如上海、南京等科研基础很好的地区也没有建设分院的计划,这些地区建设分院远远晚于当时科研基础一穷二白的西北地区。这种强烈的对比就使得西北分院筹建中国家的推动作用显得十分重要。

提议筹建西北分院,与西北局出身的高级领导干部的关注分不开。像习仲勋、张稼夫*1953年,习仲勋时任中宣部部长兼政务院文教委员会副主任,张稼夫时任科学院党组副书记兼科学院副院长。等从西北地区走出来的领导干部已经在中央任职,他们从全局领导全国的科教工作。而且在西北地区工作的经验让他们更了解在当时的国情下,西北地区重要的战略地位和价值。例如,1953年甘肃省委书记张德生*张德生(1909—1965年),陕西榆林人。1950年1月任西北军政委员会委员、甘肃省政府副主席。1950年3月至8月任西北军区第二兵团、甘肃军区副政委,同年8月至1954年9月任甘肃军区政委。向中央建议在兰州设立中国科学院西北分院。张德生的建议得到了已在中央任职、负责中央文教工作的习仲勋的支持。习仲勋几个月前刚从西北局奉调入京,他把张德生的提议转交给科学院党委书记兼副院长的张稼夫商酌。

1953年8月,习仲勋致函张稼夫,要求科学院与西北局商定提出组建西北分院的具体方案:

稼夫同志:

张德生同志,提议在兰州设立科学院分院的来信和你七月十三日的信均阅悉。在西北设立分科学院分院,是配合国家经济建设的一向重要措施,是很需要的,分院地址究应设在兰州或西安以及关于干部选定、经费核算、领导关系等问题,均请你们和西北方面商量确定,并于一个月内提出具体方案,报请文委转呈政务院和中央核准。

另外,新疆、西藏等地方的科学研究机构,如何进行,均请你们考虑并提出方案。

敬礼!

习仲勋

八月十八日([6],5页)

习仲勋写给时任科学院党组副书记的张稼夫的这封函,表达了当时西北大区方面要求建设科学院分院的意见,张稼夫也代表科学院党组做了积极回应。张稼夫除了根据中央的布局精神,对以后科研布局过程中要加强西北方面的科研实力提出了意见,还在后期具体筹建过程中遇到人力、物资筹备的困难时,在自己的工作职责范围之内给予了及时且影响深远的帮助。张稼夫之所以这么做,笔者认为这同他长期在西北工作积累的经验和新形势下对西北地区战略地位的准确定位是有关系的。

例如,在西北分院筹委会主任董杰的回忆文章中曾提到:“在开始筹建西北分院时,稼夫曾对我说过美国第七舰队在太平洋游弋,活动频繁,蓄意制造国际紧张局势。我们要把建设的重点摆在兰州,必要时把科学院的档案也搬过去。”([7],8页)在后来的基建过程中,西北分院曾认真的把档案馆的建设纳入规划,到1956年西北分院迁往兰州时,档案馆的基建已经完工。张稼考虑问题的主要出发点还是从国家建设和国防需要两个方面,并且这一立场是一贯而终的。又如:

从国防观点来看,科学研究机构集中在少数近海城市,尤其是不适宜的。因此,目前这种不合理的地区分布情况必须改变。必须逐渐在内地建立科学研究工作的基础。在内地发展科学研究事业,必须采取一系列的措施。……今后在内地除根据可能条件建立必要的科学研究机构外,应采取派遣比较长远性的考察队,设置工作站,适当地让现有的研究所设置分支机构,特别是注意发挥当地科学研究的力量来开展工作。在五年计划草案内,我们提出今后先以兰州、西安、长沙三处为中心,加强昆明的各工作站,筹设新疆工作站,并积极准备条件以期在第二个五年计划内在四川与内蒙自治区建设研究机构。([8],6页)

因为当时实行的是大区制,为便于得到西北区大区领导的支持和资源协调,筹委会设在西安,待兰州的基建工作稍有眉目后筹委会迁往兰州。至1956年,中科院西北分院已经初步建立以北京地质研究所兰州分所、科学院地球物理所西北研究室、科学院地理研究所兰州地理研究室、原子能研究所兰州分所(后改为兰州物理研究室)、中科院大连石油研究所兰州分所、南京紫金山天文台兰州分台等几个研究所。兰州作为一个大型的科研基地,承载着集中安置7个研究所的使命。

西北分院在筹建过程中得到出身于西北地区的领导干部的帮助,只是一个因素。当时的历史情境下国家的发展需要和战略需要才是推动西北分院建设的重要诱因。笔者认为此次对于西北分院的筹建起着促进作用的客观因素主要有两个:西北地区承载的“一五”计划项目的影响、《1956—1967年科学技术发展远景规划纲要》的影响。这两个因素是相互影响,相互贯通的,从不同的侧面推动和影响着西北分院的筹建工作。

2.1 “一五”计划与西北分院的学科机构

朝鲜战争对中国如何展开全面建设布局产生了重要的影响。毛泽东在战后经过对国际形势和朝鲜战争的反思,曾有这样的思想转变:“朝鲜打仗,会影响我们对沿海工业的看法,……如果再度发生战争,会对我国沿海地区的工业带来威胁,……新的工业应当摆在内地,使工业布局逐步平衡……”([9],270页)此后,中央政府在接下来的“一五规划”中充分考虑到了边防安全对国内经济建设的影响。“一五”计划的核心内容是苏联援华的156项重点项目([10],18页)。这些项目以能源、原材料、机械工业等基础工业为主。西北因为深处内陆、临近苏联、矿产资源丰富的优势在“一五”计划中受益颇多。一场针对行业和地域的发展布局调整正式开始。

中央政府开始抑制在沿海工业发达地区开展大规模建设,放弃和收缩对沿海地区的建设投入,加大对东北和中西部地区的投入,平衡因历史和地理原因造成的区域发展差距过大。特殊的时代给予了西北再次发展的机会。

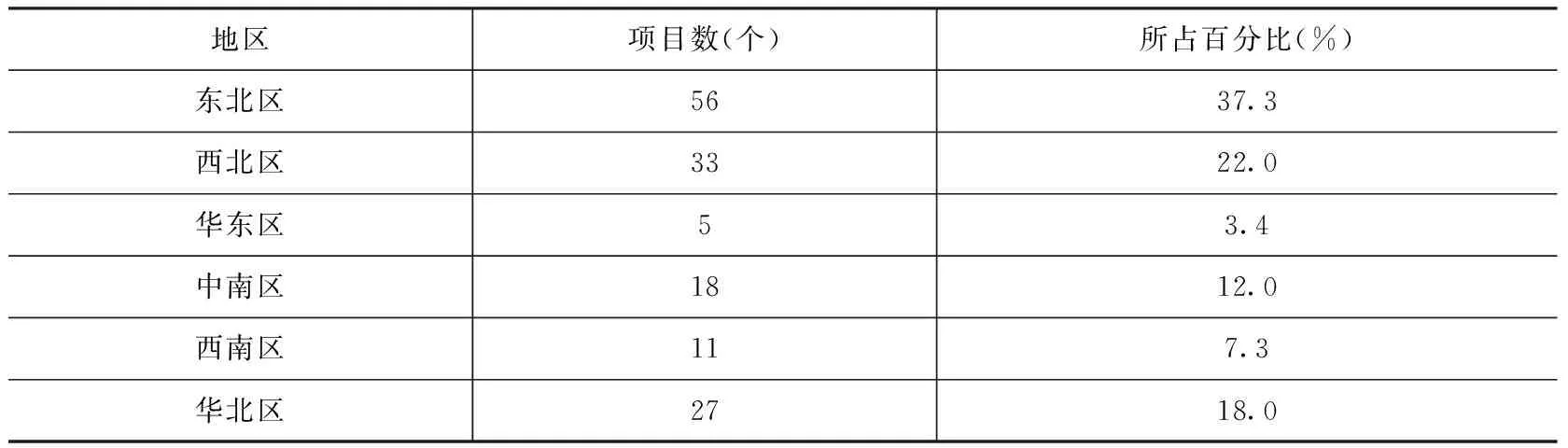

表1 “一五”时期苏联援华156项工程大区分布([11],381页)

朝鲜战争结束后,中央综合考虑遴选了八个优先发展的重点城市,即:北京、包头、齐齐哈尔、大冶、兰州*1953年底,政务院主抓财经工作的李富春副主任率团到兰州考察工作。随后结合兰州的资源、地理位置情况,确立了兰州的城市性质、发展规模和工业布局。并将“兰州与北京、杭州、柳州” 一同确立为国家将大力支援建设的四座城市。、成都、西安、长沙[12]。与之对应,科学院副院长张稼夫也对全国科研网的布局给出这样的构想:“七年内要建成包括北京、上海、武汉或长沙、广州、长春、兰州、成都、乌鲁木齐、呼和浩特或包头、拉萨等十个科学研究中心。”张稼夫的这一设想虽未完全实现,但是设立分布在全国重点区域城市的科学院研究中心的战略思想却对后来建立分院提供了思想基础([13],48页)。在特殊时代作为西北地区核心城市的兰州,因为自身的资源和战略地位受到国家的高度重视,当时一度从上海等沿海城市有工商业、科教领域迁移10万人入兰支援建设。

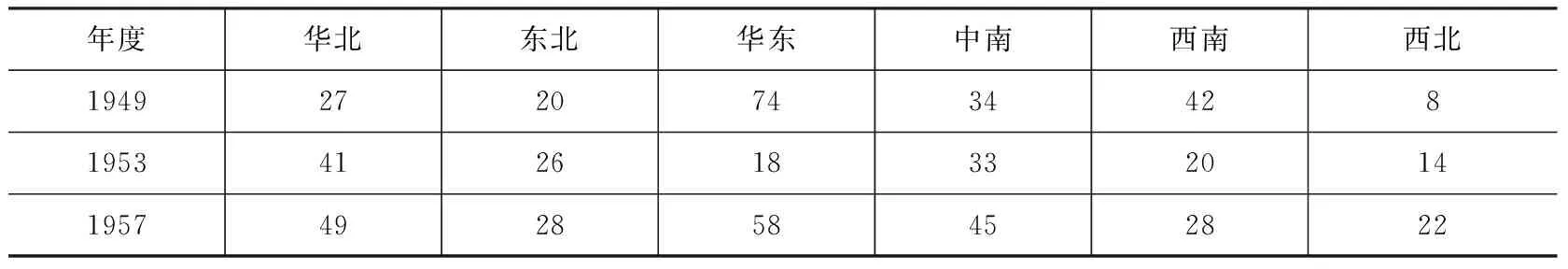

表2 50年代大行政区的高校布局变化(单位:所)([14],16—20页)

当时国家对于工业建设布局的指导精神是工业建设要靠近原料产地,以实现资源优化配置。这种工业布局的精神显然对相关学科的科研机构布局有影响。科研机构的布局除了要考虑到国家层次的布局的精神指示之外,还要考虑到和工业布局的具体项目相结合。筹建西北分院的重要使命之一就是要为“一五”计划建设中部分重点项目服务。“一五”计划对西北分院建设布局的影响可以从石油研究所和兰州物理研究室的设置上一探究竟。例如在西北分院筹委会成立大会上张德生*张德生时任中国科学院西北分院筹委会主任委员。在发言中重点强调:

一、配合西北工业发展,进行区域性自然条件与资源的调查研究工作,初步开展有关液体燃料及其他工业化学方面的科学研究工作。在进行区域性自然条件与资源的调查中,要注意积累科学资料和整理研究现有的资料,以便为西北工业建设的计划、设计提供科学依据,并为开展科学研究工作创造必要的条件。关于开展液体燃料及其他工业化学(人造橡胶等)方面的科学研究工作,必须在最近几年内,配合国家石油炼制工业的发展计划,有步骤的进行。([15],17—25页)

建国初期,石油产能和石油化工能力都很弱,这极大的制约了国家的经济恢复和发展。当时全国原油产能12万吨,其中天然气7万吨,人造油5万多吨,石油职工仅1.1万人,其中技术人员仅700人。全国仅有的5个天然原油加工厂(玉门、延长、独山子、大连、锦西)中有三个位于西北地区,其中玉门炼油厂是当时全国最大的天然原油炼油厂,年加工能力最高可达14万吨。并且随后又在西北的石油沟、白杨河、鸭儿峡等地发现油田,原有的老君庙油田面积也不断扩大([16],13—19页)。因此,“一五”计划中西北地区被列为建设石油工业的重点区域。“一五”计划中,甘肃接收的援建项目主要有:玉门石油管理局、中国石油兰州炼化公司、白银有色金属公司、西固热电厂、兰州机械厂、兰州炼油化工设备厂、兰州合成橡胶厂、兰州氮肥厂、兰州热电站、中科院近物所、国营五〇四厂、国营四〇四厂等,初步建立起了以石油化工、有色金属、电力机械制造为支柱的工业结构。其中兰州炼油厂的全部设备都由苏联设计和提供,基本上代表了苏联炼油工业的技术水平,成为中国首次兴建的生产规模较大、技术水平和自动化程度较高的燃料—润滑油型炼油厂。它的建立标志着我国石油炼制工业进入了新的发展时期,后来的发展为全国炼油工业的进步发挥了基地的作用。石油工业的发展赋予了西北地区特殊的使命,但是技术力量的短板也制约了石油产业的发展。在遇到技术问题时,往往需要请求北京高校、抚顺石油研究所、大连石油研究所的专家前来帮助。因此,在西北地区培养石油科研人才成为了当时国家发展的迫切需要。

由于天然资源蕴藏丰富,西北将成为祖国发展工业的第二个据点。……配合西北工业建设,开展液体燃料、合成橡胶和其他有关工业化学方面的科学研究工作。……为了发展这方面的工业,必须有科学研究工作来配合,而兰州靠近这些工业原料的产地,因此是建立工业化学研究所的适当地点。([17],40—45页)

引文反映了当时科学院积极服务国家经济建设的历史使命,虽然该所真正进入实质性工作已经到了1958年,但“一五”计划中的此项需要对于西北分院的筹建立项所起的作用不应忽视。

另外,值得注意的是西北物理研究室(后改称中科院近代物理研究所)的情况。建国初期,国家很重视原子能事业的发展。1950年,中科院集合院内相关专业力量在北京成立了近代物理研究所。在1953年开始实施“一五”计划时,将“613工程”列为苏联援华的重点科研项目。1955年,在全国大力发展原子能事业的高潮下,西北分院筹委会提出在兰州设立物理研究室的想法,并在同年得到中科院第44次院务常务会议的支持,开始在北京培养人才。1956年,根据周恩来关于除北京附近以外还应该在兰州设立一个原子核科学点的指示,在北京和兰州两地开展筹备工作,后由杨澄中带领北京物理所的几十余名科研和实验人员赴兰州筹建分所。建所初期的主要工作是筹建由苏联引进的1.5米经典回旋加速器,该项目是中科院和二机部共建的项目,也是苏联援华的156项目中唯一的重点科研项目。这个项目虽然晚于西北分院开始筹建的时间,但是作为西北分院筹建以来最重大的科研项目之一,其对西北分院后来发展过程中学科设置的影响、对西北分院之于中科院院内地位的贡献都起到了非常大的作用。

2.2 科学远景规划推动西北学科布局

西北分院的筹建工作和制订科学远景规划的准备工作几乎是同时进行的。从1954年开始,中国科学院就开始协助各产业领域制定十五年发展规划,为重点产业部门做了专题报告。同时,也为全国层面的科学发展远景规划准备材料。1955年初,中科院院长顾问Β.Α.柯夫达提交了《关于规划和组织中华人民共和国全国性的科学研究工作的一些办法》,该报告在有关优化科研机构区域布局的方面是有利于西北分院筹建工作的。例如:

(三)关于中国科学院研究机构的合理的地理分布问题

现在中国的科学研究机构的地理分布基本上是过去已经形成了的,不能完全适应现在国家在经济和国防方面的要求,大部分科学研究机构分布在沿海一带的旧城市中,……在西北和西南地区有着极丰富的宝藏,这些地方根据发展国民经济的远景计划将要成为重工业和轻工业的重心,但科学研究机构很少,这无疑地要阻碍新企业的效率的提高和广泛地利用当地的自然资源。在敌人可能从太平洋方面向中国进攻的情况下,沿海的研究机构可能遭到敌人破坏,而在内地现在还没有建立起科学基地和科学研究机构。

在规划中国新的科学机构网的同时,必须考虑在内地省份以及少数民族居住的地区,建立相当数量的研究室、站、所和分院。([18],20—21页)

苏联专家的这一报告对后来成文的中国科学院十五年发展远景规划产生了积极的影响,鉴于中国科学院当时在全国科研领域的特殊地位,这个十五年发展远景规划大部分被后来的十二年科学远景规划所采纳 ([19],208页)。当时的西北分院筹委会虽然形成,但是筹建工作举步维艰,正是有了国家在西北科学领域的政策利好,才有了后来一系列强有力的外援支持。

后来的十二年科学远景规划从13个方面提出了57项重要科学技术任务,当时尚未完成对自然条件与自然资源的普查,因此远景规划纲要中列出的第4项、第6项、第10项、根据这几项分别成立了青甘综合考察队、黄河中游水土保持综合考察队、中国科学院地球物理研究所兰州分所等机构,尤其是前两者在科研调查过程中不仅有西北分院的组织与参与,而且事后也对西北相关研究机构的筹建起到了积极的作用。针对燃料和动力问题中第17项、第20项,鉴于当时的西北地区是我国主要的产油区,西北分院筹建过程中的石油研究所兰州分所、地质所分所、地球物理所分所等主要以石油化工、润滑剂、石油勘探、矿产勘探等为其建所初期的使命。

中国科学院对于西北分院的重视程度也可以从当时科研基建资金的投入上一探究竟:“1955年,西北地区的科研建设资金,占科学院全部投资的37%,而兰州地区科研建设投资又为西北地区总投资的64%。在这一年里,建设了科研实验室和生活设施27000余平方米,为西北地区科研发展打下了初步基础。”([20],7页)

3 小 结

从中国科学院的发展历程来看,在较发达地区接收原有科研机构,直接建立办事处或分院的方式成本低、见效快、效果好,比较符合当时科学院乃至中国科研网布局的发展。但特殊的国情造就了西北特殊的科教发展道路,虽然在西北地区设置科研机构无法短期内见成效,却满足了国家经济开发和国防安全的要求。

国共两党在特殊的历史形势下都注意到了西北地区的战略价值,两者也都意识到了加强科教力量的发展才是改善当地状况的根本途径,但是之所以有不同的结局,除了历史背景不同之外,这还与两者的动员能力有关系。从西北分院的筹建的提议、决策、设计、调配资源等一系列的布局过程中不难看出,坚强有力的政治力量对于科研网布局的巨大影响。在落后地区建设科研机构,能否长久发展关键还在于能否结合当地的需要和学科建制上的完善。虽然西北地区起步条件很差,但是当地的矿产、石油开发迎合了国家建设发展的迫切需要,当地特殊的水土问题不仅影响到西部还牵涉到整个北方地区的农业生产。地质测量、天文观测等也是既服务于当地又服务于整个学科建设。西北分院作为科学院在西部设置的大型科研基地,从最初的以石油资源开发、水土问题治理为重心,从解决实际问题逐渐向学科布局、学术理论建设的更深层次发展。

1 潘懋元, 张亚群. 薪火传承文化中坚——西北联大的办学特色及其启示[J]. 西北大学学报(哲学社会科学版), 2013, 43(1): 5.

2 黄文弼. 建议本院设西北部分院由[R]. 1950年. 北京: 中国科学院档案, 1950- 02- 006- 16.

3 竺可桢. 竺可桢全集(第12卷) [M]. 上海: 上海科技教育出版社, 2007. 167.

4 中共中央文献编辑委员会. 陈云文选(第二卷)[M]. 北京: 人民出版社, 1984. 116.

5 董志凯. 朝鲜战争与新中国经济[J]. 中共宁波市委党校学报, 2001, 23(5): 2—10.

6 中国科学院西北分院筹备委员会史实汇要[A]. 院史资料与研究[R]. 北京: 中国科学院院史资料研究室, 2004, (3): 5.

7 董杰. 筹建中国科学院西北分院的回忆[A]. 院史资料与研究[R]. 北京: 中国科学院院史研究室, 2004, (1—6): 87.

8 中国科学院学部成立大会及第四十四次院务常务会议的传达报告[A]. 中国科学院西北分院. 第二次筹委会议文件[R]. 1955年11月. 北京: 中国科学院档案. 74- 1- 7.

9 中共中央毛泽东主席著作编辑部出版委员会. 毛泽东选集(第五卷)[M]. 北京: 人民出版社, 1977. 270.

10 人民出版社编. 中华人民共和国发展国民经济的第一个五年计划[M]. 北京: 人民出版社, 1955. 18.

11 西部开发课题组主编. 中国西部大开发指南(下)[M]. 长春: 吉林文史出版社, 2000. 381.

12 中国社会科学院, 中央档案馆编. 中华人民共和国经济档案资料选编(1949—1952)综合卷[M]. 北京: 中国城市出版社, 1990.

13 张藜. 外部需求与自身发展的冲突——对1956—1966年中国科学院分院体制的历史考察[J]. 科学文化评论, 2009, 6(6): 48.

14 沈鸿敏, 刘求实. 我国高校地区分布非均衡问题及其影响分析[J]. 教育发展研究, 2008, (1): 16—20.

15 筹备委员会张德生主任委员关于“进一步开展西北地区科学研究工作, 为祖国社会主义建设事业服务”的报告[A]. 中国科学院西北分院筹备委员会成立大会汇刊[R]. 西安: 中国科学院西北分院筹备处, 1954. 17—25.

16 黄时进. 新中国石油化学工业发展史(1949—2009)上册[M]. 上海: 华东理工大学出版社, 2013. 13—19.

17 中国科学院竺可桢副院长的讲话[A]. 中国科学院西北分院筹备委员会成立大会汇刊[R]. 北京: 中国科学院院史资料研究室, 2004, (3). 40—45.

18 吴艳等编译. 中苏两国科学院科学合作资料选辑[M]. 济南: 山东教育出版社, 2007. 20—21.

19 胡维佳. “十二年科技规划”的制定、作用及其启示[J]. 中国科学院院刊, 2006, (3): 208.

20 结合国家经济发展, 在建设北京、上海科研基地的同时, 建设东北、西北分院[A]. 中国科学院科研工程建设四十年——建设与发展(1949—1989)[R]. 北京: 中国科学院科研工程研究会, 1989, (2): 7.

The Study on the Background of the Foundation and Arrangement of the Northwest Branch of CAS

YANG Haiwei ZHANG Huili

(SchoolofHumanities,UniversityofChineseAcademyofSciences,Beijing100049,China)

As early as October 1949, some advice had appeared about the foundation of the Northwest Branch of the Chinese Academy of Sciences(CAS). Four years later, the proposal of founding Northwest Branch was finally affirmed by the upper leaders and then realized rapidly as a response to the new situation. The article analyzed some reasons for the priority of the foundation of Northwest Branch than Eastern and Southern Breaches in a undeveloped scientific and educational background. The article discussed the process of preparation and beginning of Northwest Branch From several aspects, including the strategic position of northwest territories, the effect of the project arrangements of the first 5-year-plan on organization of CAS, the stimulation of the Outline of National Scientific Development Planning (1956—1967).

the Northwest Branch of CAS, the first 5-year-plan, arrangement

2016- 06- 01;

2016- 08- 21

杨海伟,1988年生,河南洛阳人,中国科学院大学人文学院硕士研究生,研究方向为中国近现代科技史;张会丽,1990年生,河南新乡人,中国科学院大学人文学院硕士研究生,研究方向为中国近现代科技史。

N092

A

1673- 1441(2016)03- 0348- 10