以“父”为名:两类奇特甲虫的传奇

2016-09-02蔡晨阳

蔡晨阳

以“父”为名:两类奇特甲虫的传奇

蔡晨阳

传说,地球上一名巨匠殒逝,天空便多一颗星星。遥望夜空中满天繁星闪烁,我们幻想那些人不曾远离,就在天上遥遥地看着我们,为我们指明回家的路。现实生活中我们也偶尔能听到报道说,太空中有某颗小行星以某位名人,或科学家、或明星、或政客的名字命名,如以“亚洲天王”周杰伦命名的“周杰伦星”、以内地著名女歌手李宇春,命名的“LiYuchun星”以及去年才命名的,用于纪念英年早逝的内地知名歌手姚贝娜的“姚贝娜星”。

与小行星命名方法有些类似,动物命名系统中也不乏以科学家等命名的例子。一般而言,新的分类单元的被发现和描述后,一般以其独有的形态特征,如身体的长短、颜色、形态等来命名的。专家一看种名便能够知晓该物种的重要特征,可以直接用于与近似类群相区分。以发现者(采集人)、科学家、机构、名人或是命名人妻子儿女的名字来命名新物种的情况也常见分类学文献中。一般来说,以人名(主要为姓氏)命名新分类单元的情况多见于种名(specific name),然后是属名(genericname),少数见于族名(tribialname),极少数的例子发现于科名(familialname)中。本文主要介绍鞘翅目昆虫中以名人命名的两个科——克劳森甲科(Crowsoniellidae)和雅各布森甲科(Jacobsoniidae)。

鞘翅目昆虫,俗称“甲虫”,是当今自然界中种类最多、分布最广、形态多样的一个超大类群,包括176个现生科,29500个现生属和至少386,500个现生种。在现生176个甲虫科中,几乎所有的科名都是早期博物学家或是分类学家依据该科的独特形学特征或者是其生活习性来命名的,而以人名来命名科名的情况是十分罕见的。鞘翅目现生176个科中,有且仅有两个科是以科学家的姓氏来命名的。这不仅说明了被命名人在学术界的重要地位,同时也暗示了这类昆虫独特的重要性。

1.克劳森甲科,Crowsoniellidae Iablokoff-Khnzorian,1983

被命名人:RoyAlbertCrowson(1914年11月至1999年5月,图1),英国著名演化生物学家,被誉为“现代甲虫之父(thefatherofmodernbeetles)”。Crowson是现代鞘翅目分类系统学和生物学的奠基人,他的系列论著《鞘翅目各科的自然分类(Thenatural classificationofthefamiliesof Coleoptera)》已成为鞘翅目系统学发展的里程碑之一,一直被奉为经典。另外他的《鞘翅目生物学(ThebiologyoftheColeoptera)》也是一部难得的经典著作(图2)。目前至少有13个分类单元以Crowson命名,而克劳森甲科Crowsoniellidae这个罕见的科名更是体现了同行们对这位科学家的无比尊敬和推崇。

图1:RoyA.Crowson和克劳森甲科

图2:R.A.Crowson的两本代表性巨著的封面,对甲虫分类系统学研究有着深远的影响

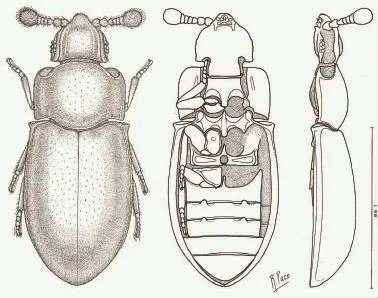

图3:现生克劳森甲科唯一代表——孑遗克劳森甲

组成:1属1种,CrowsoniellarelictaPace,1976(中文名:孑遗克劳森甲,图3)

分布:这是目前已知唯一自然发生于(不包括人为引入)欧洲的原鞘亚目类(Archostemata)甲虫。孑遗克劳森甲仅发现于意大利中部罗马附近的Lepini山脉地区,目前已知的标本只有3头,均为雄性。

生态特征:3个成虫个体发现于一棵古老的板栗树根部的钙质土壤中,幼虫尚未知,生活周期不明。成虫的口器特征暗示其很可能以流体为食。尽管后来分类学家和爱好者前赴后继地前往模式产地寻觅孑遗克劳森甲的身影,但每次都难寻踪迹、无功而返。克劳森甲是不是已经全部绝灭了,人们不得而知。

重要鉴定特征:虫体非常小,体长在1.3毫米至1.7毫米之间,体表光滑铮亮,体型十分扁平,3对足均收缩于身体腹面的沟槽中。复眼较退化。触角仅有7节,棒状(甲虫触角绝大多数为11节),腹部5节。后翅完全退化。跗节均为5节。

重要地位:该科形态特征十分独特,多数特征可适应土壤中生活。然而,其前胸、后胸以及典型的雄性生殖器构造说明了应该属于甲虫中较为原始的类群,即原鞘亚目。著名鞘翅目分类学家R.A.Crowson依据虫体腹面的沟槽结构认为克劳森甲属归入与南美的Tetraphalerus属接近。2010年俄罗斯甲虫专家A.Kirejtshuk等人提出不同的分类学意见,认为克劳森甲属应该转移到多食亚目的扁甲系(cucujiformia series)中,但他们的支撑证据并不充分。不久后,中国科学院动物研究所的葛斯琴等人于2011年通过支序分析证明了克劳森甲与扁甲类关系很远,应属于原鞘亚目,并认为克劳森甲颚须端部的指状感受器(图4)和雄性生殖器结构与现生的原鞘亚目昆虫极其类似,代表着重要的分类特征。

化石记录:很可能由于其较为隐秘的土壤中生活的存在方式和极其微小的体型特点,目前尚未发现化石记录。尽管如此,分类学家很早就认识到,克劳森甲很可能是名副其实的“活化石”,而现今仅仅孑遗分布于意大利中部。克劳森甲的发现很可能具有十分重要的生物地理学意义。

图4:颚须端部的指状感受器。左图为克劳森甲,右图为现生原鞘亚目长扁甲Cupes属

2.雅各布森甲科,JacobsoniidaeHeller,1926

被命名人:GeorgijGeorgiewitschJacobson((1871年至1926年11月),俄罗斯昆虫学家,俄罗斯鞘翅目系统学研究的先驱。其900页的巨著《俄罗斯。西欧以及邻国的甲虫(BeetlesofRussia,WesternEuropeand neighbouringcountries)》内容详尽、图文并茂,是俄罗斯及相邻国家鞘翅目区系研究的典范(图6)。Jacobson主要从事世界叶甲科(Chrysomelidae)分类系统学和生物地理学的研究工作。雅各布森甲科Jacobsoniidae的建立体现了后人对这位先驱人物的缅怀和纪念。

图5:G.G.Jacobson和雅各布森甲科

图6:G.G.Jacobson的代表著作的封面和图版

图7:现生雅各布森甲科代表——Sarothrias sinicus(中华短跗甲)

组成:3属22种,Saphophagus属(1现生种,S. minutusSharp),Sarothrias属(14现生种),Derolathrus属(8现生种和1个化石种)。

分布:Saphophagus属局限分布于新西兰,尚有多个新种有待描述;Sarothrias属常见于温暖湿润的特点地区,如斐济岛、澳大利亚东北部、印度和新几内亚等;Derolathrus属的现生种类发现于热带岛屿或半岛,如斯里兰卡、美国佛罗里达、夏威夷和加拉巴戈斯群岛等地。现生雅各布森甲难以发现与采集,博物馆中的馆藏标本的数量也十分稀少。目前为止,我国仅发现一个物种,这也最近在我国发现的新记录科。在2014年七月份至八月份的一次西藏地区野外采集过程中,我国学者在西藏墨脱发现了一头雅各布森甲标本,并命名为Sarothriassinicus(中华短跗甲,图7),这是我国境内发现的第147科甲虫科,填补了我国雅各布森甲科分布的空白。目前已知的唯一雅各布森甲化石(DerolathrusgroehniCaietal.,2016)发现于始新世波罗的海琥珀中,通过古环境重建发现,当时波罗的海地区应为温暖湿润的环境,可能与现生类群生活环境相近。

图8:波罗的海琥珀中的雅各布森甲——Derolathrusgroehni,正模标本;左图,一般反射光拍摄,右图,Micro-CT扫描图像

图9:波罗的海琥珀中的雅各布森甲——Derolathrusgroehni,副模标本

图10:具羽状后翅的甲虫代表。左侧两图为缅甸琥珀中尚未描述的缨甲科(Ptiliidae)昆虫,其后翅极度特化,适应长距离飞行,荧光显微镜拍摄;最右侧图为波罗的海琥珀中的雅各布森甲正模的后翅,具有与缨甲类似的羽状后翅。

生态特征:

Saphophagus属的成虫和幼虫常被采集自湿润地区的死树皮下。Sarothrias属的成虫个体经常见于枯枝落叶和腐木之下,幼虫未知。Derolathrus属的成虫和幼虫见于捕虫网、枯枝落叶下、腐木树皮下、腐败的真菌子实体下,甚至蝙蝠的粪便当中。

重要鉴定特征:虫体小,0. 65至2.5毫米长,体型瘦长,复眼有时。退化中胸小盾片不可见,后胸腹板显著加长(至少为中胸腹板的2.5倍长)。触角11节,棒状。腹部5节。后翅发育或完全退化。跗节3节或5节。

重要地位:雅各布森甲科长期以来曾被归入长蠹系(Bostrichiformia),近年来当今鞘翅目系统学权威专家J. Lawrence等人在2010年认为雅各布森甲科与伪郭公虫科都可能属于伪郭公虫系(Derodontiformia)。不久后,Lawrence等人通过基于甲虫成虫和幼虫的众多形体学特征的支序分析表明雅各布森甲科与隐翅虫总科(Staphylinoidea)关系接近,这一观点也得到了之后的基于分子数据的分析结果的支持,但雅各布森甲科的单系性尚未得到支持。因此,雅各布森甲科是多食亚目中一个“谜”一样的分类单元,深入的研究工作有待进行。

化石记录:最近基于DNA和化石记录的分子钟研究表明隐翅虫总科,包含雅各布森甲科,的起源时间大致为193百万年前的侏罗纪早期。尽管侏罗纪的昆虫化石点在世界多地均有发现,但一直没有雅各布森甲科化石的报道,个中原因可能在于雅各布森甲个体小,很难以保存为印痕化石或是难以被辨认而被忽略。目前已经正式报道的雅各布森甲化石来自于始新世波罗的海琥珀,由笔者和国际同行于2016年初正式描述,命名为Derolathrusgroehni(图8、9),这是目前已知的唯一雅各布森甲化石,具有重要的形态学、分类系统学和古地理学意义。值得一提的是,琥珀中保存雅各布森甲极其完好,几乎所有的特征均能显现。化石雅各布森甲的后翅展开,保存状况极其完好。其后翅较宽大,翅脉极度退化,呈“羽状”,但是翅边缘发育有显著的毛,前侧较长且粗大,后侧较短且细小(图10)。这类后翅特征曾在鞘翅目昆虫中多次独立演化,见于多个关系较远的科,如缨甲科(Ptiliidae)、隐翅虫科(Staphylinidae)和雅各布森甲科等(图10)。与一般飞行甲虫“拍打(flap)”后翅的飞行模式不同,具有羽状后翅的甲虫在飞行时不需要费力地拍打后翅,仅需像划桨那样轻轻地“划动(row)”它们的翅膀便可以在空中飞舞翩跹。羽状后翅可以适应于在较低雷诺数[流体力学中,雷诺数(Reynolds number)是流体惯性力与黏性力比值的量度;雷诺数较小时,黏滞力对流场的影响大于惯性力]的环境中自由飞翔。始新世约4400万年前的雅各布森甲羽状后翅的发现证明了该科很早就能适应长距离的飞翔与扩散,很可能在始新世雅各布森甲科就已经十分广布。这也揭示了现生的Derolathrus属的种类在相聚遥远的孤立岛屿分布的内在原因。

值得一提的是,最近西班牙DavidPeris在最新的研究论文中提到,在白垩纪早期的法国琥珀中也发现了一枚雅各布森甲化石,但尚待正式描述。更有趣的是,笔者最近也在白垩纪中期缅甸琥珀中同样发现了两枚雅各布森甲化石,这些化石属于现生的Sarothrias属中,相关研究正在开展。这些化石的发现直接说明了雅各布森甲科可能起源较早、分布曾经更为广泛。

每当我们在琥珀中发现这些以世界权威专家命名的甲虫科时,便会自然而然地想其这些专家的研究成果。纵然时光流逝,RoyA. Crowson和GeorgijG.Jacobson对鞘翅目昆虫分类系统学研究的影响有增无减。随着分子生物学的高科技手段被越来越多地运用到昆虫分类系统学研究当中,有越来越多的证据表明,很多前人在有限的条件下基于大量的昆虫形态学证据的分类系统是接近自然的、确实可靠的,并能接受历史检验的。多谢前人的辛勤工作和聪明才智,才使得化石昆虫分类学研究有着可靠的参照系统。同时,越来越多的化石证据的出现也在不断地完善鞘翅目的分类系统。

让我们记住两位甲虫先驱的名字,RoyA. Crowson和GeorgijG.Jacobson,以及以他们姓氏命名的两个甲虫类群,克劳森甲科和雅各布森甲科。也许某一天,你在野外采集的时候就能从土壤里、从腐木下发现这些孑遗甲虫的身影呢,那将会是一个美好的传奇故事!