剥开艺术的壳

2016-09-01

“我们都别再装逼了”,

该到直接谈谈我们手上的“活”

好不好的时候了。

上世纪六七十年代,碰上全国美展开幕,外宾往往会被带去参观——那是代表全国最高水平的美术展览活动,很多中国艺术家都把它视为艺术生涯所追求的目标。最初几届全国美展的展签上没有英文翻译,曾有一个国家代表团在展厅里看了几百件风格类似、画法和主题也大同小异的作品后,以为是某位艺术家的个人展,当被告知这是全国一百多位艺术家的作品后,他们吓了一大跳。

两年前,蔡国强先生把这个“百人一面”的故事讲给当代艺术家徐震听。当时,蔡国强正邀请徐震参加由他策展的大型群展《艺术怎么样?来自中国的当代艺术》。“中国的当代艺术也是啊”,徐震听完这个故事后坐在工作室里感叹了一句,“不太注重艺术语言。”

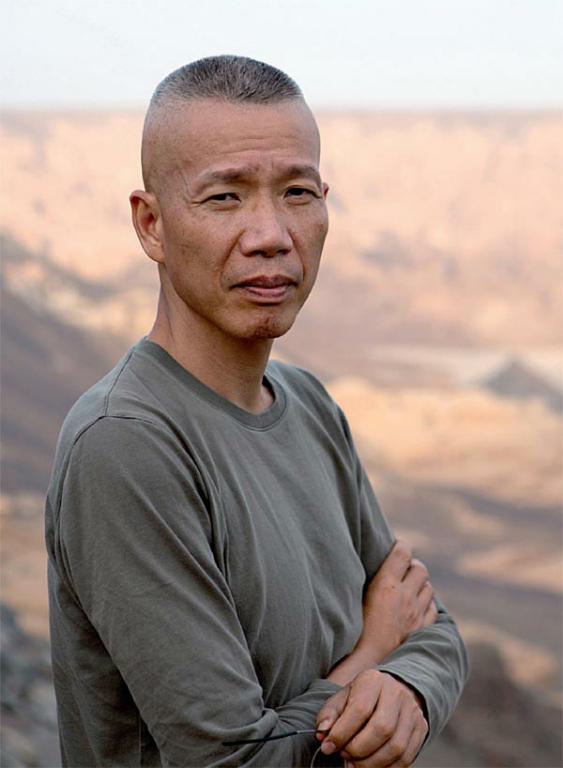

蔡国强认同这个判断,近半个世纪过去了,“百人一面”的故事只是换了一种形式。这位以火药艺术作品而闻名的艺术家,长期在西方工作,他经常看到西方评论家在写中国艺术的时候,下笔突然变得特别照顾,说是中国特殊的背景限制了他们的创造力;他和拍卖公司的人聊天,他们卖西方大师的作品,也卖中国当代艺术品,当蔡国强想听听他们怎么看中国艺术家的天价作品时,“他们说这是两回事”,这句话意味深长,“(卖我们的作品)那就是赚钱的,哥们!” 他拍了拍《人物》记者的肩膀解释说。

蔡国强不服气,他要解决“两回事”的问题,“我就感到应该把它拿出来当一回事,中国当代艺术在世界艺术里面就是一回事”。这一次,他亲自担当策展人,历时3年构思、策划,邀请15位艺术家,挨个剥掉他们“中国”的壳,拷问他们内里对艺术态度、创作观念、方法论和表现手法的想法,“这次展览的目标,不会因为是中国人,就不去评论他的艺术表现,中国人也是人啊,也是艺术家啊!我就是希望去中国化,不给优惠的条件。”

这场展览今年3月14日在卡塔尔多哈阿尔里瓦克展览馆开幕。3月是桃花盛开的季节,参展艺术家之一周春芽把自己的作品《桃花园》带进热带沙漠。在此之前,大众对这位艺术家的第一印象是“贵”,2013年,周春芽的作品总成交额已达4.7亿元,那一年周春芽58岁,是中国最“贵”的在世艺术家。

不久前,周春芽在澳门的一次展览中展出了12 张画,其中很多作品刚刚画完,布展时画布上的油画颜料都还没有干。这12幅作品没有一幅属于周春芽,都是别人几年前订的,他用来“还债”的。2006 年,中国当代艺术市场突然火起来,有些人估计中国市场会升值很快,当时以并不高的佣金向周春芽等艺术家订了很多画,“除非你当时不收钱,你收了,别人就要你还。”

周春芽《桃花园》手稿

周春芽作品《桃花园》

“哎呀,我都太烦了。我现在是恨死了,太压抑了。你欠别人东西的时候,特别压抑。我不能欠别人!”周春芽向蔡国强抱怨,“很难受,特别难受,主要是影响我的创作。”他很喜欢画大尺寸的作品,但现在画画都要受“还债”的尺寸限制。大概明年年中,他欠下的画债才能全部还完。他今年60岁了,油画和国画不一样,特别需要体力。

蔡国强邀请周春芽参加这个关于“一回事”的展览,初衷之一就是希望大家不要只注意到作品的商业性。他与周春芽谈到齐白石,认为如徐悲鸿和齐白石这样一批前辈艺术家,本应更有成就,但后来一个给有钱人画了很多肖像,一个画了上万张虾,就是走了商业化的道路。周春芽有些理解齐白石的处境,“我估计他也其实不愿意画,但是别人要求他画,他又不好意思。”策展过程中,蔡国强提议周春芽可以在展厅中加上一些手稿展示,以求艺术的水准和力量压过商业性,“你就要让观众感受到现场的厉害,会心想:‘哇,真的是很厉害!的那种感觉。”

然而,颇具讽刺意味的现实是,这边多哈的展览刚鸣锣开幕,国内的一条新闻,对比学画农妇王珍风200元一幅的桃花画和周春芽500万一幅的桃花画,立刻引起广泛讨论。舆论开始两边站队,支持农妇,要么支持周春芽。蔡国强摇摇头,他叹惋周春芽被人绑架,只能用价格,而不是价值讨论。“因为我们刚开始都以价格而欢呼,价格带领我们大家注意到当代艺术的存在。”蔡国强说。

他希望回到艺术的起点。展览筹备过程中,他关注了200余位中国当代艺术家的作品,从中选出40多位,与每个人见面,提问,倾听,再从中择出周春芽、徐冰、徐震等15位/组艺术家。他把64岁的湖南农民胡志军的作品放在展览最开始。这是胡志军的第一次展览,也是第一次出国展,蔡国强选中胡志军,并非因为此人的农民身份,而是他的“价值”。这个3年前才发现自己雕塑才华的人,捏了成千个小泥人,大多是各种各样的性爱姿势,作为对青梅竹马的亡妻的怀念,蔡国强从中感受到那种最炙热的原始情感。他请胡志军以一双完全不了解中国当代艺术的眼和手,创作了600 个表现中国当代艺术作品的泥塑。“我希望一进去(展厅)很接地气,第一个梯田里面就是像《五百罗汉》一样的中国当代艺术,这是一个土地上今天的生态。然后这些作品上面的那一个个泥塑提醒我们,要按艺术初衷、情感(创作)。现在在这种泥塑里面,反倒能体现我们艺术界和艺术家,我们小时候就开始热爱艺术,这个情感到底从哪里来,也通过他的手工制作,使我们感受到他的乐趣,就是我给他还原到艺术对于我们意味着什么,一种起点,一种刚开始出发点。”

胡志军没有经过任何美术学院的基础训练,这些作品若以解剖和结构为标准,就会显得破绽百出。捏陈丹青的《西藏组画》时,因为画中人物的衣服有花、有皱褶,很不容易做。别人说他做胖了,他本来就做得不耐烦,发了一通脾气,把泥塑摔到地上,之后反而觉得成了件好作品。“那跟我一样嘛,画不好就炸一下,就变成了好作品。”蔡国强半开玩笑地说。他庆幸胡志军拥有的是艺术的原生态力量,不止步于初级技巧的展示。大量艺术家要等年纪大了以后,才会悟得这个道理,故意把写实精确性的追求放开,使作品自身的自然状态更加鲜活。

胡志军作品《泥塑中国当代艺术史》

胡志军和周春芽,一个默默无闻,一个声名大振,两者剥除虚名后的艺术共通性可代表蔡国强这位策展人的眼光所在。与二人共同参展的还有徐冰,他用枯枝、树叶、塑料袋和光还原中国山水名画。陈星汉,他交出了三个互动游戏《流》(Flow)、《花》(Flower)和《旅》(Journey),探索陪伴、连结、爱与失去的主题。还有徐震、刘韡、孙原&彭禹、刘小东等艺术界的老面孔。

早在2005年威尼斯双年展,蔡国强就做过一次中国展的策展人,找有创造力的当代艺术家找了很久,徐震、刘韡、孙原、彭禹……11年近一个轮回,蔡国强这次再扎下去找一圈,发现这批优秀艺术家依然保持着创造力。艺术家做策展人,与艺术家彼此有一种动物之间的直觉。在他看来,艺术大量的是靠天才,训练固然重要,但最后回归到一个人的素质,就像动物和动物之间一见就知道“这个厉害的”。“比如说游泳也好跑步也好,(运动员之间)一下就能看出来不一样。不是他第一,大家都为他遗憾,知道他可以,这次不是,下次也应该是。”

作为策展人,蔡国强反复提到,展厅不作橱窗,展厅和画面就像战场,要看得到格斗和伤亡。“我很喜欢看到节奏和惊喜,做展览就像大人在旅行,身体和感官上要有意外。”蔡国强说。多哈的展览由胡志军的泥塑开篇,转到徐冰看似青绿山水的“光的绘画”,陈星汉的视频游戏,李燎的行为艺术视频,马文的互动投影声音装置《惊园》,走出惊园走入周春芽的《桃花园》,再到孙原和彭禹在巨大铁盒里肆意喷射的高压水柱传递着的“自由”,杨福东关注故乡的野狗,梁绍基三年养蚕取丝做成装置《月庭》,刘韡用狗咬胶打造一座庞大的海市蜃楼,黄永砯造出一只《乌贼》,再从徐震的半立体绘画走到刘小东的纯绘画,最后以汪健伟的形而上装置艺术与展厅外马路边巨大屏幕上胡向前的行为作品作结。

借此蔡国强也把中国当代艺术的现状都摸了一遍。他自称平时不大思考别人,仅关注自己与世界的关系,“我平时不大读艺术的事。艺术,我感到咱是天才,咱就是干这活的,咱没问题。”有人让他预测这批人未来的走向,蔡国强不干这事,“这一批野狗放出去了,他自己就是为自己。”他说,“我们又不是保姆,每个艺术家都有自己的春夏秋冬,好艺术家就是一个自然。”

蔡国强转而笑说自己已经走到了艺术中的冬天,比以前会更寂寞,更儿女情长,看到女儿的视频就会很开心。《人物》的采访是在4月的第一天,风和日暄。蔡国强的北京工作室位于东四的四合院里,一树百年的丁香,开得正好。蔡站在台阶上久久地看,“春风吹白满树花,早晨一起来突然就有点古意”。他说起四合院里的葡萄藤,也是一百多年了。刚搬进来的时候葡萄好像过几十天就死掉了,可是冬去春来,又会从根处再重新长出来。

这是蔡国强近期在国内的最后一天,这次策展用掉了他自己办四个大展览的精力,一大堆人排着队,等他讨论自己的展览,第二天他就要飞回美国。全世界都在等着他。这个以点大鞭炮出名的艺术家出色地完成了多项国家任务。《纽约时报》曾经问他,当政府叫你去的时候有没有摇摆,“我说不是被叫去,我是自己竞标来的。我还是享受去为这个文化和土地效劳的一种满足与幸福感。这你可以理解,可以不理解,事实就是这样。”

如今,蔡国强还是在玩火药,他想研究用彩色火药在画布上绘画。这件事吸引他的地方在于,材料本身以及期待打破抽象表现主义的瓶颈。人类在绘画史上的主流是用材料画具体的东西,但是抽象表现主义打开了另一扇大门,它可以只是传递情感。

“像音乐啊,像情绪啊,像人生,不是具体的,可是它是存在的,我们的精神世界很多不是具体的。我们的寂寞感,我们的伤心,我们甜甜的、绵绵的情感,都不是具体的。但在抽象表现主义中做得很好,那些光、那些诗、那些流动,很好地传递了我们人生的需要,美学的需要,舞美的需要。”

中国的山水画文人中,蔡国强爱倪瓒,元末明初的倪瓒,命运衰败,精神上自我放逐,画中人物是空茫宇宙时空里的小小一点,把握着人的精神世界里对自然的一种永恒情感。蔡国强在其中看到了战场,“那一种艰辛,达到的那种境界,这是很不容易的事情。可是他是那么地平静,你看得你的内心世界却是异常地震撼。”每当蔡国强在世界任何一家美术馆看到倪瓒的画,都会瞬间感觉归去永恒之乡的心境。看到祖先的高度,他肃然起敬。“这个尺子能照到我自己,能量我,量我的精神,量我的情感。”

他以这把尺子量己,量人,也量自己这次生产不易的展览。采访开始前,蔡国强邀请《人物》记者一起观看这次展览的纪录片,每位艺术家也各有一个短片,记录了蔡国强与他们切磋艺术观念与打磨作品的过程。看到中途,蔡国强眯起眼睛,按了暂停键。他说字幕中有一个词写错了,写成了“旨趣”,“这是个错词,赶快改过来”,蔡国强跟助理说。他的福建口音咬字不是很清晰,助理不太明白错在哪里。他干脆在纸上写了起来。一看,原来应该是“秩序”二字。“听懂吗?秩序。精神性的秩序,艺术经常会面临这个问题。”蔡国强围着这个词不断画圈,他觉得现在的艺术家已经晕头转向太久,“旨趣”无力,“秩序”重要,“我们都别再装逼了”,他说,该到直接谈谈我们手上的“活”好不好的时候了。