广西兴安:寻找流散的红星

2016-09-01

南方周末记者 刘昊 南方周末实习生 汤禹成

当地讲述兴安两千年历史的标准说法是:“从秦军入越到湘江战役”。“灵渠让湘江和漓江交汇,是第一次改变中国历史;湘江战役是第二次改变中国历史”。

南方周末记者 刘昊

南方周末实习生 汤禹成

发自广西兴安、灌阳

“湘江战役不是在湖南打的吗?”直到现在,广西兴安县“红军长征突破湘江纪念公园”的解说员们还是常被游客问到这个问题。他们要一遍遍解释:1934年的湘江战役,战线横跨湘桂两省区的四个县,其中三个县在广西。

1996年,当距离广西兴安县城西南一公里的狮子山建起一座纪念碑时,当地人只是懵懵懂懂地称这里为“烈士陵园”,这个称谓持续至今,尽管这里并没有埋葬任何一具烈士遗骸。数万红军烈士六十多年前早已入土,甚至尸骨无存。

湘江战役,中央红军长征初期历时最久、规模最大、战斗最惨烈的一仗,却长期处于长征叙事的边缘地带。

直到几十年后,它的历史地位开始被重新审视,不再被冠以失败,而被定义为“惨胜”,亦被视为改变中国命运的一系列事件的前传。

标志之物: 没有烈士遗骸的“烈士陵园”

兴安向游人提示历史的方式简单直接。从南大门进入县城的必经之路上,一座秦始皇雕像高高地站在石柱上俯瞰来者。两千多年前他下令建成的运河灵渠,仍在城东面闪着水光,畅泳其间的人们脸上带着闲适和从容。这座楚越交界之地的小城有自己的骄傲,甚至宾馆的大堂里都摆着兵马俑的复制品。

县城较为荒僻和开阔的西南一角,满眼的喀斯特石灰山之中,难得地有座可以种满青松的土山,湘江战役的纪念碑和群雕就立在这里,最显眼的是一尊枯瘦肃杀的红军头像。这里就是兴安人口中的“烈士陵园”。实际上,是个错误的称谓。

“这里不是陵园,以前是烈士碑园,现在是纪念公园”,在这里做了十几年解说的“红军长征突破湘江战役纪念馆”工作人员蒋艳玲说,她常纠正家里人的惯性说法,强调“这里没有红军的遗骸”。

这里是兴安人第一次了解湘江战役的标志物。

馆长尹汤怀清楚地记得,1995年,还在读大学的他听说老家兴安“修了一个很大的景点”,过来看了纪念碑。一年后,纪念碑园正式落成,他也大学毕业,学会计的他阴差阳错成了这里的解说员,在当时又小又简陋的展览馆里一遍又一遍了解这段历史,甚至要自己四处寻访查证,越了解心情越沉重。

那场持续7天的鏖战,发生在县城之外的山坡丘陵间和渡口河道上。7天时间,6万多红军只剩一半。大批尸骸顺江漂流,被当地人沿江埋葬。

1983年仲夏,著名作家魏巍为撰写《地球上的红飘带》来桂北寻访,只找到23座红军的坟墓。他疑惑:为什么这场战役损失了这么多人,却没有一个大型纪念场所和一个标志?

回京后,魏巍找到时任中央军委副主席聂荣臻。这位湘江战役中与林彪共同率领红一军团担任前卫的开国元勋深受触动。这成为纪念碑园修建的起点。

灌阳、兴安、全州,这三座县城都与那场战役有关,而兴安在选址过程中成为幸运儿。

1996年1月19日,时任中央军委副主席迟浩田亲自参加碑园的落成典礼。此后,这一红色资源渐渐开始吸引到另一些资源。

尹汤怀记得很清楚,2012年他陪同一位中央部委官员参观时,对方问:“湘江战役牺牲了这么多红军先烈,你们收集了他们的名字没有?”他坦言这个工作量相当大,这位官员随即会意,建立烈士英名廊的经费随后就有了着落。

回忆拼图:永远不会忘

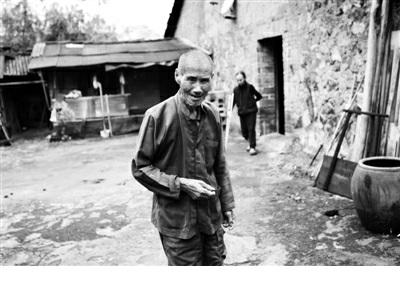

刘发育还能准确无误地找到村边那个毫无特征的角落。82年来,他从未忘记。

1934年11月的某个下午,兴安县城界首镇城东村来了一群衣衫单薄的红军,他们在村子附近战斗。次日早晨,8岁的刘发育和几个小伙伴一起去河边玩,看到十多具牺牲的红军战士遗体。

“小朋友,你打水我喝啊”,唯一还活着的那个红军这样对他说。刘发育就跑去田边打水,他们一连三天都去看他,“他一看到我就讨水喝,不讨饭吃”。第四天再去,那个红军已经死了。

“他们牺牲在这个地方……家里有婆娘、有子女不得呢?……永古千秋就在这个地方了。”如今91岁的刘发育叹道。

那场战役曾经一度被遗忘。

在桂北各村,很多人会指着某座山头或林地说,那里死过一个连长,那里死了一个政委。但他们说不出那场战役的名字。

2006年,桂林电视台记者伍禄香为拍摄一部湘江战役的纪录片来采访,“只要你进入村寨,跟年过八十的老人一打听,他们就能有板有眼地讲述出一个又一个红军的故事。”

然而,这些故事都是1980年代之后才开始被收集的。

“湘江战役有太多伤心事。”纪念公园管理中心副主任吴光林告诉南方周末记者。

1984年,桂林五个县的党史办主任组成联合调查组,用一两年的时间到处收集资料,出版了《红军长征过广西》,这成为了解那段历史的第一本参考书。但此时离湘江战役结束已经过去将近50年。由于寻访历史的工作做得过晚,关于它的诸多历史真相已经无法寻访。

最后,伍禄香把他多年来对湘江战役的理解和研究,编成了纪念馆的展览大纲。在自己的关于湘江战役的书中,他感慨:“也许永远也无法精确统计出湘江战役中,中央红军损失的具体数字。”

年代久远,也让纪念馆收集文物变得困难。一位纪念馆的工作人员向南方周末记者坦言,馆中除了一口红军水壶是原物之外,其他长征期间的展品都只是复制品,是一个电视剧组赠给纪念馆的。

细节之中,隐含着改变中国命运的大历史。当地博物馆收藏的一本《中国地理常识》,是红军在翻越兴安境内的老山界时遗失在路旁的,上面仍可见“中国工农红军总政治部”“1933年8月出版”等字样。

这本小册子包含着一个征兆:1934年12月3日,中革军委抵达油榨坪,决定翻越老山界,这是长征以来,红军第一次不沿红六军团的老路行军。这次转变,意味着毛泽东在军中开始获得发言权。

五湖四海:20462个红色名字

根据公开资料,红军出发前是86000多人,先后突破三道封锁线后,已经减员22000人,而湘江一战与近30万国民党军战斗后,又损失了3万多人,这其中既有牺牲,也有因负伤、被俘等原因造成的减员。

多年来,纪念公园一直在进行这段历史的研究。研究方向之一是烈士们的姓名。

公园与江西、福建、湖南和广西等中央红军主要来源地的党史和民政部门联系。光是江西一个省,就给他们寄来了十多万个北上无音讯的红军烈士的名字。工作人员们逐一比对他们的参军时间和部队番号,一个个核对疑点。

最终,纪念公园确定了20462个烈士名字。

这令这家公园承载了许多红军子女的情感与执念。尹汤怀记得,在福建民政和党史部门提供的名单里,他们曾看到一条疑点颇多的信息:梁茂富,福建长汀人,红五军团某团政委,1934年11月15日在广西赤水与敌作战中英勇牺牲。

赤水在贵州,再说,红军四渡赤水是发生在1935年的事。而在红军长征出发前的建制名单里,第五军团的团长中并没有梁茂富的名字。他到底是谁?又是怎样消失在历史中的?

有研究者推测,“赤水”可能就是指湘江,梁茂富可能是红五军团13师陈伯钧的部下,“与敌作战”可能是1934年12月初的黄隘阻击战。当年,当地农民彭玉发和张古筒曾经救过一个带驳壳枪的红军“指导员”,只是他伤势过重,几天后就去世了。这人可能就是梁茂富。

尽管这件事中净是“可能”,没有笃定的答案,但2012年10月,梁茂富的儿子——八十多岁的梁兴林仍决定从福建来兴安寻找父亲的遗骸。

彭玉发的儿子带着梁兴林一家翻山越岭,找到自己父亲当年埋葬红军的那座山。78年过去,满山的杉树和毛竹都砍伐几轮甚至十几轮了,埋葬处哪里还有迹可循?遍寻无着后,梁兴林一家在那片山坡上摆好了香烛祭拜,临走时抓了一些山上的土。

多年过去,兴安成了红色资源的汇聚地。纪念馆陆续收到各种湘江战役参战者家人送来的物品,例如在战役中牺牲的红五军团第一师第一团政委易荡平儿时用过的毯子,在湘江战役中任红一军团红二师四团团长的耿飚晚年写的手稿。

党史爱好者、军史专家和红色教育参观团、包括共和国将帅后代在内的红军后人常聚集在兴安。每年清明节,福建龙岩总由市委常委级的官员带队过来祭拜。参观者中亦不乏党史专家,常会指出介绍词的种种错讹与疑点。2014年,兴安成立了广西第一个县级红色文化研究会。

在兴安汇聚的各种故事中,不乏老将军回到战场旧址凭吊并挥毫、将帅后代回来寻根抒怀的情节。

“一方面渴望到现场感受长征精神,一方面为父亲当年的错误感到惋惜。父亲长征时才27岁,非常年轻,没有经验。”在一次“重走长征路”活动中,一位名叫秦铁的老人这样表达感想。

他的父亲,就是指挥湘江战役的中共早期领导人博古。

现在,当地讲述兴安两千年历史的标准口径是:“从秦军入越到湘江战役。”“灵渠让湘江和漓江交汇,是第一次改变中国历史;湘江战役是第二次改变中国历史”,纪念公园的一位讲解员这样说。

这座以米粉、葡萄和银杏闻名的县城,近些年正试图把红色旅游作为新的经济引擎。