中部六省居民收入包容性增长测评

—基于2000-2012年数据

2016-09-01张斌汤凯博士生郑州大学商学院郑州450001

■ 张斌 汤凯 博士生(郑州大学商学院 郑州 450001)

中部六省居民收入包容性增长测评

—基于2000-2012年数据

■ 张斌汤凯 博士生(郑州大学商学院郑州450001)

内容摘要:居民收入包容性增长对全面建成小康社会具有重要意义。文章探讨了居民收入包容性增长的内涵,构建出居民收入包容性增长的指标体系,并运用该指标体系对2000年-2012年中部各省居民收入的包容性增长水平进行了测评。研究表明:中部各省居民收入整体上呈现包容性不断包容提升的趋势,但整体上升水平比较缓慢;各省包容性水平及增长的幅度以及各省居民收入包容性的水平存在较大差别,省份之间差距动态变化各异。湖北省、江西省发展稳定且近年来居六省前列,山西省发展波动幅度最大,安徽省增长速度最快。文章建议,为实现居民收入的包容性增长,在持续性上要不断的促进经济的增长,推进城市化进程,扩大就业机会;在公平性上提高农民收入,缩小城乡收入差距;在保障性上增加教育、医疗、基础设施投入力度,不断提高居民获得收入增长的机会。

关键词:包容性增长居民收入中部六省

引言

“包容性增长( inclusive growth) ”最早是由亚洲开发银行提出,来源于人们对贫困认识的深化。“包容性”强调了所有人都应该享有相同的社会经济和政治权利,不会因为对经济增长贡献的大小而在合理分享增长的成果方面受到歧视。“包容性增长”的理念为中国所接受,2009 年11月15日时任国家主席的胡锦涛在出席亚太经合组织第十七次领导人非正式会议上发表了题为《合力应对挑战 推动持续发展》的讲话,随后又多次在国内外会议上强调要“实现包容性增长”,国内学者开始对“包容性增长”进行广泛的研究。

对包容性的定量研究方法目前有以下几种:Ali(2007)用绘制机会曲线来评定包容性增长的方法,Suryanarayana (2008)基于剥削的测度方法,Silber and Son(2010) 提 出 的 Bonferroni Index 的方法,McKinley(2010)用综合评价指标体系测定包容性水平的方法。在对中国包容性增长的测量中,徐俊武和曹(2012)通过构建“近似人类贫困指数”对中国1978-2008年的包容性增长的实现程度进行了估算,魏婕和任保平(2011)基于隶属度的模糊综合评价法对中国1978-2009年经济发展的包容度进行了测量,于敏和王小林(2012)通过对包容性增长指标赋权测量分析了中国1990-2009年经济增长的包容性。

对包容性增长的测量方法尚没有统一认同,对居民收入的包容性增长问题研究更少。本研究从理论上明确居民收入包容性增长的标准,通过构建综合评价指标体系对中部六省2000-2012年居民收入增长的包容性程度做出具体测评,以期发现居民收入增长中存在的各种问题,提出有针对性的政策建议。

居民收入包容性增长评价思路与指标

国内外学术界一般都认为,包容性增长是一种以机会平等为基础的增长模式,主张经济增长应该建立在社会群体广泛、平等参与的基础之上,而不是单纯追求经济的高增长。主要特征有:第一,体现为一种新的增长模式。增长速度与增长方式并重,既强调增长结果,更注重增长过程。第二,倡导新的增长导向。其倡导的新的导向包括:增长成果共享、民生为本、社会各方面一体化发展等。第三,强调人本主义的增长。人们既能平等广泛的参与经济活动,又能广泛的受益;既有物质的富足,又有全面的发展。

根据包容性的内涵和主要特征,本研究认为居民收入的包容性增长是指居民公平获得收入增长的机会不断增加、收入差距不断缩小、收入水平持续稳定提高、生活质量不断改善的增长。故本文从四个维度测评居民收入的包容性增长:居民收入增长的可持续性、居民收入差距的合理性、居民收入增长机会的获得性、居民生活水平。

(一)居民收入增长的可持续性

居民收入持续增长是包容性增长的前提,居民收入只有保持高速和可持续的增长,才能不断把“蛋糕做大”,增加家庭的收入。可持续的居民收入增长包含三层含义:

一是经济的快速增长,用人均GDP增长率衡量。经济的快速增长能够为社会提供创造更多的就业岗位,实证表明,经济增长与居民收入增长具有较强的正相关关系。二是城乡人口结构,用城镇化率衡量。城市意味着更多的就业机会,更高的收入以及社会保障。随着城镇化的不断推进,越来越多的农民进入城市安家落户转变成市民身份。城镇化会促进农业劳动力向城镇转移,带来劳动生产率的提高,进而带动居民可支配收入与居民消费支出的增加。经验数据表明,城镇化率每提高1个百分点,就意味着有100万人口从农村转移到城市,一个国家或地区的居民收入水平,也往往与该国或地区的城镇化率成正比。我国的城乡二元经济体制是我国城市化进程缓慢和人均收入水平低的重要原因。 三是就业机会,用二、三产业就业率和城镇登记失业率来衡量。“就业是民生之本”,只有提高就业率,才能不断的增加居民收入。第二产业的发展为生产性就业提供大量机会,第三产业的发展能够持续扩大就业领域和就业人数。日本、韩国和发达国家的二、三产业就业率约为94%左右。本研究选取二、三产业就业率来衡量就业就会的可得性。

我国目前对社会失业人员的统计采用的是城镇登记失业率这一指标,虽然这一指标反映实际失业率的可靠性存在争议,但就其统计口径的统一性和连贯性来讲,尚无其它更好的指标可以替代。本研究也选取城镇登记失业率来衡量社会的失业情况。

(二)居民收入差距的合理性

中共十八大提出到2020年全面建成小康社会,城乡居民人均收入比2010年翻一番的目标。居民收入受个人条件、劳动积极性、所处行业与地区等因素影响必然存在一定差距,但差距必须适度、合理,必须是建立在客观公正的基础上。包容性的收入增长是权利和机会公平基础上的增长,收入的差距主要取决于劳动者的贡献大小。本文选取城乡居民收入的增长率以及城乡居民收入的绝对值比率(以农村居民人均纯收入为1)来测量居民收入差距的合理性。

(三)居民收入增长机会的获得性

教育、卫生等是大多数国家推动现代化进程时特别重视的基础工程,联合国开发总署把民众的健康与寿命、获得知识的机会、生活水平作为衡量一个国家社会发展水平的三把尺子。劳动人口是否具有受雇佣所需的能力决定了能否参与就业不断获得收入增长。教育和卫生通常被认为是人力资本的一部分,给所有社会成员提供基本条件,让他们拥有人力资本,参与就业,这也是包容性的重要基础。国际上根据恩格尔系数对居民生活水平的划分标准是:恩格尔系数为20%以下为极其富裕,20%-30%为富足,30%-40%为相对富裕,40%-50%为小康,50%-60%为温饱,大于60%为贫穷。目前中国已进入小康社会。本研究从教育、医疗卫生、社会保障水平三个方面,采用每万人在校大学生数、每万人拥有医生数以及地方财政预算支出占当地GDP的比重来度量居民收入包容性增长机会的获得性。

(四)居民生活水平

实现居民收入包容性增长的根本目的是以此来不断提高居民生活质量,改善居民生活条件。这方面的表现为居民生活越来越富裕,贫困人口不断减少;居民的消费支出多样化,食品支出在家庭消费支出中的比重不断降低;身体健康,寿命不断延长等。本研究中用城镇居民的人均消费支出、农村居民的人均消费支出、居民恩格尔系数以及居民的预期寿命来衡量居民的生活水平。

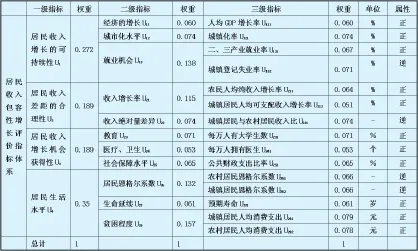

结合中部六省省情及数据的可得性,本文构建出了中部六省居民收入包容性增长指数,包括4个一级指标,11个二级指标,15个三级指标(见表1)。

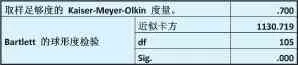

表2 KMO与Bartlett检验

表1 居民收入包容性增长指标体系

居民收入包容性增长测度方法

(一)数据标准化

本文的指标体系中既有正向指标,又有逆向指标,各指标也有不同的单位。正向指标的指标值越大越好,逆向指标的数值越小越好。在数据处理时需要将逆向指标正向化转化为正向指标,以便处理问题时统一认识,这一过程称为指标的正向化(吕立,2012)。逆向指标正向化处理过程如下:Vi= (Vmax-Vi)/(Vmax-Vmin)。其中,Vmax,Vmin分别为指标的最大值和最小值。

指标正向化以后,要对各指标进行无量纲化处理。无量纲化就是指通过标准化的处理,把不同的指标通过数学变换为统一的相对值,消除指标不同量纲的影响。无量纲化有很多方法,如标准化法、均值法、极差正规化法等。本研究采用标准化法进行处理,处理公式为:是X的期望值,σX是X的标准差)。

(二)指标权重设置

指标权重的确定有众多的方法,如:主观赋权法、客观赋权法、德尔菲法、层次分析法等。各种方法有不同的优点和缺点。其中主观赋权法因个人的主观意识问题通常会容易引起争议;德尔菲法和层次分析法的具体操作过程又较为复杂所以在实际运用中采用不多;客观赋权法较为简单直接也最为常用。

本文利用因子分析法对指标进行因子分析以确定各指标的权重大小。因子分析法确权确定权重属客观赋权法的一种。运用SPSS软件对十五个三级指标进行因子分析,Bartlett 球形度检验结果表明KMO的值为0.700>0.5,从Bartlett 的球形度检验结果可以看出,Sig<0.01,都说明样本适合做因子分析(见表2)。

运用SPSS软件可得指标的因子载荷矩阵,因子载荷系数分别代表了每个三级指标与公因子的相关系数及每个三级指标在总的评价体系中的相对重要性。对因子载荷系数进行归一化处理可得三级指标的权重。

(三)指标结果的稳健性检验

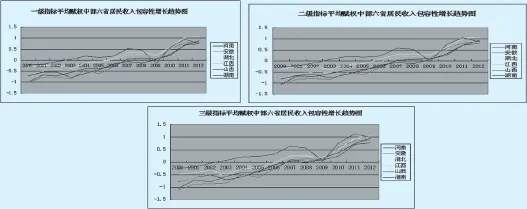

本文应用因子分析法确定指标权重,虽较为客观,但仍存在争议,故本研究在借鉴人类发展指数和牛津大学多维贫困采用的平均赋权方法重新赋权并比较计算结果来进行稳定性检验。三种平均赋权方法分别是:一是4个一级指标平均赋权(0.25),再平均分解到每个二级指标、三级指标上;二是11个二级指标平均赋权重(1/11) ,再平均分解到三级指标上;三是 15 个三级指标平均赋权(1/15)。

结果及检验

(一)结果及稳健性检验

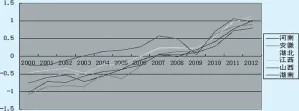

将标准化后的数据与其对应的权重相乘,然后根据各省的数据进行汇总、排名,结果如图1所示。采用另外三种赋权方法进行检验结果的稳健性检验,三种赋权方法所得各省居民收入包容性增长的趋势是一致的,只是因所赋权重不同,各省依时间其包容性增长的变化幅度和排名略有不同(见图2 ),包容性增长的趋势是一致的,通过检验。

(二)结果分析

总体趋势上:2000-2012年,中部六省居民收入的包容性增长指标取得了较大的进步,整体上呈现的都是上升的趋势。由此可见,中部六省在过去的13年中,居民收入越来越趋向于包容。分阶段分析表明,中部六省居民收入在2009年以后各省其包容性指标全部跨入正值,标志着中部六省居民收入增长整体实现质的跨越。

包容性水平上:因各指标赋予权重不同,各省包容性指标的排名因指标赋权也不同而不同,但分析可发现,湖北省、江西省两省的居民收入包容性增长指标近两年跃居前列。这表明,相较于其它四省,湖北省、江西省两省居民收入近两年实现了较快的包容性增长。山西省居民收入包容性水平在2008年以前一直居六省首位,但从2008年以后,首位地位被其它省份取代。湖南省居民收入包容性水平2009年之前处中等偏下水平,但2009年后,长期居最低水平位置。

波动幅度上:山西省居民收入包容性增长的波动幅度最大,尤其是2008-2009年,出现了“断崖式”下滑。这既与当时复杂的经济形势和国际金融危机的冲击及有关,也与山西的发展模式、经济结构密切有关。同时山西城乡居民收入差距也一直处中部六省前列,二元经济分化严重。江西省、湖北省居民收入的包容性处缓慢稳定增长趋势。

增长幅度上:安徽省居民收入包容性指数虽然长期处于六省较低水平,但却实现了最大幅度的增长,从2000年的-1.07增长到了2012年0.91;江西次之,从-0.75增长到1.13。山西省居民收入包容性增长的幅度最慢。

图1 2000—2012年中部六省居民收入包容性增长趋势图

图2 采用平均赋权法中部六省居民收入包容性增长趋势图

结论与建议

本研究构建了评价中部六省居民收入包容性增长的评价指标体系,并对2000-2012 年中部六省居民收入增长的包容性进行了测评。结果表明,2000年以来,中部六省居民收入总体上呈现更加包容性的趋势,但整体上升水平比较缓慢;包容性增长的幅度以及各省居民收入包容性的水平存在较大差异,省份之间差距缩小与扩大互现。为实现中部六省居民收入的更加包容性增长,本文提出以下建议:

要持续不断的促进经济的增长,推进城市化进程,扩大就业机会。中部六省经济增长速度不一,但均高于全国平均水平。城市化进程也在不断加快推进,这为扩大就业,增加居民收入提供了良好的前提。但就目前测算结果而言,其经济增长的速度与就业的增长速度不成比例,二、三产业就业率普遍偏低。因此,要在不断促进经济增长的基础上,积极推挤城市化进程,同时优化产业结构,积极发展现代服务业,提高第三产业就业比重,创造更多的就业机会,让更多的人参与到经济增长的过程,增加居民收入。尤其是在“新常态”下,经济的发展速度会放缓,这为增加居民收入带来压力。但是在新常态下也面临着增加居民收入的重大机遇,即经济增长动力会更加多元,经济结构会更加优化。中部各省要抓住机遇,不断推进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化,优化经济结构,扩大就业,促进居民收入的快速增长。

注重提高农民收入,缩小城乡收入差距,增加居民收入增长的公平性。不断推进农业和农村经济结构的战略性调整,加大财政支持力度,完善土地流转,探索农村金融发展模式,增加农民收入。居民收入绝对量和相对量上的不公平严重削弱了居民收入的包容性,促进农民收入的不断提高,缩小城镇居民和农村居民的收入差距,这是居民收入包容性增长的本质要求,政府、企业以及社会组织要相互合作配合,促进生产要素等各类资源在地区之间、城乡之间的合理流动,引导生产要素积极向落后地区、农村地区流动。

加大社会保障力度,提高居民获得收入增长的机会。教育、医疗以及各类基础设施为居民获得收入增长提供了各种保障。但就整体而言,中部地区在这些方面远落后于东部各省,要进一步加大这方面的投入,提高高等教育入学率,普及医学知识,完善医疗、养老等基本保障制度,加强基础设施建设,为居民实现收入的快速增长提供保障。

参考文献:

1.Ali I.,H.H.Son.Measuring Inclusive Growth [J].Asian Development Review,2007,(24).

2.Ali I.2007.“Inequality and the Imperative for Inclusive Growth in Asian.”Asian Development Review,24(2)1:-16.

3.Zhuang,J.,and I.Ali.2009“Inequality and Inclusive Growth in Developing Asian:Introduction to a Book Publication.”Working Paper ,Asian Development Bank.

4.洪兴建,李金昌.如何正确测算我国居民收入基尼系数[J].南开经济研究,2005(4)

5.李实,罗楚亮.中国城乡居民收入差距的重新估计[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2007(2)

6.刘纯彬.我国贫困人口标准再探讨[J].人口研究,2010(11)

7.魏婕,任保平.中国经济增长包容度的测量:1978-2009[J].中国工业经济,2011(12)

8.周四军,庄成杰.基于距离综合评价法的我国国民幸福指数NHI测评[J].财经理论与实践,2008(9)

9.于敏,王小林.中国经济的包容性增长:测量与评价[J].经济评论,2012(3)

11.蔡荣鑫.“包容性增长”理念的形成及其政策内涵[J].经济学家,2009(1)

12.高友才. 中原经济区包容性增长研究[M].经济科学出版社,2014

中图分类号:◆F124.7

文献标识码:A

作者简介:

张斌(1992-),男,河南濮阳人,硕士研究生,研究方向为区域可持续发展。

汤凯(1985-),男,江苏睢宁人,博士研究生,研究方向为宏观经济管理。