成人骨性Ⅱ类错颌颧牙槽嵴区骨质厚度的CBCT研究

2016-08-31周婷婷雷勇华谢尔婷李惠怡

周婷婷 雷勇华 谢尔婷 李惠怡

[摘要]目的:研究骨性Ⅱ类错颌成年患者颧牙槽嵴区不同植入角度下的骨质厚度与植入高度,并与个别正常颌者进行比较,探讨骨性Ⅱ类错颌患者颧牙槽嵴区适宜的植入位置,为临床上微种植钉在颧牙槽嵴区的安全植入提供参考。方法:选取符合实验要求的骨性Ⅱ类错颌和个别正常颌者各20例,收集实验对象的CBCT图像,测量两组对象当植入角度为45°、50°、55°、60°、65°、70°时第一磨牙近中颊根和第二磨牙近中颊根颊侧骨质厚度及植入高度。分析植入位置或植入角度改变时颧牙槽嵴区骨质厚度及植入高度差异。结果:①两组颧牙槽嵴区骨质厚度及植入高度左右侧对应位点测量数据比较,差异无统计学意义(P>0.05);②两组颧牙槽嵴区骨质厚度均随着植入角度的增大而增厚,植入高度均随着植入角度增大而减小,差异具有统计学意义(P<0.05);③两组颧牙槽嵴区上颌第二磨牙近中颊根上方骨质厚度较第一磨牙近中颊根上方厚,植入高度第二磨牙近中颊根上方较第一磨牙近中颊根上方低,差异具有统计学意义(P<0.05);④组间比较,骨性II类错颌和个别正常颌者颧牙槽嵴区厚度及植入高度差异无统计学意义(P>0.05)。结论:①成人上颌第二磨牙近中颊根上方骨质厚度明显厚于上颌第一磨牙近中颊根上方,第二磨牙近中颊根上方更适宜微种植钉的植入;②骨性Ⅱ类错颌和个别正常颌成年人具有相似的颧牙槽嵴区骨质厚度及微种植钉植入高度。

[关键词]颧牙槽嵴;微种植钉;骨质厚度;植入高度;骨性II类错颌;个别正常颌

[中图分类号]R783.3 [文献标志码]A [文章编号]1008-6455(2016)06-0077-05

微种植钉支抗因其良好的患者适应性、简便的操作过程、灵活多变的植入位置、能提供持续稳定的支抗力等优点,被越来越多的正畸医生所青睐。Buschang等调查显示有80%的正畸医生在使用微种植钉支抗,其中有78%的人认为使用后让正畸治疗效果更好。微种植钉支抗主要植入于上下颌颊侧的牙槽骨内,颧牙槽嵴区即为上颌颊侧的主要植入部位之一。

颧牙槽嵴是上颌骨颧突向下延伸至牙槽骨所形成的骨嵴,有颊侧和上颌窦底处的双层骨皮质,骨量大,骨密度高,微种植钉植入后的初期稳定性好,因颧牙槽嵴区近上颌骨阻抗中心,植入微种植钉能整体移动上牙列;同时近牙齿的抗力中心,有利于牙齿的整体移动,可以避免前牙因转矩失控而过于内倾,且可提供较大垂直向分力,在内收前牙的同时对其有压低作用。骨性II类错颌表现为上下颌骨前后位置或长度之间的不协调,侧貌为凸面型,郑旭统计得出II类错黯中有84.3%的患者为II类骨面型。对于轻微前突的患者可以通过在颧牙槽嵴植入微种植钉用于后移上牙列,对于明显前突需要拔牙来矫治的患者可以通过微种植钉增强后牙支抗。本文利用CBCT进行图像采集,Inviv05.2软件进行三维重建后测量骨性II类错黯与个别正常黯者在第一、二磨牙近中颊根上方不同植入角度下的骨质厚度和植入高度,为临床上微种植钉在颧牙槽嵴区的安全植入提供参考。

1.研究对象和方法

1.1研究对象:选取2013年12月-2015年12月在中南大学湘雅医院口腔医学中心正畸科就诊的骨性II类和个别正常颌成年人各20例,骨性II类患者:其中男7例,女13例,平均年龄为(23.15±4.90)岁;个别正常颌者:其中男6例,女14例,平均年龄为(22.95±3.20)岁。

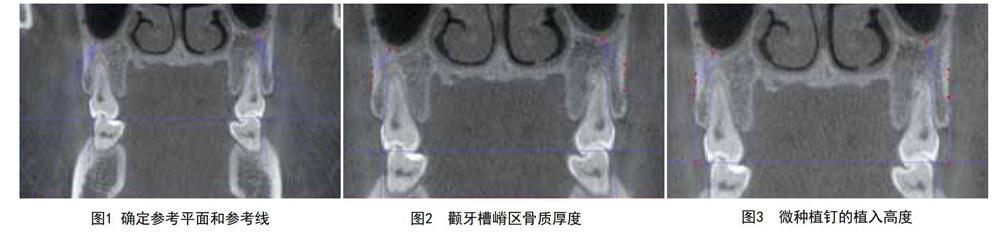

1.2纳入标准:骨性II类患者:选取可通过正畸掩饰性治疗获得较好面型的轻中度的骨性II类错颌患者,磨牙为部分或全部远中关系,上牙列轻度拥挤或中度拥挤。头影测量结果以4° 1.3排除标准:①双侧上颌后牙区有缺失牙(第三磨牙除外),多生牙,伴严重拥挤,上颌后牙牙体不完整;②有颅颌面发育畸形,颌面部手术及外伤史,致左右双侧不对称;③颞下颌关节病史;④牙周病史,双侧上颌后牙区可见明显牙槽骨吸收;⑤正畸治疗史;⑥上颌磨牙颊尖有异常磨;⑦上颌磨牙有明显颊腭向错位和扭转。 1.4 CBCT的拍摄:所有受试对象均于中南大学湘雅医院口腔放射科接受CBCT扫描机(KaVo 3D exam)及其工作站扫描颅面部。受试者端坐于扫描椅上,带头围绑带及颏托定位装置,利用定位线调准患者的正中矢状面和扫描位置中心。使眶耳平面与地面平行,牙齿咬合于牙尖交错位,平静呼吸,避免吞咽动作。扫描参数:可视范围16 cm×13cm,管电压120 kv,管电流37.07 mA,立体像素尺寸0.25mm,扫描层厚0.25mm,扫描时间26.9 s。 1.5图像重建和测量:将CBCT机扫描后获得的图像通过Invivo 5.2软件进行三维图像重建,截取双侧第一磨牙近中颊根在内的颧牙槽嵴区所在的冠状平面,可清晰看到上颌第一磨牙近中颊尖,上颌窦底和颧牙槽嵴区。在截取的冠状面图像上,以双侧上颌第一磨牙近中颊尖顶的连线为参考平面线(第一条参考线)。上颌第一磨牙近中颊根的颊侧面最突点切线为第二条参考线,此切线与上颌窦底的交点与参考平面呈45°起每隔5°作一参考线直至70°,可得6条参考线与参考平面相交(见图1),这6条参考线与参考平面线所成的夹角即为微植钉的植入角度,这6条参考线与颧牙槽嵴外侧壁的交点至上颌窦底的交点的距离,即为颧牙槽嵴厚度(见图2),而这6条参考线与颧牙槽嵴外侧壁的交点到参考平面的垂直距离,即为微种植钉的植入高度(见图3),第二磨牙近中颊根处颧牙槽嵴区测量采用同样的测量方法。 1.6统计学分析:每个测量项目由研究者本人重复测量3次,每次测量间隔2周,取平均值作为最终测量结果。采用SPSS17.0统计软件包进行统计学分析,定量资料采用均数±标准差进行统计描述,左右侧比较采用配对t检验;多组间均数比较采用方差分析,两两比较采用SNK检验;组间差异采用独立样本T检验。若P<0.05,则差异有统计学意义。

2.结果

2.1左、右侧测量数值分析:对所有颧牙槽嵴区骨质厚度、植入高度左右侧对应位点测量数据行配对t检验,结果示差异无统计学意义(P>0.05),合并左右侧对应位点测量值取平均值分析。

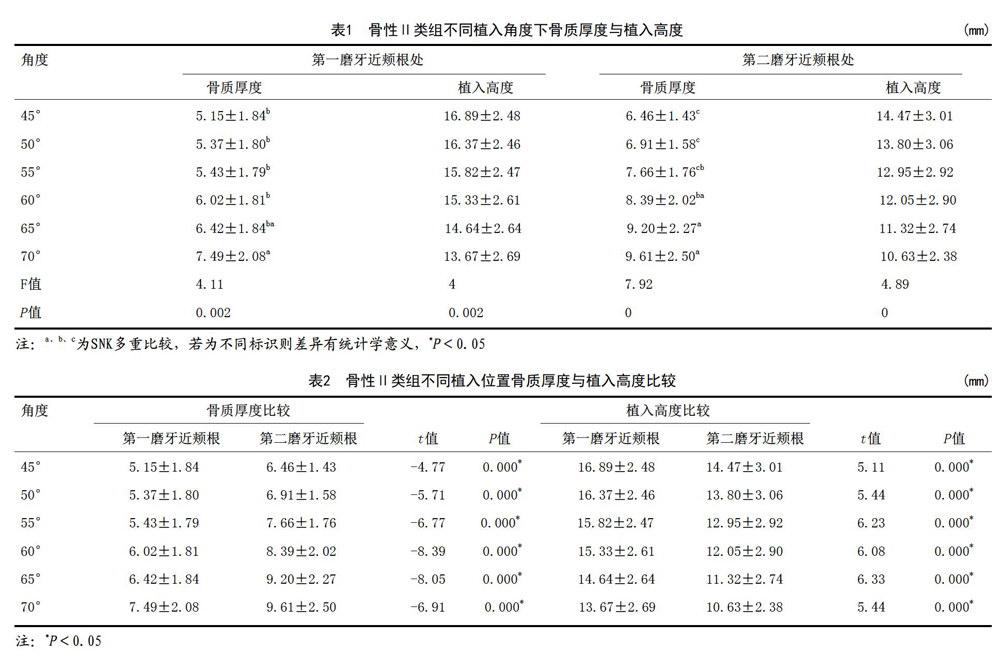

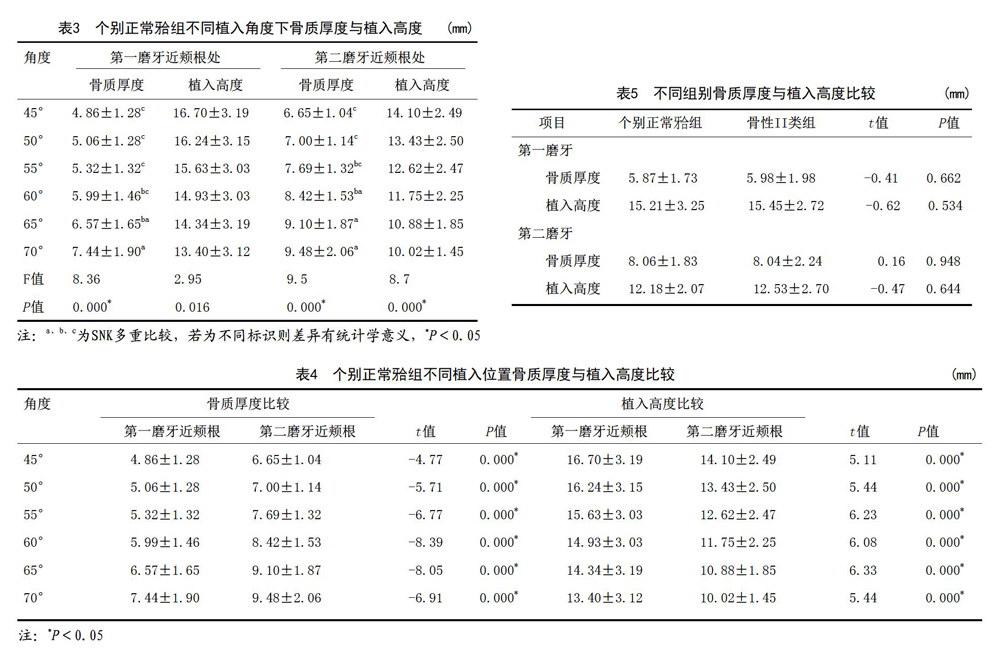

2.2组内比较:骨性II类组:见表1,颧牙槽嵴区骨质厚度均随着植入角度的增大而增厚,植入高度随着植入角度的增大而减小,差异具有统计学意义(P<0.05)。通过SNK多重比较可以得出,在第一磨牙近颊根处:植入角度为70°时骨质厚度较植入角度为45°~60°有显著增厚,差异具有统计学意义(P<0.05);第二磨牙近颊根处:植入角度为60°时骨质厚度较植入角度为45°~50°时有显著增厚;植入角度为65°~70°时骨质厚度较植入角度为45°~55°时有显著增厚,差异具有统计学意义(P<0.05)。颧牙槽嵴区骨质厚度在第二磨牙近中颊根上方处较第一磨牙近中颊根上方处厚,植入高度在第二磨牙处较第一磨牙处低,差异具有统计学意义(P<0.05)(见表2)。个别正常黯组:见表3,颧牙槽嵴区骨质厚度均随着植入角度的增大而增厚,植入高度随着植入角度的增大而减小。差异具有统计学意义(P<0.05)。通过SNK多重比较可以得出,在第一磨牙近颊根处:植入角度为65°时骨质厚度较植入角度为45°~55°有显著增厚;植入角度为70°时骨质厚度较植入角度为45°~60°时有显著增厚,差异具有统计学意义(P<0.05);第二磨牙近颊根处:植入角度为60°时骨质厚度较植入角度为45°~50°时有显著增厚;植入角度为65°~70°时骨质厚度较植入角度为45°~55°时有显著增厚;差异具有统计学意义(P<0.05)(见表4)。

2.3组间比较:见表5,骨性II类组与个别正常颌组颧牙槽嵴区骨质厚度及植入高度差异无统计学意义(P>0.05)。

3.讨论

植入区的骨质厚度对微种植钉植入后的稳定性具有重要意义。充足的骨量可使微种植钉获得良好的骨接触,有利于植入后稳定性及支抗作用的发挥,颧牙槽嵴区因紧邻上颌窦底,植入不当易造成上颌窦底穿通,因而研究其骨质情况对于提高微种植钉植入的成功率和防止对患者造成意外伤害具有重要意义。x线片拍摄出的影像存在一定的放大和变形,而CBCT具有显示牙及组织结构清晰,空间分辨率高,数据采集时间短、且为1:1还原等优点。因而用于植入区骨质厚度,骨皮质厚度测量、与上颌窦、下颌神经管、鼻窦等重要结构的位置测量,能较好地指导临床进行微种植钉的植入。本研究选用CBCT进行图像采集,能真实还原患者牙齿与颌骨的结构,是测量结果准确可靠的有力保障。

在既往的研究中对于成年患者并未进行错颌分类,而是混杂在一起进行研究,本研究对骨性II类患者进行单独研究,并设置个别正常颌对照组,进行对比研究,以排除不同错颌类型对测量结果的影响。Chen等对于骨性II类不同垂直骨面型成年女性患者颧牙槽嵴区密质骨厚度进行测量结果示:不同垂直骨面型骨性II类患者颧牙槽嵴区密质骨厚度无明显差异。本实验设计在考虑垂直骨面型对于骨质厚度无影响的前提下,并未将骨性II类患者进行垂直骨面型的分类。以往的研究对于颧牙槽嵴区第一磨牙处的研究较多,Baumgaertel等分别测量了上领第一磨牙近颊根、两颊根分叉处以及远颊根根尖上方不同断面上的颧牙槽嵴的骨厚度,吴军等测量了上颌第一磨牙根方颧牙槽嵴宽度及近远中颊根长度。而对于第二磨牙处的研究较少,而本研究测量了第一磨牙近中颊根与第二磨牙近中颊根上方颧牙槽嵴区骨厚度,并进行对比。

骨性II类组与个别正常颌组对比研究结果示两者在骨质厚度与植入高度上仅有细微差异,而此差异无统计学意义。因而认为骨性II类患者的骨质厚度及植入高度与个别正常颌患者无异,在微种植钉植入时可以选择同样的植入位置。而组内研究结果示:第一磨牙近中颊根上方的骨质厚度均值为5~8mm,而第二磨牙近中颊根上方骨质厚度均值为7~10mm,且第二磨牙近中颊根上方的骨质厚度在不同植入角度下均比第一磨牙近中颊根上方厚,其差异具有统计学意义。因而就骨质厚度而言,第二磨牙近中颊根上方更适宜微种植钉的植入。这与与林锦荣的观点一致,他认为在临床上,大多数病例上颌第一磨牙近中颊根上方的颧牙槽嵴区骨组织很薄,而且他从锥形束cT的图像中观察到上颌第二磨牙近中颊根区域的颊侧骨质比上颌第一磨牙近中颊根区域的颊侧骨质要厚很多。但林锦荣并未选取一定数量的样本进行对比研究,只是以个别干颅骨标本和临床上cT图像以及个人临床经验作为判断。本研究中颧牙槽嵴区第一磨牙近中颊根上方和第二磨牙近中颊根上方的骨质厚度均随着植入角度的增大而增厚,因而可以认为适度增大植入角度,可获得更大植入深度。而在两处植入位置当植入角度为60°~70°范围内的骨质厚度会较45°~55°时有较为明显的增厚,这种骨质厚度的差异具有统计学意义,且有学者研究认为6mm的植入深度可维持微种植钉在颧牙槽嵴区加力过程中的稳定,本研究中,当植入角度为60°~70°时两处植入位置的骨质厚度都可满足要求,虽然在第二磨牙近中颊根上方植入角度为45°~55°时也可满足要求,但在第一磨牙近中颊根处则不能满足,可见60°~70°是对于颧牙槽嵴区各植入位置都适宜的植入角度,这也与众多文献报道中临床上多选用的植入角度类似。测量结果显示当植入角度越大,植入高度低,与上颌窦底的距离越远,穿通上颌窦底的风险相对较低,但采用较大角度植入时需注意种植钉与牙根间的安全距离,学者认为微种植钉与牙根间至少保持0.5mm安全距离,以防止微种植钉受力过程中发生位移,触及牙根。

根据选取植入角度为60°~70°的植入范围时较为适宜,第一磨牙近中颊根上方适宜的植入高度参考平面上方约13~16mm,第二磨牙近中颊根上方适宜的植入高度为参考上方约10~12mm。第二磨牙近中颊根上方植入高度均比第一磨牙近中颊根上方区域低,此结果与参考平面选择有关。本实验在测量第一磨牙近中颊根上方骨质厚度及植入高度时是以双侧第一磨牙近中颊尖顶连线确定参考平面,即上颌的颌平面为参考平面。而在测量第二磨牙近中颊根上方骨质厚度及植入高度时,因冠状平面上无法同时显示第一磨牙和第二磨牙,因而无法将黯平面作为参考平面,故选取第二磨牙近中颊尖顶连线为参考平面线。因上颌的纵牙合曲线是一条凸向下的曲线,从第一磨牙近颊尖至最后磨牙的远颊尖段逐渐向上弯曲,第一磨牙近颊尖较第二磨牙近颊尖低,所以第一磨牙近中颊尖顶连线确定的参考平面较第二磨牙近中颊尖顶连线确定的参考平面低,因而植入高度上第一磨牙近中颊根上方的植入高度均比第二磨牙近中颊根上方高。

在本研究测量的结果中,每组实验对象中额牙槽嵴区的骨质厚度在相同植入角度下最大值与最小值间差距较大,除个体骨质厚度差异的影响外,还有一原因为患者的上颌窦底高度存在差异。研究表明上颌窦底高度存在增龄性变化,在生长发育阶段,上颌窦窦底位置随年龄增长不断下降,在成人阶段,此位置未见明显变化,而成年阶段差异仅在27~31岁组内具有显著性,女性患者上颌窦底高度要高于男性,本研究选取的患者中27岁以上者每组各有2例,男女各1例,因而样本的选择不会对本研究结果造成显著影响。测量中发现某些患者第一磨牙近中颊根处的骨质很薄,仅一薄层骨皮质,40例样本中占有2例(5%),而植入区骨质厚度需容纳微种植钉的长度、直径,同时考虑加力过程中微种植钉可能产生的位移,过薄的骨量不具备支持微种植钉稳固的条件,极易造成植入失败,因而当患者的第一磨牙近中颊根处骨质条件较差时,断然不能选择在此区植入微种植钉。

4.结论

骨性II类与个别正常颌成年患者上颌第二磨牙近中颊根上方骨质厚度均厚于第一磨牙近中颊根上方,因而就骨质厚度而言,第二磨牙近中颊根上方更适宜微种植钉的植入。骨性II类和个别正常颌成年患者具有相似的颧牙槽嵴区骨质厚度及微种植钉植入高度。适当增大植入角度,可获得更大植入深度,60°~70°是一个较为适宜的植入角度。颧牙槽嵴区是一个变异较大的骨性解剖结构,患者之间具有较大个体差异,某些骨质条件较差的患者不适宜在此区种植,因此术前需对患者的CBCT图像进行全面的评估,以确保微种植钉的安全植入。