长株潭地区农业可持续发展空间特征研究

2016-08-25周卫军罗思颖曹宁秋

曹 胜,周卫军,罗思颖,曹宁秋,谭 洁

长株潭地区农业可持续发展空间特征研究

曹 胜,周卫军,罗思颖,曹宁秋,谭 洁

(湖南农业大学资源环境学院,湖南 长沙 410125)

资源节约型与环境友好型的长株潭地区农业发展模式为该区农业可持续发展提供了基础保障,为弄清长株潭农业可持续发展特征,选取农业生态、农业经济和农业社会的 25个指标,采用主成分分析法、聚类法、GIS等方法,综合分析了长株潭地区农业可持续发展特征及其空间格局。研究结果表明,长株潭地区大部分县区农业发展处于可持续起步阶段,可持续发展水平有待整体提高;从空间格局看可划分为中部优化发展区、北部适度发展区和南部保护发展区3类农业可持续发展区,并针对不同发展区的现状和特征提出了相应的发展建议。

农业可持续发展;空间格局;长株潭地区;发展区

DOI:10.16498/j.cnki.hnnykx.2016.07.017

现代农业可持续发展的核心是农业发展应建立在生态环境可持续、经济可持续和社会可持续的基础上,衡量农业可持续发展水平的指标体系应充分体现坚持发展为主题、结构调整为主线的思想[1-3]。随着长株潭地区获批为全国资源节约型和环境友好型社会改革实验区,长株潭地区农业发展研究再次成为热点[4-5]。然而目前对长株潭地区的农业发展可持续性的研究较少,分析农业发展空间格局的更少。相关研究表明长株潭地区农业的发展缺乏整体布局与合理规划,严重制约了该地区农业的健康和持续发展[6-7]。因此,笔者根据长株潭地区实际情况,综合考虑各因素之间的相互作用和相互影响,全面评价了该地区农业可持续发展调整及空间差异。采用层次分析法、数理统计、GIS等研究方法,利用2012年的数据,对长株潭地区农业可持续的状况进行了定量评价,弄清了长株潭不同农业发展区的优势与问题,以期为长株潭地区资源友好型和环境节约型农业可持续发展模式建设和农业产业结构调整提供依据。

1 研究区概况

长株潭地区是指以长沙、株洲、湘潭为中心的湖南省东中部地区,是沿湘江下游呈“品”字型分布的城市群体[8],地形东北高西南低,地貌类型多样,以丘、岗、平为主,兼有山地、水面。该区物产富饶,优良的自然条件使其农业发展具有得天独厚的优势,粮、棉、油、糖等粮食和经济作物种植广泛,种植、林、牧、渔业全面发展。同时,长株潭地区也是湖南省经济、政治、科技、文化、商业、金融的核心地区和重点开发区,构成了湖南经济社会发展的“金三角”地带[9]。

2 研究方法与数据来源

2.1 评价指标体系的建立

农业可持续性强调的是农业生产活动所依赖的生态环境的可持续性,经济发展可持续性,以及社会发展可持续性等方面。农业可持续发展能力的高低,一方面反映当前的可持续发展现状,另一方面也反映将来可持续发展的潜力。根据长株潭地区农业可持续发展指标体系建立的基本思路和基本原则,并结合该区域农业农村发展的现状,构建以长株潭地区农业可持续发展为目标层,以农业生态、农业经济、农业社会可持续三个方面为准则层,构建农村人均耕地面积、土壤有机质含量、土壤重金属污染比例和复种指数等25个评价指标(表1)。

表1 长株潭地区农业可持续发展水平的评价指标体系

2.2 计算各子系统综合发展指数

2.2.1 主成分因子数量与权重确定 以长株潭地区2012年相关数据为基础,选取了25个用来分析长株潭地区农业可持续发展的变量指标,对原始数据进行无量纲标准化处理后,根据确定主成分的累计贡献率达到85%以上且特征根大于1,才能保证综合变量能包括原始变量的绝大多数信息的原则,计算结果提取了4个主成分,累积贡献率达94.85%(表2)。这表明前4个主成分能够代表最初的25个指标反映长株潭地区的农业可持续发展的综合状况,故提取前4个指标即可。将主成分因子分别记作F1、F2、F3和F4。

表2 主成分因子提取及方差分解

由表2可知,4个主成分因子的特征值分别为18.175、2.774、1.626、1.136,根据主成分的权重为某主成分的方差贡献率与各主成分的累积贡献率的比值可知,权重分别为:0.766 5、0.117 0、0.068 6、0.047 9。

2.2.2 主成分因子变量确定 通过因子旋转得到旋转成分矩阵,使每个变量仅在一个公共因子上有较大的影响程度。根据Kaiser标准化的正交旋转法,经过8次迭代后收敛得到旋转成分矩阵(表3),第一主成分拥有全部信息量的72.701%,主要包括农业生态子系统中的10个指标:土壤有机质含量、土壤重金属污染比例、复种指数、耕地亩均农业用水资源量、水资源开发利用率、农田旱涝保收率、农膜回收率、秸秆综合利用率、规模化养殖废弃物综合利用率和自然灾害成灾率;农业经济子系统中的3个指标:农业劳动生产率、农业土地生产率和农民组织化水平;以及农业社会子系统中的4个指标:农业科技化水平、农业劳动力受教育水平、农业技术人才比重和农业剩余劳动力转移指数。第二主成分拥有全部信息量的11.096%,主要包括农业人口人均耕地面积、林草覆盖率、亩农业化学品负荷和农业成本利润率等4个因素;第三主成分拥有全部信息量的6.505%,主要包括国家农业政策支持力度、人均食物占有量和农产品商品率等3个因素;第四主成分拥有全部信息量的4.545%,与水土流失面积比重相关性密切。根据各主成分贡献率得知,第一主成分对长株潭地区农业可持续发展的作用影响程度最大,第二、三、四主成分的影响程度次之。

表3 旋转后主成分因子载荷矩阵

2.2.3 因子得分计算 为了进一步分析长株潭地区农业可持续发展水平的差异,在主成分分析的基础上,根据表4的主成分因子得分系数矩阵,计算得出4个主成分因子得分表达式(1),4个主成分计算公式分别为(Xn代表第n个指标的数据标准化值):

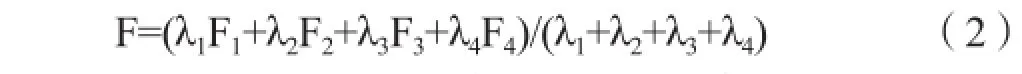

2.2.4 农业可持续发展的综合得分用主成分分析方法,把农业可持续发展的三个子系统分别进行因子分析,并通过方差最大正交旋转法进行了因子旋转,计算因子载荷值。最终,得到农业可持续发展水平综合模型(2)和各个子系统得分综合表(见表5):

表4 因子得分系数矩阵

式中,F为农业可持续发展的综合得分;F1,F2,F3和F4为4个因子得分;λ1,λ2,λ3和λ4为相应主成分因子权重值。

表5 长株潭地区农业可持续发展水平综合得分与子系统得分

2.3 数据来源

长株潭地区农业可持续发展评价的数据来源于《湖南省农村统计年鉴2012》、《湖南省统计年鉴2012》及相关部门发布的统计公报。所有数据采用Excel 2010汇总整理;用SPSS 19统计分析软件对指标标准化后数据进行主成分分析和系统聚类分析;用GIS分析农业可持续发展空间格局与特征。

3 结果与分析

3.1 农业可持续发展现状分析

由表5可知,长株潭地区农业可持续发展综合得分排在前五位的区域为:长沙市区、株洲市区、湘潭市区、望城区和湘乡市,表明这些地区农业可持续发展能力较高,而醴陵市、炎陵县、茶陵县、株洲县和攸县排名后五位,这说明未来这些地区需要加强农业可持续发展水平。2012年长株潭农业发展综合得分,最高分是长沙市区2.715 7,最低分是攸县-0.637 3,两地区相差3.353,说明农业可持续发展差异较明显。根据相关专家对可持续划分标准,由长沙市区、株洲市区和湘潭市区综合得分值均大于零,则说明这三个地区处于农业可持续健康发展状态,而其他12个县市地区综合得分值均偏小于零,则说明这些地区处于农业可持续发展的初级起步阶段,需协调这些地区的农业生态、经济与社会的发展比例。

从表中还可看出长株潭地区农业生态、经济和社会子系统可持续发展存在水平差异。近年来,长株潭农业可持续发展水平和能力有所提高,但在农业系统内部存在着农业生态、农业经济与农业社会的发展不协调,农业系统内部各个子系统之间可持续发展能力存在差异。从地区差异来看:农业生态子系统可持续发展水平得分高低排序为: 长沙市区>株洲市区>湘潭市区>望城区>宁乡县>韶山市>湘乡市>长沙县>浏阳市>湘潭县>株洲县>醴陵市>攸县>茶陵县>炎陵县;农业经济子系统可持续发展水平得分高低排序为:株洲市区>长沙市区>湘潭市区>攸县>韶山市>宁乡县>株洲县>湘潭县>湘乡市>长沙县>望城区>茶陵县>醴陵市>浏阳市>炎陵县;农业社会子系统可持续发展水平得分高低排序为: 长沙市区>株洲市区>湘潭市区>湘潭县>湘乡市>望城区>茶陵县>炎陵县>韶山市>株洲县>宁乡县>长沙县>攸县>浏阳市>醴陵市。

3.2 指标的空间聚类

为了进一步清晰长株潭地区农业可持续发展状况在区域空间上的分布特征,利用表5中15个市县农业可持续发展的三个子系统及综合得分作为新变量进行了系统聚类分析,验证前面所得分析准确性,分析结果如图1所示。根据聚类结果及指标值,按照地域分异、适度打破行政区划、区内主体功能一致性、便于政府部门实施管理等原则[10],把聚类结果分为四类:第一类为长沙市区、湘潭市区和株洲市区;第二类为湘潭县和湘乡市;第三类为株洲县、攸县、炎陵县和茶陵县;第四类为长沙县、浏阳县、韶山市、醴陵市、宁乡县和望城区。

3.3 空间分区设计

根据最新颁布的《全国农业可持续发展规划(2015~2030年)》文件要求,结合长株潭地区农业可持续发展现状的主成分分析和聚类分析的结果,可将长株潭地区3市区、4县级市、8县农业区定位成三大区域:优化发展区、适度发展区和保护发展区(图2)。

优化发展区包括长沙市区、株洲市区和湘潭市区。长株潭三市区作为全国资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革试验区,在农业生产、农村建设和生态环境治理方面得到了国家政策的大力支持,其农业生态、经济和社会子系统,以及综合得分均排名前三位置。因此,该区域今后要围绕粮食、农产品的可持续发展,实现产业优化升级、完善布局,借助其良好的区位优势,增强区域间的沟通与协作,实现其协同发展。同时加强农田基本设施建设,积极发展循环农业,做好农业环境的治理工作。

图1 长株潭地区农业可持续发展聚类

图2 长株潭地区农业可持续发展分区

适度发展区包括长沙县、浏阳县、韶山市、醴陵市、宁乡县、望城区、湘潭县和湘乡市。这8个地区农业可持续综合得分处于中等位置,各个子系统可持续发展水平也大致处于中等位置,其中生态子系统可持续发展水平得分相对较高。该区域与长株潭三市区相比,农业生产整体实力较低,农业科技化水平和农业技术人次比重较低,农民人均纯收入也较低。同时这些地区地形多为山丘地貌为主,林草覆盖率较高,水面较少,大规模作业具有难度,农业科技化和机械化水平不高,对农业土地生产效益有一定制约。因此,该区域应坚持保护和发展并重,注重开发高端产品,提高产品的科技含量和附加值,使农业摆脱仅仅提供原料和初级加工品的地位,形成“从田园到餐桌”的完整产业,最终实现经济与生态协调发展,人与自然和谐相处。

保护发展区包括炎陵县、茶陵县、株洲县和攸县。这4个地区农业可持续发展综合得分排名最后四名,并且农业生态子系统发展水平靠后。该区域山地面积大,地形复杂,地域差异和垂直差异明显,水资源开发利用率低,光热资源总量偏少,气候类型多种多样,境内气候复杂多变,自然灾害成灾率远超其他地区,农业生态环境比较脆弱。受自然条件制约,农业基础设施建设仍落后于其它绝大多数地方,农业机械化程度落后,复种指数低,农业劳动生产率低。同时该区域有国家限制开发区,如茶陵云阳山国家森林公园,炎陵桃源洞国家级自然保护区和国家森林公园,株洲县和攸县的森林覆盖率为长株潭之最。因此,该区域应突出保护优先、限制开发,适当发展资源环境可承载的特色产业,促进生态系统良性循环,全面构筑起可持续发展的生态安全体系,为经济社会发展提供良好的生态保障。

4 结论与讨论

(1)从评价结果上看,长株潭地区农业可持续发展中生态、经济和社会的综合得分表明,长沙市区、株洲市区和湘潭市区处于农业可持续发展健康状态,其他13县市处于农业可持续发展起步阶段。3个子系统得分表明,长株潭地区农业生态、经济和社会子系统可持续发展存在水平差异,在未来中长期的经济社会建设和发展中要应充分考虑目前情况,采取有针对性的布局调整措施。

(2)从空间格局上看,长株潭地区农业可持续发展定位成中部优化发展区、北部适度发展区和南部保护发展区3大区域,结合其相应所在的行政区域的生态、经济和社会条件,因地制宜、梯次推进、分类施策。

(3)研究完成了长株潭地区农业发展可持续性分析和空间的分区,为今后指导其他地区农业可持续发展提供理论基础,对不同区域差异条件下的农业分级施策具有实践意义。但还存在一些不足之处,由于农业发展可持续性评价是一个要素众多、结构复杂的系统工程,有关长株潭农业可持续发展的相关定义和研究方法有待进一步研究和完善。

[1] 曹 胜,周卫军,罗思颖,等. 东安县水稻测土配方施肥专家信息系统研制与推广示范[J]. 农业网络信息,2015,(9):66-71.

[2] 赵兴国,潘玉君,王 爽,等. 云南省耕地资源利用的可持续性及其动态预测[J]. 资源科学,2011,(3):542-548.

[3] 戴向洋. 湖南省农业可持续发展水平评价及其区域差异研究[D].长沙:湖南师范大学,2011.

[4] 蒋和平,辛 岭. 我国现代农业发展水平评价[J]. 农业工程技术,2012,(6):25-27.

[5] 辛 岭,胡志全. 中国农业可持续发展水平评价[J]. 中国农业科技导报,2015,17(4):135-142.

[6] 王 辉. “两型社会”建设背景下长株潭城市群都市农业发展研究[D]. 长沙:湖南农业大学,2012.

[7] 李德健. 主体功能区划背景下的长株潭都市农业发展及空间研究[D]. 昆明:云南师范大学,2008.

[8] 欧阳涛,肖海燕,袁辉斌. 湖南省农业可持续发展实证分析[J]. 中国农业资源与区划,2011,32(1):35-43.

[9] 刘 礼. 长株潭一体化中的产业集群化发展研究[D]. 武汉:华中科技大学,2007.

[10] 刘 庆,陈利根. 长株潭地区土地可持续利用综合评价及空间分区[J]. 农业工程学报,2013,9(6):245-253.

(责任编辑:肖彦资)

Spatial Characteristics Research Agricultural Sustainable Development in Chang-Zhu-Tan Region

CAO Sheng,ZHOU Wei-Jun,LUO Si-Ying,Cao Ning-Qiu,Tan Jie

(College of Resources and Environment, Hunan Agricultural University, Changsha 410125, PRC)

The model of resource-saving and environment-friendly agricultural development was the basic guarantee for the sustainable development of agriculture in the Chang-Zhu-Tan region. In order to figure out the agricultural sustainable development characteristics in this area, 25 indicators of the agricultural ecology, the agricultural economy and the agricultural society were selected. The principal component analysis method, clustering method and GIS method were used to analyze comprehensively the characteristics and spatial pattern in this region. The results showed that most counties of Chang-Zhu-Tan sustainable agricultural development are the early stage. The level of sustainable development should be improved on the whole. From the spatial pattern, the agricultural development zones would be divided into 3 types, the central optimal development zone, the northern moderate development zone and the southern protection and development zone. According to the present situation and characteristics of different development zones, the corresponding development and construction countermeasures and suggestions are put forward.

agricultural sustainable development; spatial pattern; Chang-Zhu-Tan region; development area

F303

A

1006-060X(2016)07-0060-05

2016-05-16

全国农业区划办公室项目(2015)

曹 胜(1991-),男,湖南长沙市人,硕士研究生,主要从事土地、土壤环境信息技术研究。

周卫军