肖特尔公司推出高扭矩齿轮EcoPeller推进器

2016-08-25

相关链接

肖特尔公司推出高扭矩齿轮EcoPeller推进器

德国肖特尔推进器公司推出新款EcoPeller推进器。

据悉,该推进器具有更高的效率和可靠性,采用了肖特尔公司自主研发的具有专利的新型高扭矩(HTG)齿轮箱系统。HTG齿轮箱系统是一种高效、稳定、可靠的齿轮箱产品,采用水动力性能流线型外壳和齿轮几何形状设计,具有维护成本低、升级空间大等优点,可在保持同等安全性的情况下,有效地提高锥齿轮的驱动扭矩(最高可达15%),可在相同的驱动扭矩下,增加水动力推进效率。

(国 船)

我国首艘极地科考破冰船将装配ABB电推系统

我国正在建造的首艘极地多功能科学考察破冰船将采用瑞士ABB集团研制生产的2台Azipod破冰型吊舱推进系统,以进一步提高船舶的操控性能和破冰能力,满足无限航区与南北两极海域航行要求。

该多功能科考破冰船设计排水量为13000t级,具有双向破冰能力,可在两极水域混有陈冰的次年海冰中航行作业,艏向和艉向航行破水平冰厚度不低于1.5m,连续破冰速度可达2kn~3kn。其安装有先进的考察装备和全球定位系统,具备20000n mile续航力,满载乘员90人情况下,可以中途不需补给连续航行60天。Azipod电推系统是一种无齿轮回转型电力推进系统,组合功率达15MW,可全面提升科考船的灵活性、节能性和运营效率。通过配备Azipod电推系统,该破冰船能够实现原地360°回转,大幅提高了船舶的可操作性和能源效率,最多可节约20%的燃油。另外,ABB集团还为科考船的2台主发动机提供了高效环保的A 100-M型涡轮增压器,帮助发动机实现优异的负荷响应速度。

(国 船)

ACR电子公司推出Pathfinder PRO搜救雷达应答器

美国ACR电子公司新推出了Pathfinder PRO搜救雷达应答器。

Pathfinder PRO搜救雷达应答器能够传输以一条点线在船舶雷达上显示的一系列脉冲,为幸存船舶提供导向,提高搜救成功率。当电源开启时,该搜救雷达应答器通常处于备用模式,直至其通过来自附近的任何船舶的X波段雷达扫描自动激活。其配备的锂电池在备用模式下运行时间超过96h,在使用模式下运行时间约可达12h。该搜救雷达应答器防水深度可达110m,作业温度范围为-20℃~55℃。

据悉,该搜救应答器现已通过全面认证,能够满足国际海事组织(IMO)海上生命安全公约(SOLAS)的各项要求,广泛适用于强制携带搜救雷达应答器的所有商船,包括必须满足全球海上预警和安全系统要求的各类船舶等。

(国 船)

双瑞压载水处理系统完成USCG型式认可实船试验

4月12日,青岛双瑞海洋环境工程有限公司拥有完全自主知识产权的BalClor®压载水处理系统顺利完成美国海岸警卫队(USCG)型式认可实船试验,成为全球首批获得USCG型式认可的压载水管理系统供应商之一。

此次实船试验由挪威船级社与德国劳氏船级社所属丹麦DHI实验室进行,自2015年9月开始,已分别在3个海域进行了5轮试验。截至目前,该系统已按计划成功完成了USCG型式认证陆基试验,包括在海水、半咸水及淡水试验条件下完成了全部15个测试循环。测试结果证明,BalClor®压载水处理系统的生物有效性测试方法完全符合测试要求,可满足未来全球对船舶压载水处理设备的技术和安全需求。

据了解,USCG试验标准是全球船东衡量压载水设备产品品质的最高标准。所有进入北美地区海域的远洋船舶必须安装获得USCG认证的设备。

(国 船)

新型液态金属微粒使室温下无热焊接成为可能

美国爱荷华州立大学的研究人员创造出了一种新型液态金属微粒材料。其能够在室温下保持液态,并可在室温下进行无损表面焊接,无需高端仪器、复杂的材料制备或高温金属接合工艺,可应用于无热焊接、电子电路损伤修复等方面。

据了解,这项被称作“过冷”(undercooling)的技术,通常被用于分析金属的内部结构,也是金属加工的一种替代方法。

研究人员采用一种高速旋转的刀具,将液态金属切割成微小的液滴,并通过均匀涂抹的薄涂层来保持微小金属液滴,形成含有直径仅为10µm左右的“过冷”液态金属颗粒,然后将其悬浮于乙酸/二甘醇混合液中。当暴露于空气中时,该材料的表面会发生氧化并产生金属泡沫,可修复微观缺陷,然后利用微焊接将“宏观”的金属部分连接起来。氧化过程结束后,研究人员可将其打磨平滑。

(W.WF)

我国国产核电设备焊接材料通过鉴定

机械科学研究总院哈尔滨焊接研究所与上海核工程研究设计院联合承担的国家科技重大专项课题“核电设备用不锈钢、镍基合金焊接材料”顺利通过成果鉴定。

该课题研究掌握了核级焊接材料制备的关键技术,自主研制了12个牌号的不锈钢、镍基合金焊接材料产品,申请国家发明专利6项,形成国家/行业标准7项。

该课题成果的技术性能达到国际先进水平,填补了国内在相关领域的空白,其中,309L熔敷金属焊后热处理态室温断后伸长率及不锈钢带极堆焊熔敷金属室温抗拉强度等指标优于国外同类产品,可用于第三代核电工程建设,具有广阔的应用前景。

(北极星)

NASA测试3D打印火箭发动机涡轮泵

美国国家航空航天局(NASA)成功测试了一款采用3D打印制造的以液态甲烷为燃料的火箭发动机涡轮泵。3D打印使得NASA在制造涡轮泵时可减少使用约45%的组件,还可快速设计、制造和测试两种不同设计的火箭发动机涡轮泵,从而降低风险和成本。

据悉,在满功率测试中,这款3D打印的涡轮泵功率可达441kW,燃料泵每分钟可循环运转36000次并输送出2.27m3的液态甲烷,足以驱动可产生100kN推力的火箭发动机。研究人员以较低的成本制造出了两个涡轮泵,其中,一个以液态甲烷为燃料,一个以液态氢为燃料,分别进行测试。测试结果可帮助研究人员进一步改进发动机的设计。

目前,NASA正在测试3D打印的越来越复杂的推进器、火箭喷管及其它零件。未来,3D打印还可实现复杂零部件的太空制造,为火星探测及其它深空探测任务提供支撑。

(W.KX)

上海交大制备出新型多级结构碳材料

上海交通大学的研究人员在合成新型多级结构碳材料方面取得突破性进展。

由碳纳米管和石墨烯等低维碳材料构筑的多级结构碳材料,不仅可继承其构筑单元的优异物理化学性质,还能避免团聚或堆叠,有效增加材料的表面积,大幅提升材料性能,在能源领域具有重要的潜在应用价值。研究人员设计了独特的溶液自组装方法,以聚酰亚胺(PI)为原料,通过调节溶剂和浓度等条件,制备了由二维片状PI组成的具有花状形貌的多级结构聚合物,并通过碳化/氨气活化等处理步骤,获得了保留了原有花状多级结构的氮掺杂碳材料(NPC-F)。得益于其高表面积、高氮掺杂量,以及自支撑的三维多级结构,NPC-F具有优异的氧还原电催化性能,用作超级电容器的电极材料,具有高容量、循环性能稳定等优点。

(KX.0503)

奥地利科学家开发出迄今最长线性碳链

奥地利维也纳大学的科学家在实验室中大量合成出了迄今最长的稳定线性碳链。其由6000多个碳原子组成,或有助于最终批量制造出目前已知的最硬物质——碳炔。

1885年,德国有机化学家阿道夫·冯-贝耶尔首次提出了碳炔的概念。而美国科学家通过理论计算指出,碳炔拥有巨大的抗张强度和硬度,其硬度可达钻石的40倍、石墨烯的2倍,可用于制备超坚固的设备。另外,其还拥有仅被拉伸3%就能从导体转变成绝缘体的独特属性,因而在电子设备领域备受关注。但是,由于碳炔极不稳定,此前只能制造出最多拥有100个碳原子的不稳定碳链。

维也纳大学的科学家将两层石墨烯卷成团,制造出了双壁碳纳米管,并在石墨烯薄片的缝隙内合成出了稳定的拥有6000多个碳原子的碳长链,缝隙能够保护这种材料并使其保持稳定。测试结果表明,这种碳链在实验环境下非常稳定,其电学性能取决于碳链的长度。这种新材料被认为是目前最接近碳炔的“产品”,使人类向认识碳炔迈出了关键一步,未来或有助于科学家制备出新型纳米电子器件和光机电设备。

(KJ.0419)

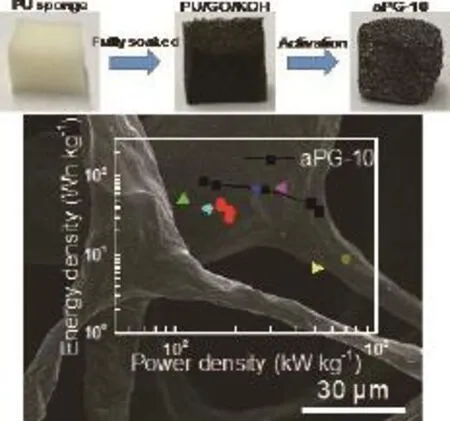

中科大设计出可用于高性能超级电容器电极的新材料

中国科学技术大学的研究人员开发设计了一种三维分级多孔碳材料,可用作超级电容器电极,具有优异的电化学储能性能。

研究人员前期利用氢氧化钾活化微波剥离的氧化石墨烯,制备出了优异的超级电容器碳电极材料,但其密度相对较低。基于前期工作,研究人员利用聚氨酯海绵作为模板,吸附氧化石墨烯和氢氧化钾作为活化前驱体进行了实验。石墨烯片层无法进入海绵微孔而覆盖于海绵骨架表面,氢氧化钾则在微孔内部富集;在对前驱体进行高温处理时实现了“自内而外”的活化过程,得到了一种骨架表面完整而内部多孔的三维多孔碳材料。用该材料制作超级电容器电极时,质量能量密度和体积能量密度分别可达89Whkg-1和64WhL-1;其三维结构具有优异的离子输运能力,骨架表面的石墨烯片层具有良好的电子电导,充沛的微孔可实现离子的高性能存储,因此,该材料具有优异的双电层吸附性能(有机电解液中比电容最高达207F/g,水基电解液中最高达401F/g)。此外,其还具有实用化的电极密度(0.72g/cm3),为超级电容器材料的设计和应用研究提供了新的研究思路。

(中科大)

南京大学的研究人员在高效太阳能海水淡化材料研究方面取得重要进展。研究人员在国际上首次利用金属纳米等离激元增强效应实现了高效太阳能海水淡化,能量传递效率达到约90%,淡化后盐度降低约4个数量级。该材料的成功开发对于实现低成本、高效率太阳能海水淡化技术的大规模应用具有重要意义。

南京大学研发新材料实现高效太阳能海水淡化

传统的海水淡化装置存在体积庞大、能耗高、碳排放量大、淡化效率低等问题;而利用太阳能蒸馏的海水淡化技术,光热转换效率较低,无法大规模应用。研究人员发现,三维铝纳米颗粒等离激元黑体材料具有超宽太阳光谱高光吸收效率,在400nm~2500nm太阳光谱范围内平均吸收效率高于96%,可确保海水淡化过程中太阳能的高效利用。在实际运行中,这种紧密排列的金属纳米颗粒薄膜漂浮在海水表面,纳米颗粒的局域等离激元增强效应可使膜液交界面的表层海水快速升温,产生淡水蒸汽,而膜上的多孔结构可为蒸汽逃逸提供有效的通道。测试表明,利用该材料淡化后的水质优于世界卫生组织可饮用水的标准。此外,该材料的制备以成本低廉的金属铝为原材料,采用简单、可规模化生产的自组装制备方法,便于推广应用。

(KX.0503)

日本开发出无需特殊工序的纳米碳材料合成方法

日本产业技术综合研究所开发出了碳纳米棒及石墨烯纳米带等纳米碳材料的新型合成方法。该新方法仅采用化学反应和热处理工艺,无需其它复杂工序,能够简便而高效率地合成纳米碳材料。

通常,石墨烯纳米带采用电化学处理和等离子蚀刻等工艺制备,工序复杂、产量低。而新方法采用金属盐(醋酸锌)和桥联配体(2,5-二羟基对苯二甲酸)合成配位聚合物,同时加入非桥联配体(水杨酸),从而遏制配位聚合物在特定方向的生长,合成棒状配位聚合物。将这种棒状配位聚合物置于惰性气体中,在1000℃下进行加热处理,就制成了形状稳定的碳纳米棒。然后,在氢氧化钾水溶液中对碳纳米棒进行超声波处理,在惰性气体中以800℃进行热处理,叠加成碳纳米棒的石墨烯就会分散开,从而获得石墨烯纳米带。检测结果显示,碳纳米棒和由2~6层石墨烯组成的石墨烯纳米带的收率良好。

采用新方法制备的碳纳米棒和石墨烯纳米带具有良好的充放电特性,有望制作出高效率的能源储存及转化元件。

(日 经)

我国研制成功4m口径碳化硅反射镜坯

中国科学院长春光学精密机械与物理研究所的研究人员成功自主研制出了直径为4.03m的单体碳化硅反射镜坯,将其应用于望远镜或卫星成像,可大幅提高图像分辨率。

现代大型光学望远镜系统均采用反射式结构,反射镜是核心部件之一,且反射镜的口径越大,其分辨率和聚光能力就越强。此前,我国大口径反射镜材料研制能力长期落后于欧美国家。20世纪90年代末,长春光机所开始进行光学级碳化硅陶瓷材料研究。历经数百次的实验探索与工艺验证,研究人员成功研制出了4m口径碳化硅镜坯,可直接应用于可见光波段。

随着我国大口径碳化硅反射镜技术的持续提升,国产产品将在空间对地观测、深空探测和天文观测等领域发挥重要的作用。

(新 华)

中科院重庆研究院发明一种疏水陶瓷表面制备方法

中国科学院重庆绿色智能技术研究院的研究人员发明了“一种疏水陶瓷表面的制备方法”,现已获得国家发明专利授权(专利号:ZL201410038229.4)。

据了解,该方法首先将待处理的陶瓷表面清洗干净,进行烘干;然后将其置于硅烷化合物、硅氧烷化合物或其聚合物溶液中进行超声处理,最后在溶液中加入金属粉末催化剂再进行超声处理,从而得到疏水陶瓷表面。该方法所用设备和工艺简单,成本低,可重复性能好,生产周期可控制在数分钟内,生产效率高,适合规模化生产。

采用该方法制备的陶瓷表面疏水性能稳定性好,耐一般摩擦、耐酸碱、耐有机溶剂、耐200℃以下的高温,还可在异型不规则陶瓷制品上获得疏水性能均一的表面。

(科 苑)

日本九州大学与长野锻工公司通过合作研究,大幅改善了广泛用于飞机及汽车发动机部件等的镍基超耐热合金(Inconel 718)的成型性,可使成型负荷降至原来的一半以下。

日本大幅改善飞机及汽车发动机用镍基超耐热合金的成型性

镍基超耐热合金在高温下也具有高强度及优异的耐腐蚀性,但存在成型性较差等问题。研究人员利用九州大学研发的高压滑动工艺技术(HPS法),将镍基超耐热合金晶粒超微细化,利用由此获得的超塑性现象大幅提高了合金的成型性。研究表明,除了镍基超耐热合金以外,超硬铝(A2024)、超超硬铝(A7075)等高强度铝合金,以及镁合金(AZ61)、钛合金(F1295)等难加工合金也可显现超塑性,有望应用于汽车、飞机、医疗器械等制造领域,市场前景广阔。

(日 经)

澳大利亚将光伏电池能效提升至34.5%

澳大利亚新南威尔士大学(UNSW)所属澳大利亚先进光电中心的研究人员在正常光照条件下将太阳能光电转换效率提升至34.5%,打破了美国Alta设备公司此前创下的光伏电池的能效纪录——24%。

据介绍,这种新的太阳能利用装置由嵌入棱镜的4片大小为28cm2的模块组成,当阳光照射棱镜时,会被分成4段输入四联接收器,从而增加了可从阳光中获取的能量。玻璃棱镜的一侧是硅光电池,另一侧是三结太阳能电池。该太阳能电池有3层,可吸收不同波长的光,经上层材料吸收后的光纤会传递到下一层被该层材料吸收,最终,红外光波会被筛出并反射到硅光电池一侧,因此,该太阳能利用装置能够更有效地利用光能。

目前,该太阳能利用装置结构复杂、量产成本很高,尚不适合在屋顶上大规模应用,但研究人员正在努力降低其复杂程度,并计划进一步扩展装置的规模。

(W.CB)

蚌埠玻璃工业设计研究院刷新CIGS组件效率世界纪录

蚌埠玻璃工业设计研究院所属Av a n c i s公司在尺寸为30cm×30cm,孔径面积为622cm2的无镉铜铟镓硒(CIGS)组件上实现了17.9%的光电转换效率,刷新了封装CIGS薄膜组件光电转换效率世界纪录(该纪录已获得德国弗劳恩霍夫太阳能系统研究所认证)。

该技术若能成功应用到Avancis公司正在生产的面积为1m2的组件中,将使其输出功率达到170W。该技术的成功开发,显示了Avancis在全球CIGS薄膜光伏技术领域的领先地位,使得其产品的组件效率几乎能与多晶硅组件相当。此外,该CIGS薄膜组件不含镉,可集成到建筑立面和屋顶上,适合于光伏建筑一体化应用。

(人 民)

欧洲开发大尺寸钙钛矿光伏模块 转换效率约为10%

欧洲薄膜太阳能电池相关技术联盟“Solliance”开发出了尺寸约为15cm×15cm的钙钛矿太阳能电池模块,模块转换效率为10%,开口部面积达168cm2,接近13cm×13cm。

据悉,在该模块的制作过程中,研究人员首先利用刮刀涂敷工艺在玻璃基板上形成活性层等薄膜,再利用激光在25个电池单元上制作图案。各电池单元采用Solliance独有的布线技术串联。该技术解决了传统钙钛矿太阳能电池单元模块面积增大会导致光电转换效率降低的问题,通过连接多个电池单元,几乎能够制作出转换效率约为10%的任意面积的钙钛矿太阳能电池模块。未来,研究人员还将继续深入开展研究,以进一步提高组件的光电转换效率。

(日 经)

国家海洋局第一海洋研究所研发的水体放射性快速监测仪在首个航次中应用成功,将成为日本福岛核电站事故对黄海影响等水体放射性核素监测的一件“利器”。

我国水体放射性核素监测领域添“利器”

该水体放射性快速监测仪参与了2016黄海海域放射性监测春季航次任务,执行了10天走航监测任务,运行连续稳定可靠,顺利完成了对黄海海域表层海水放射性铯的监测,全航次获得了22个样芯,每个样芯都富集了800L海水中的放射性铯元素。样芯经高纯锗伽玛谱仪直接测量,即可获得海水中放射性铯比活度,再结合位置信息,就可以描述黄海调查区域放射性铯的分布状况,反映出日本福岛核电站事故对黄海海域的影响状况。

该水体放射性快速监测仪实现了流速监控调节、酸度自动控制、压力监测调控、漏水停机保护、运行数据记录、停机记录、运行状态显示和故障提示等功能,操作维护方便,1个人即可完成整个航次的监测任务,大幅提高了工作效率,降低了劳动强度。

(新华社)