民族文化生态村建设中花腰傣妇女的角色参与

——以云南省新平县南碱为例

2016-08-21章立明

章立明

(云南大学民族学与社会学学院)

从2002年7月起,新平南碱被云南民族文化生态村 (以下简称生态村)项目列为精品示范村之一,经过十余年的发展,南碱在全国范围内起到了项目的示范和推广作用。2012年,我们运用参与观察与个案访谈对南碱进行回访式研究,考察生态村建设中妇女的角色参与情况,以期探讨此类外源型项目的可持续发展问题。

一、南碱村民生产活动中的性别分工

南碱村民小组行政隶属于云南省新平县腰街镇曼蚌村委会,2009年,南碱共有56户275人,劳动力150人,属于漠沙花腰傣的傣雅支。南碱坐落在漠沙江西岸,河口糖厂的下方,紧靠新平—细丫口公路92千米处,距镇政府所在地腰街10余千米,交通便利,集市众多。

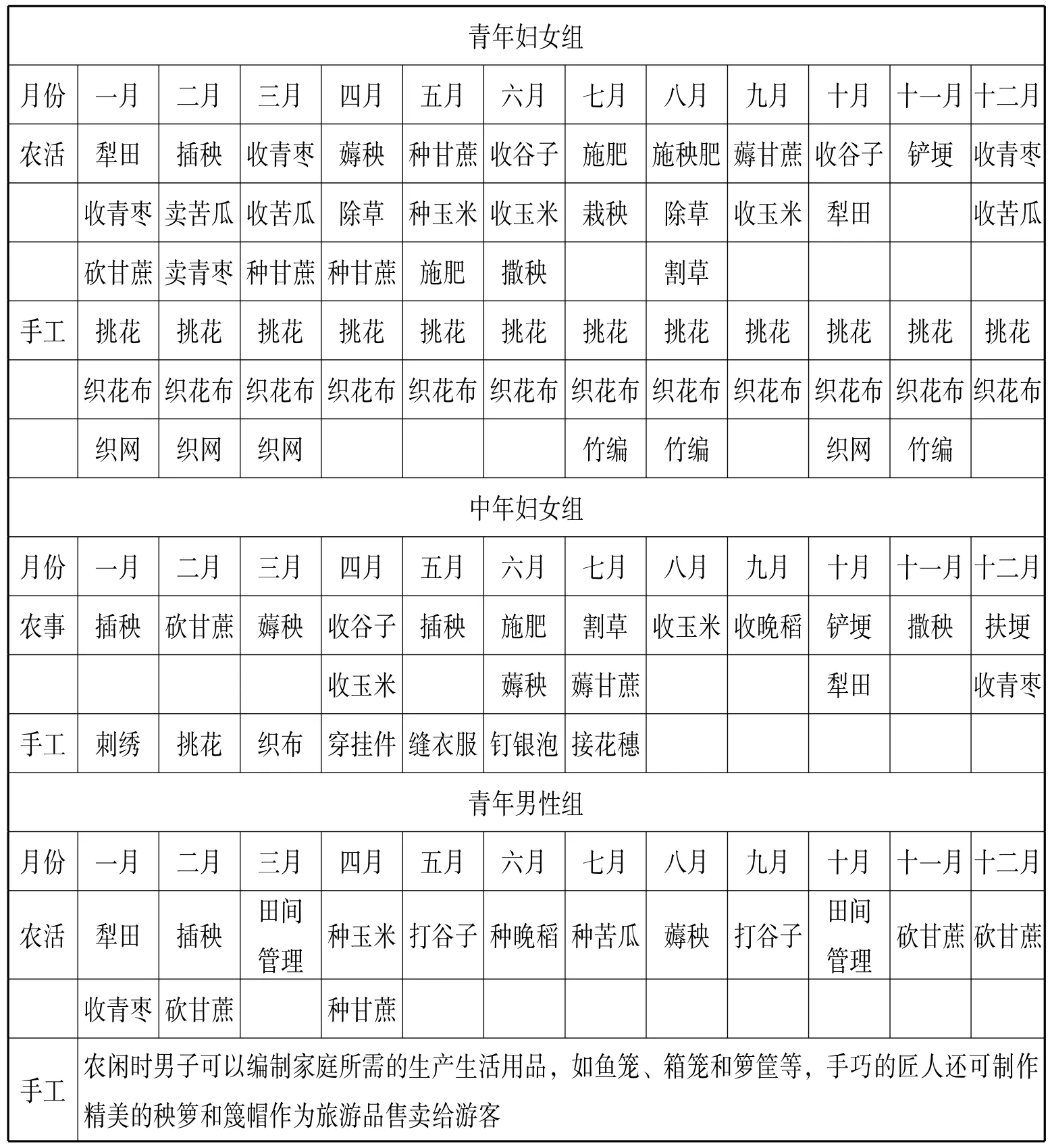

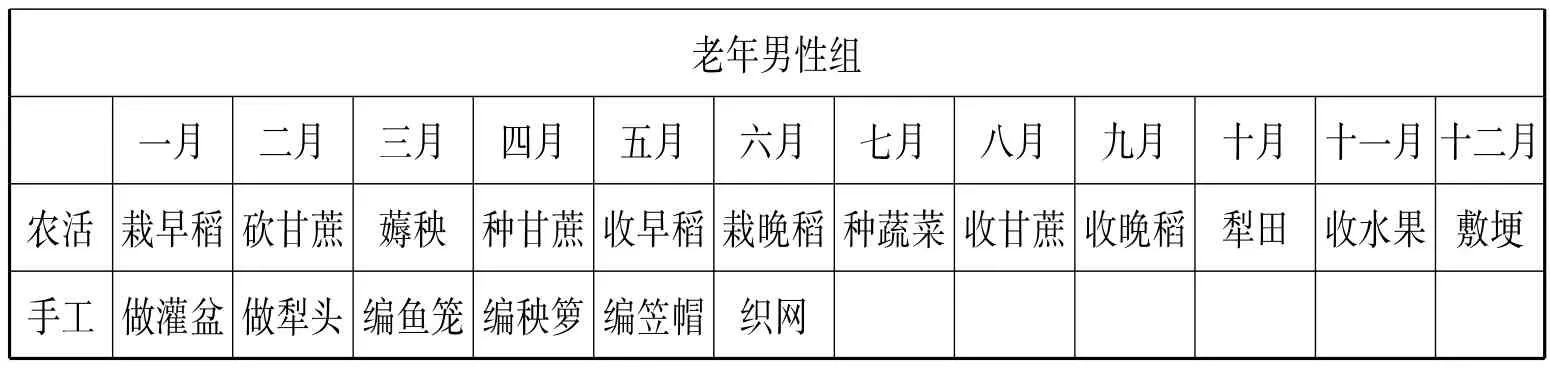

南碱自然资源优越,地处海拔520—540米的河谷地带,属于典型的亚热带气候,特别适合热带作物生长,主要作物有甘蔗、水稻、青枣、荔枝和芒果等。作为一个以种植业为主的农业村寨,南碱村民的一年四季都围绕着田间地头进行劳作,除了栽种水稻、玉米和收割水稻、甘蔗等农忙季节外,以上作物的田间管理工作也很烦琐,如薅秧、薅甘蔗、施肥、割草、打药,以及其他一些辅助性的工作如犁田、铲埂、敷埂和放田水等都需要投入大量的劳动力。此外,田地里采摘的苦瓜和青枣除了由外来商贩进行收购外,零星的也需要每户人家自行运到附近集镇上去售卖。为了更好地完成这些生产任务,安排好一年四季的日常生活,南碱村民产生了细致的性别分工,包括两性不同年龄组别的活动都很明确。我们根据观察与访谈中收集的性别分工资料整理制作了南碱生产活动与性别分工表,如表1所示。

表1:南碱生产活动与性别分工

续 表

在南碱这样一个以农业生产为主的民族村寨里,除了犁田和耙田活是男人的专属活计外,其他的农活特别是所有的家务活全是由各个年龄段的妇女们在做,比如上了年岁的妇女也要承担养鸡、种菜和看护孙辈的任务,对于大多数成年妇女来说更是一年四季地要进行薅秧、薅甘蔗、施肥、割草、打药和赶街子的劳动,可以说,南碱妇女撑起了生产生活的大半边天。

二、生态村建设中南碱妇女的角色参与

南碱妇女在日常生活中的作用是毋庸置疑的,那么,她们在生态村建设中发挥了什么样的作用呢?我们对南碱的回访式研究就是要了解生态村建设对南碱村民思想意识和行为方式带来的影响和改变,特别是作为生产生活能手的南碱妇女的角色参与问题。通过以下三个访谈个案,我们大致可以勾勒出南碱妇女在生态村建设中的角色参与情况。

1.妇女是传习馆建设的生力军,也是使用传习馆的主力军

在南碱生态村建设的10余年间,男女村民们投工投劳3.8万人次,参加修道路、通水沟、改造旧村、盖民族文化传习馆、设立村标等村容村貌的建设与改造工作,其中建盖传习馆具有十分重要的意义。这一点可以通过访谈南碱村民小组长刀某得到印证。

问:谁提出要盖传习馆的?

(刀某)答:生态村项目开大会给村民说,盖传习馆是把我们花腰傣 (女人)的服装、生产工具收进去,外面的人会来看,可以卖门票,会有一些收入。

问:传习馆花了多长时间盖成?

答:传习馆方案确定后,从平地基到盖好 (馆舍),村民们只用了两个多月的时间。

问:村上男人出工的多,还是妇女出工的多?

答:差不多些。男人在家男人来,女人在家女人来。

问:传习馆里280多件的服饰、劳动用品、生活用品等展品,是怎么收集的?

答:是村民家里拿来的。项目组先开大会做动员,说要收什么,大家就回去找 (家里的东西)来,项目组派人来看,好的就摆在里面了。

问:村民找项目组要经济补偿了吗?

答:不要钱,是自愿的。

问:这些 (藏品)全部都是南碱村民的?

答:大部分是,有些是镇上做工作从其他村子里找来的。

问:对于传习馆,还有什么要补充的?

答:如果以后有条件,还要再盖一个活的传习馆,妇女可以表演纺纱、织布、刺绣、唱小调、跳舞。

问:(村上)都有哪些人参加唱歌、跳舞表演?

答:男男女女都有,看的人多,主要是女的在演。有些人年纪大了,害羞,就不整了。大多是年轻的 (女孩)来表演。

问:妇女还为传习馆做了哪些事?

答:村上修了2个水冲厕,每天要轮2家去冲洗,一般是女人去得多。

问:建了生态村后,南碱妇女有哪些改变?

答:一些妇女开始穿民族服装了,老早以前所有妇女都穿民族服装,后来穿的人就少了。现在妇女们积极参加唱歌、跳舞等活动,农闲时几乎每天都要到(传习馆外的空地)去练唱歌、跳舞、排节目,热闹得很。

2.妇女成为传承花腰傣服饰文化的最佳载体

作为傣族的一个支系,花腰傣因其繁复绚丽的女装而得名,可见其女装的魅力,花腰女装由头帕、短衣、长袖衣、筒裙带、围腰、臀饰和绑腿7个部分组成,而男装则相对简单和朴素。作为花腰文化的一部分,日常生活中妇女们是如何着装的呢?为此,我们专门访谈了普通村民张某,了解花腰妇女们的日常着装情况。

问:村里人什么时候穿民族服装?

(张某)答:传习馆有活动 (唱歌、跳舞),村上就通知穿,平时干活不用穿,麻烦多。绣花费功夫,还会掉 (褪)色。土布做的裙子,一次要穿两条以上,天太热。一个人不好穿,要有人帮忙穿。

问:村上组织的哪些活动要穿民族服装?

答:过四月节,老的小的要一起演节目,妈要教姑娘还有儿子媳妇穿衣裳。

问:现在村里上年纪的人在穿 (民族服装),也是村上通知的吗?

答:是习惯了。老人家穿不来 (惯)街上买的 (布料)。

问:老年人的服装都是她们自己做的吗?

答:老人会用木制水平机织麻布,染成黑色,用丝线绣各种图案花纹,有长在田埂间的四角花、公鸡的鸡冠和秧箩的纹理等。做妈要教给姑娘的,在以前不会做针线活的女人,是找不到婆家的。

问:对本民族的服装,你有什么建议吗?

答:不要用土布缝了,也不要绣花了,改改样式,穿着方便,才会有人平日里也穿。

服饰是民族文化中最重要的内核之一,女性服饰更是被认为是族群与性别的符号,如朱迪斯·巴特勒认为:“如果性别属性不是表达性的而是操演性的,那么这些属性实际上建构了所谓它们表达或展现的身份。”也就是说,人们往往简单地把民族文化与服饰文化等同,进而与女性性属等同,因此,考察女性的着装情况也是为了了解南碱人是如何理解民族文化进而表现民族文化的。2009年5月22日的四月节,生态村管委会决定成立南碱老中青三代妇女参加的服装表演队,固定节目就是表演母亲给女儿或媳妇穿衣的过程,从而展示花腰女装的浓郁民族风情。

3.妇女委员只是生态村管委会工作的旁观者

在生态村建设过程中,南碱妇女更多从事的是具体性工作,其实她们的能动性还有发挥空间,比如说参与生态村建设的决策与管理,但是对于70%没有上过初中的南碱妇女来说,要想参与生态村的管理又是不现实的。即使是身为村民小组一员同时也是管委会成员的妇女委员来说,也只是管委会工作的旁观者,这一观点是从我们对南碱现任妇女委员谭某的访谈中得出的。

问:你是生态村建设管委会的成员吗?

(谭某)回答:是的。

问:管委员多久开一次会?

答:记不清了。

问:上一次开会什么时间?讲了什么?

答:记不清了。

问:管委会开会时,你发言吗?

答:听的时候多。

问:村上开大会,村里都有哪些人参加?

答:一家来一个,有男有女,下雨天在会议室开,地方小,多数时间是男的去。

问:妇女去开大会时,有妇女在会上发言吗?

答:很少。村长、管委会干部说了要做什么怎么做,自己听明白了就去做。

问:生态村建设要让村民表演歌舞,你去参加吗?

答:有空的时候就去。

问:有了生态村项目,你觉得最大的变化是什么?

答:房子建得比较整齐,平了路,留有街道。原来生态村设计时要村民建盖土掌房,但村民在改造房屋时都盖成了砖房,因为砖房不漏雨。还有就是村里种植的品种多了,过去只种韭菜和芒果,现在会种苦瓜、甜脆豌豆和青枣等。

问:生态村给你家带来了什么变化?

答:建了生态村后感到各方面都好起来了。过去没有见过传习馆,现在村里就有。村长说 (建)传习馆好,让外面的人来看 (花腰傣的东西),有了传习馆以后,外面的人来得也多了。 (去年)他们来赶四月节,给家里增加了一点收入。要是游客来得多了,我们的收入就会多起来。这样,对村子才会好。

三、结论与讨论

随着南碱的声名远扬,吸引了各级政府、国内外学者和游客的众多目光,各种政策性支持、媒体报道以及学术研究都在悄然地改变着南碱人的行为观念。我们在田野调查中发现,南碱两性村民都认可生态村建设给南碱带来的明显改变,如美化的村容村貌以及增加的村民非农收入等,特别是近年来村中办起的农家乐为游客提供餐饮、住宿以及漂流等项目。然而南碱作为一个正在变迁中的傣族村寨,民族文化传统相对薄弱,许多传统知识和技艺,如染布、织布、拉线、蔑编、制陶、祭龙等正在慢慢消失,如何保护和传承花腰傣文化已经到了刻不容缓的地步。通过三则访谈,我们得知南碱妇女在生态村建设中的角色参与至多是其 “家庭再生产角色的延伸”,说不上发挥了什么主体性,当然,这也不能简单地归结为 “妇女素质低”的问题,而是管委会在进行制度设计时要考虑到妇女在日常生活中的三重角色问题,让妇女能够通过生态村建设实现自身能力的提升,并且能够从发展项目中获益,最大限度地发挥自己的能动性,为此类外源型项目能够落地生根进而开枝散叶提供最宝贵的人力资源保障。