新常态下中国宏观经济稳定与财政政策取向

——基于新凯恩斯主义经济模型的理论释义

2016-08-15丁志帆

丁志帆

(河南大学 经济学院,河南 开封 475004)

新常态下中国宏观经济稳定与财政政策取向

——基于新凯恩斯主义经济模型的理论释义

丁志帆

(河南大学 经济学院,河南 开封 475004)

文章根据动态随机一般均衡模型和中国宏观季度数据,考察了财政支出和税收工具的宏观经济效应。研究发现:增加政府支出虽然能够迅速提振经济,但其只有短期效应。如果没有及时退出,其正向促进作用可能转化为反作用力。减税政策对产出和就业同样具有正向促进作用,但政策效果相对较弱。为保障新常态下的中国经济运行于合理区间,应当合理配置财政政策工具,将相机调控和区间调控相结合,短期与中长期调控相结合。

新常态;政府支出;税收;动态随机一般均衡

[DOI]10.3969/j.issn.1007-5097.2016.05.008

一、引 言

以增加就业、稳定物价和促进经济持续均衡增长为主要目标的财政政策,在中国显示出极强的宏观调控能力。尤其是2008年国际金融危机爆发期间,中央政府实施的积极财政政策不仅保障了中国经济的平稳运行,实现了经济“软着陆”,而且有力促进了世界经济的复苏。然而,欧洲主权债务危机,再次将世界经济拖入谷底。由于主权债务危机的影响更直接也更深入,直到2013年第四季度,欧洲经济才摆脱了负增长。2015年之前,欧元区整体经济增速始终在1%左右的低位徘徊,而同期失业率高达12%。自2012年起,美国经济以平稳的步调缓慢复苏,但在进入2015年后,美国经济增速一路走低,从第一季度的2.9%下降至第二季度的2.7%和第三季度的2%。

欧美国家经济增长的乏力表现,很大程度上导致中国贸易余额恶化和经济下滑。2010年以来,中国经济持续下滑,季度同比经济增速从2010年第一季度的12.1%一路滑落至2015年第二季度的7%。2015年第四季度的经济增速首次跌破7%,几乎追平了2008年金融危机时期6.6%的经济增速,也低于全年经济增长目标。随着中国经济进入下行通道,中国的物价水平持续走低。2012年3月,生产者出厂价格指数同比增幅由零转负并持续下降,而居民消费价格指数虽然始终为正,但在结束通胀预期后,居民消费价格指数从2012年4.5%的高位震荡回落至2015年9月1.6%的低位。2015年CPI同比涨幅始终保持在2.0%以内,低于3%的预计目标。经济增速与物价指数双双达到近期的最低点,引发了人们对未来中国经济是否会出现“硬着陆”的担忧。

2015年9月10日,在夏季达沃斯论坛的开幕式上,李克强总理的致辞给投资者吃了一颗定心丸。总理强调,当前的中国经济走势缓中趋稳、稳中向好。中国经济面临的问题,尤其是经济下行压力,除了外部环境的影响外,更多的是中国经济自我调整过程中主动减速的结果。虽然增长速度从高速或超高速转为中高速,但中国经济始终运行在合理区间。2015年,中国的国内生产总值达到67.7万亿元,同比增长6.9%,在世界主要经济体中居于前列。同期城镇新增就业1 312万人,超额完成全年目标。与此同时,中国经济结构调整取得了进展,服务业占到了GDP的“半壁江山”,消费对经济增长的贡献达到了60%以上,新技术、新产品、新业态不断涌现。这种结构性变化是改革开放以来中国经济未曾出现过的新特征,而这些新特征意味着决策层必须改变故有的调控思路,创新调控理念,优化财政政策工具,通过预调微调、定向调控和相机调控,保障经济运行在合理区间。

二、文献综述

财政政策的宏观经济效应既是经济理论的核心课题,也是政策研究关注的重点[1]。自Kyland and Prescott(1982)的开创性研究以来,动态随机一般均衡(DSGE)模型研究取得了长足的发展[2]。由于其在模型构建和估计方法上的优势,DSGE模型逐渐取代了传统宏观计量模型,成为景气循环与政策效应评价的主要工具。1992年,Christiano and Eichenbaum将公共部门引入新古典DSGE模型,有效改善了理论模型存在的“生产率之谜”[3]。在此基础上,Braun (1994)和McGrattan(1994)探讨了扭曲性税收的经济增长与福利效应[4-5]。2003年,Linnemann and Schabert通过在新古典特性的DSGE模型中引入垄断竞争和价格粘性等名义和实际摩擦,将其改造为更具现实特征的新凯恩斯DSGE模型[6]。在此基础上,Leeper and Yang(2008)通过在新凯恩斯DSGE模型中纳入政府支出与税收对于政策债务的反馈机制,考察了不同偿债方式下政府支出的宏观经济效应[7]。Iwata (2011)通过引入流动性约束和李嘉图等价消费者对政府支出与私人消费间的互补关系进行了尝试性的解释[8]。Born et al.(2013)对预期到的和未预期到的公共支出和税收冲击的宏观经济效应及其传导机制进行了细致解释[9]。

国内研究中,黄赜琳(2005)最早在新古典DSGE模型框架下讨论了政府支出的宏观经济效应[10]。蔡明超等(2009)同样将政府支出引入家庭的效用函数,并细致讨论了政府消费、转移支付、生产性与非生产性税收的政策效应[11]。尽管黄赜琳(2005)与蔡明超等(2009)的大部分研究结论与国内外经验研究一致,但其根据新古典DSGE模型得到的政府支出与私人支出之间的替代关系引起了理论界的广泛关注。虽然采用的研究方法与数据样本不同,但国内实证研究普遍得到了政府支出对私人支出具有挤入效应的研究结论。后续研究中,王文甫(2010)、胡永刚、郭新强(2012)、杨智峰等(2015)通过在新凯恩斯DSGE模型中引入消费习惯、流动性约束、生产性政府支出,有效弥补了新古典DSGE模型无法刻画政府支出对私人支出具有挤入效应的缺憾[12-14]。另有部分学者如蔡宏波、王俊海(2011)、朱军(2015)、黄赜琳和朱保华(2015)则将研究重点置于税收政策,在新古典DSGE模型框架下探讨减税的宏观经济效应以及融资方式对税收政策宏观经济效应的影响[15-17]。

现有研究对本研究的展开具有良好的启示作用,但仍可进一步拓展:第一,目前涉及财政政策动态效应的研究集中于讨论政府支出的宏观经济效应,尤其是研究政府支出与私人消费关系,鲜有研究考察税收政策的宏观经济效应。第二,由于现有研究主要采用的是1978年以来的年度数据,在拟合模型关键参数时多数研究依据经验研究进行校准。然而,校准法只适用于估计静态参数,在估计动态参数时应采用贝叶斯估计①。第三,1992年确立社会主义市场经济体制目标后,财政政策才在我国开始发挥主要作用,而既有研究结论主要是根据改革开放以来的财政政策实践得到的,显然无法直接指导我国财政政策的制定与实施。因此,本文构建了一个包含政府支出与税收联动关系的DSGE模型,并运用1999-2014年间中国宏观经济季度数据,顺次考察财政政策工具中的政府支出与税收政策变动对主要宏观经济变量的影响机制和效果。

三、理论模型

本文在Smets and Wouters(2003)的研究基础上建立一个包含政府支出与税收的新凯恩斯DSGE模型[18]。另外,为拟合转型期中国市场经济运行特征,在DSGE模型中加入工资和价格加成、投资调整成本、消费习惯形成等名义和实际摩擦因素。

(一)家庭部门的消费与投资决策

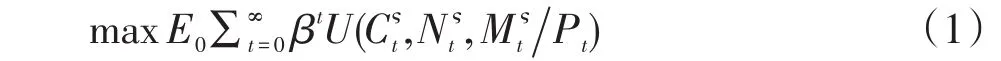

假设经济中存在无数个具有无限生命期界的同质家庭。代表性家庭ς的最优化问题描述如下:

其中,E0是条件期望算子,0<β<1是主观贴现率,假设即期效用函数采取如下形式:

其中,κt代表偏好冲击,h为消费习惯参数,代表货币需求的利率弹性,代表劳动投入的工资弹性,φ和φ均大于0,且φ≤1。由(2)式可知,消费Ct与持有的实际货币余额的增加会给家庭带来正效用,而劳动投入Nt的增加会带来负效用。家庭的预算约束描述如下:其中,τt代表总量税;It和Kt分别代表投资和资本存量;Bt为购买的总收益率为Rt的名义债券;ut为资本利用率;来自资本租赁服务的收入;为实际资本使用成本②。物质资本的运动方程为:

其中,qt代表投资调整成本冲击,资本折旧率0≤δ≤1,投资调整成本函数具有如下性质:S=S′=0、S′′>0。另外,假定经济均衡时家庭的资产持有组合和消费完全同质,只有劳动投入与工资水平存在差异,即。令λt和λtQt分别为(2)式和(3)式的拉格朗日乘子,构造拉格朗日方程,可以得到关于Ct、Bt、Mt、It、Kt与ut的一阶必要条件:

(二)家庭部门的劳动供给决策

劳动要素市场是垄断竞争的,家庭提供的是有差别的劳动。遵循Calvo(1983)的方式刻画劳动要素市场不完全特征[19]。当经济系统受到外部冲击时,并不是所有的家庭都能够立即调整工资决策来实现自身效用最大化。假定家庭工资的调整行为只发生在那些能够接收到随机的“工资调整信号”的家庭,每一期其比例约为1-ξw。没有接收到调整信号的家庭j则不能最优化其工资,而只能根据上一期的通货膨胀率来调整名义工资水平。于是,t期名义工资总额Wt可以描述为:

其中,Wt为名义工资总额,Nt为总的劳务需求,为家庭υ的工资水平,为厂商对家庭υ提供劳动的需求。联立(12)与(13)式可以得到:

根据Calvo(1983)[19],第t+s期二级承包商提供劳动的名义工资为代表性家庭选择最优工资来最大化其在期之间效用的现值之和,即

上述最优化问题的一阶条件为:

(三)厂商部门

经济中的生产者包括最终产品厂商和中间产品厂商。最终产品厂商使用中间产品在完全竞争的市场上组织生产,其生产函数采用如下CES形式:

中间产品厂商从家庭租用资本与劳动,并生产差异化的中间产品,其生产函数采用C-D形式:

由此之外,纵观整个艺术史,女性主题艺术的概念仍有着西方女权主义运动的背景,所以并不是所有包含女性的作品都可以称之为女性艺术。这里所提到的西方女权主义运动,它可分为第一代、第二代、第三代。

由(24)式可知,由于要素报酬是同一的,对于任意的中间产品厂商而言,有效资本与劳动的比率均相等。进一步,可以得到实际边际生产成本:

根据要素价格除以其边际生产率可得中间产品厂商的实际边际成本:

由于资本要素是同质的,联立(25)式与(26)式,可以得到对第τ种劳动的需求函数:

已知中间产品厂商的边际成本,相应的名义利润为:

由于中间产品市场是垄断竞争的,只有接收到随机的“价格调整信号”的中间产品厂商可以将产品名义价格调整到最优水平,这一概率是1-ξp。当厂商不能产品价格的最优调整时,则按照过去的通货膨胀调整,即

总价格指数的运动法则为:为了计算价格总水平Pt,需要计算出。在t期,可以制定最优价格的厂商选择最优价格最大化其在之间利润的现值之和:

其 中 ,贴 现 率 ςt,t+k=βk(λt+k/λt);稳 态 时 ,ςt,t+k=βk。由利润最大化得到一阶必要条件:

由(33)式可知,最优价格设定实际上就是未来边际成本的函数,最优价格可以视为对边际成本的加成。

(四)政府部门

财政当局的预算约束记为:

其中,φg、φτ分别为政府支出和税率对产出的反应系数,ζg为政府支出对税率冲击的反应系数,ζτ为税率对政府支出冲击的反应系数。财政政策的设计体现了自动稳定器的功能,即政府支出和税收对同期产出做出反应,使得经济系统自动趋于稳态。另一方面,从中国现实出发,假设货币政策采取数量型规则,定义货币供给增长率,将货币政策规则设定为:

(五)市场均衡

当产品市场与劳动市场同时实现均衡时,经济社会就实现了均衡状态。产品市场均衡条件为,而劳动市场均衡条件为

(六)外生冲击

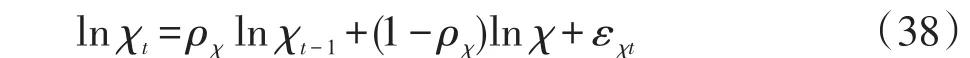

为了避免奇异性问题,本文在引进政策冲击外,在理论模型中加入了偏好冲击、投资边际效率冲击、中性技术冲击、价格加成与工资加成冲击。令,假定χt中的任一变量都服从如下分布:

其中,外生冲击的自回归系数0≤ρχ≤1,扰动项εχt服从零均值、标准差为σχ的白噪声扰动。

四、数据处理、参数校准与贝叶斯估计

(一)数据来源与处理

本文数据来源于《中经网统计数据库》和《中国宏观经济信息网(教育版)》,样本数据的取值区间为1999年第1季度到2014年第4季度。鉴于原始数据都是名义数据,而且数据的频率不同,本文作了相应处理:首先,用社会消费品零售总额、城镇固定资产投资完成额、季度国内生产总值、广义货币供给量M2、发电量、国家财政预算支出和国家财政税收收入分别代表消费、投资、产出、货币供给量、资本利用率、政府支出和税收。根据城镇单位就业人员劳动报酬和季末城镇就业人数,得到城镇就业人员的平均工资,代表名义工资。其次,参照曲晓燕等(2010)的处理方法,根据统计局公布的2001年的CPI月度环比数据以及1999-2014年间CPI同比数据向前和向后推算出2001年1月为100的月度CPI定基数据,再折算为以2001年第1季度为基期的季度定基比CPI,然后利用该指数依次对所有经济变量进行平减,非平稳变量使用一阶对数差分平稳化[22];最后,利用X12 ARIMA方法对平减后的数据进行季节调整。

(二)静态参数的校准

由于数据限制,不可能通过对观测变量的估计得到模型中所有参数,理论模型内生变量的稳态值和部分结构参数仍需根据经验研究校准:①主观贴现因子β根据βR-=1和样本期内定期存款利率均值校准为0.99;②描述货币需求弹性的参数φ和劳动供给的工资弹性的参数φ与Zhang(2009)一致,将φ校准为1、φ设定为2[23];③消费习惯参数h的设定参照吕朝凤、黄梅波(2011)的研究取为0.7[24];④资本产出弹性α参照丁志帆(2015)的研究校准为0.49[25];⑤季度资本折旧率δ通常设定为0.025;⑥稳态时消费、政府支出、税收与产出比值根据观测变量的均值和稳态条件得到具体见表1所列。

表1 模型结构参数的校准结果

(三)动态参数的贝叶斯估计

参考Stems and Wouters(2007)和刘宗明(2013)的研究,对无法通过经验校准确定的结构性参数进行贝叶斯估计[26-27]。首先,设定描述外生冲击波动性的参数服从Inverse Gamma分布,先验均值设定为0.1、标准差设定为∞;描述外生冲击持续性的参数服从贝塔(beta)分布④,先验均值设定为0.5、标准差设定为0.2。其次,假设资本利用率调整参数φ′()u服从正态分布,先验均值设定为0.15、标准差设定为0.075,投资调整成本参数∞设定为服从正态分布,先验均值设定为4、标准差设定为1.5的。最后,关于不能重新最优化价格的厂商比率和不能重新最优化工资的家庭比率,假设两者均服从贝塔(beta)分布,先验均值设定为0.75、先验标准差设定为0.1,结果见表2所列。

表2 结构参数的先验分布与估计结果

五、数值模拟与财政政策工具动态效应的比较分析

在参数校准与估计后,便可根据理论模型,通过数值模拟考察不同财政政策工具对主要宏观经济变量的动态影响。

(一)政府支出增加的宏观经济效应

图1刻画了1%正向政府支出冲击下主要宏观经济变量的脉冲响应⑤。由图1可知:从冲击的影响性质看,政府支出增加虽然会抑制消费和投资,但总体上产出和就业会增加,并伴随轻微的通货膨胀;从冲击的影响力度看,政府支出增加对就业、投资和产出的影响较大,对物价和消费的有轻微的影响;从冲击的持续性看,政府支出冲击对产出及其组成部分影响较为持久,对就业和价格的影响不具持久性。

图1 政府支出增加政策(政府支出↑)下主要经济变量的脉冲响应

假设政府执行的是暂时性的扩张性财政政策,表现为政府支出增加。在第0期,政府支出向上偏离稳态并达到最大值。在政府支出冲击下,私人消费与投资均向下偏离稳态,消费下降了0.13个百分点,投资下降了0.39个百分点。另外,虽然消费与投资均表现出逆驼峰型的变动趋势,但二者的运动轨迹截然不同。投资在经历了最初的骤降后急速下降,在第7期降到最低点,此后以极缓的速度在第16期回归稳态,并转化为微弱的正向影响。消费的下降滞后于投资,在第8期消费才到达偏离稳态的最低点。此后,消费从向下偏离稳态0.51个百分点的低位缓慢回升,但始终位于稳态下端,且持续了20个季度之久。由此可见,无论是短期还是长期,政府支出对私人消费存在“挤出效应”,政策效果具有显著的持久性。

虽然政府支出增加会挤出私人支出,但短期内政策效果相当明显,产出正向运动。在政策执行当期,产出向上偏离稳态2.17%,此后逐季衰减,从第6期开始向下偏离稳态,下降至负向偏离稳态的低位,在约5个季度的起伏震荡后回归稳态。就业与产出的动态运动轨迹几近一致,产出的短期小幅增加会带来就业的增加,而且就业的增长超过了产出的增长。但在中远期,私人消费与投资的下降最终会转化为就业的下降。由此可见,在短期,政府支出增加的政策效果较强,对产出的正向拉动作用较明显。但是,政府支出增加对产出和就业的正向影响只有短期效应。随着政府支出冲击的逐季减弱,私人支出下降抵消甚至超过了政府支出对产出的正向影响。因此,如果扩张性财政政策不能及时退出,正向促进作用有可能转化为负向的减损效应。

与产出的短期效应相对应,通货膨胀骤然上升。但是,随着时间的推移,产出与就业下降,物价水平在5期后呈现线性下降态势,一直下降到向下偏离稳态近2个百分点,此后缓慢回升,始终未能回归稳态。另外,政府支出冲击对物价水平的影响小于产出及其组成部分。随着政府支出的暂时性增加,总需求扩张,进而增加了最终产品厂商对中间产品的需求。由于价格刚性,只有部分中间产品厂商能够进行最优的价格调整,这会造成使得它们制定的相对工资提高,最终产品厂商对降低对它们产品的需求,这将会使不能调整价格的中间厂商利润收入下降,最优的价格调整将减小。

(二)减税的宏观经济效应分析

图2描述了1%负向税率冲击下主要宏观经济变量的脉冲响应。由图2可知:从冲击的影响性质看,减税政策将会刺激消费,但对投资有抑制作用,带来产出和就业的增加;从冲击的影响力度看,减税对消费、投资和产出的影响较大,对物价和就业只有轻微影响;从冲击的持续性看,政府支出冲击对物价影响较为持久,对产出和就业的影响是暂时性的。

假设政府执行的是暂时性的扩张性财政政策,表现为总量税税率的下降。在第0期,税率向下偏离稳态并达到极小值。面对税率突如其来的下降,消费与投资呈现出迥然不同的运动轨迹,消费的反应是正向增加,而投资则是应声下降。消费在第0期向上偏离稳态0.35个百分点,并在第1期达到极大值后呈现下降趋势,在冲击发生的20期内消费回归到初始稳态。投资在税率下降后并没有立即下降到极小值,而是缓慢下降,在第8期降到谷位,此后从向下偏离稳态1.08%的低位缓慢抬升,并以极缓速度向稳态收敛。也就是说,减税政策对消费具有挤入效应,对投资具有挤出效应。对此可能的解释是,暂时性地减税相当于增加了家庭的可支配收入。在财富效应的驱使下,家庭自然会提高私人消费,而消费增加减少了国民储蓄,由社会储蓄所转化的投资也会出现下降。

图2 减税政策(税率↓)下主要经济变量的脉冲响应

虽然在减税政策刺激下投资下降,但短期内减税对消费的正向刺激作用大于其对投资的负作用,经济社会的产出在短期呈现出上升态势。与消费的运动轨迹一致,产出的峰值同样出现于第2期。此后,随着消费和投资的下降,产出从0.15%的高位不断下降。在第8期,产出呈现负向运动,即向下偏离稳态,在历经7个季度后向稳态收敛。就业与产出的动态运动轨迹几近一致,产出的短期小幅增加会带来就业的增加,在第2期就业向上偏离稳态达到最大值,此后不断下降。由于工资刚性,部分家庭无法将劳动供给调整到最优状态,就业的向下调整是缓慢的,但仍先于产出2期转为负向偏离稳态。此后就业向上缓慢回调,最终回归稳态。

减税政策在实施在提高总需求的同时,抬高了物价水平。在减税政策刺激下,物价水平当期只提高了0.01个百分点,且这一微弱的正向影响在第7期转化为负向影响。对此可能的解释是,由于税率的暂时性下降,总需求倾向于增加。总需求下降倾向于提高最终产品厂商对中间产品的需求。如果价格可以充分调整,中间产品的供小于求势必会抬高中间产品价格。然而,由于刚性价格机制的存在,只有部分中间产品厂商能够缓慢调整价格决策。那些在当期能够调整价格的中间产品厂商可以通过提高价格来获益,这就使得能够调整价格的中间产品厂商制定的相对工资降低,于是最终产品厂商对该类产品的需求将提高,最优的价格调整将减小。

(三)敏感性检验与财政政策乘数

为了使模型经济结论更为可靠,参照王文甫(2010)的研究,本文通过选取2002-2014年的经济数据,再次评估了增加政府支出与减税政策的宏观经济效应[12]。研究发现,模型主要结论对特定参数在变动范围内变化不敏感,主要经济变量对冲击的动态轨迹和运动方向均没有改变,即脉冲响应结果是稳健的。这一结果表明,本文构建的理论模型的模拟结果在参数范围内是可信的。

另外,由于财政政策的宏观经济效应大小有赖于乘数效应。参照王国静、田国强(2014)和杨慎可(2014)的研究,确定第t期的政府支出的产出乘数和就业乘数分别为ΔYt+k/ΔGt和ΔNt+k/ΔGt,第t期的税收的产出乘数和就业乘数分别为ΔYt+k/Δτt和ΔNt+k/Δτt。通过计算不同持续期下财政收支变动的乘数效应的动态变化,科学评估了财政政策的有效性[28-29]。

由表3可知,增加政府支出带来的产出增加远远大于提高税率带来的产出下滑。凯恩斯经济学认为,由于税收通过间接渠道影响居民收入以及国民收入,税收乘数小于政府支出乘数。因此,即使是同等规模的政府支出与税收,政府支出对宏观经济的影响也更为显著。这一研究结论与Fernandez(2010)一致[30],短期内财政支出增加比减税更加有效地刺激经济增长。

表3 不同持续期下的政府支出与税收乘数

六、主要结论与政策建议

通过在动态随机一般均衡分析框架下引入政府支出和税率冲击,本文识别并比较了不同财政政策工具的宏观经济效应。研究发现:第一,政府支出增加能够带动产出和就业的增长,但这一正面促进作用只有短期效应。如果没有及时退出,有可能会转化为反向抑制作用,加大经济下行风险。第二,虽然减税政策对产出和就业的正向影响不及政府支出,但税率下降对消费具有正向影响,可以避免政府支出增加对私人消费的挤出问题,缓解中国“高增长-低消费”的特殊经济格局。另外,减税政策在刺激总需求的同时,对物价水平仅有微弱的正向影响,可以避免触及区间调控的上线。

从上述研究结论出发,可以得到如下政策建议:第一,应当审时度势,将财政政策的相机调控与区间调控相结合,适时预调微调,以扩大就业、稳定物价、调整结构、提高效益、防控风险,保障经济运行于合理区间。第二,在选取财政政策工具时,应明确不同政策工具对宏观经济的影响机制及实施效力。加强政府支出“强刺激”和税收政策“微刺激”的协调配合,同时辅之以其他经济政策,如消费政策、投资政策、价格政策,以增强财政政策的针对性和有效性。第三,合理利用财政政策,避免过度依赖。虽然财政政策能够有效避免经济增速与就业下滑乃至超出下限,但一方面,财政政策对产出和就业的正向拉动作用在中远期有可能转化为反面抑制作用。另一方面,财政政策具有短期效应的原因在于劳动力市场与商品市场不健全所带来的工资与价格刚性。随着我国市场机制的完善,财政政策作用于产出与就业的着力点势必会削弱。

注释:

①贝叶斯估计是即利用后验信息修正先验信息来求解模型参数估计式,然后根据蒙特卡罗(MCMC)方法求得贝叶斯后验概率分布,进一步求得贝叶斯估计式,即使在小样本下亦不具有偏误的性质。

②当系统处于稳态时,资本利用率ut=1,资本利用率变动成本

③区间调控即在一定约束区间内适当调整,这个约束就是“上限”、“下限”和“底限”。更准确地说,区间调控就是守住稳增长、保就业的“下限”,把握好防通胀的“上限”,决不突破民生与金融风险的“底限”(张晓晶,2015)。

④当参数取值处于0与1之间时,通常假设其服从Beta分布;当参数为正实数时,假设其服从正态分布或Gamma分布。

⑤横轴表示季度,纵轴表示主要宏观经济变量偏离稳态的百分比。

[1]Galí J,López-Salido J D,Vallés J.Understanding the Effects of Government Spending on Consumption[J].Journal of the European Economic Association,2007,1(5):227-270.

[2]Kyland F E,Prescott E C.Time to build and Aggregate Fluctuations[J].Econometrica,1982,50(6):1345-1370.

[3]Christiano L J,Eichenbaum M.Current Real Business Cycle Theories and Aggregate Labor Market Fluctuations[J]. American Economic Review,1992,82(3):430-450.

[4]Braun R A.Tax Disturbances and Real Economic Activity in the Postwar United States[J].Journal of Monetary Economics,1994,33(3):441-462.

[5]McGrattan E R.The Macroeconomic Effects of Distortionary Taxation[J].Journal of Monetary Economics,1994,33(3):573-601.

[6]Linnemann L,Schabert A.Fiscal Policy in the New Neoclassical Synthesis[J].Journal of Money Credit and Banking,2003,35(6):911-929.

[7]Leeper E M,Yang S S.Dynamic Scoring:Alternative Financing Schemes[J].Journal of Public Economics,1994,92(1):159-182.

[8]Iwata Y.The Government Spending Multiplier and Fiscal Financing:Insights from Japan[J].International Finance,2011,14(2):231-264.

[9]Born B,Peter A,Pfeifer J.Fiscal news and Macroeconomic Volatility[J].Journal of Economic of Economic Dynamic and Control,2013,37(1):2582-2601.

[10]黄颐琳.中国经济周期特征与财政政策效应[J].经济研究,2005(6):27-39.

[11]蔡明超,费方域,朱保华.中国宏观调控政策提升了社会总体效用吗?[J].经济研究,2009(3):78-85.

[12]王文甫.价格粘性、流动性约束与中国财政政策的宏观效应[J].管理世界,2010(9):11-25.

[13]胡永刚,郭新强.内生增长、政府生产性支出与中国居民消费[J].经济研究,2012(9):57-71.

[14]杨智峰,陈霜华,吴化斌.挤入还是挤出:中国公共投资支出对居民消费的影响[J].中南财经大学学报,2013,201 (6):60-68.

[15]蔡宏波,王俊海.所得税与中国宏观经济波动[J].经济理论与经济管理,2011(11):39-46.

[16]朱军.中国宏观DSGE模型中的税收模式选择及其实证研究[J].数量经济技术经济研究,2015(1):67-81.

[17]黄赜琳,朱保华.中国实际经济周期与税收政策效应[J].经济研究,2015(3):4-17.

[18]Smets F,Wouters R.An Estimated Dynamic Stochastic General Equilibrium Model of The Euro Area[J].Journal of the European Economic Association,2003,1(9):1123-1175.

[19]Calvo G A.Staggered Prices in a Utility-Maximizing Framework[J].Journal of Monetary Economics,1983,3 (12):383-398.

[20]刘宗明.投资效率演进与中国总产出波动[J].数量经济技术经济研究,2013(1):54-70.

[21]Leeper E,Walker T,Yang S.Government Investment and Fiscal Stimulus[J].Journal of Monetary Economics,2010,57(11):1000-1012.

[22]曲晓燕,张实桐,伍燕燕.固定基期价格指数的重要性以及转换方法研究[J].中国物价,2010(8):14-17.

[23]Zhang W.China's Monetary Policy:Quantity Versus Price Rules[J].Journal of Macroeconomics,2009,31(3):473-484.

[24]吕朝凤,黄梅波.习惯形成、借贷约束与中国经济周期特征[J].金融研究,2011(9):1-13.

[25]丁志帆.预期到的货币政策具有实际效应吗?[J]投资研究,2015,34(12):20-38.

[26]Smets F,Wouters R.Shocks and Frictions in US Business Cycles:A Bayesian DSGE Approach[J].American Economic Review,2007,97(3):586-606.

[27]刘宗明.工资加成、就业抑制与最优货币政策分析[J].南开经济研究,2013(1):68-90.

[28]王国静,田国强.政府支出乘数[J].经济研究,2014(9):4-19.

[29]杨慎可.成本渠道与财政支出乘数[J].财经问题研究,2014(5):15-21.

[30]Fernandez V J.Fiscal Policy in a Model With Financial Frictions[J].American Economic Review,2010,100(2):35-40.

[责任编辑:张兵]

China's Macroeconomic Stability and Fiscal Policy Orientation under a New Normal —Theoretic Interpretation Based on New Keynesian Economic Model

DING Zhi-fan

(School of Economics,Henan University,Kaifeng 475004,China)

Based on the dynamic stochastic general equilibrium model and China's macroeconomic quarterly data,this paper analyzes the macroeconomic effects of government expenditure and tax instruments.The study finds that increasing government expenditure can boost economy quickly,but only in a short period.If the expansionary policy does not quit in time,its positive promoting role may be converted to a counterforce.Moreover,tax cut policy also has a positive role in promoting output and expanding employment,but the policy effect is not as significant as government expenditure change.To ensure China' s economy operates within a rational range under a new normal,we should not only allocate fiscal policy instruments rationally,but also realize the combination of discretion and interval management,the short-term and long-term regulation.

a new normal;government expenditure;tax;dynamic stochastic general equilibrium

F123.16;F812.0

A

1007-5097(2016)05-0044-08

2015-10-24

国家社会科学基金青年项目(14CJL019)

丁志帆(1986-),男(满族),河南信阳人,副教授,经济学博士,研究方向:经济周期,财政政策。