踏破铁鞋有觅处 西部七省探玉路

——九次『玉帛之路』考察及成果综述

2016-08-10文图叶舒宪

文图/叶舒宪

踏破铁鞋有觅处西部七省探玉路

——九次『玉帛之路』考察及成果综述

文图/叶舒宪

玉之所存 道之所在

在完成中国社会科学院重大项目“中华文明探源的神话学研究”过程中,跟随着问题意识的指引,我获得了一个始料未及的重要认识:华夏古文明的发生、发展,原来是建立在一种特有的“资源依赖”基础之上。即由某种神圣化的玉石需求驱动着史前期东、南、西、北四方的玉文化、玉礼器生产潮流,经过数千年的相互作用与融合,随后汇聚为中原玉礼器体系,并驱动着中原国家最高统治者的行为,催生出 4000年延续不衰的“西玉东输”运动。其根本原因是中原地区所缺乏的优质玉石原料恰恰是西域地区的特产。这当然不只是一种物资的开采运输所带来的经济贸易活动,其初始的驱动力是上层建筑方面的神话信仰观念,以某种地方特产的最优玉石作为代表天意和神意的符号物,由此获得“天人合一”的精神满足与保佑心理,能够给中央政权提供合法性的证明(参看《中国文化信仰之根的玉石叙事》访谈录,《当代贵州》 2015年第 10期)。中国民间熟知的所谓“人养玉,玉养人”之说,直到今天还是平民百姓们津津乐道的精神信念。这个信念曾经给华夏最高领袖们带来对神圣化玉石的痴迷般渴求,以楚国的卞和献玉璞传奇和秦昭王渴求和氏璧的故事为登峰造极的历史呈现。不然的话,一部上古奇书《山海经》里怎么会记录着140座山出产玉石?不然的话,西周的最高统治者周穆王怎么会不远万里亲自到新疆昆仑山跑一趟呢?不然的话,张骞的凿空西域之团队怎么能从于阗南山采来玉石标本,让汉武帝亲自查验并翻阅古书资料,给昆仑山再度命名呢(参看《史记·大宛列传》)?

要想知道华夏文明是怎样从史前时代的“满天星斗”的地方性政权各自为政的局面,转变成夏商周时期的中原早期国家崛起(有专家称之为“月明星稀”的过程),一个无法忽视的方面就是玉石的崇拜和信仰是如何传播并拉动新疆和田玉输送中原王朝的伟大运动。为了能够充分认识这一方面的历史真相,除了到国家西部的大地上去做艰苦卓绝和广泛的实地探查,几乎没有什么捷径可以走,也没有更多的前代文献可以查看。于是乎,自2014年夏开始,笔者借助于一个非政府组织——中国文学人类学研究会的学术平台,联合《丝绸之路》杂志社和国内多个省市的单位,发起了“中国玉帛之路文化考察活动”。两年来,总共完成九次有计划的田野之行,即总计2万公里的实地踏查工作,基本覆盖了西部七个省区所有已知的产玉之地。如今,考察团成员可以很自豪地说,自《山海经》一书问世至今,还没有什么人比我们更清楚中国西部有多少出产优质玉石的地方,每个地方产出什么样的玉石,以及运送玉石通往中原地区的路径情况。自周穆王以来,也没有人比我们更加痴情于弄清楚西行取玉的路线图之细节。

以下就是九次考察的具体内容及已经发表的相关调研成果:

第一次考察:玉石之路山西道(雁门关道与黄河道:大同—代县—忻州—太原—兴县—北京)。2014年6月完成。这一路径的考察主要关注玉石之路早期进入中原之路线,希望探明周穆王路的出关段、尧舜禹时月氏(禺氏) 玉路的具体情况。本次考察除了认识雁门关对战国时代以前的西玉东输路线的关键意义,更重要的新发现是龙山文化时代玉石之路黄河道的求证,在临近黄河的山西兴县碧村小玉梁发现龙山文化建筑遗址和玉礼器群。这就和黄河西岸陕西方面神木石峁遗址玉器群的发现形成对应局面,给下一步的研究带来一个突破口。

这次的考察成果有:《玉石之路黄河道刍议》 (《中外文化与文论》2015年第 29辑)、《玉石之路黄河道再探》 (《民族艺术》2014年第5期)。此外,《百色学院学报》2014年第4期“文学人类学”专栏刊登两篇报告:拙作《西玉东输雁门关——玉石之路山西道调研报告》和张建军的《山西兴县碧村小玉梁龙山文化玉器闻见录》。

第二次考察:玉帛之路河西走廊道。2014年7月完成,行程达到4000公里。此次考察也可视为“齐家文化—沙井文化—四坝文化之旅”,希望探明西部的史前玉文化即齐家文化向西覆盖、延伸的情况,及其与河西走廊一带的史前文化之关联,摸清西玉东输的早期路径情况。具体行程路线是:兰州—民勤—武威—高台—张掖—瓜州—祁连山—西宁—永靖—定西。每到一处,必看史前文化遗址和县博物馆所藏玉器。学术上的主要收获是根据新发现的古代玉矿分布情况,提出“游动的昆仑山”和“游动的玉门关”命题(参看拙文《游动的玉门关》,《丝绸之路》2014年第19期;《金张掖,玉张掖》,《祁连风》2014年第4期;《重逢瓜州日,锁定兔葫芦》,《兰州学刊》2014年第5期等)。考察团认识到,瓜州有可能曾经充当古代多处玉石资源输入中原国家的集散地或汇聚点,即肃北、瓜州北部大头山,加上原有的新疆和田地区及其他地区。我们在瓜州沙丘包围中的文化遗址——兔葫芦遗址所进行的一日考察中,看到有多种被切割的玉石料堆积现象,目前尚不能准确认定其年代归属,但是可以判断出存在着不同地区的不同玉料汇聚瓜州的情况,结合当地学者根据田野调研得出的瓜州地区四处玉门关的新认识,确定日后的研究可以聚焦到瓜州双塔村的兔葫芦等重要遗址。

由于西玉东输文化运动在历史上持续时间很长,可以看成是玉教神话信仰驱动下的多米诺文化现象,其中可以探究的问题很多,尤其是在以比较文明史的国际视野下审视其凝聚和催生华夏文明核心价值方面。故宫博物院前任院长郑欣淼先生从北京经敦煌赶来瓜州,加入考察团的后半程行动。他对玉帛之路考察活动的文化史意义给予一再的强调。甘肃省委宣传部的连辑部长出席本次考察的启动仪式并授旗,还作了重要讲话。

此次考察人员多,成果较为丰富多样,计有:(一) 玉石标本采样。(二) 考察报告。(三) 电视片四集《玉帛之路》,武威电视台2015年正式播出。(四) 报告文学与考察笔记,如《乌孙为何不称王——玉帛之路踏查之民勤、武威笔记》 (《百色学院学报》2015年第1期)、《鸠杖·天马·玉团——玉帛之路踏查之武威笔记 (二)》(《百色学院学报》2015年第2期)、《玉璧的神话学与符号编码研究》 (《民族艺术》2015年第2期)、《从玉教到佛教——本土信仰被外来信仰置换研究之一》 (《民族艺术》2015年第4期)、《玉石之路》 (《人文杂志》2015年第8期)、《黄河岸边邂逅齐家文化》 (《金融博览》2015年第8期) 等。后汇集成书,出版为“玉帛之路”丛书,包括七位考察团成员(冯玉雷、易华、刘学堂、孙海芳、徐永盛、安琪、叶舒宪) 的七种著作,由甘肃人民出版社于2015年10月出版。(五) 《丝绸之路》专刊2014年第19期。(六)与高台县和瓜州县联合共建中国文学人类学研究会甘肃分会的田野基地。(七) 配合本次考察,在西北师范大学举办了“中国玉石之路与齐家文化研讨会”。甘肃省考古研究所郎树德研究员、中国社会科学院考古研究所甘青工作队队长叶茂林研究员等在会上发言。

第二次考察 车过乌鞘岭

第三次考察:玉帛之路环腾格里沙漠道。2015年2月由《丝绸之路》杂志社独立完成。可称为玉帛之路“原州道、灵州道”沙漠路线考察。弄清楚今人视为畏途的戈壁沙漠区,在古代依然有商贸路径可以穿行,自河西走廊北出民勤至宁夏和内蒙古地区,可以视为河西走廊的北路支线。考察报告见冯玉雷《玉帛之路环腾格里沙漠路网考察报告》 (《百色学院学报》2015年第1期)。

第五次考察 额济纳旗戈壁穿越探险

第四次考察:玉帛之路与齐家文化考察。2015年4月完成。借助于甘肃广河县筹备齐家文化国际研讨会之契机,展开先期调研,聚焦齐家文化玉料来源的调查,故可称为“齐家文化遗址与玉料探源之旅”。具体行程是:兰州—广河—临夏—积石山—临洮马衔山—定西。学术上的重要进展在于:根据甘肃榆中、临洮交界处的马衔山玉矿及其标本采样数据,正式提出“中国西部玉矿资源区”的新命题,并在此基础上形成提交甘肃省政府的文化发展对策报告一份。考察成果见《丝绸之路》专刊2015年第13期。拙文《齐家文化玉器与西部玉矿资源区——第四次玉帛之路考察报告》(《百色学院学报》2015年第3期)、《三万里路云和月——五次玉帛之路考察小结》和《玉出二马岗 古道辟新途》 (并见《丝绸之路》2015年第15期)。这一次是考察团第二次来到广河县参与齐家文化国际研讨会的筹备,同时还参与新建的齐家文化博物馆的布展和解说词起草工作,有力促进了一个西部贫困县的地方文化资源发掘与文化建设工作。

第五次考察 在靠近新疆的明水要塞

第五次考察:以“玉帛之路草原道”或“草原玉石之路”为名,在2015年6月完成。主要目的地是甘肃肃北马鬃山玉矿,兼及马鬃山以西的入新疆关口明水。这是通过内蒙古社会科学院投标国家社科基金特别委托项目“草原文化研究”之子项目“草原玉石之路”的调研计划。考察路线是:兰州—会宁—隆德—宁夏西海固地区—银川—阿拉善左旗—阿拉善右旗—额济纳旗—肃北马鬃山—嘉峪关—酒泉—兰州。本次考察的重点在于穿越巴丹吉林和腾格里两大沙漠地带,探明从额济纳旗向西到马鬃山,再向西通往新疆哈密的古代路网情况。通过草原丝绸之路北道的田野新认识,从多元的视角厘清西玉东输的玉矿资源种类,理解早期的北方草原和戈壁地区运输路线与玉石、玛瑙等资源调配有何种关系,与金属文化传播又有何种关系,并尝试解说马鬃山玉料输送中原的捷径路线是否存在的疑问。我们在本次考察出发的第一站甘肃会宁县博物馆看到深藏不露的齐家文化大玉璋,对其文化史意义作出及时评估。考察成果见《会宁玉璋王——第五次玉帛之路考察报告》 (《民族艺术》2015年第5期)、《草原玉石之路与〈穆天子传〉——第五次玉帛之路考察笔记》 (《内蒙古社会科学》2015年第5期)。相关的图文报道见《人民画报》2015年第7期发表的秦斌文章《探秘玉石之路》,还有正在撰写之中的《玛瑙之路》等新的研究子课题。

1.第七次考察 在新疆木垒县平顶山

2.第七次考察 新疆清河县三道海子金字塔

3.第七次考察 阿勒泰博物馆草原鹿石

草原文化,本是内蒙古自治区的社会科学专家在近年来针对中国的长江文化、黄河文化而提出的概念,并有由一批新出版的著述汇集而成的“草原文化研究”丛书。若从人类学研究的产食经济—生活方式看,不妨更明确地称之为“游牧文化”。游牧文化是欧亚大陆腹地之中亚草原地带率先孕育出来的一种饲养家畜和非定居的生活方式,由于其中包括家马、骆驼的起源和马车的起源,极大地影响到整个旧大陆的历史发展进程。据俄罗斯专家库兹米娜的看法:史前期中亚地区生态环境中的半农半牧的混合型经济遇到危机,取而代之的便是放弃农业种植的纯粹游牧文化的崛起,而游牧文化的兴起同时给伟大的丝绸之路路线形成带来催化剂(库兹米娜《丝绸之路的史前史》,英文版第59页)。在中国北方草原地带展开的古文化调查,将给亚欧大陆桥的形成史研究带来新的视角和材料。

第六次考察:玉帛之路河套道。2015年7月完成。行程为北京—包头—固阳—阿善遗址,鄂尔多斯—保德—兴县—神木—府谷。考察寨子疙瘩、一系列史前文化遗址及其出土玉器情况,特别是兴县猪山的龙山文化大型祭坛情况。考察成果见拙文《兴县猪山的史前祭坛——第六次玉帛之路考察简报》(《百色学院学报》2015年第4期)。

第七次考察:玉石之路新疆北道。2015 年8月完成。考察路线是:兰州—乌鲁木齐—北庭—木垒—清河—阿勒泰—克拉玛依—玛纳斯—乌鲁木齐。此行主要观察到草原鹿石和石人等古代游牧文化遗迹,兼及现代玉石市场上新开发的戈壁滩五彩石英石——金丝玉的出产情况。考察组从甘肃广河县出发,经兰州至乌鲁木齐,访问新疆文物考古研究所、新疆自治区博物馆、新疆文联、华凌玉器市场等。从乌鲁木齐东行至北庭,考察佛教寺院遗址,再驱车东行,至木垒县平顶山,由中国社会科学院考古研究所新疆队队长巫新华研究员接待,考察史前墓葬考古发掘现场;自木垒县穿越准格尔盆地北上至清河县,由郭物研究员接待,考察三道海子图瓦人文化墓葬和石堆金字塔、鹿石等。再驱车自清河县西行,抵达阿勒泰市,考察阿勒泰博物馆、戈壁玉市场、切木尔切克史前石人、石棺墓群遗址等。回程自阿勒泰驱车南下,途经克拉玛依、奎屯、石河子、昌吉,返回乌鲁木齐。

第七次考察可视为2015年来的第五、六次考察对象“草原玉石之路”的延伸。新疆北疆地区不仅以草原、盆地著称,而且是贯通蒙古草原与中亚草原的中间地带。在草原岩画、草原石人文化和鹿石文化方面,都属于和蒙古草原一脉相承的文化传播带。

第八次考察:玉帛之路新疆南道及青海道。2015年9月完成。考察路线是:兰州—临洮马衔山—兰州—西宁—湟源—青海湖—乌兰—都兰—格尔木,再从格尔木北上,到花土沟—若羌—且末—民丰—于田—洛浦—和田—墨玉,最后到达乌鲁木齐的新疆地质博物馆。

第七次和第八次考察的路线设计分别以新疆北疆和南疆为目标,南疆聚焦自阿尔金山至昆仑山一线的传统优质透闪石玉矿带分布情况,及其当代和田玉市场状况调研。在第八次考察进入新疆之前,还安排了再度考察甘肃马衔山玉料和首次考察青海玉主产地格尔木的行程。这样从格尔木一路往西北行,穿越柴达木盆地和阿尔金山,进入新疆若羌,就将古往今来中国西部主要的玉石产地基本上覆盖,相当于完成了一次较为全面、系统的玉文化资源普查。这样的新知识不仅对于理解古代文明有很大的益处,而且对于促进当代的玉文化开发和文化创意产业也有很好的学术指导意义。第八次玉帛之路考察的目标锁定为青海道至新疆南道,参与者有筹建中的新疆天阳昆仑文化研究中心、新首钢矿业公司河南分公司等新成员。考察地域跨越甘肃、青海、新疆三省区,单线行程3000多公里。聚焦玉矿资源点约10个:甘肃临洮马衔山玉矿、青海乌兰“昆仑翠”玉矿、青海格尔木白玉矿、西藏拉萨“西瓜玉”、青海与新疆交界处阿尔金山(花土沟,芒崖镇)糖玉矿、新疆若羌黄玉矿、且末糖玉矿、于田墨玉戈壁料、和田玉龙喀什河籽玉料、墨玉县卡拉喀什河(墨玉河) 籽玉料。玉料信息和标本采样工作基本覆盖以上各矿点,大体上包括我国当今玉石原料的青海料和新疆料的主要产地。第八次考察结束前的最后一个考察点是位于乌鲁木齐市的新疆地质矿产博物馆,那里展出了各种玉石原料的标本。与考察组在各地采集的玉料相对照,能够更明确地掌握中国西部玉矿资源的总体情况。此次考察发表的相关成果有:《新疆史前玉斧的文化史意义》 (《金融博览》2015年第12期)、《若羌黄玉》 (《丝绸之路》2015年第21期)、《白玉崇拜及其神话历史》 (《安徽大学学报》2015年第2期)。

第八次考察 在且末玉石市场

第八次考察 和田玉龙喀什河采玉现场

第八次考察 和田“楼兰玉斧”,章伟藏品

第九次考察:玉帛之路关陇道及陇东道。2016年1月25日至2月2日完成。路线是:兰州—通渭—庄浪—华亭—崇信—平凉—镇原—泾川—灵台—千阳—陇县—张家川—天水—西安。驱车行程约2000公里。本次考察旨在探明齐家玉器向东的延伸分布、丝路东线之关陇古道情况以及民间收藏情况。重要学术收获是对齐家文化遗址密集出现的庄浪县及其与关山道、陇东文化的关系,尤其是“月氏道”的位置确认、对古密须国的认识、对平凉地区作为关陇文化互动中介的认识、对镇原县常山下层文化的初步认识,都对齐家文化来源的认识带来启迪。同时也大大加深对中原龙山文化和西北齐家文化之间关系的认识,对齐家文化与先周文化和周文化关系的认识,关山两侧的秦陇古道及其文化互动情况,尤其是自齐家文化到寺洼文化和西戎文化的传承线索。考察成果见中国甘肃网即时发表的专家手记系列、《丝绸之路》2016年第6期专刊及《百色学院学报》2016年第2期“文学人类学”专栏发表的《第九次玉帛之路考察记》等。

前所未知的“中国故事”

由于古往今来的学者始终没有启动这样以玉石资源和玉石输送路线为主题的专业性和系统性考察活动,所以,我们九次考察的新知识积累与发酵作用正在逐渐显现出来。有些认识是计划之中的,有一些完全是出乎意料之外的。从实地观察和实物资料中找到的历史信息量是巨大和空前的。这些方面,足以提炼为若干重要的研究和创作素材,讲出我们以往根本未知的或不可能想到的一批“中国故事”。借用天水市作协主席王若冰先生的评语:“以‘玉帛之路’追溯丝路古道历史渊源,是对丝路文明史正本清源的贡献。”

下面对此类题材作一个初步的归纳和简介:

其一,常山下层文化:齐家文化玉礼器传统的由来。通过物质文化交汇过程的探索,理解以齐家文化为代表的中国西部玉文化孕育与兴起的历史真相。齐家文化的源头为什么出现在陇东?陇东位于泾河上游,沿着“泾渭分明”的水路传播,便与中原腹地(以渭河与黄河交汇处为轴心地带) 的史前文化发生密切关联。与齐家文化相比,常山下层文化的年代较早,其玉礼器传统显然与中原和东部的玉文化源流有关,成为中国史前玉文化发展中的“东玉西传”最关键的中介者。未来可以追踪研究的问题是,常山下层文化与中原史前文化的源流关系与互动关系,如庙底沟二期文化、客省庄二期文化、案板三期文化、商洛东龙山文化等。

第九次考察 在千河古道

其二,先夏文化与夏文化:齐家文化与夏文化的关系研究。夏禹出西羌是古代文献中反复出现的重要信息。过去的理解缺乏整体认识的知识背景,包括民族史与文化史的互动视角。通过齐家文化及其玉礼器体系与中原二里头文化关系的比较和辨识,特别是陕西石峁文化的新发掘与认识,能够对夏文化起源中的西北因素给予切实可靠的物质证明与理论诠释。

其三,先周与西周文化:齐家文化玉礼器传统的去向。齐家文化的西北当地后继者,如四坝文化、寺洼文化、辛店文化、沙井文化等,都没有继承齐家的玉文化传统,使之在西北地区被迫中断,难以为继。倒是从陇东至宝鸡地区的先周文化,以及随后的周人文化,有效继承了齐家的玉文化传统,使之最后融入中原国家的玉礼器体系传承。这是一个非常有趣的新研究领域,需要说明的是,西北史前玉文化在甘、青地区难以为继,却在关陇地区为周人继承,其民族学原因是什么?周人既是以夏人后裔为族群文化认同的主体,也是华夏观念形成中最基础的人种主体。与周人比邻和通婚的姜戎族或氐羌族,在陶器形制上便表现出明显的差异(如周人的连裆鬲与姜戎的乳状袋足鬲),其玉礼器传统的有无,同样体现的是华夷文化之别。需要聚焦的新问题是:在齐家文化与先周文化和周文化之间的关联性,是否能够考虑先夏文化与后夏文化的民族学辨识问题?

其四,马鬃山与马衔山:齐家文化玉料来源。中国史前玉文化的地域性分布,如红山文化和良渚文化、石家河文化等,大都以就地取材的玉料资源为其发生的物质基础。齐家文化玉器生产也不例外。过去不知道马鬃山与马衔山玉矿的存在,无法弄清齐家文化玉器的资源情况,如今的新认识刚刚揭开序幕,进一步探索的空间还很大,如古代的祁连玉矿开发情况。

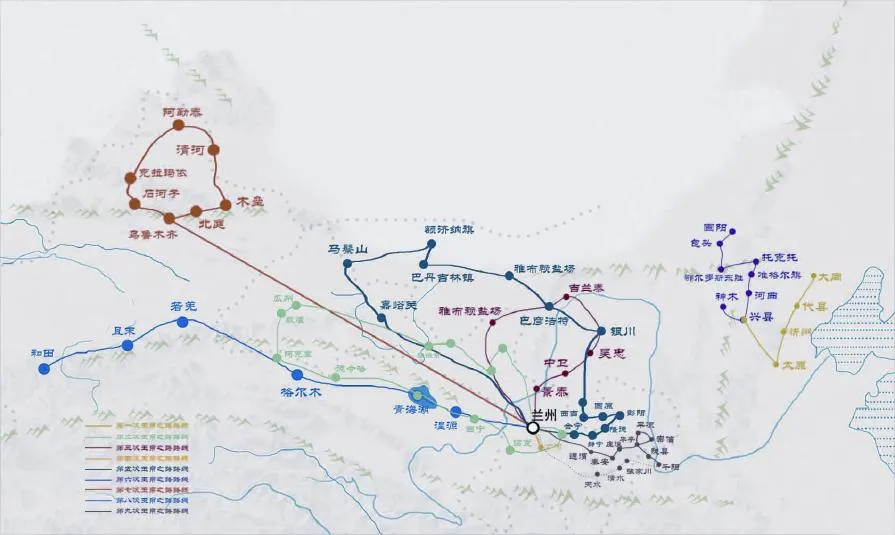

九次玉帛之路考察线路图

其五,玉石之路:齐家文化玉料东输路线图。相当于明确认识距今4000年上下的西玉东输路线情况,用实证的玉石和玉器采样,重建失落的丝路史前史之中国段。这方面的未来工作以玉文化标本采样和GPS定位图的绘制、中国玉石之路博物馆筹建等为发展远景。其所能够拉动的文化创意与旅游新线路开发,是可以预期的。

其六,用玉石之路的原型作用及其文化置换,说明中国所以为中国的原理。探索西玉东输的常年积累,造就多线路的玉石之路,其所带来的文化传播之多米诺效应,波及丝绸的向西出口和佛教石窟寺的东传,在具体的考察资料梳理基础上,瞄准以往的学术研究空缺,提示文化传播中的因果链条和时代变化。已发表论文《从玉石之路到佛像之路——本土信仰与外来信仰的置换研究之二》 (《民族艺术》2015年第6期)、《从玉教说到玉教新教革命说——华夏文明起源的神话动力学解释理论》 (《民族艺术》2016年第1期)、《多元如何一体:华夏多民族国家形成的奥秘》 (《跨文化对话》总第35辑,三联书店,2016年)、《多元“玉成”一体——玉教神话观对华夏统一国家形成的作用》 (《社会科学》2015年第3期)等。对中国所以为中国的人文地理要素与精神信仰要素之间,找出本土文化理论建构的契机。

其七,玉石之路关山道:揭示秦文化东进中原并最终统一中国的奥秘。最后两天穿越千河流域的关山飞度,聚焦秦人从甘肃东进中原的路线,观摩了张家川县马家塬西戎墓地发掘现场,以及清水县战国西戎墓地出土的金银器,体会了先秦古书中所说秦人与戎狄杂居的真正含义,以及秦人兵器领先、马车和车战技术领先,以至于最终能够武力统一中国的奥秘。可以说,玉帛之路的实地考察逐渐让我们明确中国之所以为中国的深刻学理。为什么秦统一中国后要熔化天下之金属兵器,用一件至高无上的宝玉和氏璧打造象征天命和权力的传国玉玺?关于秦人族源问题,目前学界有“东来说”和“西来说”相持不下。我们认识到,东来的玉文化和西来的金属兵器文化和马文化,正是成就秦人丰功伟绩的关键文化融合要素。

玉帛之路:重建中国文化品牌与中国话语

在文化自觉与反思西方学术话语的背景下,为重建中国人拥有自主知识产权的国家文化品牌,九次玉帛之路考察活动提炼出一个现实的文化建设目标——将有数千年历史的中国玉石之路申报世界文化遗产。为了和当下流行的“一带一路”国家战略相呼应,玉石之路的系列考察活动借用了中国人熟悉的古汉语词汇,从本土立场出发,重新命名为“玉帛之路”考察活动,希望能够比源于西方人的“丝路说”更为完整地体现这一条中西交通要道形成的历史真相和因果链条。

新时期以来的文学人类学一派跨学科研究,打通文史哲和考古学、神话学,倡导实物证明的四重证据法,将8000年延续至今的玉文化作为华夏文明发生的一条文化主脉。发源于西辽河流域的史前玉文化,经过约4000年的传播,覆盖到中国大部分地区,史前玉文化传播的信仰原因,可概括为以玉为天和以玉为神圣的玉石神话系统,作为先于文明国家而形成的一种“国教”,积淀为华夏国家的核心价值观。无论是儒家的“君子比德于玉”伦理观,还是道家的玉皇大帝信念、琼楼玉宇的天国想象,乃至“宁为玉碎”的舍生取义精神,以“温润如玉”为理想的艺术美学,无不发源于史前的玉石崇拜神话。考古学提供的出土玉器叙事链,表明华夏文明及其独有的核心价值理念足有8000年历史,堪称举世罕见。研究表明,中国玉文化史潜藏着一种巨大的文化资源,亟待从国家文化战略层面给予重视和开发。基于九次玉帛之路考察的西部田野经验,2016年初,以国家社科基金重大招标项目“中国文学人类学理论与方法研究”课题组名义提交的对策报告《玉文化重建中国文化品牌》中指出:

“玉帛之路”的提出,可以成为一场中国本土文化重新自觉运动的开端及助推器,促进人文学术知识创新的起跑点,也能够成为拉动文化产业和经济转型的符号资源。

当今的大国崛起之现实需求,逼迫出新的学理问题,那就是重新认识中国文化的特质,确认中国传统的核心价值。随着“一带一路”战略的实施,给西部大开发的方式带来转变:从自然资源开发到文化资源开发,当下可实施的是横贯陕、甘、宁、青、新五省区的玉文化旅游路线设计。

千里之行,始于足下。玉之所存,道之所在。

前人植树,后人乘凉。玉帛互动,千秋万代。