劳模是怎样“焊”成的

2016-08-04

几天前,正在工地上忙碌的张辉又一次接到了云南省一家大型水电安装公司的电话,催他敲定“入伙”的事儿。张辉的回答依旧是两个字:“不去!”

最近几年,诸如此类的“邀约”,张辉接到不少,目的只有一个:让他“跳槽”。更有甚者,一家私企老板在他家“蹭”了两三天,也没能让他松口,临走撂下一句话:“莫非你的脑袋瓜子里装的都是糨糊,咋就不开窍呢?”

说实话,面对人家抛出的几万元乃至几十万元的月薪,张辉的心思也曾活络过。不过,思前想后,他最终抵抗住了“诱惑”。

张辉说:“从进入黄河明珠集团的第一天起,我的命运就和企业‘拴在了一起!”

“焊接是手艺,更是学问”

1979年12月,17岁的张辉进入三门峡市水力发电厂(黄河明珠集团的前身),当了一名电焊工。

入厂后,第一关是为期三个月的封闭集训。说是集训,其实就是上午学习理论,下午实践操作,如同车轱辘战似的,没个头儿。这倒不说,最恼人的还是枯燥乏味。结果,集训还没过半,就有人因为吃不消而申请转岗了。

张辉在默默地坚持着,并很快引起了师傅陆风春的注意。陆风春发现,在40多名学员中,张辉年龄虽然最小,但学习最上心、干活最实在,从不抹泪叫苦、偷懒耍滑。尤其是上操作课的时候,好多人都是比葫芦画瓢,模仿师傅的示范动作草草练上一遍就算完事,张辉却要反复练上多回,碰到不懂的就记在随身装着的小本子上,课后再向师傅一一求教。一来二去,陆风春喜欢上了这个沉默寡言的小伙子,有意识地给他“开小灶”,手把手地传授焊接方法和技巧。张辉进步很快,只用了两个多月时间,便学完了全部课程,成为那批学员中唯一一个提前拿到合格证、上岗工作的学员。

上岗后,张辉交出的第一件作品是塑钢焊接。只见他熟练地操起焊把,戴上遮眼罩,夹着焊条,对准焊接点左右一划,便大功告成。之后,他美美地欣赏起来:表面成型良好,焊缝高度差在0.6毫米以内,焊丝选取及填丝频率与输入热量匹配良好,焊件整体变形量和熔池范围也都控制得恰如其分。张辉心想,师傅一会儿来验收时定会大加褒扬一通。

然而,张辉等来的不是表扬,而是严厉的斥责。陆风春在验收时丝毫不留情面,像放连珠炮似的,指出了一堆问题,比如收尾时焊接速度控制凌乱,收弧时回填未能填满弧坑,等等,在勒令他返工后,便背着手扬长而去。

张辉是个要强的人,师傅的一顿臭骂让他差点晕倒。他爆发了,掂起铁锤和钢钎,冲着焊接处就是一顿狂砸,又忙活了半个多钟头,才将活儿干完。

当晚,陆风春掂着厂里配发的劳保用酒(一种专用于焊工祛湿的保健酒)来到他的宿舍。师徒俩边喝边聊,拉了大半夜的家常,最后自然就说到了白天的返工上。此时,张辉才明白陆风春的良苦用心,师傅看他是棵好苗子,有意“栽培”他。

“焊接是手艺,更是学问。”如今,师傅已经去世多年,然而师傅的这句话却时常萦绕在张辉的耳边,犹如一盏明灯,激励着他,让他铁下心来,把焊接当成一门学问去“钻”,而不仅仅是一门吃饭的手艺。

大伙发现,本来话就很少的张辉从此更是不肯与人多扯一句闲话,出工时拼命地工作,收工后就窝在宿舍里“啃”书,偶尔调休的时候也不和工友们凑到一块儿喝酒打牌,而是摸到附近的工地上去“偷”看人家操作。

你还别说,靠这种法子,张辉还确实 “偷”到了不少“真经”。

一次,张辉看到一名老电焊工的焊接手法特别新颖。当第一个熔池形成后,将焊条向上挑,却不熄弧,待熔池凝固后再将焊条引向第一个熔池上方点焊第二个熔池,然后再将焊条向上挑,依次类推。在他看来,老电焊工就像舞台上的乐团指挥,潇洒、飘逸。他立马就喜欢上了,两眼紧盯着,全然忘了自己没有戴遮眼罩,以至于“打”了眼,滴了兩天眼药才好。

后来,张辉才知道这种焊接手法叫挑弧焊法。一段时间练习之后,他便熟练掌握了挑弧焊法的技巧。他说:“一挑一落中,颇有点挥斥方遒、指点江山的感觉,让我特别满足。”

“玉不琢,不成器;人不学,不知义。”正是靠着日复一日的勤学苦练,张辉的焊接手艺日渐娴熟,无论是气焊、电弧焊、氩弧焊、氩电联焊等焊接方法,熔焊、压焊、钎焊等焊接技巧,还是焊缝的弹性匹配、焊接接头放置和装组配件应用等焊接工艺,他都熟稔在心,运用自如,至今仍保持着公司多种焊接生产周期纪录。多年来,张辉先后荣获集团公司第一届、第二届“双十佳优秀技术能手”“优秀工人”“首席员工”,2002年获得黄委焊工竞赛第三名,2006年获“全国水利技能大奖”,2002年被评为电焊高级技师。

“山再高,总在攀登者的脚下”

1991年4月,张辉被任命为电焊一班班长。

在常人眼里,班长压根儿算不上个官儿。然而,张辉却非常珍惜。他说:“这是组织上的信任,既然干了,就要干好!”

电焊一班有20多名工人。管理上,张辉实行优化组合,让技术互补的工人自由搭帮,又采取“一对一”或“一对多”的结对方式大搞传帮带活动。另外,每项工程结束后,他都要将大伙遇到的技术难点汇总起来,予以集中讲评,对于共性的技术难题,则组建技术攻关小组,亲自挂帅,强力攻关。

长期以来,水轮发电机组过流部件的严重腐蚀,一直是困扰发电机组安全运行的一道难题。为了在抗腐蚀防护及焊接工艺方面有一个大的突破,1994年6月,黄河明珠集团公司和北京市水科学技术研究院、昆明贵金属研究所等多家科研单位经过协商,决定进行全汛期机组水下防护试验。接到这项任务后,张辉率领工友们进行了深入研究,并制订了翔实的技术方案。为了避免因焊接质量影响试验效果,张辉又将全面质量管理与检修工作紧密结合起来,组建了焊接全面质量管理攻关小组,针对强腐蚀区防护材料的焊接工艺开展科技攻关活动。经过近百次不同材料、多种工艺的反复试验,终于圆满完成了试验任务,受到集团公司的通报表扬。

难关一个接着一个,考验着张辉和工友们的智慧和担当。

2004年3月,正值汛期洪水发电的关键时期,受黄河高含沙量水质的影响,黄河明珠集团旗下的一台发电机组顶盖排水系统出现故障。经过检查,原来是水导瓦受水浸泡过久,造成油泵电机传动轴滚切,磨机球面瓦缺油而导致巴氏合金瓦表面烧熔。若更换水导瓦,不仅影响生产,而且经济损失巨大,更何况一台新水导瓦售价都在30万元左右,企业难以承受。怎么办?领导层经过商议,决定对水导瓦进行不停工焊补修理。谁去修?领导们不约而同地都想到了张辉。

其实,在接到任务之前,喜欢琢磨的张辉就已经在寻找解决这一难题的办法了。他找来一大摞资料仔细查阅,最后决定采用不挂锡直接焊接的巴氏合金技术。操作中,他还和大伙一道摸索出了一套用特殊工艺对基体表面进行氧化物、杂质去锈的新方法,最终攻克了水导瓦焊补修复这一难题。不仅填补了该项技术的空白,同时还为企业节约了大量资金。张辉撰写的论文《巴氏合金在水轮发电机组水导轴承中的运用》被推荐到中西南十八省(区、市)焊接学会联合会第八届年会暨学术交流会上交流,并被收录进年会编纂的《论文集》一书中。

工友们知道,张辉有一个左右手都能使用焊把的“绝招”。说起这个,与他的母亲还有点关系。

小时候,张辉是个左撇子。为了纠正这个习惯,他没少挨母亲的训。后来,他练会了左右手都能拿刀切菜、削苹果。他自己也不曾想到,这门“绝技”竟然在工作中派上用场,并最终练成了一个“绝招”。

2008年年初,张辉率队奔赴甘肃大峡发电公司,对4号机组叶片实施焊接防变形大修。由于作业空间狭小,大面积施工无法展开,影响了作业效率。更无奈的是,一些拐弯抹角处的焊接面,让右手作业者望“面”兴叹,根本无从下手。正在大伙急得干瞪眼的时候,一名工友提醒张辉可否用左手试一下。一句话让张辉如醍醐灌顶。他探身钻进机组内部,左手拿着焊把焊接起来,效率高不说,表面成型、花纹脉络等效果丝毫不亚于右手操作。等他钻出机组的时候,工友们一起高声地为他喝彩。

从此,左右手握焊把就成了张辉的一个“招牌”动作。只要逢着施展不开的施工场所,他就左右开弓,工作效率成倍提高。在他的带动下,几名工友也开始练习这项技艺。张辉的母亲闻听后笑笑说:“我这是无心插柳柳成荫啊。”

山再高,总在攀登者的脚下;路再险,一再被开拓者跨越。数十年来,在布满荆棘的创新之路上,张辉遇水造桥,逢山开路,演绎着一个又一个传奇。

在陕西魏家堡转轮修复焊接作业中,张辉研究提出的不锈钢药芯焊丝与二氧化碳气体保护相结合的焊接新技术,大幅提升了机组部套件焊接质量和生产效率,并为同类型转轮焊接提供了宝贵的经验。在山西万家寨机组通风改造焊接作业中,他提出的对活塞盘先取试样分析化学成分,再加工去除缺陷等新工艺,成功解决了因材质特殊易产生焊接裂纹的难题。多年来,他参与研究试验的不锈钢药芯焊、富氩气体保护焊、焊接坡口工艺改进等多项焊接新技术、新工艺、新方法,也在企业内部得到应用和推广,并获得了多项科技进步奖、创新成果奖和优秀合理化建议奖,为企业节约资金上百万元。

“人要学会感恩”

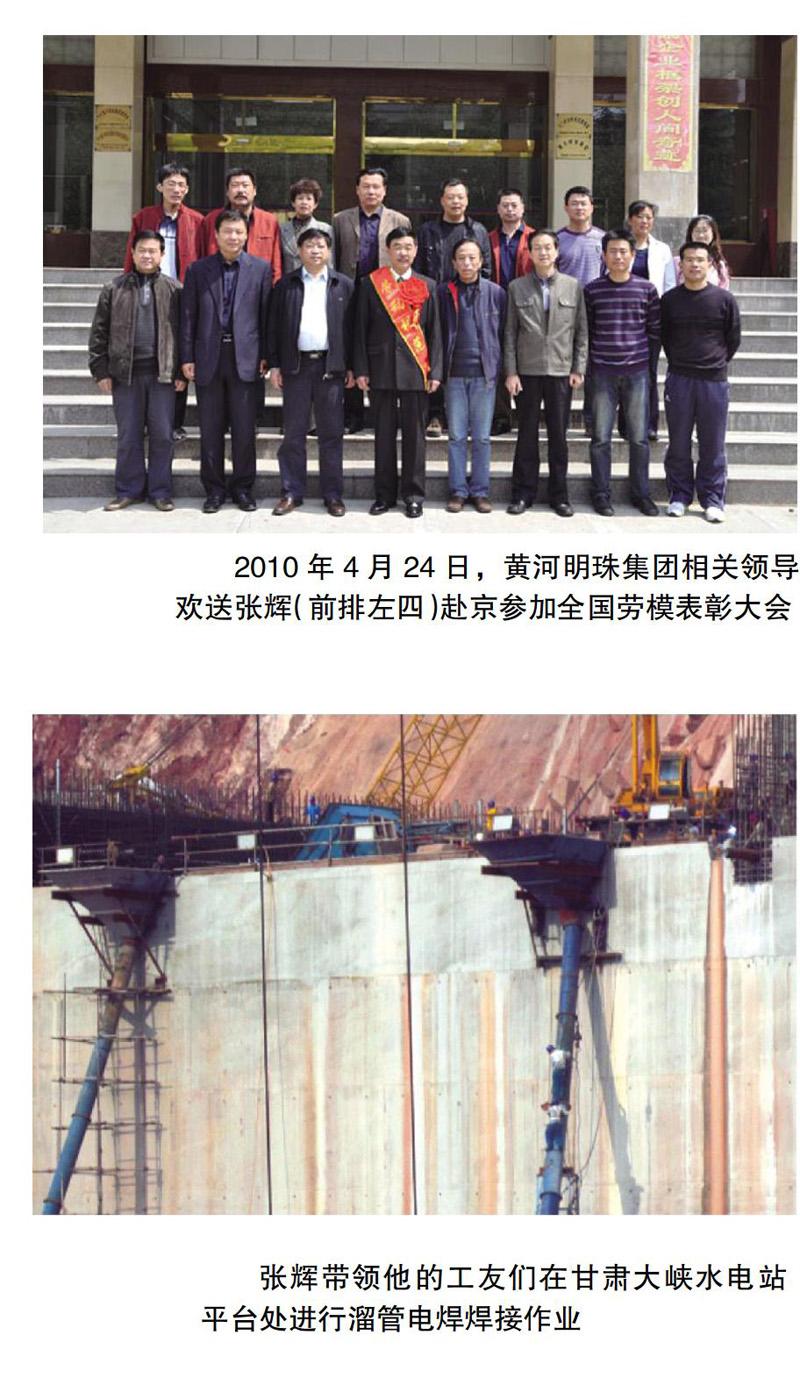

2008年,黄委劳动模范;2009年,河南省劳动模范;2010年,全国劳动模范。三年间,张辉一步一个台阶,阔步走向事业的顶峰。2010年10月8日,黄委还特意颁发嘉奖令,对他获得全国劳动模范予以通令嘉奖。

荣耀“加身”,是好事,却也给张辉带来了苦恼。

当初,曾有人问张辉:“当了劳模,工资和奖金都涨上去了吧?”他听后哭笑不得,回答道:“钱没涨一分一厘,不过我非常珍惜劳模的荣誉。”

除了劳模,30多年来,张辉还获得过“全河技术能手”“全国水利技术能手”“全国职业技能大赛优秀选手”等荣誉称号。这些荣誉称号虽没有给他带来丰厚的物质回报,却让他品味到了人生的价值所在。对于每一项荣誉,他都小心呵护,像呵护自己的眼睛一样,时刻以百倍的付出、百倍的努力、百倍的成绩去捍卫它们。

名气大了,自然就吃香。从2010年开始,山西、陕西、云南等地的多家水电安装企业私下和张辉接触,以高薪聘请或采取技术入股的方式邀他“入伙”赚大钱,都被他一一谢绝。

张辉自幼过惯了苦日子,和身边多数人一样,从不觉得钱多了会扎手。然而,再多再大的诱惑也“俘获”不了他的心。他知道,是黄河明珠集团培养了他,是黄河明珠集团给了他施展才华的舞台,这里是他的灵魂的根,是他的心灵家园。他说:“人要学会感恩!”

电焊工的工作条件十分艰苦,圈内曾有“世上有一千种死法,最糟糕的就是电焊工”的说法。2012年年初,张辉奉命带队开赴小浪底水利枢纽养护工程现场。在对机组水下部位进行检修时,不仅要面对浓烟、潮湿和空间狭小的问题,同时还要确保焊接的质量,尤其在叶片轴柄根部的裂纹处理中,焊道层间的温度高达100摄氏度。困难和问题错综复杂,却没有吓倒他。他帶领工友们在蜗壳中一干就是几天几夜,顺利完成了检修任务。

多年来,张辉先后参与了30余台次的水轮发电机组扩大性大修工作,两次支援新疆水电站建设,并两次奔赴葛洲坝,对二江电厂水轮机组叶片进行喷焊防护试验,为企业创造了显著的社会效益和经济效益。

工友们发现,在张辉的身上,总是随时揣着一本小册子。这个习惯还是从他参加工作时就养成的。小册子上记的是他的工作心得和各种部件的焊接位置、焊接方法、焊接经验等,点点滴滴、密密麻麻,俨然一本宝贵的焊接技术手册。张辉没有将这些技术秘诀“唯己所用”“秘不外传”,而是将其提供给工友们学习借鉴,被大伙称为“手边的教科书”。

近年来,张辉先后带出徒弟10余名。徒弟们对他既怕又爱,怕的是工作中出了差错被他“啰唆”。照徒弟们的话说:“师傅平时惜‘话如金,但只要看到我们的操作方法不当或是焊缝质量有问题时,就会啰唆不断,直到改正为止。”令徒弟们佩服得五体投地的是,每次探讨的结果都证明张辉说的是对的。

针对这几年焊接设备不断更新换代、自动化程度不断提高的状况,张辉积极组织开展技术业务培训,并带领大伙学习新设备,研究新工艺。近几年,他联系并选派两批共7名职工到洛阳中油二建电焊培训基地和郑州特种焊接研究所接受培训。在张辉的带领下,电焊一班已成为黄河明珠集团的主力焊接班组,多次被评为集团“先进班组”。渐渐地,这个几乎由年轻人组成的班组,产生了2名高级技师、6名技师和2名高级工,还涌现出了一批集团公司“模范共产党员”“先进生产工作者”“青年岗位能手”,完成了一个又一个急、难、险、重的生产任务,为企业的提速发展做出了突出贡献。

张辉喜欢特立独行,少有的几个好朋友也仅限于工作来往。有人说,这人没情调,除了电焊之外什么都不懂、什么都不会,但是一旦走近他,你会发现这个五十有四的男人同样是侠骨柔肠,热爱生活,心系家庭。只不过,为了自己挚爱的事业,他将这些深深地掩埋在了心底,从不流露分毫。

2006年年初,黄河明珠集团公司组织对三门峡水利枢纽6号、7号发电机组主变压器的安装焊接工作。张辉和工友们日夜奋战在工程一线。其间,他的弟弟被医院确诊为癌症晚期。在弟弟住院治疗期间,张辉只抽空去医院探视了一次。

1997年8月30日,张辉的父亲因患病溘然去世。一连多个周年忌日,张辉都因工地上走不开而错过了祭奠。2015年8月30日,是父亲诞辰78周年纪念日。那天,在姐姐的最后“通牒”下,张辉告了一天假,从洛阳小浪底水利枢纽工地赶回三门峡祭祀父亲。

长跪在父亲大人的坟前,张辉哭得肝肠寸断,悲恸万分。站在一旁的姐姐见状,也不上前劝阻,就那么默默地望着他。她知道,父亲去世之后,弟弟因忙于工作而很少来看望父亲。今天,就让他们爷儿俩好好聚聚,让弟弟痛痛快快地,一诉衷肠……