角接触球轴承的结构参数对接触应力的影响及优化

2016-07-26张胜伦徐华买买提明艾尼张磊

张胜伦,徐华,,买买提明·艾尼,张磊

(1.西安交通大学 机械工程学院,西安 710049;2.新疆大学 机械工程学院,乌鲁木齐 830047)

疲劳剥落是引起轴承失效的主要原因,而对于滚动轴承,疲劳主要指接触疲劳。套圈和钢球表面在接触应力的反复作用下,其滚动表面金属从基体呈点状或片状剥落下来[1]。作用于钢球和沟道之间的载荷,仅能施加在二者之间很小的接触区域。接触表面上的高压应力不会扩散到整个滚动零件中,接触表面的破坏是研究的重点[2],故有必要对滚动轴承的接触应力进行分析。

角接触球轴承的钢球半径和内、外圈的沟道曲率半径直接决定了接触椭圆区域的大小,其对接触应力有直接的影响。文献[3-6]对滚动轴承接触应力已有大量的研究,而对于影响接触应力的结构参数方面的研究涉及较少。文献[7]对深沟球轴承的沟道曲率半径对接触应力和变形的影响进行了研究,但网格质量不高。文献[8]研究了球径、接触角、沟道曲率等结构参数对接触应力的影响。文献[9]研究了不同外载荷和转速下,轴承结构参数对其生热和接触应力的综合影响。

现以B7008C角接触球轴承为例,基于ANSYS Workbench运用局部网格细化方法,分析钢球半径和内、外圈沟曲率半径系数等结构参数对接触应力的影响。

1 理论计算

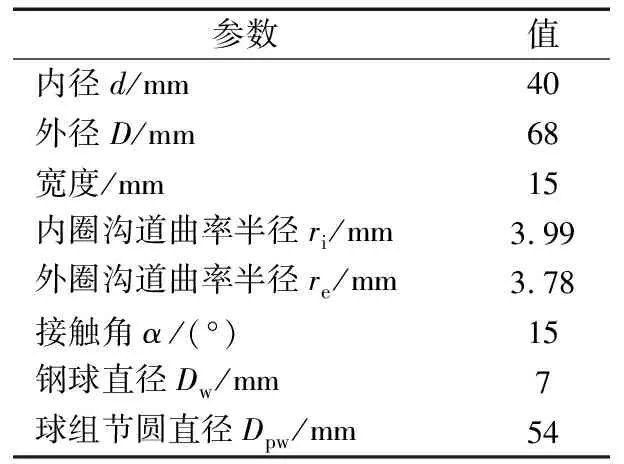

以B7008C角接触球轴承为例分析,其结构参数见表1。

表1 轴承结构参数

轴承材料为GCr15轴承钢,其材料参数为:密度ρ=7 830 kg/m3,泊松比ν=0.3,弹性模量E=207 GPa。

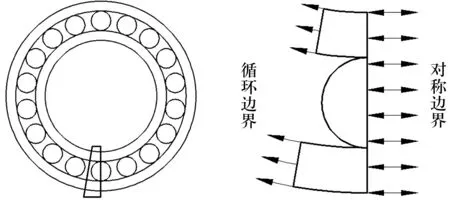

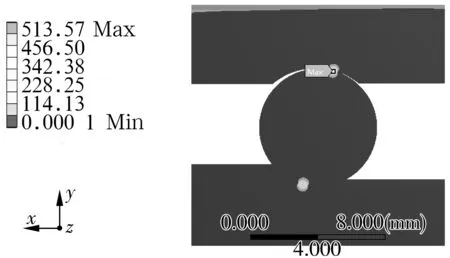

根据上述结构参数,不考虑游隙、润滑、自旋和滑动等因素,建立的计算模型如图1所示。

图1 计算模型示意图

根据圣维南原理[10],选取一个钢球单元的一半为计算对象,该钢球与内外圈接触区域的应力与其他钢球接触区域的应力之间的相互影响可以忽略。

根据Hertz接触理论[11]可得接触椭圆长、短半轴分别为

(1)

(2)

钢球与内、外圈的最大接触应力分别为

(3)

(4)

式中:a*,b*由主曲率差F(ρ)决定;∑ρ为曲率和系数;Q为钢球载荷,为方便计算,取Q=100/cos 15°=103.528 N。

根据Hertz接触理论可得ai=0.365 910 mm,bi=0.084 559 mm,ae=0.437 922 mm,be=0.085 900 mm,σimax=520.36 MPa,σemax=428.01 MPa。

2 有限元计算

2.1 建模与网格划分

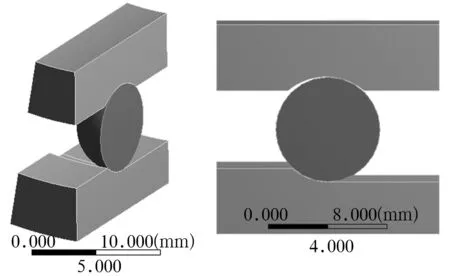

忽略圆角、游隙等,建立一个钢球单元一半的三维模型如图2所示。

图2 有限元计算模型

综合运用虚拟球影响与膨胀层控制的先进网格划分方法对上述模型进行接触位置的局部细化。虚拟球半径为0.6 mm,虚拟球内控制网格大小为0.02 mm,膨胀层总厚度为0.25 mm,总层数为7,层间增长率为1.2[12]。在接触椭圆区域表面,单元体的边长小于接触椭圆短半轴长度的一半,在受力法向深度,单元体的边长小于接触椭圆短半轴长度的1/4[13]。网格划分结果如图3所示。

图3 网格划分

2.2 约束与载荷

在模型的内圈上施加100 N的纯径向载荷,设置轴承外圈固定。

2.3 接触与边界条件

钢球与轴承内、外圈的接触类型设置为摩擦接触,摩擦因数为0.03。模型的截面和端面分别设置为图1所示的对称边界和循环边界。

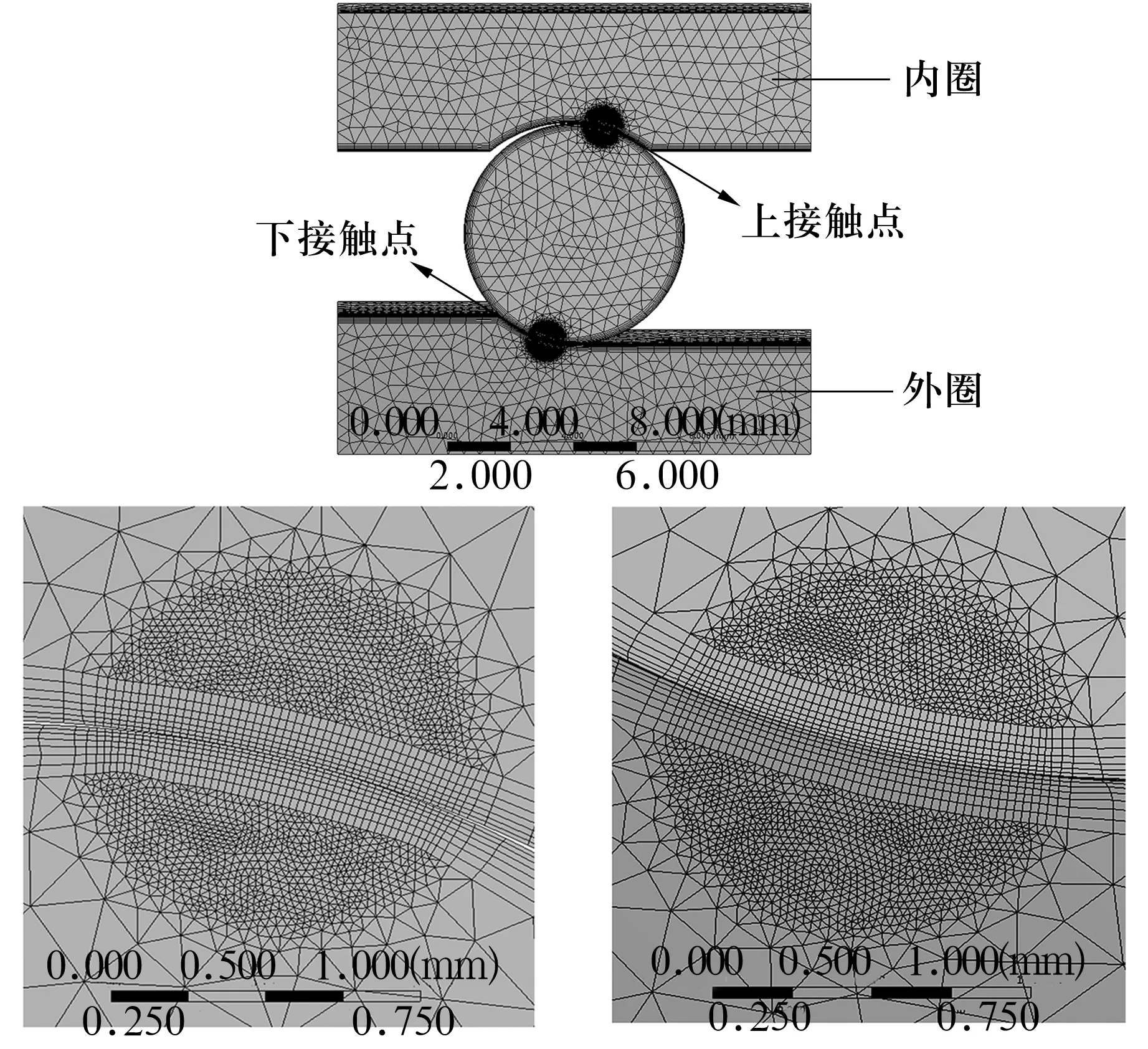

2.4 结果与分析

经有限元仿真计算得该轴承的接触应力云图如图4所示。由图可知,钢球与内外圈接触的最大接触应力分别为513.57, 423.74 MPa,与理论计算结果误差不超过2%。由此可见,上述网格细化方法可精确计算接触应力。与传统理论计算相比,有限元分析计算简单,更加形象直观地建立轴承三维模型、设置合理边界条件即可求解滚动轴承接触应力。分析结构参数对接触应力的影响时,只需修改三维模型和边界条件即可,为轴承参数优化提供了更加便捷的途径。

(a)整体模型视图

3 结构参数对接触应力的影响

3.1 钢球半径参数

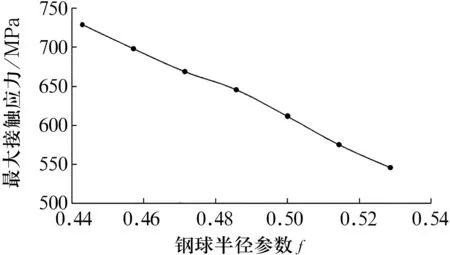

轴承内、外圈沟道曲率半径系数fi,fe不变,钢球半径分别为3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7 mm时,轴承最大接触应力随钢球半径参数的变化如图5所示。

图5 最大接触应力随f的变化

由图5可知,最大接触应力随钢球半径参数f的增大而呈线性减小。这是由于随f增大,接触椭圆区域的面积增大,在载荷不变的情况下,模型的接触应力逐渐减小;而钢球与内圈的接触区域面积总小于钢球与外圈的接触区域面积,故最大接触应力一直位于钢球与内圈接触区域。

3.2 内沟道曲率半径系数

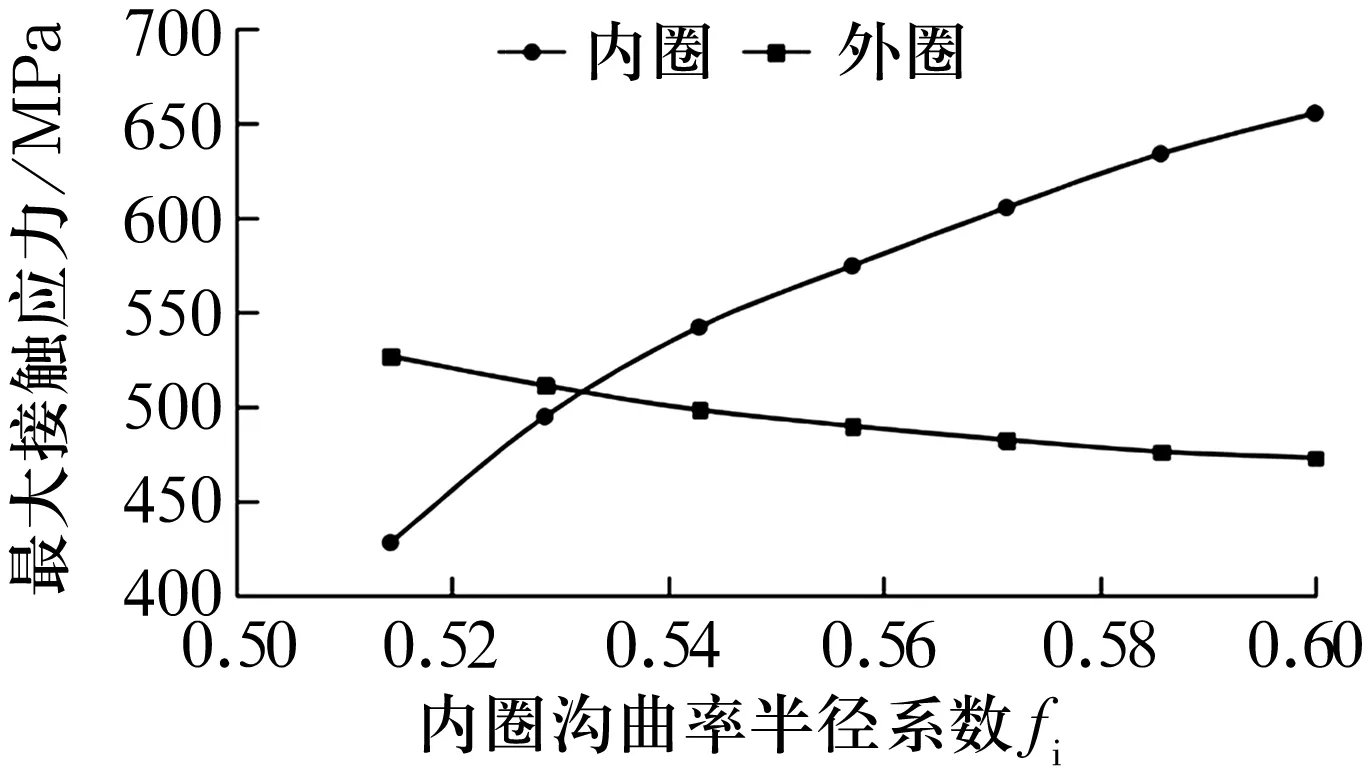

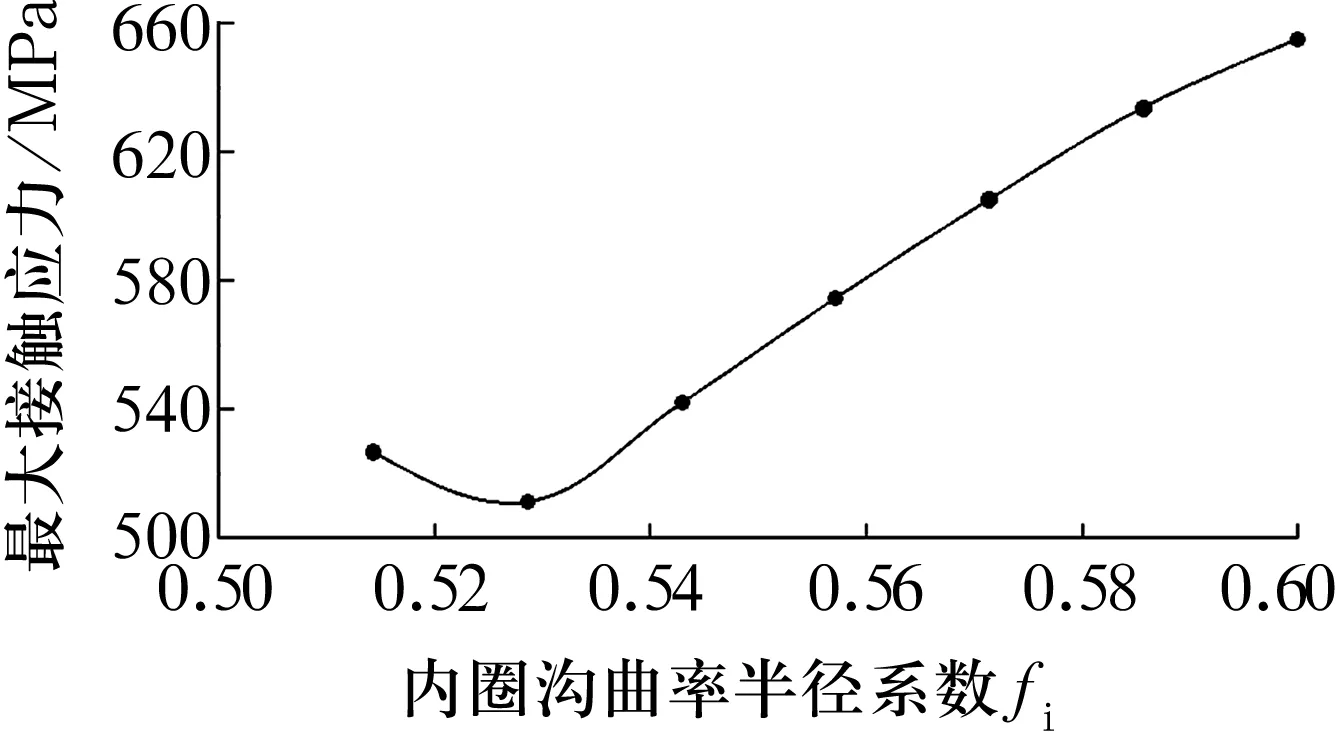

f,fe不变,fi分别为0.514 3,0.528 6,0.542 9,0.557 1,0.571 4,0.585 7,0.6时,内、外圈最大接触应力及整体轴承模型最大接触应力随内圈沟曲率半径系数fi的变化分别如图6、图7所示。

图6 内、外圈最大接触应力随fi的变化

图7 整体模型的最大接触应力随fi的变化

由图6可知,随fi增大,内圈最大接触应力增大,外圈最大接触应力逐渐减小,这是由于随fi增大,钢球与内圈的接触区域面积减小,在载荷不变的情况下,内圈的接触应力逐渐增大;由于应力分布不均匀,外圈的接触应力有所减小。由图7可知,整体轴承模型最大接触应力先减小后增大。结合图6和图7可知,整体轴承模型最大接触应力位置从钢球与外圈接触区域转移到钢球与内圈接触区域。fi增大到0.542 9时,内、外圈最大接触应力相等,此时整体轴承模型最大接触应力值最小。故当f,fe不变时,fi存在最优解使整体轴承模型最大接触应力值最小。

3. 3 外沟道曲率半径系数

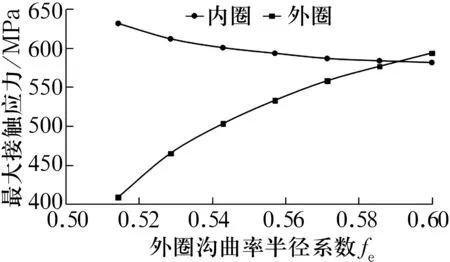

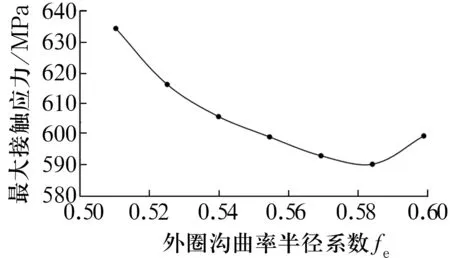

f,fi不变,fe分别为0.514 3,0.528 6,0.542 9,0.557 1,0.571 4,0.585 7,0.6时,内、外圈最大接触应力及整体轴承模型最大接触应力随外圈沟曲率半径系数fe的变化分别如图8、图9所示。

图8 内、外圈最大接触应力随fe的变化

图9 整体模型的最大接触应力随fe的变化

由图8可知,随fe增大,外圈最大接触应力增大,内圈最大接触应力逐渐减小。由图9可知,整体轴承模型最大接触应力先减小后增大。结合图8和图9可知,整体轴承模型最大接触应力位置从钢球与内圈接触区域转移到钢球与外圈接触区域。当fe为0.585 7时,整体轴承模型最大接触应力最小。故同样存在fe的最优解使得整体轴承模型最大接触应力最小。

3.4 小结

根据等寿命原则[14],轴承设计时,应该使钢球与内、外圈最大接触应力相等。有限元计算表明,存在最优沟曲率半径系数使得钢球与内、外圈最大接触应力相等,此时,整体轴承模型最大接触应力值最小,而减小最大接触应力可以显著提高轴承疲劳寿命[2]。

4 结论

1)在ANSYS Workbench中合理运用局部网格细化方法,可以精确计算角接触球轴承的接触应力。

2)随钢球半径参数增大,角接触球轴承的最大接触应力值呈线性减小。

3)存在最优内外圈沟曲率半径系数使钢球与内、外圈的接触应力相等,且此时整体轴承模型最大接触应力值最小。