采油用化学剂通用技术条件和评价方法标准适应性研究①

2016-07-21范洪富高圣平

姚 远 范洪富 高圣平 张 玉

1.中国地质大学(北京) 2.中国石油勘探开发研究院

采油用化学剂通用技术条件和评价方法标准适应性研究①

姚 远1,2范洪富1高圣平2张 玉2

1.中国地质大学(北京)2.中国石油勘探开发研究院

摘要目前,油田采油用化学剂种类多,用量大,适应性和针对性强。但存在生产企业及产品众多且各成体系,标准不规范等问题,使采油用化学剂的使用受到限制,亟待进行规范管理。针对压裂用化学剂、酸化用化学剂、调剖堵水用化学剂及化学驱等采油化学剂现行通用技术条件和评价标准体系进行了系统梳理,结合采油用化学剂最新的发展,讨论了现行通用标准和评价标准的适用性与存在问题,为采油用化学剂标准化工作发展提出以下建议:①加快非常规油气藏开发中的采油、增产化学剂配套标准的制定(如滑溜水、转向剂等标准);②梳理近年来的新技术、新工艺及配套的新产品或工作液,优选产品启动标准建设;③引入“负面清单”+“先行先试”管理制度;④建立全流程油田化学剂使用档案信息登记以及油化剂“配伍表”;⑤增加与安全环保性能评价和技术要求相关的标准内容。

关键词采油化学剂通用技术条件评价标准适应性

采油用化学剂的使用是实现油田储层改造、原油增产和残余油开采的一种重要手段。除一次采油基本不使用采油化学剂外,在压裂、酸化、调剖堵水、驱油等油井增产措施中使用了大量的采油化学剂[1]。近年来,非常规油气藏勘探开发迅速发展,致密油气藏、页岩油气藏、高温高矿化度油藏、稠油油藏油气田等成为常规的开发目标,对采油化学剂提出了多样化的需求。开发向深层拓展需要适用于高温高盐条件下的采油化学剂;开发后期控水稳油的要求提高,对于低渗透和稠油油藏,要求化学剂具有较高的强度;海上油田的开发,对配制条件、用量和环保等方面又有新的要求。由此,采油用化学剂的种类得以丰富,发展出多种功能性化学剂类型。一般分为压裂用化学剂、酸化用化学剂、调剖堵水用化学剂和驱油用化学剂等。同时,其用量和需求也迅速增长,诸多机构研发出大量高效、低廉、多功能、复合型的化学剂产品。

种类繁多的新产品对现行技术标准的适用性提出了巨大的挑战。目前,采油用化学剂的成分多样,功能性更为明确,在现场的作用机理更加复杂,现行标准难以满足多种油化剂的需求,也使得新技术标准的建立难度加大;同时采油用化学剂市场品牌多、厂家多、产品各成体系,使用标准不规范,国标和行标覆盖率低,使产品的使用也受到很大的限制;环保、职业健康及上下游一体可持续发展对技术标准的要求也进一步提高。通过开展采油用化学剂标准的通用技术条件和评价标准适应性分析,研究了现行标准存在的问题,提出对采油用化学剂标准发展方向的建议。

1压裂用化学剂及标准分析

1.1压裂液标准适用性分析

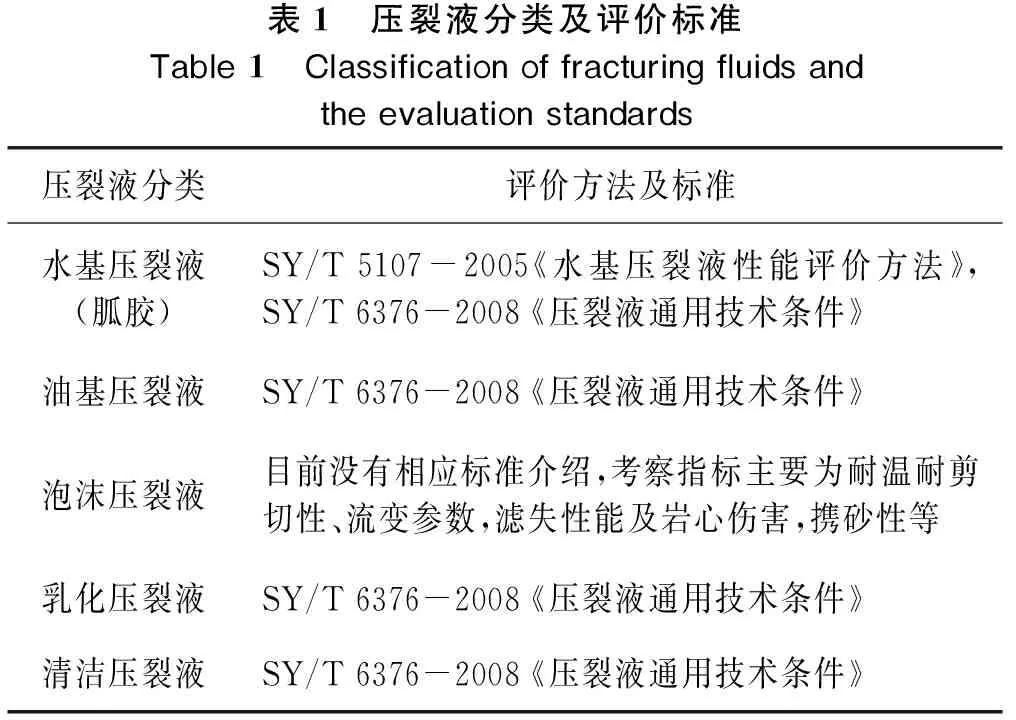

常见压裂液主要分为水基压裂液、油基压裂液、泡沫压裂液、清洁型黏弹性表面活性剂压裂液和缔合型非交联聚合物压裂液等[2-4]。不同体系的压裂液其评价方法和标准均有所不同,所涉及的压裂液分类及方法标准见表1,评价的主要指标包括耐温耐剪切性、流变参数、滤失性能及岩心伤害、破胶性能及残渣、携砂性等。

表1 压裂液分类及评价标准Table1 Classificationoffracturingfluidsandtheevaluationstandards压裂液分类评价方法及标准水基压裂液(胍胶)SY/T5107-2005《水基压裂液性能评价方法》,SY/T6376-2008《压裂液通用技术条件》油基压裂液SY/T6376-2008《压裂液通用技术条件》泡沫压裂液目前没有相应标准介绍,考察指标主要为耐温耐剪切性、流变参数,滤失性能及岩心伤害,携砂性等乳化压裂液SY/T6376-2008《压裂液通用技术条件》清洁压裂液SY/T6376-2008《压裂液通用技术条件》

目前,压裂液评价方法及标准主要为SY/T 5107-2005和SY/T 6376-2008。其中,对交联型水基压裂液的评价方法及要求相对较完善。SY/T 5107-2005详细说明了基液制备,交联液制备、冻胶制备等样品的制备方法及过程,对压裂液的耐温剪切测试,流变测试、岩心伤害、滤失性能、破胶性能等的测试方法也作了系统的说明。SY/T 6376-2008则既规定了水基压裂液,又规定了油基压裂液、乳化压裂液、黏弹性表面活性剂压裂液的基液黏度、交联时间、耐温抗剪切、黏弹性、滤失性能、岩心基质渗透率等性能指标及评价方法,样品的制备则参照SY/T 5107-2005。随着压裂液体系种类的增多,仅利用该两项标准进行评价存在一定的局限性。

(1) SY/T 5107-2005中部分性能评价方法适用范围有限。例如,残渣的测试方法采用的是离心法,然而在实际应用当中,当压裂液残渣浓度较低时,测试重复性较差,测试结果误差较大,有待改善。

(2) SY/T 5107-2005和SY/T 6376-2008两项标准主要是针对以胍胶、改性胍胶、HPAM等天然或合成类交联压裂液产品,而就整个水基压裂液体系来说,一些新型聚合物如疏水缔合聚合物,缔合型非交联水基压裂液却并不适用。由于目前缔合型非交联压裂液的制备过程中需要结合现场使用条件确定配方,其评价方法及标准目前仍主要参考这两项标准,其与现场的真实指标测定往往不相适合。另外,各类非植物胶的新型增稠剂及其压裂液尚无相应标准,有待将现有标准应用范围扩大或制定相关评价方法。

(3) 其他压裂液体系如油基压裂液、乳化压裂液、清洁压裂液等,其有效成分、作用机理与水基压裂液完全不同,若不加选择都使用适用于水基压裂液的标准进行制备和评价,则难以获得准确有效的评价结果,需要结合现场条件,明确补充其他压裂液的评价方法。

(4) 现行标准中尚无针对新型压裂液(如泡沫压裂液)的评价方法和技术条件规范。页岩油气、煤层气等非常规油气藏开发的压裂液(如滑溜水)和化学剂(如减阻剂)也应有适应其油藏特征和开发特点的通用技术条件和方法。

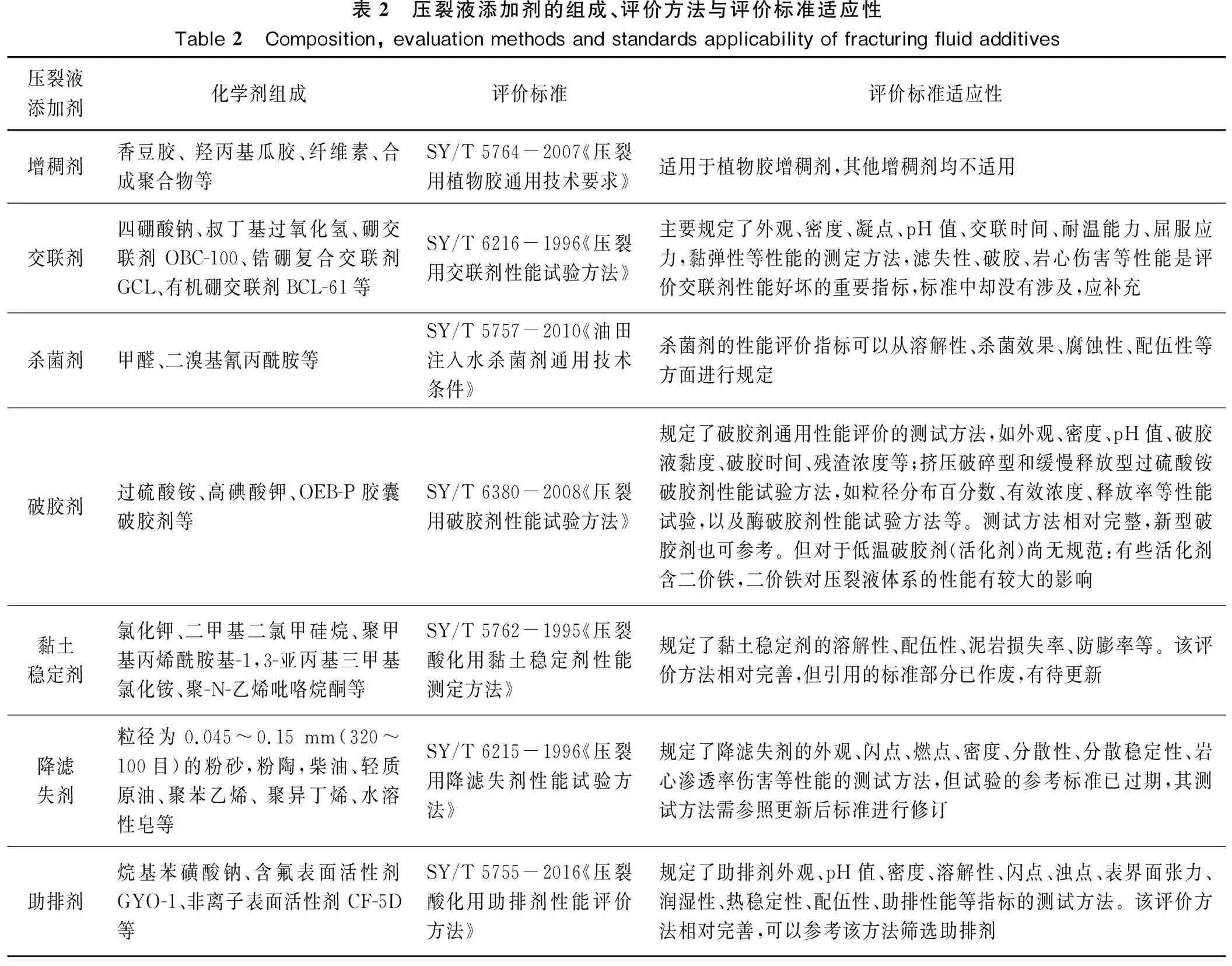

1.2压裂液添加剂及评价标准分析

压裂液添加剂对压裂液的性能影响非常大,不同添加剂的作用不同。正确选用添加剂,可以配制出物理化学性能优良的压裂液工作液,保证顺利施工,减小对油气层的损害,实现既改造油气层又保护好油气层的目标。添加剂主要包括:稠化剂、交联剂、破胶剂、pH值调节剂、黏土稳定剂、润湿剂、助排剂、破乳剂、降滤失剂、冻胶黏度稳定剂、消泡剂、降阻剂和杀菌剂等。 表2介绍了压裂液添加剂的化学组成、现有标准及适应性。

表2 压裂液添加剂的组成、评价方法与评价标准适应性Table2 Composition,evaluationmethodsandstandardsapplicabilityoffracturingfluidadditives压裂液添加剂化学剂组成评价标准评价标准适应性增稠剂香豆胶、羟丙基瓜胶、纤维素、合成聚合物等SY/T5764-2007《压裂用植物胶通用技术要求》适用于植物胶增稠剂,其他增稠剂均不适用交联剂四硼酸钠、叔丁基过氧化氢、硼交联剂OBC-100、锆硼复合交联剂GCL、有机硼交联剂BCL-61等SY/T6216-1996《压裂用交联剂性能试验方法》主要规定了外观、密度、凝点、pH值、交联时间、耐温能力、屈服应力,黏弹性等性能的测定方法,滤失性、破胶、岩心伤害等性能是评价交联剂性能好坏的重要指标,标准中却没有涉及,应补充杀菌剂甲醛、二溴基氰丙酰胺等SY/T5757-2010《油田注入水杀菌剂通用技术条件》杀菌剂的性能评价指标可以从溶解性、杀菌效果、腐蚀性、配伍性等方面进行规定破胶剂过硫酸铵、高碘酸钾、OEB-P胶囊破胶剂等SY/T6380-2008《压裂用破胶剂性能试验方法》规定了破胶剂通用性能评价的测试方法,如外观、密度、pH值、破胶液黏度、破胶时间、残渣浓度等;挤压破碎型和缓慢释放型过硫酸铵破胶剂性能试验方法,如粒径分布百分数、有效浓度、释放率等性能试验,以及酶破胶剂性能试验方法等。测试方法相对完整,新型破胶剂也可参考。但对于低温破胶剂(活化剂)尚无规范:有些活化剂含二价铁,二价铁对压裂液体系的性能有较大的影响黏土稳定剂氯化钾、二甲基二氯甲硅烷、聚甲基丙烯酰胺基-1,3-亚丙基三甲基氯化铵、聚-N-乙烯吡咯烷酮等SY/T5762-1995《压裂酸化用黏土稳定剂性能测定方法》规定了黏土稳定剂的溶解性、配伍性、泥岩损失率、防膨率等。该评价方法相对完善,但引用的标准部分已作废,有待更新降滤失剂粒径为0.045~0.15mm(320~100目)的粉砂,粉陶,柴油、轻质原油、聚苯乙烯、聚异丁烯、水溶性皂等SY/T6215-1996《压裂用降滤失剂性能试验方法》规定了降滤失剂的外观、闪点、燃点、密度、分散性、分散稳定性、岩心渗透率伤害等性能的测试方法,但试验的参考标准已过期,其测试方法需参照更新后标准进行修订助排剂烷基苯磺酸钠、含氟表面活性剂GYO-1、非离子表面活性剂CF-5D等SY/T5755-2016《压裂酸化用助排剂性能评价方法》规定了助排剂外观、pH值、密度、溶解性、闪点、浊点、表界面张力、润湿性、热稳定性、配伍性、助排性能等指标的测试方法。该评价方法相对完善,可以参考该方法筛选助排剂

表3 酸化用化学剂分类及标准适应性Table3 Classificationofacidizingagentandtheapplicabilityofstandards化学剂种类化学剂组成评价标准评价标准适应性酸液氢氟酸、盐酸、磷酸、氟硼酸、乙酸、硝酸等SY/T5765-1995《酸化用氟硼酸检测方法》规定了氟硼酸浓度、游离氢氟酸浓度、游离硼酸浓度、铁离子浓度、硫酸根离子浓度的检测方法。由于酸类种类较多,覆盖并不全面,需制定酸化用酸液的通用技术条件及评价方法。结合每种酸液现场应用特点,从密度、凝点、pH值、有效浓度、腐蚀性能与储层配伍性等方面建立标准铁离子稳定剂氮川三乙酸(NTA)、乙二胺四乙酸(EDTA)、多功能稳定剂LYLTW-5、柠檬酸、CT1-7B(异抗坏血酸钠、葡萄糖)等SY/T6571-2012《酸化用铁离子稳定剂性能评价方法》从采样、样品配制、pH值、稳定铁离子能力、溶解分散性、配伍性等方面评价了铁离子稳定剂性能,适用于产品的筛选和评价,相对完善缓蚀剂氧化缓蚀剂YH、苯乙烯-丙烯酸树脂的共聚物与多胺缩合物缓蚀剂、氯化甲基喹啉、稠环芳烃衍生物ZX-01、CT1-3B(酮、醛、胺缩聚反应物)、聚亚氨基胺肉桂醛等SY/T5405-1996《酸化缓蚀剂性能的试验方法及评价指标》规定了常压静态和高温高压动态腐蚀速率、缓蚀率测定方法及指标、乏酸中缓蚀剂防腐蚀测定方法及评价指标、缓蚀剂对岩心渗透率损害试验方法等。适用于盐酸及土酸酸化用缓蚀剂的试验及评价,不适用于其他酸液,需结合实际情况做调整稠化剂不饱和酸季铵盐与丙烯酰胺共聚物改性产物CT-19、CT-16,胍胶,HPAM,稠化酸SY/T6214-1996《酸液稠化剂评价方法》规定了酸液稠化剂类产品的性能评价方法。由于稠化剂性能包括酸溶时间、流变性、热稳定性、剪切稳定性、配伍性等。本标准评价剪切稳定性采用旋转黏度计30℃、170s-1下连续剪切120min,每间隔20min测定酸液黏度。该方法可进行改进,选用高级流变仪在不同温度及170s-1下连续剪切120min,能随时观测稠化剂的耐温抗剪切性助排剂胺盐型、季铵盐型、吡啶盐型,氟碳类长链表面活性剂SY/T5755-2016《压裂酸化用助排剂性能评价方法》与压裂液使用助排剂相同,适应性见表2黏土稳定剂有机离子复合物BSC-851、氯化铵、氯化钾SY/T5762-1995《压裂酸化用黏土稳定剂性能测定方法》与压裂液使用助排剂相同,适应性见表2

2酸化用化学剂及标准分析

酸化工作液中的添加剂主要由酸液、铁离子稳定剂、缓蚀剂、胶凝剂、乳化剂、助排剂、氧化解堵剂、黏土稳定剂等组成[5-10]。针对不同类型的酸化工作液现已制定超过6个评价标准,而不同标准的适应性有较大的差别,各项标准的适应性分析见表3。

总的来说,在酸化用化学剂标准中只对氟硼酸和磷酸两种类型的酸液体系进行了规范,而酸类种类较多,标准覆盖并不全面。理论上需要结合每种酸液现场应用特点,制定酸化用酸液的统一评价方法及通用技术条件。另外,转向酸及转向剂(泡沫型、聚合物及黏弹性转向剂等)在酸化压裂过程中增产效果明显,目前没有标准及技术规范,应予以增加。压裂酸化添加剂评价标准中的某些特定性能的评价方法及指标应做调整,对没有标准的添加剂也应适当增加。

3调剖堵水化学剂及标准分析

调剖堵水用化学剂分为油井堵水和水井调剖用化学剂两类[11-13]。我国大部分油田常用的调剖堵水用化学剂包括凝胶型调堵剂[14-16]、树脂型调堵剂、冻胶型调堵剂[17-19]、颗粒类调堵剂和聚合物型调堵剂[20-21], 并配合使用降滤失剂、缓凝剂、交联剂、延缓稳定剂等添加剂,其评价方法主要参考SY/T 5590-2004《调剖剂性能评价方法》。

SY/T 5590-2004规定了液体类和固体类调剖剂一般性能评价方法。液体类调剖剂主要测试其密度、反应时间、固相析出率等;固体类性能评价指标包括密度、反应时间、粒度分布、抗压强度等。该标准还规定了调剖剂岩心流动实验阻力系数、突破压力梯度、驱油效率、堵水率等的测定方法。以求从以上性能来判定调剖堵水效果,适用于冻胶型、凝胶型、树脂型、沉淀型等液体类调剖剂和水膨体型、颗粒分散型、颗粒固结型等固体调剖剂性能的室内评价。

当前调剖堵水剂评价标准有待进一步完善。例如,延缓交联聚合物调剖体系缺乏地层渗流和水冲稀下不成胶风险的评价;固体颗粒类调剖剂缺乏吸水膨胀速率、粒径大小及与地层孔隙的匹配性;缺乏从油层保护角度对类似水泥、黏土等物质的滥用导致近井地带堵塞问题的评估,导致多轮次调剖或深部调剖实施难度加大,效果变差。急需针对以上问题进行修订和完善。

4化学驱化学剂及标准分析

4.1表面活性剂驱

化学驱主要包括表面活性剂驱、聚合物驱、碱驱以及复合驱几种类型[22]。驱油用表面活性剂种类较多,主要为阴离子表面活性剂和非离子表面活性剂,应用相对成熟的是石油磺酸盐。SY/T 5908-94《驱油用石油磺酸盐性能测定方法》规定了石油磺酸盐的油、水的增溶参数,微乳驱、二元、三元复合驱界面张力及界面活性图、配伍性、流变参数、驱油效率、岩心滞留量等测试方法,但只适用于微乳驱油和复合驱油体系,或其他阴离子型表面活性剂性能测定。对于以石油磺酸盐为主的阴离子表面活性剂的活性水驱、胶束水驱、溶性油驱和泡沫驱的表面活性剂驱却不适用。同时,SY/T 5908-94应对石油磺酸盐基本参数,如无机盐浓度、活性物浓度以及平均分子量等进行补充。新的性能测定评价方法也可从界面张力、配伍性、流变参数、驱油效率、岩心滞留量等方面来思考,对各指标进行量化,形成新的通用技术条件。

4.2聚合物驱

常见聚合物驱油剂包括硬葡聚糖(SG)、黄胞胶(XC)、韦兰胶(Welan)、羟乙基纤维素(HEC)、部分水解聚丙烯酰胺(HPAM)、疏水缔合聚合物、耐温耐盐单体共聚物等。现有标准主要针对聚丙烯酰胺:①SY/T 6576-2003《用于石油采收率的聚合物评价的推荐作法》;②Q/SY 119-2007《驱油用部分水解聚丙烯酰胺技术要求》;③Q/SH 1020-1572-2006《驱油用聚丙烯酰胺》;④SY/T 5862-2008《驱油用聚合物技术要求》。主要规定了固含量、特性黏数、残余单体浓度、黏度、分子质量、粒度、溶解速度、黏度保留率等测定方法及指标范围。

以上标准适用于聚丙烯酰胺驱油剂的性能评价和技术指标,不适用于新型分子结构的聚合物,如疏水缔合聚合物、结构复合型聚合物、活性聚合物、聚合物表面活性剂(从分子结构特点可归类于疏水缔合聚合物)等驱油剂。疏水缔合聚合物较普通的聚丙烯酰胺聚合物突出了疏水缔合作用,使性能及驱油效率有了很大的改善。现有的检验手段及指标不足以全面衡量疏水缔合聚合物的综合性能,有必要进行修订,甚至提出新的性能指标及相应检验手段来更好地反映疏水缔合聚合物的内在特性。

由于宽分布会导致少量高分子量聚合物对油层堵塞伤害,建议增加对中低渗透油藏用中低分子量聚丙烯酰胺分子量分布的规定;由于新型聚合物的分子结构复杂,标准中不仅要关注理化、溶液性能,更要关注油藏针对性和适应性;同时,针对高温高矿化度油藏,应当进行高温老化稳定性、高硬度下老化稳定性等性能评价。

4.3碱驱

以碱剂的水溶液作为驱油剂,提高原油采收率,又叫碱溶液驱或碱强化水驱。碱驱所使用的驱油剂主要为碳酸钠、氢氧化钠等,矿场试验应用条件苛刻,同时对地层伤害较大,一直难以形成大规模应用。目前,国内外都还没有标准对相应驱油剂及其体系进行评价。

4.4复合驱

目前,针对复合驱体系有一项性能评价标准,即SY/T 6424-2000《复合驱油体系性能测试方法》。该标准规定了界面张力、乳化、增溶能力、破乳、静吸附与动滞留、物理模拟驱油效果、抗盐性、稳定性、色谱分离等性能的测试方法。该评价方法基于三元体系建立,适用于三元复合驱不同工艺条件下制得的驱油剂及复合驱油体系,但对二元复合驱油体系不完全适用,需作细节调整,如溶液配制、抗盐性测试、色谱分离测试等。二是复合驱油体系目前没有通用技术条件,应结合油藏条件及现场应用给出相应的技术指标。参考环保的检测认证,以推动国产化学剂进入国际认证和市场。

5对采油用化学剂标准发展方向的建议

通过对压裂、酸化、调剖堵水以及化学驱等采油用化学剂的通用技术条件及评价方法的现场应用结果的综合分析,探讨了现行标准的适应性,结合采油用化学剂标准现状对下一步发展提出以下建议:

(1) 加快非常规油气藏开发中的采油、增产化学剂配套标准的制定、建立(如滑溜水、转向剂等标准)。

(2) 梳理近年来的新技术、新工艺及配套的新产品或工作液,条件成熟的可以启动标准建设。

(3) 引入“负面清单”+“先行先试”管理制度。

从安全、环保、职业健康、油气田开发可持续发展的角度,规定“红线”:什么是“不能做的”。以“负面清单”的思路开展标准化工作,引入“指纹谱”检验的方式来检验有效组成的浓度、防止掺杂使假、混拌等。加强基础工作,逐步规范,强化标准保护;同时也要警惕“负面清单”制约技术进步。

(4) 通用技术条件及评价方法标准中全面考虑安全环保性能的评价和要求,增加相关的标准内容,以适应最新国家安全与环保法律法规的要求。

对高难度和非常规油气藏的开发需要的技术和产品,创新性的化学剂和工作液体系,在作用机理不完全清楚,性能指标不能完全确定的情况下,考量“安全、环保、职业健康、油气田开发可持续发展”的要求,不过早规定其必须达到或具备哪些技术指标,以不伤害油藏为前提,提升安全环保级别。

(5) 在油田开发中全过程控制,对油田化学剂的使用进行档案信息登记,通过类似于西药“配伍表”的建立,防止化学剂间“不相容”或负协同效应。化学剂间具有协同作用,以及一剂多功能的标准制定时应多加思考,在标准中体现该化学剂对其他可能相遇的化学剂的配伍性说明或提示。近年来,一些油田现场实用性较好的老产品如FA367、XY27等,由于原标准的漏洞,导致假冒伪劣产品泛滥,正品反难觅踪迹,需要不断更新及改进标准,以提高标准的适用性和有效性。

参 考 文 献

[1] 叶仲斌. 提高采收率原理[M]. 北京: 石油工业出版社, 2007.

[2] LIU J, GUO Y, ZHU Y, et al. Polymerization of micro-block associative polymer with alcohol-surfmer mixed micellar method and their rheological properties[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2012, 28(7): 1757-1763.

[3] LARRY E, DWYANN D, REDDY B, et al. Development of a hydrophobically modified water-soluble polymer as a selective bullhead system for water-production problems[C]//Proceedings of the International Symposium on Oilfield Chemistry. Houston: [s.n.], 2003.

[4] DOMINGUEZ A, FERNANDEZ A, GONZALEZ N, et al. Determination of critical micelle concentration of some surfactants by three techniques[J]. Journal of Chemical Education, 1997, 74(10): 1227.

[5] 王东贤, 罗澜, 张路, 等. 疏水缔合共聚物与表面活性剂的界面相互作用[J]. Acta Phys Chim Sin, 2005, 21(11): 1205-1210.

[6] 周立娟, 林梅钦, 李明远, 等. 聚合物类型对油水界面性质影响研究[J]. 大庆石油地质与开发, 2006, 25(6): 87-90.

[7] 邓清月. 残余聚合物及破乳剂对油水界面性质影响研究[D]. 成都: 西南石油大学, 2012.

[8] 张维, 李明远, 林梅钦, 等. 聚合物, 表面活性剂两元驱界面性质对乳状液稳定性影响[J]. 大庆石油地质与开发, 2007, 26(6): 110-112.

[9] 李锦超, 葛际江, 吴芳, 等. 一种稠油热/化学驱用表面活性剂性能研究[J]. 石油与天然气化工, 2011, 40(2): 175-178.

[10] 李振泉, 何秀娟, 李英, 等. 烷基苯磺酸盐在油水界面行为的介观模拟[J]. 化学学报, 2007, 65(24): 2803-2808.

[11] LI Y, XU R, COUDERC S, et al. Interactions between sodium dodecyl sulfate and six nonionic copolymers containing 10 mol of different covalently bonded derivatives of vinyl acrylic acid: electromotive force and microcalorimetry studies[J]. Langmuir, 2003, 19(6): 2026-2033.

[12] 罗跃, 王正良. 用于热采井的几种高温调剖堵水剂[J]. 油田化学, 1999, 16(3): 212-213.

[13] 涂伟霞, 夏海虹. 磁性聚合物复合微球调剖堵水剂研究[J]. 石油与天然气化工, 2012, 41(5): 504-507.

[14] WANG Y Y, DAI Y H, ZHANG L, et al. Hydrophobically modified associating polyacrylamide solutions: Relaxation processes and dilational properties at the oil-water interface[J]. Macromolecules, 2004, 37(8): 2930-2937.

[15] WU S. Formation of dispersed phase in incompatible polymer blends: interfacial and rheological effects[J]. Polymer Engineering & Science, 1987, 27(5): 335-343.

[16] WANG Y Y, DAI Y H, ZHANG L, et al. The interfacial dilational properties of hydrophobically modified associating polyacrylamide studied by the interfacial tension relaxation method at an oil-water interface[J]. J Colloid Interface Sci, 2004, 280(1): 76-82.

[17] ZHANG H, XU G, WU D, et al. Aggregation of cetyltrimethylammonium bromide with hydrolyzed polyacrylamide at the paraffin oil/water interface: Interfacial rheological behavior study[J]. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2008, 317(1): 289-296.

[18] WANG Y Y, ZHANG L, SUN I, et al. Influences of demulsifiers with different structures on dilational properties of decane/Water interface[J]. ACTA PHYSICOCHIMICA SINICA, 2003, 19(4): 297-301.

[19] TUCKER I M, PETKOV J T, JONES C, et al. Adsorption of polymer-surfactant mixtures at the oil-water interface[J]. Langmuir, 2012, 28(42): 14974-14982.

[20] BAI Y, XU G Y, XIN X, et al. Interaction between cetyltrimethylammonium bromide and β-cyclodextrin: surface tension and interfacial dilational viscoelasticity studies[J]. Colloid Polym Sci, 2008, 286(13): 1475-1484.

[21] LUCAS E F, MANSUR C R, SPINELLI L, et al. Polymer science applied to petroleum production[J]. Pure and Applied Chemistry, 2009, 81(3): 473-494.

[22] NOOLANDI J, HONG K. Interfacial properties of immiscible homopolymer blends in the presence of block copolymers[J]. Macromolecules, 1982, 15(2): 482-492.

Study on the adaptability of the general technical conditions and evaluation standards of the chemical agents used for oil recovery

Yao Yuan1,2, Fan Hongfu1, Gao Shengping2, Zhang Yu2

(1.CollegeofEnergyResources,ChinaUniversityofGeosciences,Beijing100083,China)(2.ResearchInstituteofPetroleumExploration&Development,Beijing100083,China)

Abstract:At present, the chemical agents have the characteristics of variety, large dosage, stronger adaptability and pertinence, multiple brands and manufacturers, various systems, which lead to the standards served for these chemical agents are not uniform and their applications are restricted, and the market management is chaos. In view of these issues, it is urgently needed to standardize management. This paper systematically reviews the general technical conditions and evaluation standards of chemical agents used for fracturing, acidizing, profile control and water plugging as well as chemical flooding. The adaptability and problems of the current used chemical agents and working fluids is analyzed by integrating the recent development of chemical agents. We proposed suggestions for the development of chemical agents standardization: ①Accelerate the establishment of standards for chemical agents used in unconventional reservoir oil and gas recovery; ②select representative chemical agents and working fluid products to set standards based on systematically preference of the new developed products; ③introduce “negative list” and “first used and first test” management regulations; ④establish information records system of chemical agents used in the whole process of oil field development and “compatibility table” of chemical agents; ⑤consider the technical requirement of security and environment protection while establishing standards.

Key words:oil recovery, chemical agent, general technical condition, evaluation standard, adaptability

基金项目:中国石油天然气股份有限公司发展战略与科技基础工作决策支持研究项目“质量计量标准化研究”(2012D-5010)。

作者简介:姚远(1986-),女,陕西西安人,工程师,中国地质大学(北京)油气田开发工程专业博士在读,现就职于中国石油勘探开发研究院标准化所,主要从事油田化学剂标准化及油气田开发研究工作。E-mail:yao-yuan@petrochina.com.cn

中图分类号:TE35

文献标志码:A

DOI:10.3969/j.issn.1007-3426.2016.03.017

收稿日期:2015-12-09;修回日期:2016-03-03; 编辑:钟国利