类方概念探析及形式化表达

2016-07-11朱彦刘静刘丽红高博

朱彦 刘静 刘丽红 高博

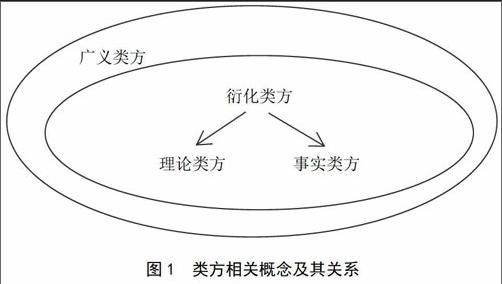

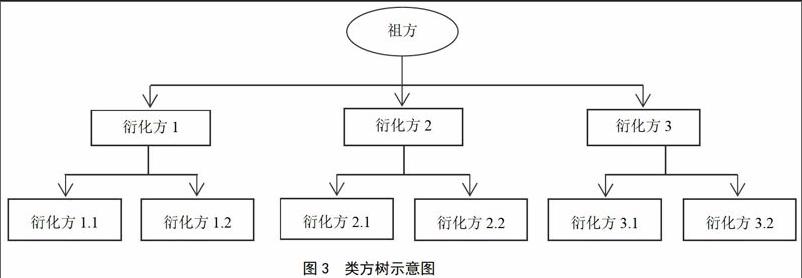

摘要:类方有组成结构相近、功效治法相类的特点,类方研究对方剂理论的总结和临床实践的指导均有重要价值。本文通过文献研究和专家咨询相结合的方法,界定了广义类方、衍化(狭义)类方、事实类方、理论类方等相关概念,并与衍生方、广义方剂衍化、加减方等近似概念进行对比和辨析,对类方衍化关系的组成结构从最简单的三元组到最高级的类方树进行形式化表达,为使用计算机技术完成类方衍化关系的自动发现奠定了基础。

关键词:类方;类方衍化关系;类方树

中图分类号:R289 文献标识码:A 文章编号:2095-5707(2016)03-0001-05

方剂是中药应用的基本形式。“方剂”的原意是以药物按一定的规矩和方法组合成方。方剂是治法的体现,是根据配伍原则,总结临床经验,以若干药物配合组成的药方。

中医数千年临床实践积累下来大量的成方,根据不完全统计,截至晚清时期,历代古方就超过10万首。这些方剂都是在历代临床实践中总结出来,并经过实践检验后留存至今的,是医家治疗经验及智慧的载体。对方剂学的学习是中医学习中必不可少的一步,将方剂结合其主治、尤其是结合相关医案进行综合分析,挖掘用药规律,是提高临床疗效的重要手段。但这样庞大的方剂知识,要一一精习、掌握并不现实,因而对类方的分析研究就必不可少。研究类方衍化规律,挖掘类方衍化关系的内涵并构建数学模型,进而实现类方衍化关系的自动识别,辅助构建古今类方衍化关系知识体系,对方剂的学习和临床应用都有十分重要的意义。

1.研究背景

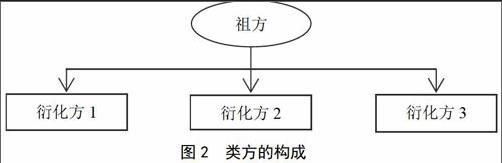

类方有组成结构相近、功效治法相类的特点,一般有一个制方较早的基础方剂,其他方剂均为该方的加减衍化。所以类方是学习方剂的一条捷径,只要熟练掌握了祖方及加减变化规律,在临床中就能够应对自如;而类方组成结构和功效方面的相似性,也对配伍规律研究有着重要意义。清代徐大椿在《伤寒论类方》中就采用了“以方类证”的方法,将《伤寒论》113方分为桂枝汤类(19方)、麻黄汤类(6方)、葛根汤类(3方)、柴胡汤类(6方)、栀子汤类(7方)、承气汤类(12方)、泻心汤类(11方)、白虎汤类(3方)、五苓散类(4方)、四逆汤类(11方)、理中汤类(9方)、杂方(22方)等12类。这样不仅将《伤寒论》诸方做了分类,并对同类诸方随证加减变化做了深刻研究,这种研究方法,不但易于掌握,而且对临床应用颇有意义。

另一方面,类方就是传统名方繁衍发展而成的方剂系统,是历代名医应用古方的精华,是指导临床组方用药、加减变化的规矩与准绳,对类方的研究,也是对历代组方配伍衍化规律的学习过程。如二陈汤首见于宋代《太平惠民和剂局方》(简称《局方》),原方用于治痰饮为患,被后世誉为祛痰通剂的祖方,历代医家以二陈汤为基础加减变化,逐渐形成以二陈汤为核心的治痰方剂二陈汤类方。《局方》以后二陈汤类方有数百首之多,这些方剂不但含有二陈汤基本药物,而且主要病因病机均为脾不健运、湿聚为痰、气机阻滞,治法均以燥湿化痰、理气和中为主,故均为二陈汤类方。这样明确了二陈汤类方的发展演变过程,更有利于研究此类方剂的配伍规律。

类方研究也为越来越多的学者所重视。如范欣生等认为,类方在基本的共性规律之外又存在各异性,其共性基础在于类方基本方,体现了清晰的组方思路和结构特征,是学习和探讨方剂科学内涵的基础;各异性反映了证候变化的动态性和复杂性,蕴含着随证候变化而调整的加减化裁方法,揭示了“方证相关”的组方特点。黄煌、宋小莉等认为,从类方入手研究便于理解药性及方意,有利于中医方证规范化研究,有利于阐释复方的配伍规律和演变规律,更加方便临床使用。另外,探讨祖方与衍化方的源流关系也是类方研究的内容之一,是自明代《祖剂》首创类方研究以来的重要研究内容。

然而,中医数千年临床实践积累下来海量的成方,以及临床实际应用中不断产生新的衍化方,如果单纯靠手工查询、整理和分析,难免错讹疏漏,如果能基于计算机技术,对类方衍化关系进行自动分析研究,将大大提高研究效率,因而对类方的分析研究就必不可少。

2.已有类方相关概念及理论研究

2.1类方的概念

类方作为方剂学中一个十分重要的概念,不但广泛出现在诸多方剂著述中,也已作为一个特定的专题研究领域。然而,从权威著述、教材及已公开发表的研究成果来看,类方的内涵和外延仍存在着不同的理解。

类方既是某些类似方剂的综合,又是根据方剂的组成结构进行分类的一种方法。顿宝生认为类方可以分为两类:一是类方之间存在着渊源关系,并且在组成、结构、功效、主治病证上极相类似,往往是由一首主方(root formula)加减衍化出若干不同方剂所构成;二是类方之间虽然没有源流衍化关系,但它们在功效、主治病证等方面极相类似,亦称作类方。由于第二种类方的范围较大,包括了几乎所有的方剂分类法,研究起来比较复杂,多数学者按第一类方法对类方进行研究。冯石强等对类方的内涵进行了较为系统的梳理,提出类方应该具有以下特点:(1)组成、功效、主治证候等具有相似性;(2)应当有祖方或基础方作为其核心方。

2.2类方的组成

类方由一首主方和多首附方(derived formula)组成。主方是古代医家在长期临床实践中归纳总结出来的有确切疗效的、在药物组成上相对固定的一首方剂,今人多称之为基本方,在其基础上随证加减变化而衍化的方剂即为附方。也有研究者将基本方称为原创方;附方称为衍化方,或加减方。有研究者对《伤寒论》进行基本方分析,发现其中虽有113首方剂,实则主要存在8首基本方:桂枝汤、麻黄汤、泻心汤、大承气汤、苓桂术甘汤、栀子豉汤、四逆汤、小柴胡汤。大部分研究者认为类方是以基本方作为其源头或核心,强调类方源与流及衍化关系的问题。源头方剂又被称之为母方,并将最早出现的源头方剂视为祖方。

2.3类万的识别

冯石强等认为识别类方的关键点在于:(1)类方相似性的范围和程度:类方的相似性可以定位在方剂的基本要素即组成、主治及功效上。由于功效是特定组成的方剂作用于其适宜的病证(方证或适应证)显现的,方剂的功效与主治具有一定的锁定关系。因此,在组成和方证对应上的相似性应成为类方判断的主要依据。(2)类方的时间和空间范畴的界定问题:类方从内涵上强调母方蕴含有方剂之间在时间上的源流关系或药法上的逻辑联系,故研究者也应考虑从时间和逻辑的不同维度进行类方研究,既可从历史发展先后顺序的纵向上,也可从某一个截面(某一医家、某一流派、某一时期)的横向上来研究类方配伍及运用规律。