第九届深圳国际水墨双年展暨第八届深圳水墨论坛

2016-07-07

第九届深圳国际水墨双年展暨第八届深圳水墨论坛

展期:2016年3月27日—4月24日

总策划:董小明

策展人:鲁虹、陈君、杨晓洋、游江

策展助理:郭延容、曾洁琼

参展艺术家:刘大为、王明明、冯远、潘公凯、卢禹舜、王孟奇、陈向迅、范扬、李宝林、彭先诚、崔振宽、常进、张捷、周凯、樊枫、许钦松、陈平、罗平安、郭全忠、林海钟、丘挺、张文来、董小明、周韶华、卢甫圣、田黎明、刘庆和、李孝萱、周京新、聂干因、姜宝林、李津、梁铨、邵戈、沈勤、朱伟、徐累、黄一瀚、蔡广斌、魏东、洪耀、郑强、周湧、刘子建、南溪、刘国松、冯明秋、冯钟睿、杨诘苍、小原俊树、斯拉卡·伊瑞、单凡、金嬉瑛、宋陵、特瑞尔·詹姆斯、李恩淑、李美玲、梅根·瑞朋霍夫、魏虹、吴季璁、张爽、朱岚、苏珊、虞兰因、袁金塔、杨世芝、陈湘波、杨晓洋、梁宇、潘喜良、宋承德、王立星、宋玉明、于长江、文祯非、海岩宿千、富中奇、陆佳、邹明、刘声雨、李士军、李振飞、罗素民、罗振怀、颜晓萍、燕敦俭、臧国福、任四四、史文集、王潮安、苗瀚文、林淼、莫建文、高坤水、许丹斌

主办:深圳市人民政府

承办:深圳画院、关山月美术馆、深圳美术馆、深圳美术家协会

地点:关山月美术馆、深圳画院美术馆、深圳美术馆

第八届深圳水墨论坛

论坛时间:2016年3月28日

论坛地点:深圳画院学术报告厅

关于深圳国际水墨双年展

一、深圳国际水墨双年展与走进当代、走向世界的水墨艺术

水墨这一具有悠久历史的传统艺术,在东方的哲理和美学观念滋养下,以独有的精神内涵和艺术魅力而自立于世界艺术之林。近现代以来,水墨画在继承中发展,延续和弘扬了中国古典艺术的价值,成为传统文化的一个重要载体。然而今天,如何表现当代生活、体现当代精神、实现当代人的审美价值,传统水墨画正面临拓展表现域、创新表现力等与时代同行的任务。因为这一画种在中国美术乃至整个文化生活中占有独特地位,它对中国美术现代转型的影响至关重大。

深圳国际水墨双年展致力打造一个水墨画传承与革新的专业学术交流平台,也成为推动当代中国美术发展和向世界弘扬中华民族优秀文化的平台。

深圳国际水墨双年展源起于1988年北京和1992年深圳的两届国际水墨展。1998年起确立为由国家文化部批准立项和深圳市政府主办、由美术界专家学者任顾问、美术专业机构承办的常设性展事。至2014年的第八届双年展,26年以来已持续举办了十届展览和相应的学术活动。

前期的展览提倡传统水墨画的创新和交流,重于全面展示不同风格流派的高水准作品。经1998年第一届双年展的转型,2000年第二届双年展已明确以推动传统水墨“走进当代、走向世界”为宗旨,立足于审视当前水墨画呈现的不同表现形态,展示其最新成果;努力把握水墨画发展的脉搏,研究这一传统艺术在当代文化语境下的生存状态;力求赋予水墨艺术新的观念,丰富其精神内涵和表现形式,拓展其发展的空间,推动其发展的当代进程。

历届双年展持续选择紧贴当代水墨的课题进行研究并以创作实践和作品提供实证:

图1-2 展览现场

1.20世纪90年代初期,敏感于时代发展的深圳艺术家率先提出和实践了“城市山水画”这一当代中国画革新的课题,在此基础上,进而研究水墨与都市的关系。多届双年展持续以“水墨与都市”“都市水墨”“笔墨·都市”“水墨·新媒体·都市”“深圳故事”为题,深入拓展了这项艺术实践,在全国画界乃至众多海外艺术家中产生了反响,拥有极为广泛的艺术实践群体,其中第五届双年展期间举办的“全国城市山水画展”,有2000多件作品参选。这一实践冲击了传统山水画长期远离现实的消极状态,为水墨画发展开辟了全新的创作母题,而且创造了表现现代都市的新的水墨语言。

2.四届双年展的“水墨空间”课题,回顾了20世纪80年代以来画家为寻求水墨画在艺术观念和方法上的突破而进行的探索,对其间的水墨画现象进行研究和甄别,为创造水墨的方法论打开尽可能多的思考空间和可能性。其后几届展览的“新语传韵”“在线人间”“水墨图学·原型研究”等课题,立意都从不同的角度为水墨画的观念和方法提供更为开放的空间。

3.连续两届举办的“设计水墨”课题,邀请国际和国内著名设计艺术家,尝试借用传统水墨元素呈现现代设计思维,产生了一批别具意味的水墨艺术作品,为水墨画展开了一片新的想象空间,设计艺术也得以融入了水墨艺术的宝贵资源。同一时期,我们还积极关注当代多种艺术融合发展的趋势,研究水墨绘画与建筑艺术、新媒体艺术的关系,策划、举办了“亚洲时间”“黑极生像”“冯纪中和方塔园”“图像与载体”等课题的创作、展示和研讨活动,实现了水墨艺术的跨界不仅是形式语言的融合,也是思维方式的融合,文化观念的理性跨越。

4.在致力推动水墨画革新的进程中,我们始终同时研究传统中国画在当下文化语境下的生存状态和发展可能,重视其蕴含的传统文化的优秀基因,在新水墨建构中的传承和重要价值。历届展览的“笔墨在当代”“笔墨传承”“笔墨新境”“水墨型学·笔墨概述”等课题,审视“笔墨”及其承载的传统元素,进而引发我们对水墨的革新和传承相互关系的深入思考。基于这一思考,作为历届双年展的系列展,我们还先后举办了“世纪丹青——中国书画名家纪念馆馆藏精品联展”“天津市博物馆藏明清书画精品展”“中国历史博物馆藏中国古代绘画精品展”“广东省艺术博物院藏扬州八怪绘画展”“徐悲鸿作品暨徐悲鸿藏古代中国画展”“何香凝画展”“傅抱石画展”“关山月山水长卷展”。

图1-5 展览现场

5.双年展重视发掘和扶持水墨艺术的新生力量,先后举办过“水墨新人”专题展、“少年儿童水墨展”。第八届双年展更以“青年墨语”为主题,200余位七零后的年轻艺术家、理论家和策展人在这一平台上展现了古老水墨艺术的青春脉动和可持续发展的前景。

6.作为国际展,历届双年展先后展出了“韩国现代水墨”“新加坡现代水墨”“日本现代水墨”“香港水墨”和有几十位欧美艺术家水墨作品参展的“水墨·生活·情趣”等邀请展和专题展,论坛亦举办了“国际视野中的中国艺术”等专题讨论,数百位海外艺术家、理论家和策展人热情参与,发挥了弘扬中华民族优秀文化、让水墨艺术成为全人类共享的精神财富的良好作用。

26年来,几十个国家和地区的1000余位艺术家的数千件水墨作品参加了深圳国际水墨双年展,今天,这些作品已成为一份丰富而完整的水墨艺术的时代样本,为我们展开了水墨艺术当代发展的壮阔画卷。

“深圳水墨论坛”是与“深圳国际水墨双年展”互补的常设性国际水墨艺术的理论研讨活动,二者相辅相成,相得益彰。2001年以来已经举办了七届,有200多位中国和国际著名的艺术史家和艺术评论家参与。围绕“二十世纪水墨画研究”“国际视野中的中国艺术”“水墨画与当代生活·水墨画与展示空间”“闲情逸致·中国的文人和他们的艺术”“图画与载体的关系”“线条与图像”“青年视野中的水墨艺术”等课题,论坛认真分析水墨艺术发展的历史和现状,努力把握当代水墨艺术发展的脉搏,不仅对水墨创作当下的实践进行评论和阐述,而且对其发展方向起到引领和导向的作用。历届论坛推动了当代水墨创作,亦为水墨艺术研究留下了颇为丰厚的学术成果和珍贵文献。

二、第九届深圳双年展:一场对水墨艺术当代进程进行回顾与前瞻的对话

伴随着水墨艺术当代发展的进程,第九届“深圳国际水墨双年展”于2016年3月27日举行,届时100余位海内外著名艺术家的300余件水墨作品参展交流,同期将举办“第八届深圳水墨论坛”,邀请16位著名美术理论家、批评家进行学术研讨。本届展览由三个单元组成:

主题展“新中国画VS新水墨画”由鲁虹策划。依据对近30年水墨艺术的观察和研究,首次以“新中国画”和“新水墨画”这两个概念来概括当下水墨创作中存在的两个艺术体系。策展人认为“新中国画”是在继承传统的基础上,适当融入西方现代艺术的元素,并使水墨有了更新的发展;而“新水墨画”则是在大胆挪用西方现代艺术方法论的同时,通过对传统的改造,进而开拓水墨发展的新天地。展览将这两种不同形态的作品同时呈现在两个相邻的空间里,促使其产生学术上的对话,便于理论家厘清当下水墨艺术发展的线索。该主题展遴选近30年来在“新中国画”和“新水墨画”探索实践中卓有建树且具代表性的40余位艺术家的作品,在关山月美术馆展出。

特别展“墨海新境”由陈君策划,邀请20余位国外及港澳台艺术家各具特色的水墨作品参展。“墨海新境”成为历届双年展中海外邀请展的延续。将海外水墨作为独立对象进行研究,借以发现水墨艺术在面临不同的文化语境时,呈现独特生态和多彩的面貌,并期望通过持续的国际交流使传统的水墨艺术能够成为全人类共同的精神财富。该特别展以全新的视野将“走向世界”的水墨艺术呈现在深圳画院美术馆。

专题展“鹏城墨韵”由杨晓洋、游江策划,展出近30位深圳本土水墨画家的优秀作品。深圳作为一个年轻的移民城市,缺乏深厚的文化积淀,但因它的开放包容和革新而成为一块文化创新的沃土。30年来,深圳率先提出和实践了中国美术当代转型的课题,打造了传统水墨画探索创新和国际交流的平台。参展艺术家大多伴随着“深圳国际水墨双年展”而成长,他们的水墨作品日臻成熟,颇具时代气息和创新精神,彰显了城市的文化品格。“鹏城墨韵”展也体现了双年展不仅推动了传统水墨的当代进程,也对培育本土文化产生了潜移默化的作用。该展在深圳美术馆展出。

“第八届深圳水墨论坛”围绕“新中国画VS新水墨画”的主题开展,由鲁虹担任学术主持,设立“新中国画的过去、现在与将来”和“新水墨画的过去、现在与将来”两场专题讨论会。

今天,置身双年展的平台,我们不无欣喜地感受到传统的水墨艺术走进当代、走向世界的强劲步伐。一个历史悠久的画种已从较为单一和封闭的形态迈向多元和开放的空间,生生不息,永葆青春。

三、深圳把举办双年展作为城市文化创新的责任和使命

深圳是一座新兴城市,在新时期,始终站在中国经济、社会发展的前沿。历史积淀的薄弱,使深圳的文化传统显得苍白,但经济社会的高速发展,对深圳文化的发展提出了要求,提供了动力深圳的美术事业也因此应运而生。因为缺乏传统,我们对传统格外敬仰,然而我们清醒地意识到,探索创新,站立在当代中国文化发展的前沿,才是这座城市真正的文化责任。持续举办深圳国际水墨双年展和论坛,致力于打造一个传统中国艺术当代转型的平台,是承担了一项文化创新的使命,彰显了深圳的文化品格,也为深圳汇聚了宝贵的文化资源。感谢大家共同来开发这一块中国美术版图中的新边疆。(文:董小明)

附:策展人主题阐释

新中国画VS新水墨画——第九届深圳国际水墨双年展主题展

策展人:鲁虹

中国的传统绘画在古代并无确定名称,一般称之为丹青,所谓“国画”的概念实际上出现在近代西方绘画进入中国之后。20世纪50年代,经周恩来总理的提议,遂改为“中国画”。从历届全国美展与相关报刊来看,所谓“中国画”,要么是立足传统文人画的艺术框架进行新的创造——主要体现在山水画与花鸟画方面;要么是围绕徐悲鸿创立的写实水墨画之艺术框架进行新的创造——主要体现在人物画方面。事实证明,改革开放以来,很多艺术家基于以上两个艺术框架,又对传统“中国画”的某些属性,包括构成、造型、设色及入画标准等进行了现代化的改造,这就使近30年来的绝大多数新中国画,如新山水画、新花鸟画、新人物画,无论在文化内涵上,还是在艺术表现上,都明显不同于传统中国画及改革开放前的写实中国画,具有鲜明的时代特征。这一类绘画就是我所说的“新中国画”,毫无疑问,其在当代中国画界占有主流、中心与主导的地位。

相对而言,还有一类也用传统水墨媒材创作的新作品则处于比较边缘的地位,这一类作品不仅完全超越了传统中国画及写实中国画的艺术框架,形成了相对独立的艺术体系,而且在很大程度上参照的是西方现代艺术,其结果彻底打破了固有的文化秩序,导致了本土画种的分裂,它就被我们界定为“新水墨画”。站在今天的立场上看,新水墨画很有些割裂优秀传统、数典忘祖的味道,但还原到具体的时空中,我们并不难发现,大多数从事新水墨画探索的艺术家对西方现当代艺术的借鉴,乃是为了突破呆板、僵化、陈陈相因的水墨画表现规范,进而找到某种表达的突破口。完全可以说,他们一方面在对西方现代艺术的批判吸收、改造重建和促使其中国化上做了大量工作;另一方面利用现当代意识重新发掘了传统艺术中暗含的现当代因子,而这一切对促进古老画种的现当代转型,并为新水墨画的发展创造了无限的可能性,具有无可估量的作用。正因为这样,新水墨画作为一种新的艺术传统,已逐渐被人们接受,成为了历史的一部分,这个过程就像写实水墨从产生到被接受、直至成为传统的一部分一样。这足以表明:传统并不是守成出来的,而是创造出来的。

基于以上的情况,我们认为,虽然有很多人都在用传统中国画的媒材作画,但其实分别属于两个艺术体系:一个属于新中国画,一个则属于新水墨画(前者主要出现在各级美协、画院、学院系统与官办的展览中,后者则主要出现在各学术机构与民办的展览中),而且,尽管二者都十分强调继承传统与借鉴西方,但还是有所区别的。具体地说,新中国画是在继承传统的基础上,适当融入西方现代艺术的元素,并使水墨有了更新的发展;而新水墨画则是在大胆挪用西方现代艺术方法论的同时,通过对传统的改造,进而开拓出水墨发展的新天地。二者各有所长,都有值得研究之处。不过,它们之间既有重合的地方,也有不同的地方,是你中有我、我中有你的关系。

需要说明的是,近20多年来,针对以上两个形态的艺术展览尽管很多,但将两种形态的水墨集中起来办展并进行比较研究的活动却还没有过。基于此,本展拟首次将新中国画与新水墨画这两种不同形态中最有代表性的艺术家的作品集中展示在两个相邻的空间里,这样,优秀作品的并置不仅可以让艺术家们进行平等的学术对话,而且也有利于理论家全面深入地理清新水墨发展的线索,以研究新中国画与新水墨画在新形势下的异同之处与各自的艺术规律。我们希望本次展览的举办能够进一步推动新中国画与新水墨画的健康发展。

本主题展邀请“新中国画”单元参展艺术家23人,“新水墨画”单元参展艺术家22人。

第一届深圳国际水墨双年展请柬

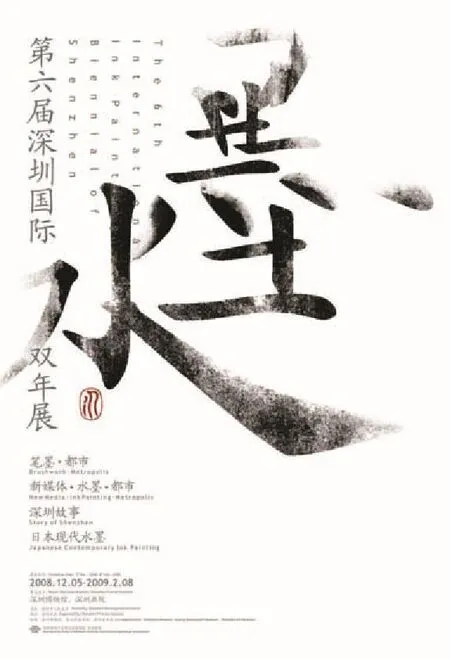

第三届深圳国际水墨双年展海报

第四届深圳国际水墨双年展海报

墨海新境——第九届深圳国际水墨双年展特别展

策展人:陈君

人类文明总是在各种综合元素的共生作用下持续发展,无论是中国传统水墨艺术,还是西方抽象表现主义,没有任何一种艺术形式是不受其他文化影响而独立存在、发展的。

回望中国画的发展,我们发现,历经几个时代,主要可以归纳为传统型中国画和融合型中国画。传统型中国画以承袭和借鉴古代文人画的笔墨功力与技法为宗旨,主张“外师造化,中得心源”,他们是以齐白石、黄宾虹、潘天寿为代表的艺术家;融合型中国画主张中西融合,革新中国画。“五四运动”以来,西方美术思潮蜂拥而入,在蔡元培、康有为、鲁迅等文化先驱的倡导下,借鉴西方艺术改良中国绘画的理论与实践此消彼长,大批青年美术家赴欧、美、日留学蔚然成风,徐悲鸿、林风眠、刘海粟首先成为中国画改良的倡导者和践行者。之后的数十年,融合型中国画成为中国艺术的主潮流。新中国成立以来,涌现出一大批描绘现实生活的优秀新人物画家。20世纪80年代,国际化的氛围与商品经济的浪潮,使中国社会各个领域都发生了翻天覆地的变化,在现代审美需求下,具有全新的文化背景和开阔的国际视野的中国画家迅猛崛起,他们对艺术与现实不断提出新课题,出现了大批既重传统又敢于创造的新水墨画家,进一步推进了中国画的精神与语言创造。

相对于新中国画而言,新水墨画则是一个开放的概念,在融合和借用西方现代艺术方法论的同时改造传统。因此,今天我们探讨水墨艺术,始终秉持一种开放的态度,把思路打开,把观念打开,把胸襟打开,艺术的发展需要在保持自我的同时广泛地吸纳。林风眠先生早在20世纪20年代就曾提出“一民族文化之发达,必须是以固有文化为基础,吸收他民族文化,造成新时代,如此生生不息的”,这是一种继承传统的开放姿态,在我们看来,至今仍有重要的现实意义。正如西方艺术家从科学的角度认为“世界上没有完全相同的两片叶子”,但在中国艺术家从哲学的视角出发或许是“一叶落而知天下秋”了。由此而见,恰恰是文化、背景、地域上的差异更能引发人们去不断探索和批判,更何况,一直以来,域外文化艺术的成果对本土艺术创作的影响有目共睹。

需要说明的是,此次“墨海新境”特展邀请的艺术家,其中相当一部分是20世纪80年代末、90年代初移居海外的华人艺术家,虽然身处异域的文化语境,面临更多的挑战和选择,他们仍然继续融入血液的传统水墨艺术的探索和实践,开辟了特有的艺术途径,他们作品中那些由本土生发出来的艺术特质显而易见,即使存在客观意义上的生态差异,但是,在很大程度上,他们直接或间接地参与着水墨创新和中国艺术现代化的进程,成为域外了解中国艺术最直接的传播者和中外文化交流的桥梁。

本届双年展设立“墨海新境”特展部分,既是对国际及港澳台地区水墨艺术家的高度关注,也是对往届韩国现代水墨、新加坡现代水墨、日本现代水墨、香港水墨展览的主观延续,藉以发现水墨艺术当下表达的更多可能性和更广阔的空间,从而促进水墨艺术的国际交流。本展拟邀请21位欧美及港澳台艺术家参展。

第六届深圳国际水墨双年展海报

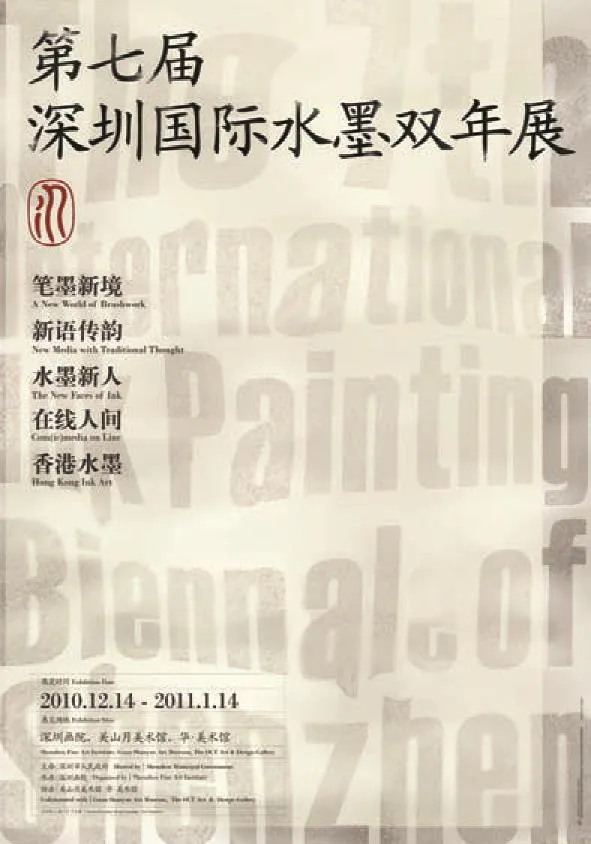

第七届深圳国际水墨双年展海报

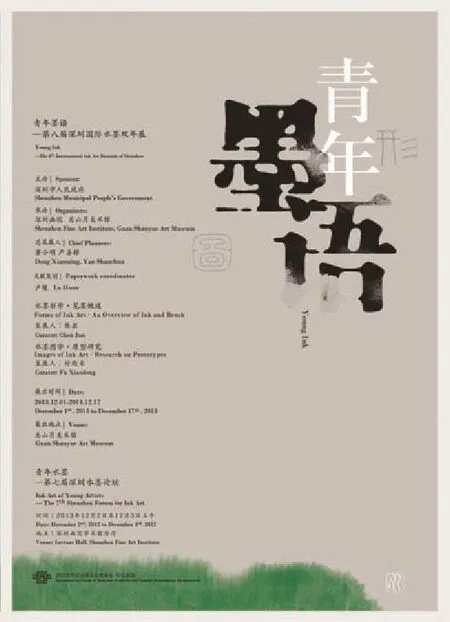

第八届深圳国际水墨双年展海报

鹏城墨韵——第九届深圳国际水墨双年展专题展

策展人:杨晓洋、游江

伴随着改革开放的步伐,深圳特区走过了35载,得益于城市的经济实力和政府对文化建设的高度重视,深圳美术事业也从而立之年到了不惑之年。在这样的过程中,深圳美术家的队伍不断壮大,即从老一辈艺术家的艰苦创业,到中青年艺术家的开拓创新再到当下青年一代的彰显个性,他们锐意创新,令深圳美术界呈现出海纳百川、开放包容的文化特质,完全可以说,都市化的历史进程已经从根本上改变了当代深圳人的生存状态和价值观念。

20世纪90年代之初,中国经济社会的发展轨迹和中国画革新的轨迹,在深圳这个改革开放的先行城市相重合,进而使传统水墨画面临前所未有的挑战和变革机遇。敏感于时代巨变的深圳画家以其特有的文化意识,率先提出和实践了“城市山水画”这一具有历史意义的课题,并催生了一批具实验性、前卫性的优秀作品。这些作品记录着深圳的城市记忆和沧海桑田的变迁。30年来,深圳美术事业的发展从来没有放松过步伐,通过持续举办“深圳国际水墨双年展”“深圳特区建立30周年美术创作工程”“水墨双城·深港水墨交流展”等活动,既培育和造就了一批水墨画创作的人才,也涌现出了众多的精品力作。最能说明问题的是,在历届“全国美展”“深圳国际水墨双年展”等重大展事中都能见到深圳艺术家的作品。事实上,深圳水墨画家经过努力探索不仅为当今中国水墨画发展开辟了全新的创作母题,也有力促进了当代水墨画的发展。

此届“深圳国际水墨画双年展”本土分展甄选出30位深圳本土水墨画家的优秀作品参展,且以“鹏城墨韵”为主题。这一方面是为了搭建深圳水墨画家研究、交流的平台,另一方面是为了呈现深圳水墨艺术创作多元、丰富的发展态势。希望这一展览的举办能够有力地促进深圳水墨创作跃上新的台阶!

THE 9TH INTERNATIONAL INK ART BIENNALE OF SHENZHEN & THE 8TH SHENZHEN INK ART FORUM

第九届深圳国际水墨双年展