松南新区小型凹陷油气成藏特征分析

——以彰武断陷为例

2016-07-07樊薛沛

李 丹,于 雷,樊薛沛

(中国石油化工股份有限公司东北油气分公司勘探开发研究院,吉林长春 130026)

松南新区小型凹陷油气成藏特征分析

——以彰武断陷为例

李 丹,于 雷,樊薛沛

(中国石油化工股份有限公司东北油气分公司勘探开发研究院,吉林长春 130026)

摘 要:中石化松辽盆地南部新登记区块(简称松南新区)分布着20多个有效勘探面积100~300 km2、现今残留厚度小于3 000 m的小型断陷,它们具有相似的成盆、成烃、成藏演化过程。彰武断陷油藏类型及分布规律的研究表明,其成藏具有“低熟近源、陡坡控砂、相带控藏、构造富集”特征,进而建立斜坡带、洼陷带、断阶带成藏模式。

关键词:彰武断陷;低熟近源;陡坡控砂;相带控藏;构造富集

E-mail:37686060@qq.com。

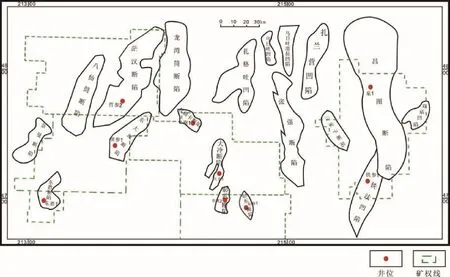

彰武断陷位于松辽盆地西南隆起区,大冷断陷以南,彰东断陷以西(图1),地理位置位于辽宁省阜新市彰武县境内。截至目前,中石化在彰武断陷共实施三维地震159 km2,探井12口、开发井98口。勘探程度存在明显的不均衡性,平面上钻井主要分布在中部鼻状构造带和洼陷带。断陷面积较小,仅有150 km2,但构造改造强烈,储层规模及质量横向、纵向变化大。因此,该区油气成藏特征研究显得尤为重要。

1 基础地质条件

1.1 地层及沉积特征

彰武断陷地层主要为陆相碎屑沉积的砂泥岩互层层序,从下而上发育裂陷期义县组、断陷期九佛堂组、沙海组、阜新组,坳陷期沉积基本上剥蚀殆尽。

图1 彰武断陷构造位置图

义县组(K1y)为大面积喷发岩,钻井揭示岩性以安山岩为主,揭示地层厚度27~370 m(未穿)。

九佛堂组(K1jf)满凹分布,最大厚度1 100 m。平面上呈现中部构造带相对较薄、南北两个次洼相对厚的特征,纵向上具有“两泥夹一砂”的沉积组合序列。结合岩电特征、古生物组合特征,九佛堂组可划分为6段:九Ⅵ段为断陷早期填充补齐的粗碎屑沉积,以冲积扇、近岸水下扇沉积为主,砂砾岩发育;九Ⅴ段为深湖相泥岩、油页岩,具有低GR、高RT的电性特征,区域上分布稳定,是松南地区主力烃源岩层;九Ⅲ、九Ⅳ段以扇三角洲前缘沉积为主,储层物性较好,是主力勘探目的层;九Ⅰ、九Ⅱ段以滨浅湖—半深湖相泥岩为主,是分布稳定的区域盖层。钻井揭示该组地层厚度357~1 100 m。

沙海组(K1sh)以湖沼相煤系沉积为主,底部发育一套稳定的煤层可作为与九佛堂组划分的区域标志层,上部为一套砂砾岩沉积。钻井揭示该组地层厚度442~1 050 m。

阜新组(K1f)以洪泛平原相红色砂泥岩互层沉积为主。钻井揭示该组地层厚度407~545 m。

1.2 构造分区

彰武断陷平面上划分为四个区带,即控盆断层与南、北斜列断层之间的断阶带;受南、北斜列断层控制形成的两个洼陷带;南、北洼陷差异沉降形成的中部鼻状构造带;九佛组后期盆地整体抬升形成的斜坡带(图2)。

图2 彰武断陷区带划分图

1.3 盆地结构及演化特征

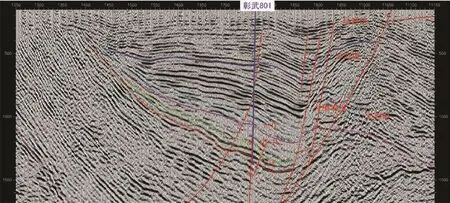

彰武断陷为东断西超箕状断陷(图3),整体呈NNE向展布。断陷面积约为150 km2,最大埋深3 000 m,控凹断层为犁式,上陡下缓,在3 000 ms处进入滑脱层。

彰武断陷主要经历了三期构造演化,分别是初始裂陷期、持续断陷期、反转剥蚀期。

图3 彰武断陷过彰武801井三维地震剖面

初始裂陷期形成的NNE向控凹断层控制了义县组火山岩的展布;在持续断陷期,发育南、北两条与控凹断层走向一致的斜列断层,控制了九佛堂组的沉积展布,平面上形成南、北两个次级洼陷。在九佛堂沉积早期(即九Ⅴ、九Ⅵ段沉积期),钻井揭示为一套深湖—半深湖相沉积,九Ⅴ段地层厚度在100~150 m之间,厚度变化很小,凹陷南、北基本呈等厚沉积;在九佛堂组沉积中期(即九Ⅲ、九Ⅳ段沉积期),南、北洼陷差异沉降导致中部相对隆起,形成鼻状构造;在九佛堂组沉积后期及沙海组、阜新组沉积期,均继承了“两洼一隆”构造格局;反转剥蚀期发生在阜新组沉积末期,凹陷整体抬升遭受改造,阜新组地层局部剥蚀严重,孙家湾组及以上地层均遭受剥蚀,基本无残留。此期在局部地区形成反转构造。

2 油藏分布规律及类型

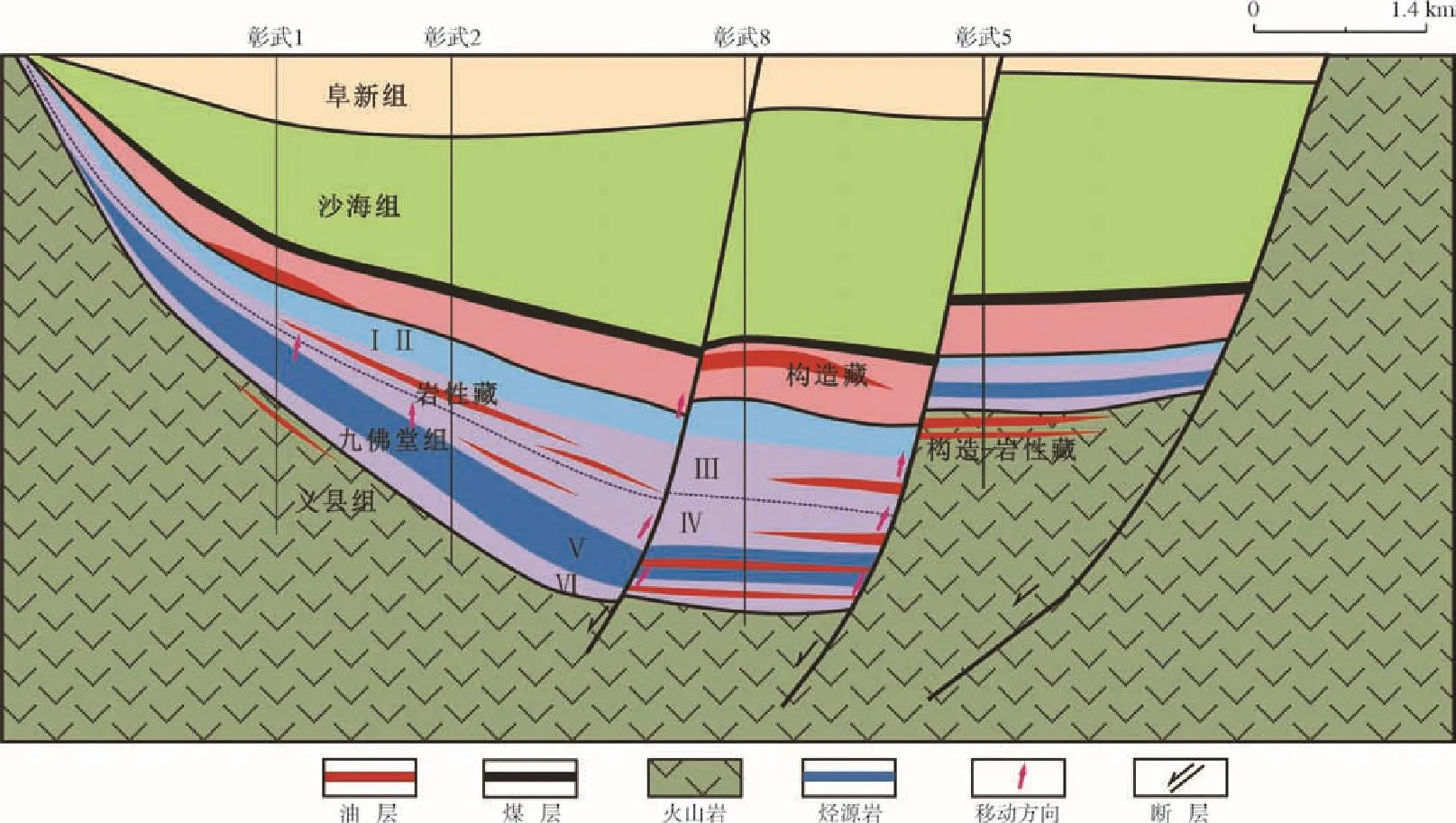

自2010年发现彰武油田以来,中石化已在彰武2、3、8井区建产能2.13×104t,纵向上实现了义县组、九佛堂组、沙海组三套目的层系的突破,发现上倾尖灭岩性类、构造—岩性类、构造类等三种油藏类型(图4)。从平面分布看,九佛堂组主力油藏分布在中部鼻状构造带,以构造背景下的岩性油藏为主;沙海组油藏主要分布在洼陷带,油藏类型为油源断层控制的构造油藏;义县组油藏主要分布在断阶带,油藏类型以与烃源岩具有良好侧向对接关系的构造—岩性油藏为主[1]。

图4 彰武断陷成藏模式图

3 油气成藏特征

彰武断陷已知油藏成藏条件及主控因素分析结果表明,彰武油田成藏具有“低熟近源、陡坡控砂、相带控藏、构造富集”四个特征。

3.1 低熟近源

盆地规模是决定资源潜力的先决条件[2]。彰武断陷面积小,发育沙海组和九佛堂组两套烃源岩。其中,沙海组和九佛堂I段处于低熟阶段,九佛堂V段油页岩达到生烃高峰。九V段沉积期湖盆范围不足150 km2,暗色泥岩沉积厚度在100~150 m之间。

从指标统计看,九V段有机质丰度较高。50个样品TOC质量分数分布范围0.52%~8.89%(平均3.9%),除2个样品在1%~2%之间为好生油岩外,48个样品均大于2%,为很好生油岩,占96%。25个氯仿沥青“A”样品质量分数分布范围为0.004 6%~0.655 8%(平均0.296 9%),其中大于0.1%有20个,占80%,为好生油岩,分布在0.05%~0.1%之间有5个,为较好生油岩;有机质类型为I型和Ⅱ1型,以生油为主;10个样品Ro分布范围为0.7%~0.9%,有机质整体均已进入低成熟阶段,成熟烃源岩面积为40~60 km2,分布在南、北次洼,是断陷的主力烃源岩。

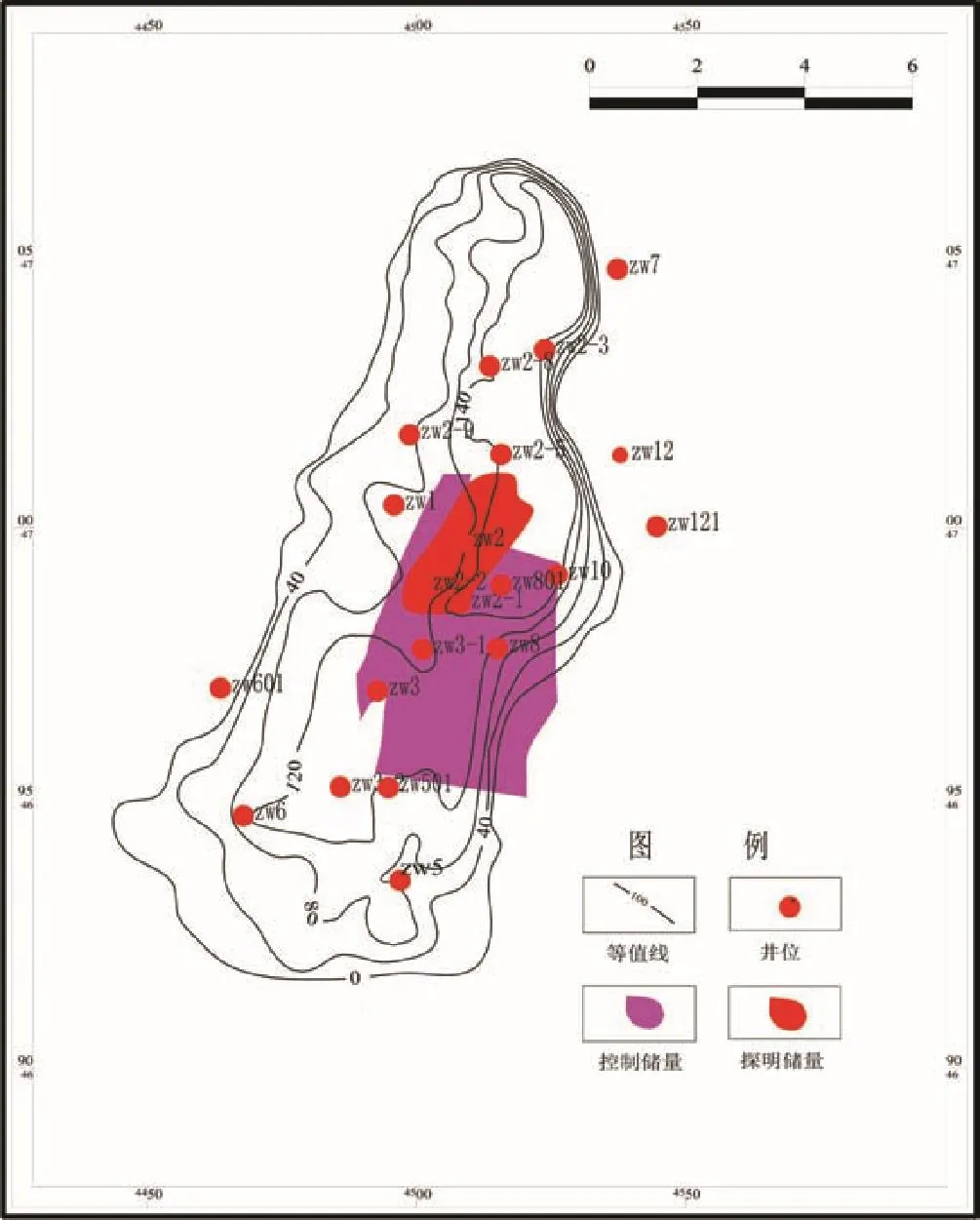

由于烃源岩以低熟为主,生排烃能力相对较弱,往往就近聚集成藏。优质烃源岩控制了油藏分布[3-4],“近源成藏”特征非常明显,即油藏濒临生烃洼陷分布,以短距离运聚为主,油藏围绕生烃洼陷呈环带状分布,油气分布与优质烃源岩平面分布高度吻合(图5)。

3.2 陡坡控砂

转换斜坡(Relay ramps)又称走向斜坡、断层转换带,发育于雁列断层系中两条相邻断层的相互重叠部分。由于转换斜坡连接一条断层的上盘和另一条断层的下盘,使二者平缓过渡,断层系的下盘代表构造低带,所以进入盆地的分支水系易于在转换斜坡合并流入盆地。在很多盆地,断层系下盘地层被剥蚀碎屑物质进入盆地的通道都是转换斜坡[5-7]。转换斜坡控制了主体沉积体系的发育和分布。

图5 彰武油田彰武断陷九佛堂组V段烃源岩厚度和储量叠合图

九佛堂组沉积时期,南北两条斜列的控洼断层之间形成的转换带发育扇三角洲沉积体系,而斜坡带物源不发育(图6)。

图6 彰武断陷九佛堂组III段沉积相图

3.3 相带控藏

断陷内主力储层九Ⅲ、九Ⅳ段砂体具有纵向叠合连片、横向不连通,砂体变化快等特征。九佛堂组储层厚度在60~350 m之间,变化很大,盆地中部九Ⅲ段砂体较为发育,厚度11~46 m(平均32 m),向南部次洼减薄(单砂体厚度0.5~9.6 m,平均单层厚度1.9 m),反映出扇三角洲前缘主河道砂体向侧翼减薄的特征。总体上看,具有砂层多、厚度变化大特征,砂体间以泥岩、泥质粉砂岩相隔,隔层分布不稳定,各小层分布不稳定,单砂层分布不连续。

凹陷中部已发现油藏主要以扇三角洲前缘水下河道砂体为主要储层,储层岩石类型主要为砂岩和含砾砂岩。含砾砂岩包括了含砾细砂岩、含砾中砂岩和含砾粗砂岩,胶结物含量少,粒间孔隙发育,油层的孔隙度平均16%、渗透率平均2.4×10-3μm2,储集物性较好。

凹陷南部主要以扇三角洲前缘河道间沉积砂体为主,岩性为泥质粉砂岩,孔隙度平均6.0%、渗透率0.4×10-3μm2,储层物性较差。由此可见优势相带对油藏起主控作用。

而斜坡带九佛堂组沉积时主要位于前扇三角洲相,砂体不发育。钻遇的砂体以泥质粉砂岩为主,砂地比不到20%,储层物性较差,不能成为有利储层,故油气显示较弱。因此,斜坡带九佛堂组有利储层刻画精度是制约斜坡带勘探进展的关键因素。

3.4 构造富集

构造是控制彰武油田的油藏富集的关键因素。彰武断陷斜坡带、洼陷带和断阶带有利构造部位油气相对富集。

3.4.1 斜坡带形成构造背景下的上倾尖灭岩性油藏

九佛堂组Ⅲ、Ⅳ段沉积期,转换断层控制的陡坡物源推进入湖,形成的扇三角洲前缘砂体受九佛堂组后期抬升构造作用影响在斜坡带形成上倾尖灭砂体,南、北部洼陷九V段烃源岩与扇三角洲砂体直接接触,油气向中部鼻状构造带富集,形成构造背景下的上倾尖灭岩性油藏。彰武2井区发育5条北东向断层,这些断层与岩性共同对油气聚集起到遮挡作用,层内构造控制着油气的富集程度。

3.4.2 洼陷带形成受油源断层控制的构造油藏

阜新组末期发生的构造反转在彰武断陷的洼陷带形成一条北东向断层,在该晚期断层的控制下形成了一系列断鼻构造圈闭。与此同时,九佛堂组油藏受断层影响发生油气二次运聚,在沙海组底部煤层封盖作用下,油气运聚到鼻状构造圈闭成藏。彰武8井区沙海组油层主要分布在北东向断层下降盘一侧受断层控制的逆牵引构造中,分析认为该油藏主要是由于构造抬升破坏了下部的原生油藏,油气沿断层向上运移,并最终在相对浅部的断层附近聚集形成次生油藏。

3.4.3 断阶带形成与烃源岩具有良好侧向对接关系的构造—岩性油藏

控洼断层与控盆断层之间形成的断阶带具有与生烃洼陷侧向对接的构造背景优势,九佛堂组V段烃源岩与断阶带火山岩的对接关系是决定断阶带能否成藏的关键因素,而火山岩储层物性条件对油藏能否富集起到制约作用[8]。与北部断阶带成藏对比,南部断阶带构造圈闭与九佛堂组V段烃源岩具有直接对接关系,储层为层状安山岩,储集空间主要是裂缝,孔隙度1.6%~22%(平均11.5%)、渗透率0.02×10-3~43.3×10-3μm2(平均2.56×10-3μm2),发育基质孔隙,两层测试均获工业油流;而北部断阶带构造圈闭与九佛堂组V段烃源岩没有直接对接关系,油气要经过长距离运移,且储层为大套玄武岩,储集物性较差,故油气显示级别较低,没有获得油流。

4 结论

(1)彰武断陷主要发育构造、构造—岩性、岩性三种油藏类型。

(2)彰武断陷油气成藏具有低熟近源、陡坡控砂、相带控藏、构造富集的特征。

(3)彰武断陷斜坡带、洼陷带、断阶带分别发育有构造背景下上倾尖灭岩性油藏、受油源断层控制的构造油藏、与烃源岩具有良好侧向对接关系的构造—岩性油藏三种油藏类型。

(4)松南新区发育20多个与彰武具有相似成盆、成烃、成藏条件的小型凹陷,其中东胜、东大坝、大冷、甘旗卡断陷最为典型,钻井揭示这四个断陷与彰武断陷发育相同的供烃层系,即九佛堂组底部稳定沉积的湖相泥岩,九佛堂组也均具有两泥夹一砂的沉积组合序列,发育陡坡物源。但反转剥蚀期改造程度不同,现今残留的凹陷与原型之间具有较大差异,制约了地质认识和勘探进程。因此,通过彰武断陷成藏分析、建立成藏模式,对指导其他小断陷的勘探部署、推进松南地区的勘探具有重要意义。

参考文献:

[1]董清水,赵占银,刘招君,等.半地堑式断陷盆地的油气成藏模式——以松辽盆地梨树断陷为例[J].吉林大学学报(地球科学版),2003,33(1):43-47.

[2]汪立君,郝方,陈红汉,等.中国浅层油气藏的特征及其资源潜力分析[J]. 地质通报,2006,25(9): 75-83.

[3]胡朝元.生油区控制油气田分布——中国东部陆相盆地进行区域勘探的有效理论[J].石油学报,1982(2):9-13.

[4]白玉彬,赵靖舟,方朝强,等.优质烃源岩对鄂尔多斯盆地延长组石油聚集的控制作用[J].西安石油大学学报(自然科学版),2012,27(2):1-5.

[5]孙思敏,彭仕宓,汪新文,等.东濮凹陷长垣断层系中转换斜坡的特征与油气勘探[J].石油勘探与开发,2003,30(1):22-24.

[6]李学艳,王秀娟,侯加根.伸展域构造变换带内部构造类型研究[J].中国煤田地质,2005,17(2):1-3.

[7]HUS R, ACOCELLA V, FUNICIELLO R, et al. Sandbox models of relay ramp structure and evolution[J]. Journal of Stuctural Geology, 2005, 27(3): 459-473.

[8]郭洪宇,韩双.彰武断陷义县组火山岩油气成藏条件分析[J].海洋石油,2014,34(4):39-43.

Analysis of Hydrocarbon Accumulation Characteristics in Small Scale Depression in the New Exploration Area in Southern Songliao Basin —An Example of Zhangwu Fault Depression

LI Dan, YU Lei, FAN Xuepei

(Research Institute of Exploration and Development of SINOPEC Northeast Oil and Gas Company, Changchun 130026, China)

Abstract:There are more than twenty small fault depressions in newly registered blocks of SINOPEC in southern part of Songliao Basin, with an effective area of 100~300 km2, and present residual thickness less than 3 000 meters. In these depressions, the tectonic evolution history, hydrocarbon generation and petroleum accumulation process are similar. According to the study results on the characteristics of hydrocarbon accumulation in Zhangwu fault depression, it is indicated that the oils were generated from low mature source rocks, and near the source material. The sand body distribution is controlled by steep slope, the reservoir distribution is controlled by sedimentary facies, and hydrocarbon accumulation is controlled by structures. Then, hydrocarbon accumulation models are established for slope belts, depressions and step faulted belt.

Keywords:Zhangwu fault depression; low maturity near the source material; sand body distribution controlled by steep slope; reservoir distribution controlled by sedimentary facies; hydrocarbon accumulation controlled by structures

中图分类号:TE122.3

文献标识码:A

DOI:10.3969/j.issn.1008-2336.2016.01.017

文章编号:1008-2336(2016)01-0017-06

收稿日期:2015-07-20;改回日期:2015-09-18

第一作者简介:李丹,女,1981年生,工程师,2004年毕业于中国地质大学勘查技术与工程专业,从事地球物理勘探工作。