长江三角洲沉积相及其成因模式分析

2016-07-05乔雨朋邵先杰接敬涛陈小哲谢启红

乔雨朋 邵先杰 接敬涛 陈小哲 谢启红 张 珉

(燕山大学石油工程系, 河北 秦皇岛 066004)

长江三角洲沉积相及其成因模式分析

乔雨朋邵先杰接敬涛陈小哲谢启红张 珉

(燕山大学石油工程系, 河北 秦皇岛 066004)

摘要:长江三角洲由于受到河流、波浪、潮汐等多种因素的控制,发育了其特有的港湾状形态以及沉积特征,利用Google earth软件对长江三角洲不同地域的水体深度进行提取,将提取水体深度与实际地图相叠合绘制了现代长江三角洲水深等值线图,并进一步划分沉积微相,分析了各个微相的沉积特征及沉积机制与沉积模式。

关键词:长江三角洲; Google earth; 沉积相; 沉积模式

长江三角洲是我国第一大河流。长江在入海口处形成的三角洲,由于受到河水、波浪、潮汐等多因素的共同作用,具有特有的形态与沉积特征。随着科技的进步,现代沉积调查研究又有了更高层次的手段。以Google earth软件为基础,对现代河流、三角洲的沉积调查越来越得到关注,其分析得到的砂体展布形态为地下储层预测提供了良好的参考[1]。对长江三角洲的研究已接近百年历史。19世纪70年代,Mosseman就研究过长江三角洲。20世纪70年代,我国同济大学海洋地质系三角洲研究室开展了开创性的研究工作,对长江三角洲自陆向海的沉积相进行了划分[2]。1979年,李从先等人将长江三角洲划分为三角洲平原、三角洲前缘、前三角洲及其伴生相[3]。1982年,许世远等人对长江三角洲的沉积相进行了系列总结,探讨了其沉积模式[4]。1991年,陈中原等人根据长江口外海底表层600多个沉积物样品的粒度、矿物及其分布特征的研究,结合钻孔、柱状样及其表层样品中微体古生物、地球化学等分析资料,将其划分为3个沉积相带,即三角洲前缘相、前三角洲相和三角洲 — 陆架过渡相[5]。本次研究利用Google earth软件对长江三角洲不同位置的水体深度进行提取,绘制水深等线图,结合前人对长江三角洲表面沉积物的提取及其沉积特征分析划分沉积微相。长江口是典型的潮汐河口,长江三角洲也是典型潮汐影响下的三角洲,进一步研究长江三角洲对认识此类型三角洲具有重大意义。

1区域地质概况

长江是我国第一大河流,全长共6 300 km,经由上海市流入东海,年流量可达9 450亿m3,年平均输沙量约4.66亿t,每年约有30%~50%的长江入海泥沙沉积在三角洲前缘[6],在入海口处形成一系列河口砂坝。由于在长江口以外受到东海、黄海2个潮波系统的影响,潮汐、潮流作用明显,长江口平均潮差约2.5 m,潮流流速约1.5~3.0 kn,最大可达6.0 kn[7]。表层沉积物有细砂、粉砂质砂、黏土质粉砂及粉砂质黏土沉积等。海陆相生物混合是其典型的生物组合特征,存在有孔虫、介形虫及棘皮动物等生物[3,5,7]。

2研究方法及数据采集

地质学家以及河流地貌学家很早就已经注意到了遥感技术在地质与地貌研究中的重要性[8-9]。利用卫星遥感技术可以全面表征河流、三角洲及海洋的几何形态、水体深度,为长江三角洲水深等值线的绘制及进一步沉积微相的研究提供便利。

利用Google earth软件,在对地面有较清晰的识别之后,在想要测量的地方添加路径。在添加路径项中将海拔高度设置为贴近海底,读取不同位置的水体深度,记录读取点的经纬坐标及其深度。将经纬坐标转换为大地坐标后,将数据导入绘图软件,绘制其水深等值线图(图1)。在数据读取过程中,主要记录水深的突变处,对于某些河口坝发育的地方采用局部加密的方法进行控制。根据上述方法,提取了长江三角洲地区270余个点,作为绘制等值线图的基础数据;再将提取点的深度数据和实际地图叠合,对等值线边界进行有效控制。从图2可以看出长江北支汊河流已经废弃,南支汊河流日益兴盛,三角洲主要发育在南支汊前端。

图1 长江三角洲水深等值线图

3沉积微相研究

利用软件将实际地图与提取的深度点进行叠合,对河道、河口坝边界进行控制,结合前人对长江三角洲表面沉积物的提取研究,划分沉积微相[10](图2)。研究结果表明长江三角洲发育三角洲平原、三角洲前缘、前三角洲3个亚相,其中三角洲前缘最为发育。

3.1.1平原分流河道微相

平原分流河道为水下分流河道由于两侧河口坝的堆积漏出水面而逐渐发育形成的。长江三角洲北部支汊河道废弃,南部支汊河流兴盛。河口冲刷南岸,在北岸沉积。主河道以细砂质沉积为主,河道侧缘岩性较细,为粉砂、黏土质粉砂沉积。

3.1.2分流间

分流间为平原分流河道的间隔部分,主要由早期河口坝不断沉积漏出水面形成。

3.2三角洲前缘亚相

3.2.1水下分流河道微相

水下分流河道微相是平原分流河道的水下延伸部分,深度为4~12 m,以细砂、粉砂质沉积为主。北部支汊河道废弃,南部支汊入海大致分散为4条分流河道。河道之间以河口坝相隔,河道宽度在4.5~10.0 km。由于受到潮汐往复流作用的影响,水下分流河道内部往往存在泥、粉砂组成的薄层理[7]。

3.2.2河口坝微相

长江三角洲发育的10余个河口砂坝是其主要的地貌特征。河口坝呈梭状、透镜状分布在河口,尖部朝向陆地,以细砂质沉积为主,长度介于2.39~75.80 km,宽度介于2.15~17.69 km,面积介于 5.03~1 185.79 km2,介于北纬31°28′42″ — 30°28′42″,东经 121°40′54″ — 122°18′36″,河口坝最为发育。河口坝的形成主要是由于河水入海受到波浪的阻力作用,加之水体盐度变大导致沉积物发生絮凝,从而在河口处沉降形成河口坝。河口坝发育的区域是絮凝沉降最有利的地方。河口坝是长江三角洲典型的地貌特征。

3.2.3席状砂微相

席状砂呈席状和带状发育在三角洲边缘,其与前三角洲相邻,主要沉积物为粉砂质黏土沉积。根据沉积微相特征认为该地区席状砂主要分布在东经122°15′49″ — 122°32′7″,北纬31°54′49″ — 30°56′18″,平面上具有较好的连续性。

3.3前三角洲亚相

前三角洲主要为黏土质、粉砂质黏土沉积,水平层理,水体深度在20~35 m,处在三角洲斜坡位置,平面上呈条带状分布。浅海相属种大量出现,如棘皮动物等[3]。

3.4沿岸砂坝

在北部分汊河道的海岸边发育沿岸砂坝微相,主要为粉砂质沉积,水深3~5 m,是河流携带的泥沙经海洋波浪、潮汐的回流作用,堆积在岸边后形成的大小不等的透镜、土豆状砂坝。与河口坝不同的是其河流作用很弱,故其不具有方向性,形状也不规则。

4沉积机制及其模式分析

4.1沉积机制分析

长江三角洲发育的特有形态是由河流、海洋、地形等多种因素造成的。由于具有河口湾地质背景,长江口为巨大的喇叭口状河口湾。长江入海后被淹没在海水之下,由于其自身巨大的携砂量[11],加上长江口海洋、潮汐的顶托作用以及由于水体盐度、流速变化产生的絮凝沉降作用,致使大量泥沙在入海口处沉积。同时由于较强的河水、潮流能量在沉砂中冲出了沟道,因此在三角洲前缘处发育大面积的河道与河口坝,其交织共生形成了特有的港湾状形态。

长江三角洲河流与波浪、潮汐共同作用。波浪作用相对河流作用较强时,往往形成鸟嘴状、扇状三角洲,否则易形成鸟足状三角洲。当然沉积模式还与地势、地貌等其他特征有关[12]。

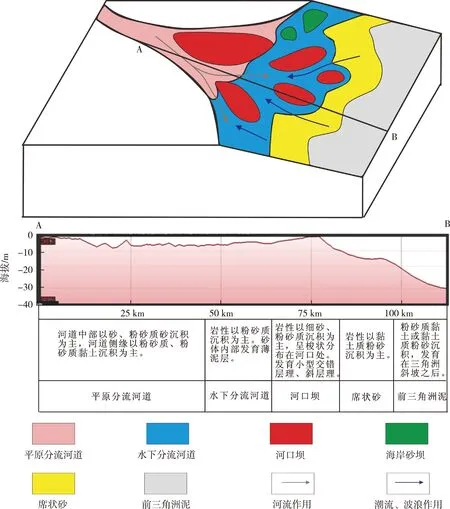

4.2沉积模式建立

应用Google earth软件沿陆上河道 — 水下分流河道 — 河口坝 — 席状砂 — 前三角洲作截面,根据其剖面特征并结合表层沉积岩性建立长江三角洲沉积模式(图3)。长江三角洲地形独特,河流、潮汐作用均较强,在诸多因素共同作用下,形成了其特有的港湾状形态。

5结语

(1)应用Google earth软件对长江三角洲不同部位的水体深度进行提取,结合长江三角洲表层沉积物岩性等沉积特征对沉积微相进行了划分。

(2)综合水深等值线及其沉积特征等因素,将长江三角洲划分为三角洲平原、三角洲前缘、前三角洲3个亚相,并进一步细分了各自的沉积微相,分析了各沉积微相的岩性、发育位置、水体深度等特征。

(3)在河口湾处,长江大量携砂、独特的地形条件以及河流、波浪以及潮汐三者的共同作用形成了长江三角洲特有的港湾状形态。

图3 长江三角洲沉积模式图

[1] 尹太举,李宣玥,张昌民,等.现代浅水湖盆三角洲沉积砂体形态特征:以洞庭湖和鄱阳湖为例[J].石油天然气学报,2012,34(10):1-7.

[2] 胡刚,毕世普,李张勇.长江三角洲沉积环境与演变:进展与展望[J].海洋地质前沿,2014,30(12):1-8.

[3] 李从先,王靖泰,李萍.长江三角洲沉积相的初步研究[J].同济大学学报,1979,7(3):1-14.

[4] 许世远,李萍,王靖泰.长江三角洲沉积模式[J].第四纪研究,1982,2(6):83-88.

[5] 陈中原,许世远,严钦尚.全新世水下三角洲沉积相的研究[J].海洋与湖沼,1991,22(1):29-37.

[6] 庄克琳.长江水下三角洲的沉积特征[D].青岛:中国海洋大学,2005:20-23.

[7] 袁迎如.现代长江三角洲的沉积物和沉积相[J].地质评论,1982,28(1):21-27.

[8] 李宇鹏,吴胜和,岳大力.现代曲流河道宽度与点坝长度的定量关系[J].大庆石油地质与开发,2008,27(6):19-22.

[9] ROBERT S R. Geomorphology: An Approach to Determining Subsurface Reservoir Dimensions[J]. AAPG Bulletin, 2004, 88(8):1123-1147.

[10] 刘红.长江口表层沉积物分布特性研究[D].上海:华东师范大学,2006:20-21.

[11] 朱玉荣.潮流在长江三角洲形成发育过程中所起作用的探讨[J].海洋通报,1999,18(2):1-10.

[12] 于兴河,李胜利,李顺利.三角洲沉积的结构 — 成因分类与编图方法[J].沉积学报,2013,31(5):782-797.

Analysis of Sedimentary Facies and Its Genetic Model of Yangtze River Delta

QIAOYupengSHAOXianjieJIEJingtaoCHENXiaozheXIEQihongZHANGMin

(Department of Petroleum Engineering, Yanshan University, Qinhuangdao Hebei 066004, China)

Abstract:Yangtze River Delta has its unique shape of harbor and sedimentary features because of the control factors such as rivers, waves and tides. With the increasing of the means on deposition research, the water depth of Yangtze River Delta was extracted using Google Earth software, and the modern water depth map of Yangtze River Delta was drawn compositing with the practical map. The sedimentary microphase diagram was drawn combining with lithology of the surface sediment in this paper. The sedimentary characteristics of each phase were discussed and the deposition mechanism and deposition patterns were analyzed.

Key words:Yangtze River Delta; Google earth; sedimentary facies; deposition pattern

收稿日期:2015-10-23

基金项目:国家科技重大专项项目“大型油气田及煤层气开发”(2011ZX05038)

作者简介:乔雨朋(1990 — ),男,吉林榆树人,燕山大学在读硕士研究生,研究方向为油藏描述与油气田开发工程。

中图分类号:P618

文献标识码:A

文章编号:1673-1980(2016)03-0010-04