基于物联网的主动式医疗急救协同系统设计

2016-06-30张福林胡建平马行舒杨吉江段绍斌深圳市急救中心深圳806国家卫生计生委统计信息中心北京000清华大学深圳研究院深圳80清华大学信息技术研究院北京0008中南大学湘雅二医院湖南长沙00

张福林,胡建平,马行舒,杨吉江,段绍斌(.深圳市急救中心,深圳 806;.国家卫生计生委统计信息中心,北京 000;.清华大学深圳研究院,深圳80;.清华大学信息技术研究院,北京 0008;.中南大学湘雅二医院,湖南长沙 00

基于物联网的主动式医疗急救协同系统设计

张福林1,胡建平2,马行舒3,杨吉江4,段绍斌5

(1.深圳市急救中心,深圳 518026;2.国家卫生计生委统计信息中心,北京 100044;3.清华大学深圳研究院,深圳518055;4.清华大学信息技术研究院,北京 100084;5.中南大学湘雅二医院,湖南长沙 410011

摘要:医疗急救在抢救急重症患者方面有着至关重要的作用,院前急救工作开展的质量直接影响患者的抢救效果。本文分析了当前国内院前急救中影响急救效果的3个主要问题。针对存在的问题,提出了基于物联网和车载设备数字化等将救护车构建成生命救治平台的现代医疗急救系统,并在深圳进行试点示范。初步应用结果表明,该系统能够明显实现急救前移,提高危急重症患者的抢救成功率。

关键词:院前急救;主动式医疗;物联网;救护车

世界卫生组织(WHO)在2005年发表《EMS和院前创伤急救系统》一文,强调在世界范围内优先发展EMS的重要性。“院前急救服务”是EMS的重要组成部分,是人命关天的任务,在很大程度上决定了抢救成功率,在保障城市居民生命安全中发挥着至关重要的作用。我国的院前急救事业只有50多年的历史,在2003年以后虽取得突飞猛进的发展[1],但目前仍存在一些亟待解决的问题。

1 国内院前急救存在的问题

1.1危重患者信息难以实时传送,救护车和急诊科衔接不到位

更有甚者,在将患者运送到医院时只提交简单病历,根本没有患者的生命体征监护信息,医院不得不重新做各种诊断检查,耗费大量时间,严重影响急危重患者的救治。

1.2院前无法真正实现“能力救治”

“全科救治”指在院前急救过程中采取“一视同仁”的救治理念,缺乏根据急救患者病情危重程度进行的准确分类分级,常因此贻误急危重症患者病情,如某些医院(心脏医院)难以救治特殊患者(孕妇),导致急救效率和效果不佳。与“全科救治”相对应的是“能力救治”,即根据患者情况进行准确分类,及时进行现场初诊、救治和指导,并联合多方进行院前沟通,用最快速度将患者送往有接诊能力医院的院前急救方式。

急救医疗应基于循证医学,帮助医生在面临相同病情时进行标准化操作[5]。然而,一方面我国目前缺乏有效的基于循证医学的院前病情分类系统,另一方面急救人员数量不足,且对于急救人员既无统一的培训教材和培训时间,亦无专门的岗位资格认证[6],难以实现“能力救治”。

1.3城市交通状况恶劣

运输被认为是院前急救的三大要素之一。急救医疗分秒必争,任何情况的延误都可能给危重病人造成致命伤害。然而,我国多数城市道路拥挤状况严重。北上广深等一线城市均已成为名副其实的堵城,2014年上海以平均堵车15分钟位列“堵城榜”榜首。而这些正是人口稠密、意外事故频发、急救需求巨大的城市。目前我国既未为医疗开辟单独通道,也未形成智能交通系统为救护车提供最佳行车路线。如何在交通拥堵的前提下,尽可能提高救护车到达急救现场的速度是一个需要急救中心、医院、交通部门以及社会各方协商合作解决的问题。

2 主动式医疗急救协同系统介绍及特点

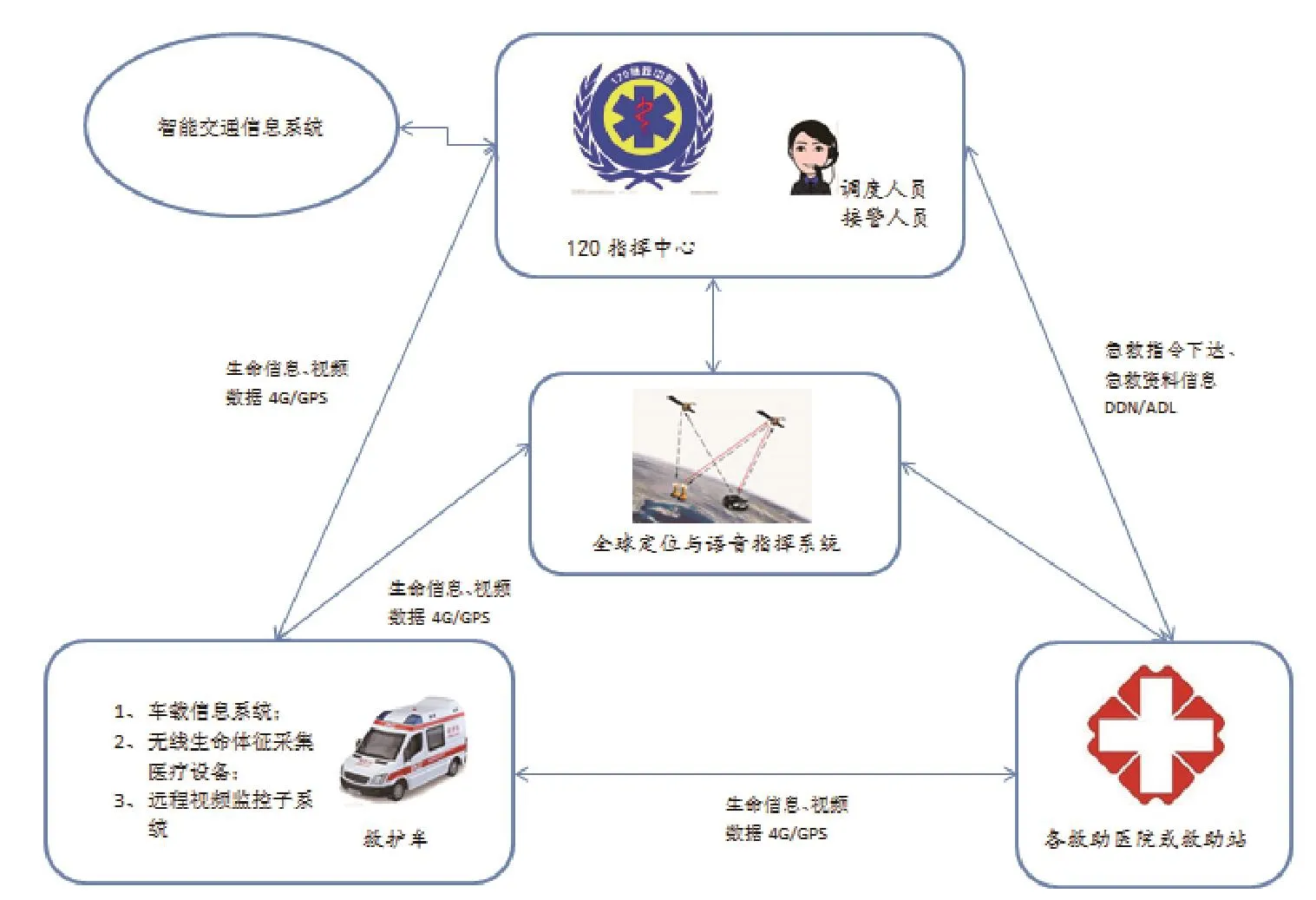

为了尽可能解决目前急救医疗中存在的问题,深圳市急救中心联合多家医院与科技公司展开合作,应用物联网、4G通讯等先进技术,将救护车升级为生命支持平台。在救护车到达急救现场后,可立即连通无线视频采集设备、监护仪、心电图、移动彩超等设备的数字接口,将现场状况及病人血氧、血压、心电、心率、呼吸频率等主要生命体征信息传输到云端,共享到急诊医院、120调度中心、值守专家,构建各方共同救治危重病人的协同平台。图1为主动式医疗急救协同系统设计图。

随着集团公司信息化建设的快速推进。公司电子公文、协同办公、合同、集中报账等应用系统已广泛应用。这些应用系统大大提高了公司文件流转效率、管理效率和安全防护。但所有的这些系统的最终处理结果很大一部分还得打印纸质文件、凭证用于归档,打印纸质版合同签字盖章等。文档打印相对其他流转环节严重滞后。

该主动式医疗急救协同系统主要有以下三个特点。

2.1将救护车升级为生命救治平台

救护车是整个院前急救系统的核心部分。将救护车升级后,车上设备配置更加齐全,不仅有传统重症监护型救护车上的多功能监护仪、除颤起搏仪、血氧血糖仪等,更配备移动掌上B超、GPS、救护车视频采集摄像头、单兵视频采集终端、无线视频采集设备等。以上设备采集到的患者生命体征数据及现场和车内视频、音频信息会通过无线4G网络传送到120急救中心,并根据需要传送给接诊医院及医生。对于普通网络覆盖不到的区域,还可以采用通讯卫星进行数据传输。

2.2通过电脑与手机APP实现远程专家指导

院前急救人员素质的整体提升需要很长一段时间,但实现区域内医疗资源共享,借助急救知识库和远程医疗手段,对院前急救患者进行现场有针对性的抢救和远程会诊,可在一定程度上缓解急救人才匮乏的状况。[7]该协同系统在实现将救护车上数据传输到云端的基础上,允许计算机和手机APP端口共同接收患者信息,实现120指挥中心电脑、接诊医院急诊科电脑及接诊医生手机同步查看患者信息的功能。在此基础上,医院急诊科医生和(或)120急救中心的急诊专家可以及时判断患者病情,对救护车医生进行抢救指导,必要时亦可以邀请异地专家通过手机APP进行远程会诊,让更多的急诊患者享受高水平的急救服务。

2.3智能化交通信息发布系统

智能化交通信息发布系统融合软件和硬件建设,具体包括:路口设置的路况监测探头,监测中心数据接收系统,路线选择软件等。监控探头将各个路段的交通状况实时传送到监测中心,监测中心道路选择系统根据接收到的路况信息设计出最佳(快捷、不拥堵)的行车路线,并及时反馈给救护车,指导车辆行驶,确保车辆通畅,缩短行车时间。在紧急情况下,还可联系交通部门控制必经路口的交通信号灯,或指派交警对路段交通进行临时管控,尽可能保证救护车的畅通行使。

图1 主动式医疗急救协同系统设计图

3 主动式医疗急救协同系统应用效果

3.1院前院内一体化,实现急救信息的及时传递

该主动式医疗急救协同系统的特点在于实现救护车、急救中心和接诊医院之间信息的互联互通。通过联通物联网和开发车载装备数字化接口,将救护车上各项仪器设备监测的患者生命信息和救援现场情况及时有效地传输给有关各方。一方面可以让接诊医院的医护人员尽早对患者病情做出判断,提前做好接诊准备;另一方面也可与120急救中心保持信息实时共享,从整体上统筹急救资源,为患者提供最有效的急救服务。

3.2充分利用人力资源,执行更科学急救方案

通过急诊专家坐镇120急救中心,实现由原先的“一对一”急救医疗服务向“一对多”转变。在短期内难以增加急救人力资源地情况下,充分利用有限的专家资源提供远程急救指导,缓解人力资源紧缺现状。此外,也可使院前急救决策更加标准化、更具科学性。

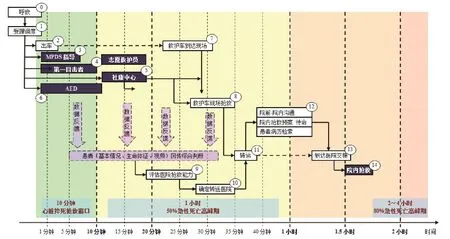

3.3急救前移约20分钟

通过主动式急救医疗协同系统的建立,从救护车到达之时即可开始源源不断地将现场环境状况与患者生命体征信息等传输到急救中心及接诊医院急诊科。医院急诊科医生(或)急救中心值守专家可直接与救护车医生沟通患者情况,将会诊前移至入院前。以下是现有的传统急救模式与升级的主动式急救模式时间流程图。

图2 传统医疗急救模式时间流程图

图3 基于健康物联网的主动式医疗急救模式时间流程图

对比图2和图3中的两种医疗急救模式,主动式医疗急救协同系统在转运途中即开始为患者采集生命体征信息并组织各方医生进行会诊,及时与医院和急救中心沟通后,确定好转运医院并传送患者相关信息。医院在患者到达之前已做好抢救准备,到达即可立即开展抢救工作,将抢救前移至呼救后1.5小时,有效缩短抢救时间20分钟左右。

3.4提高抢救成功率

运用主动式医疗急救协同系统在实现了院前院内一体化救治、救治前移的基础上,将有效提高抢救的成功率。2015年发生一例脑卒中患者抢救成功案例。患者年55岁,早上8点20分在家中突发右手不能动弹,右腿完全无法行走,讲话困难。8点43分呼叫120。救护车于出车途中联系患方,询问病情,给予基本指导。8点54分到达现场,经初步诊断为脑卒中,返回医院途中吸氧、心电监护、测血糖及溶栓宣教,并联系院内急诊科做好准备。9点08分到达医院,至9点23分完成抽血、脑CT,确诊为缺血性卒中。9点35分开始溶栓,11点35分瘫痪右侧肢体有了明显恢复。8天后患者康复出院。

整个过程中,从呼叫救护车到开始溶栓治疗仅耗时52分钟。这期间有两个关键点:一是救护车医生根据循证医学知识,初步诊断为脑卒中,并及时通知医院急诊科做好抽血、脑CT等检查的准备工作;二是在救护车上即进行心电监护、测血糖等,在入院时可提供患者有效地生命体征信息,减少入院后的检查项目,争取宝贵抢救时间。未来深圳市急救中心将在此基础上继续推动主动式医疗急救协同系统的建立,完善医疗急救模式与流程,挽救更多患者的生命。

4 结语

主动式医疗急救协同系统是一个基于健康物联网的、系统化的的急救体系。该系统能在一定程度上缓解或解决目前急救医疗所出现的问题,以患者安全为首要目标,提高院前急救的及时性和有效性。其最大的特点在于利用网络通讯技术将救护车、急救中心和医院三方连接起来,创建一体化而非分段式的救治网络,实现急救患者救治的连续性,缩短急救时间,提高抢救成功率。此外,辅以值守专家团队、GPS定位系统、智能化交通信息发布系统,让整个急救流程能够流畅运行,让病人尽可能享有快捷、专业、有效的急救医疗服务。

当然,“冰冻三尺非一日之寒,滴水石穿非一日之功”。医疗急救系统的建设和发展成熟都需要一个过程。在这个过程中,需要急救中心、医疗机构、技术研发公司、有关政府部门乃至全社会公众的合作与支持。在努力实现急救医疗系统软件与硬件升级改造的同时,应该加大力度对社会公众展开急救知识普及教育,比如如何进行心肺复苏、如何使用自动体外除颤仪(AED)、如何应对洪水地震泥石流等大型自然灾害等。此外,还应该建立有效的高危人群监控手段,实现未发病状况的实时监控、危机预警和发病时的快速反应、提前出车。只有这样“软硬兼施、控救结合”,才能建立起一套及时、高效的急救医疗系统,尽可能多地挽救病人生命。

参考文献

[1]李奕明,傅承主,叶健伟.紧急医疗救援标准化与信息化研究[J].中国卫生信息管理杂志,2012,9(6):15-19.

[2]Bhoi,S K; Khilar,P M.VehiHealth:An Emergency Routing Protocol for Vehicular Ad Hoc Network to Support Healthcare System[J].Journal of medical systems,2015(3):65.

[3]赵红霞.现代信息技术助推智能救护车的发展与应用[J].中国科技财富,2012,(10):252.

[4]易艳.院前急救救护车及急救物品的细节管理[J].护理学杂志,2011,26(1):19.

[5]Kevin Mackway-Jones.Towards evidence-based emergency medicine:best BETs from the Manchester Royal Infirmary[J].Emergency medicine journal,2016,33(1):76

[6]刘静,郝艳华,吴群红等.院前急救模式与急救人员岗位培训国内外比较分析[J].中国卫生资源,2013,16(3):30-32.

[7]赵杰,孙东旭,侯红利等.区域协同医疗信息平台提升院前急救水平的探讨[J].中华医院管理杂志,2014,30(8):583-585.

The Design of Active Emergency Medical Collaboration System Based on Internet of Things

ZHANG Fu-lin1,HU Jian-ping2,MA Xing-shu3,YANG Ji-jiang4,DUAN Shao-bin5

(1.Shenzhen EM Center,Shenzhen 518026,China; 2.Statistic Information Center of NHFPC,Beijing 100044,China; 3.GraduateSchoolatShenzhen Tsinghua University,Shenzhen 5180055,China; 4.RIIT,Tsinghua University,Beijing 100084,China; 5.The Second Xiangya Hospital of Central South University,Changsha 410011,Hunan Province,China)

Abstract:Medical emergency plays a critical role in rescuing acute and severe patients.The quality of pre-hospital emergency,therefore,makes a difference in the result of the first aid .This article analyzed the domestic emergency system and made a conclusion of three major problems.In order to solve these problems,a modern medical emergency systembased on the internet of things and digitization of on-board equipment was put forward and put into practice in Shenzhen as experiment.After preliminary application,the system can apparently move first aid forward and achieve a higher rescue success rate.

Keywords:Pre-hospital care;Active medicine;Internet of things;Ambulance

*基金项目:国家科技支撑计划项目,主动医疗服务共性关键技术研发及应用示范(编号:2013BAH05F04)

作者简介:张福林(1964-),男,博士(博士后),深圳市急救中心主任/支部书记,教授,高级经济师;研究方向:急救医疗管理,移动互联网与现代服务,卫生信息化和生物统计。