舰船内部通信设备BIT测试设计研究*

2016-06-30吴红平

吴红平

(中国电子科技集团公司第三十六研究所 嘉兴 314033)

舰船内部通信设备BIT测试设计研究*

吴红平

(中国电子科技集团公司第三十六研究所嘉兴314033)

摘要论文针对舰船内部通信设备的现场维护实际需求,本着实用性的原则,对用户终端设备和交换传输设备这两类最重要的内部通信设备的BIT测试框架、实现方式进行了探讨,希望对内部通信设备的测试性设计提供参考。

关键词舰船; 内部通信; 测试性; 内建自测试; 自动测试设备

Class NumberTN219

1引言

信息化条件下的现代战争对装备的保障性提出了更高要求,特别是对执行远洋作训任务的舰船平台,由于远离岸基保障力量支撑,需要更多地依赖舰船自身力量进行装备维修和保养,对装备自身固有保障能力要求更高,而测试性是固有保障性的核心要素,丰富完善的测试能力是减少保障设备和费用、提高保障效率的最有效手段[1]。测试性主要包括机内测试BIT(Built-in Test)和自动测试设备ATE(Auto Test Equipment)测试两方面内容[2]。

BIT是指系统或设备内嵌的故障检测和隔离能力,可以将故障隔离到外场可更换单元FRU(Field Replaceable Unit)级别,BIT技术是改善系统或设备测试性与诊断能力的基本途径。ATE对被测设备施加激励并对其输出响应进行分析评估来完成性能测试和故障诊断,可以将故障隔离至更低的层级和更小的颗粒度,更适合在基地级和中继级维修使用[2]。BIT和ATE在功能框架、测试资源、测试判据等方面应统筹考虑和兼容设计,而BIT设计又是基础,本文主要对内部通信设备的BIT进行研究。

2舰船内部通信设备测试性设计特殊性分析

舰船内部通信设备作为一种专用的军事电子设备,在测试性设计中会面临一些特殊的限制因素:

1)内部通信设备是融合了多种软件和硬件技术的复杂系统,是一种典型的网状分布式系统,体现了通信系统的固有复杂性。从设备上看,分为用户终端、中心节点、辅助设备、管理设备、电源设备等[3]。绝大部分系统功能均由多个实体组合完成,故障往往具有多种传播路径,加之大部分设备采用模块化设计,在进行模块级故障隔离时面临的困难更加复杂。

2)从通信处理功能的层次上看,分为应用层、交换控制层、传送层、接入层[4],故障具有复杂的跨层次传递特点,而且这些处理功能又分布在多个设备上,纵向和横向的故障传播进行交叉耦合,单一故障源往往触发多重故障告警,给故障隔离进一步带来困难。

3)内部通信设备具有大量的人机交互接口,用户的随机并发操作和非常规操作均可能引起非预期的间歇性软故障,这种软故障重现比较困难,故障的描述和分析往往难以及时入手。

显然,以上这些复杂多样的因素会给测试性的层次划分、测试点分配、测试电路设计、测试数据处理带来诸多挑战。但是,内部通信设备中内置了诸多信号收发资源和芯片级诊断能力,在系统设计时统筹考虑测试性需求,对这些现成的资源进行灵活分配和共享,就可以在不增加或少增加额外硬件资源的情况下满足BIT所需要的资源需求,从而构建工程实现简单可靠、现场实用方便的BIT能力,并可为进一步开发与BIT融合的ATE打下基础。

3用户终端设备测试性设计分析

用户终端设备是内部通信设备的主要组成设备,直接面向用户,使用负荷较大,损坏概率较高,要求对故障的检测、显示、隔离定位要全面、快速和简单。

用户终端设备的组成框图如图1所示,主要由控制模块、人机接口模块、音频处理模块、线路接口模块以及公共通信资源模块组成,包括A接口、D接口、P接口和E接口。其中,A接口为模拟音频接口、D接口为数字音频接口、C接口为协议数据接口、E接口为扩展资源接口。

图1 用户终端设备组成框图

各个模块之间具有双向通信接口,采用环绕BIT设计思想[5~6],在模块内部增加交叉开关或利用芯片内置的环回功能在测试点上将接口的收发信号回环,根据接口功能是否正常来判断故障位于接口的哪一侧,通过逐级使用接口环回,最终将故障定位至某一特定模块内。

公共通信资源模块中应安排用于测试诊断的资源,如音频信号发生器、DTMF电路、误码检测电路、语音提示资源等,这些测试诊断资源与环绕BIT功能相结合,可以在模块级、整机级实现多样化的定性、定量和半定量的测试,并可与交换传输设备和其他用户设备相互配合实现系统级的脱机或联机测试。

3.1音频模块环绕BIT设计

在音频模块中面向人机接口模块侧增加一个2*2的矩阵开关,设置两个BIT环绕点,由开关矩阵实现信号的交叉连接,分别用于A口的内环回和外环回,其环绕结构示意图如图2所示。

图2 音频模块BIT环绕示意图

内环回实现系统诊断,其通路为:人机接口模块→AI→音频预放→AI1→开关矩阵→AO1→音频功放→AO→人机接口模块。通过该环回可以检测音频通道的模拟部分电路是否正常。

外环回用于支撑端到端测试,其通路为:线路接口模块→DI→编解码电路→AO2→开关矩阵→AI2→编解码电路→DO→线路接口模块。启动该环回并与线路接口对端的设备配合,可以实现一种端到端的通路检查。

音频模块中插入的矩阵开关采用低导通电阻的小外形模拟集成电路,信号插损低,器件引脚少,占用空间小,对原有电路影响可忽略,实现简单。

3.2线路接口模块环绕BIT设计

在线路接口模块中面向音频处理模块侧设置一个矩阵开关D,面向控制模块侧设置一个开关矩阵C。其环绕结构示意图如图3所示。

图3 线路接口模块BIT环绕示意图

矩阵开关D完成DO→DI的环回,配合音频处理模块实现故障在音频处理模块和线路接口模块间的隔离和定位。矩阵开关C完成CO→CI的环回,配合控制模块实现故障在控制模块和线路接口模块间的隔离和定位。

线路接口电路通常由通信ASIC芯片构成,大都内置丰富的环回能力,开关矩阵D和开关矩阵C的全部或部分功能都可由线路接口电路直接完成,对于通信ASIC缺少的环回处理,可用FPGA在外部附加实现。

根据通信ASIC芯片的不同,可能还支持DI1→DO1及LI→LO外环回和LO→LI内环回,充分利用这些丰富的内置环回能力,在不增加外部电路的情况下即可实现深层次的故障隔离。

3.3控制模块环绕BIT设计

控制模板主要通过软件来实现数据的环回,对CI接口收到的数据,软件将其从接收缓冲区处理后通过CO发送出去,实现数据的“虚拟”环回。由于软件具有并发处理能力,通过对测试维护数据和常规控制数据并行处理,在用户终端不中断正常功能时,可以实现实时在线监测。

4交换传输设备测试性设计分析

交换传输设备是内部通信设备的核心设备,也是最复杂的设备,采用模块化设计,其发生故障时影响面大,易产生虚警,要求故障检测及时、隔离定位方便。

各个模块之间具有双向接口,同样,采用环绕BIT设计思想,通过逐级使用接口环回,最终将故障定位至某一特定模块内。

4.1交换传输设备组成

交换传输设备的组成框图如图4所示,主要由接入模块、交换模块、传输模块、主控模块、公共通信资源模块、电源模块、可选的测试模块组成,包括U接口、V接口、W接口、E接口和C接口。其中,U接口对应用户终端侧接口、L接口对应传输线路侧接口、V接口和W接口为内部总线接口、C接口为协议数据接口、E接口为扩展资源接口。

公共通信资源模块中应安排用于测试诊断的资源,如音频信号发生器、误码检测电路等,其用途与用户终端中的资源模块类似,但资源种类更加丰富。利用资源模块,可以实现多个层级的定性、定量或半定量的测试,以支撑例行检查、修复性维修验证等操作。

测试模块相当于内装的ATE设备,具有音频信号发生器、DTMF电路、误码测试电路等专用测试资源,通过自定义测试总线与各模块相连。同时,测试模块可具有JTAG控制器,经由IEEE1149.1总线与各模块的TAP端口相连,在测试模块驱动下,对各个模块进行扫描诊断。测试模块可进行故障模拟和注入,强化故障隔离能力。

与用户终端中的环绕BIT设计思想类似,在模块的接口处设置测试点,增加交叉开关或利用芯片内置的环回功能在测试点上将接口的收发信号回环,根据接口功能是否正常来判断故障位于接口的哪一侧,通过逐级使用接口环回,最终将故障定位至某一特定模块内。

4.2接入模块环绕BIT设计

在接入模块中面向数据交换模块侧设置一个矩阵开关D。其环绕结构示意图如图5所示。

矩阵开关D完成VO→VI的内环回和UI→UO的外环回。VO→VI内环回与主控模块、传输模块、公共资源模块等配合,可实现故障在接入模块与数据交换模块间的隔离和定位。UI→UO外环回,在远端用户终端配合下,可实现故障在内通接入设备与用户设备间的隔离和定位。

图5 接入模块BIT环绕示意图

线路接口电路通常由通信ASIC芯片构成,大都内置多种环回能力,开关矩阵D的全部或部分功能可由线路接口电路直接完成,对于通信ASIC缺少的环回处理,需要权衡是否用FPGA在外部实现。部分线路接口芯片具有线路质量测量能力[7],可对线路进行日常监测维护。

4.3传输模块环绕BIT设计

在传输模块中面向数据交换模块侧设置一个矩阵开关D。其环绕结构示意图如图6所示。

图6 传输模块BIT环绕示意图

与接入模块类似,传输模块的线路接口电路一般由通信ASIC芯片构成,大都内置丰富的多级环回能力,开关矩阵D的全部或部分功能都可由线路接口电路直接完成。由于传输模块与数据交换模块间的接口速率较高,一般不适合通过FPGA等外加电路来实现环回。

通过在传输模块上执行环绕BIT,可以实现传输模块与数据交换模块间的故障隔离,也可配合对端的交换传输设备实现设备间故障隔离。

4.4数据交换模块环绕BIT设计

数据交换模块与接入模块、传输模块、控制模块等采用统一的数据接口连接,利用其固有的数据交换能力,在软件控制下,将每一个接口的输入交换到输出,即可实现外部环回的效果,从而支撑数据交换模块与其外围模块间的故障隔离能力的实现。

4.5控制模块环绕BIT设计

与用户终端的控制模块BIT设计相似,控制模板软件对CI接口收到的数据,将其从接收缓冲区处理后通过CO接口发送出去,在不需要额外硬件条件下即可实现数据的“虚拟”环回。通过与远端用户终端的控制模块相互配合,可实现故障实时在线监测。

4.6基于边界扫描的BIT设计

边界扫描技术是20世纪90年代由IEEE发展的一种主流测试技术,该技术可实现对芯片及电路板的全面诊断,能够测试器件损坏、互连电路的开路和短路等,可以在电路工作的同时进行检测,真正实现了在线检测[8]。同时,可用于进行程序/数据的加载和调试,能够减少很多不必要的模块拆装操作。

根据IEEEll49.1标准,基于边界扫描的测试框架如图7所示,各模块间采用Multi-Drop方式连接,可以简化背板的布线。边界扫描系统主要是由内嵌在测试模块中的边界扫描测试控制器和位于其他模块中的测试接入控制器构成。测试模块的边界扫描控制功能主要由CPU电路以及边界扫描测试总线控制器芯片组成;各从模块上则使用多端口TAP桥接芯片,实现多条扫描链。测试模块的CPU模块与测试控制上位机进行通信,对测试指令进行解析,通过边界扫描测试总线控制器将测试指令与数据转换为满足IEEEll49.1标准的接口信号,通过JTAG总线送入被测模块的边界扫描测试结构中并接收来自被测模块的响应。

图7 平台JTAG扫描测试结构示意图

5系统级测试性设计分析

内部通信设备的系统级测试性关注重点是端到端通道的连通性和用户业务功能正确与否,也可以用于自动化的系统功能测试,主要在例行检查、故障现象确认和修复验证阶段使用,故障检测后的故障隔离则需要调用设备级和单元级的测试功能来完成。

内部通信设备中的系统级业务有两种典型的网络连接结构,一种为点到点连接,另一种为点到多点,端到端的通道连通性正确与否是决定业务功能正确与否的关键因素,所以系统性测试的核心即是综合调用各节点上的测试资源来完成端到端连通性的测试[9]。下面分别讨论两种网络结构下语音通信功能的端到端连接通性测试方案。

5.1点到点连接结构

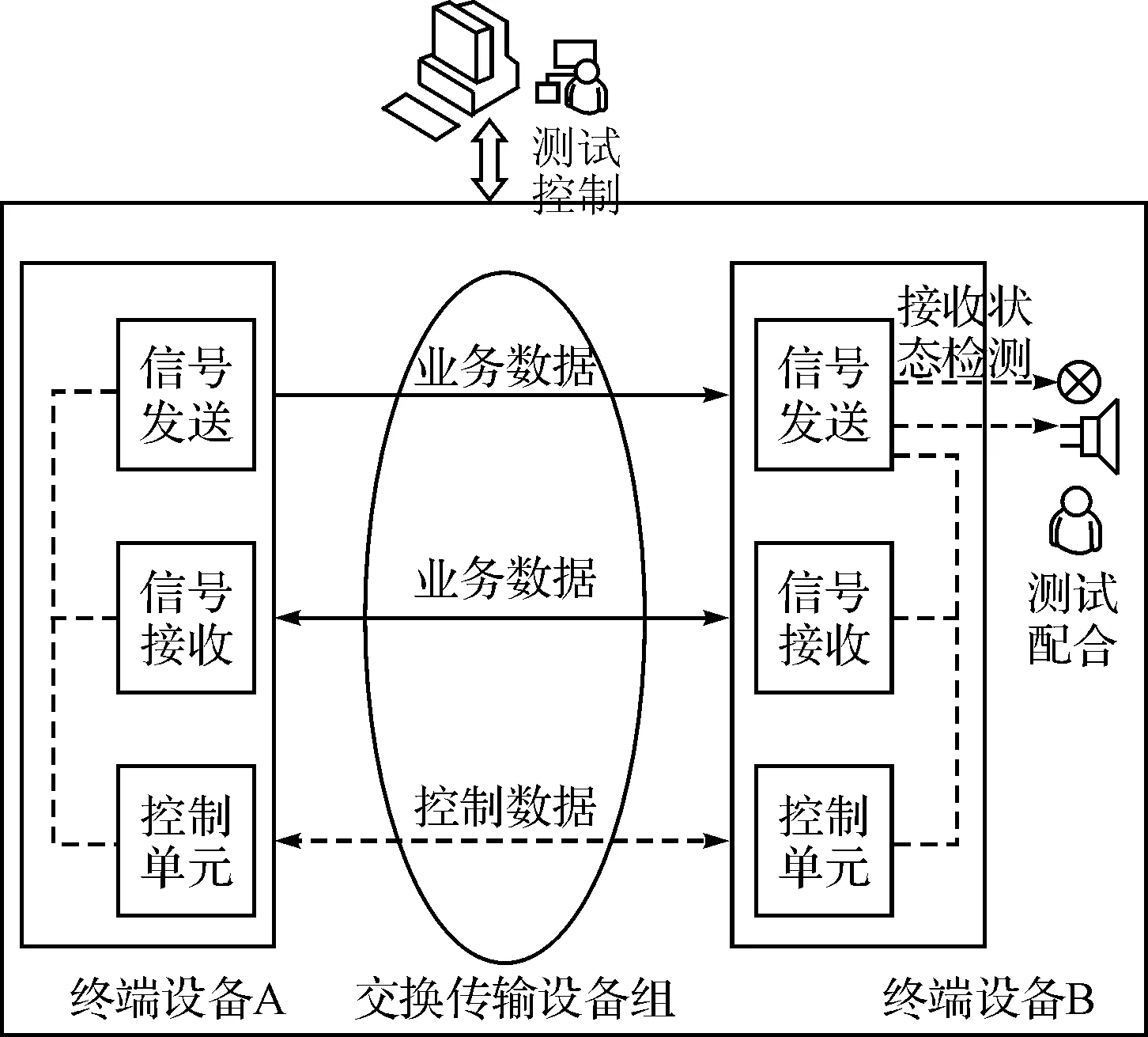

点到点连接方式下进行系统级测试时涉及到四个实体,分别为测试控制台、终端A、终端B、传输网络(由多个交换传输设备组成)。对于部分简单的测试,测试控制台的部分软件也可以内嵌于终端中,在终端上即可完成测试的操作控制。

测试控制台完成测试过程的总控和结果采集分析。测试开始时,测试控制台向终端A、终端B、传输网络下达测试控制命令,将它们的状态置为测试状态;然后,测试控制台上人工或调用测试脚本自动下达测试指令,同时连续对测试响应数据进行分析和显示。

图8 点到点连接结构系统级测试构成示意图

始发终端A依据测试类型和测试控制台的指令启动相应的测试电路。测试可分为定性测试和定量测试,也可分为开环测试和闭环测试。在定量测试模式下,由终端A发送特定编码信号,在终端B上进行解码并统计丢包率等参数,将结果上报给测试控制台,终端B上也可以将接收的信号处理后再回送给终端A,可构成双向闭环测试;在具体实现时,使用FPGA即可简单实现,硬件开销小[10]。在定性测试模式下,由终端A发送特定节律的音频信号,在终端B上用电路定性检测,或者以声、光方式显示给测试配合人员判断,完成通道连通性的定性判断。定性测试模式比较适合技术层次较低的使用或维护人员,有较好的工程实用性,是定量测试的重要补充。

5.2点到多点连接结构

点到多点连接方式下的系统级测试与点到点连接方式下基本相同,但由于涉及的实体更多,控制更加复杂。而且,往往在交换传输设备处进行了业务数据的分发或混合处理,导致信号的不对称,常规的双向定量测试难以实现,一般只能进行单向定量或定性测试。

6结语

随着海军作训任务频度的提高,远离岸基维护力量支持的舰载综合内部通信系统对装备固有测试性要求越来越高,工程上实现简单、操作方便易用的BIT功能是提高舰载综合内部通信系统固有测试能力的基本途径。

本文对舰载综合内部通信系统关键设备的BIT进行了分析,针对典型的点到点和点到多点通信连接提出进行系统级测试的基本思路。设备级的BIT测试设计已经在某工程项目中成功运用,而系统级BIT测试有待于在新的研制项目中实现。

参 考 文 献

[1] 郑文荣,夏清涛.武器系统BIT的设计与应用[J].舰船电子工程,2012,32(12):131-132.

[2] 姜静,张小平.BIT和ATE组合测试技术及其应用[J].海军航空工程学院学报,2006,21(3):383-384.

[3] 范楷,丁剑.浅析舰船内外通一体化[J]. 舰船电子工程,2008,28(7):104-106.

[4] 沙先武,倪美强.PTN技术在舰艇综合通信平台中的应用探讨[J].中国电子科学研究院学报术,2012,7(2):137-138.

[5] 胡彭炜,杨福兴.电子设备自动测试系统的环绕BIT设计[J].电子测量技术,2009,32(12):137-139.

[6] 崔洪亮,黄华.BIT技术在装备控制系统故障诊断中的应用[J].电子产品世界,2010,1-2:32.

[7] 程根法.xDSL用户环路分析仪的设计研究[J].电子测量与仪器学报,2006,20(4):81-85.

[8] 杨学贤,张群英等.雷达系统级测试的边界扫描方法[J].北京理工大学学报,2000,20(2):232-234.

[9] 徐翔,徐皓.基于IP的舰船通信交换平台研究[J].舰船电子工程,2010,30(2):84-85.

[10] 刘江,汪涛.误码测试IP核的设计[J].电讯技术,2005,45(5):143-146.

Testability of Internal Communication Equipment in Naval Vessels

WU Hongping

(No.36 Research Institute of CETC, Jiaxing314033)

AbstractFocusing on the field maintenance requirements of ships intercom sets and based on the principle of practicality,this paper discusses BIT framework design and implementation methods of user terminal device and switching transmission device which are the two most important internal communication equipment, and provides a reference to the testability design of ships intercom sets.

Key Wordsnaval vessels, internal communication, testability, BIT, ATE

*收稿日期:2015年12月7日,修回日期:2016年1月17日

作者简介:吴红平,女,工程师,研究方向:通信电子设备的通用质量特性管理。

中图分类号TN219

DOI:10.3969/j.issn.1672-9730.2016.06.031