靖边气田陕181

—陕400井区奥陶纪古地貌研究

2016-06-27代金友晏宁平李子龙

代金友,晏宁平,李子龙,姚 静

(1.中国石油大学(北京)石油工程学院,北京 102249;2.中国石油长庆油田公司第一采气厂)

靖边气田陕181

—陕400井区奥陶纪古地貌研究

代金友1,晏宁平2,李子龙1,姚静1

(1.中国石油大学(北京)石油工程学院,北京 102249;2.中国石油长庆油田公司第一采气厂)

摘要:靖边气田是一个与奥陶系海相碳酸盐岩有关的风化壳型气田,陕181-陕400井区是靖边气田扩边建产的重点区,由于前期钻井较少,对古地貌形态尚缺乏详细认识,制约了区块扩边建产进程。结合近年来最新钻井资料,采用残余厚度法对奥陶系古地貌进行刻画,分析了地貌单元与油气富集关系。研究表明,该区存在剥蚀区、台丘、斜坡、沟槽4类地貌单元,其分布规律呈现西部剥蚀区-中部斜坡-东部台丘的特征,台丘和斜坡区是下一步产能建设有利区。

关键词:鄂尔多斯盆地;靖边气田;陕181-陕400井区;风化壳储层;古地貌

1气田概要

靖边气田位于鄂尔多斯盆地稳定克拉通中央古隆起东北部,是一个与奥陶系海相碳酸盐岩有关的风化壳型气田[1],面积约为3×104km2。该气田的分布严格受古地貌的控制[2],刻画古地貌特征及其分布规律对掌握岩溶储层空间分布、评价储层特性有着重大意义[3-4]。

陕181-陕400井区处于靖边气田西南部,面积1 800 km2,是靖边气田近年来扩边建产的重点区。由于前期钻井较少,对该区古地貌形态尚缺乏详细认识,制约了区块扩边建产进程。本文利用最新钻井资料, 在古构造、地层出露、沉积厚度、残留厚度分析基础上,采用残余厚度法对该区奥陶系古地貌进行了详细刻画,分析了地貌单元与油气富集的关系,为指导区块扩边建产工作提供参考。

2古构造

靖边气田在加里东运动晚期整体抬升,在早古生代中奥陶世海退之后,下古生界碳酸盐岩暴露地表,遭受了1.3亿年的风化剥蚀、雨水冲刷及化学溶蚀、淋滤作用,为气田雕凿出特有的古岩溶地貌景观,形成的奥陶系顶面古岩溶对油气的聚集十分有利[5]。中石炭世鄂尔多斯地块再度发生海侵,沉积了海相、海陆过渡相的中上石炭统和下二叠统煤系地层[6]。因此,石炭系沉积与下伏风化壳地层之间属于填平补齐关系[7],可以利用石炭系原始沉积厚度趋势来确定奥陶纪古构造特征。

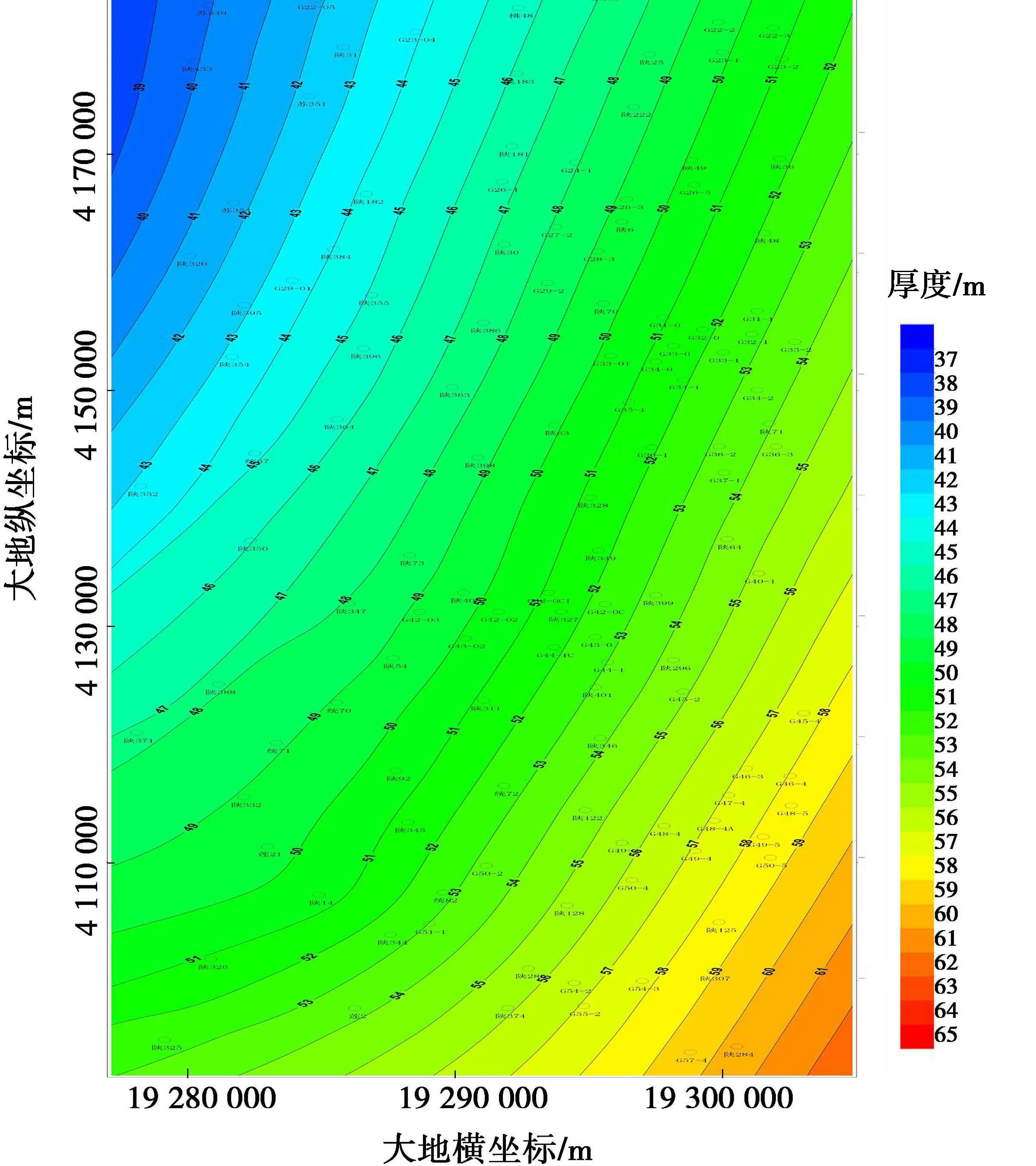

根据现场测、录井及钻井分层数据,整理并绘制了陕181-陕400井区石炭系原始沉积厚度图(图1)得出:石炭系地层厚度主要为40~60 m,平均50 m,其中,西北部沉积厚度较小,说明处于古构造高部位;东南部沉积厚度较大,表明处于古构造低部位。因此,整体上该区奥陶纪古地形呈明显的西高东低、朝东南方向倾伏特征。根据气田宽度计算平均坡度一般小于0.001°,十分平缓。这反映出奥陶纪古岩溶期研究区整体的构造背景呈西高东低的单斜趋势,而地表岩溶水体具有由西向东径流特征。

3地层出露状况

众所周知,靖边气田碳酸盐岩风化壳储层为奥陶系顶部马家沟组马五1-5亚段,岩性以泥粉晶白云岩为主,厚度60~120 m。在奥陶纪西高东低的古构造背景下,碳酸盐岩长期遭受了风化剥蚀、雨水冲刷及化学溶蚀、淋滤作用,形成了顶部地层不同程度的缺失,并体现为小层出露层位的差异以及各层钻遇率的不同(表1)。

为此在分层对比基础上,编制了风化壳小层出露状况图(图2)。可以看出:陕181-陕400井区西部地层缺失较为严重,钻井显示出露层位主要是马五1下部地层,占井数的24.8%;而中东部地层保留相对较好,钻井显示出露层位主要是马五1上部地层,占75.2%。这一结果与古构造背景相吻合,说明古构造对地层出露控制作用明显。

图1 石炭系地层厚度图

4残留厚度

从钻遇率(表1)统计情况可以看出,陕181-陕

图2 地层出露图

400井区马五33小层钻遇率为99.1%,这说明马五1-5地层风化缺失层位主要在上部马五1-3亚段,即马五33小层全区发育。因此,可以利用马五1-3地层保留完全的井进行地层沉积厚度恢复,以确定风化剥蚀前地层分布特征。结果表明(图3): 陕181-陕400井区马五1-3地层沉积厚度为52~54 m,厚度很相近,反映了宽广的海相潮坪沉积特征。地层厚度的分布呈由西向东的连续递变,其中西部沉积厚度较小、东部沉积厚度增大,反映了沉积期由西部海岸向东部盆地方向沉积厚度逐步增加的趋势特点。

图3 马五1-3原始厚度图

由于沉积厚度相差不大,地层缺失应主要体现在残留厚度上。为此,利用陕181-陕400井区所有井的分层资料,编制了陕181-陕400井区地层残留厚度图。结果表明(图4):西部地层残留厚度较薄,中东部地层残留厚度大,这与地层出露情况(图2)十分吻合,说明出露层位越老残留厚度越小。出露层位与残留厚度的回归分析表明,二者相关系数达94%,因此奥陶纪岩溶古地貌的形态完全可以利用残留厚度进行刻画。

图4 马五1-3残留厚度图

5沟槽

沟槽是古水流冲蚀和溶蚀形成的树枝状潜沟,是严重影响气田钻井成功率和开发效果的重要因素[6-7],也是开发中必须面对的重要边界控制条件。沟槽内部由石炭系本溪组不渗透铝土岩形成侧向遮挡,钻到沟槽的井产能极低。由于奥陶纪靖边气田西部是水源区,东部为泻水区,沟槽形成遵循向源侵蚀原理,多呈V字型。沟槽识别主要是利用测井、地震和动态资料综合识别[8-9],本次研究主要应用现场沟槽识别结果(图5)。

6古地貌特征及展布

6.1古地貌单元划分

在奥陶纪古构造、地层出露、残留厚度以及沟槽研究基础上,采用残余厚度法对陕181-陕400井区奥陶纪岩溶古地貌进行恢复,将本区地貌划分为台丘、斜坡、剥蚀区和沟槽等4种地貌单元类型:

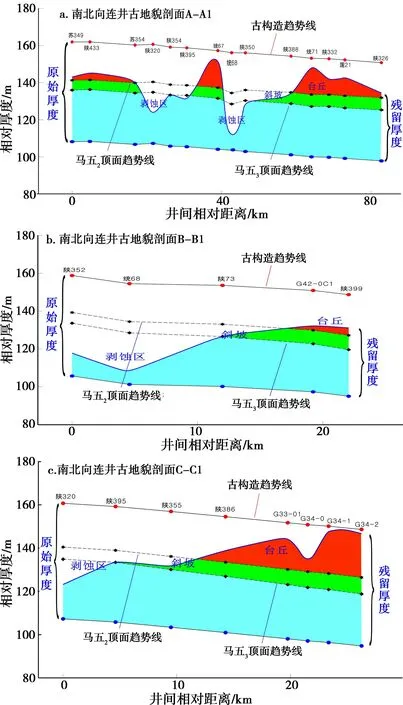

图5 陕181-陕400井区古地貌剖图

(1)台丘区:地层保存较好、残留厚度较大的正向地貌单元,它是由许多小规模的丘状突起组合而成,马五1-3的残留厚度一般在45 m以上,地层缺失较少,基本保全了主力气层马五11~马五14。

(2)斜坡区:地层保存较好,为台丘区向沟槽和剥蚀区的过渡地区。马五1-3的残留厚度为32~45 m,出露层位在马五14~马五22小层。

(3)剥蚀区:主要发育于工区西北部,其侵蚀层位较深,马五1-3的残留厚度小于32 m,出露层位在马五22小层以下。

(4)沟槽:为区域背景下水流溶蚀冲刷形成的负向地貌单元,主沟槽延伸长度30~70 km,呈较陡的斜坡状,梯形顶面宽度可达数千米,底面宽度最小为几百米。不同级次的沟槽往往呈树枝状分布,本区沟槽主要在研究区东部。

6.2古地貌单元展布

在地貌单元划分基础上,通过单井判别及地貌剖面标定,重现了陕181-陕400井区奥陶纪古地貌单元分布规律。从古地貌图(图5)及全区纵横向古地貌剖面(图6)可以看出:陕181-陕400井区由北向南地貌单元变化复杂,台丘、斜坡和剥蚀区地貌间互发育(图6a),由西向东地貌单元规律性强(图6b、图6c),即剥蚀区主要在西北部,而台丘和斜坡区主要在东南部。

图6 陕181-陕400井区连井古地貌剖面图

6.3地貌与油气富集关系

根据现场测试井无阻流量数据和生产井资料统计,同地貌单元的生产特征如表2所示(参数均为均值)。可以看出:不同地貌单元差异明显,其中台丘和斜坡区井残留厚度大、无阻流量高、单井累产气高,达到了工业产能标准,是最有利的地貌单元类型;而沟槽和剥蚀区井残留厚度小、无阻流量低、单井累产气低,达不到工业产能标准,对油气富集不利。因此,陕181-陕400井区东部的台丘和斜坡区对油气富集有利,可作为下一步产能建设有利区。

表2 地貌单元与生产资料的对应关系

7结论

(1)陕181-陕400井区风化壳储层奥陶系古构造背景呈西高东低、向东南倾斜单斜趋势,西部是水源区,东部为泻水区。风化壳地层沉积厚度接近,风化后残留厚度差别较大,且随出露层位越老残留厚度变小。

(2)陕181-陕400井区奥陶系古地貌特征明显,由北向南地貌单元变化复杂,台丘、斜坡和剥蚀区地貌间互发育。西-东向地貌单元规律性强,西部为剥蚀区,向东部过渡为斜坡和台丘区。其中,台丘和斜坡区对油气富集有利,可作为下一步产能建设有利区。

参考文献

[1]代金友,何顺利.鄂尔多斯盆地中部气田奥陶系古地貌研究[J].石油学报,2005,26(3):37-43.

[2]何自新,黄道军,郑聪斌.鄂尔多斯盆地奥陶系古地貌、古沟槽模式的修正及其地质意义[J].海相油气地质,2006,11(2):25-28.

[3]李道燧,张宗林,徐晓蓉.鄂尔多斯盆地中部古地貌与构造对气藏的控制作用[J].石油勘探与开发,1994,21(3):9-15.

[4]夏日元,唐健生.鄂尔多斯盆地奥陶系古岩溶地貌及天然气富集特征[J].石油与天然气地质,1999,20(2):133-136.

[5]何自新,郑聪斌,陈安宁.长庆气田奥陶系古沟槽展布及其对气藏的控制[J].石油学报,2001,22(4):35-38.

[6]解国爱,张庆龙,郭令智.鄂尔多斯盆地西缘和南缘古生代前陆盆地及中央古隆起成因与油气分布[J].石油学报,2003,24(2):18-23.

[7]赵俊兴,陈洪德,时志强.古地貌恢复技术方法及其研究意义——以鄂尔多斯盆地侏罗纪沉积前古地貌研究为例[J].成都理工学院学报,2001,28(3):260-266.

[8]王东旭,何鎏,薛云龙,等.靖边气田陕384-陕400井区奥陶系岩溶古地貌特征研究[J].长江大学学报 (自科版),2004,11(32):23-25.

[9]代金友,史若珩,何顺利.鄂尔多斯盆地中部气田沟槽识别新方法[J].天然气工业,2006,26(4):25-28.

[10]张凤奇,严小鳙,武富礼,等.鄂尔多斯盆地延长组长1油层组古地貌特征与油气富集规律——以陕北W地区为例[J].石油与天然气地质,2013,10(5):13-18.

编辑:王金旗

文章编号:1673-8217(2016)03-0001-04

收稿日期:2016-01-15

作者简介:代金友,副研究员,博士,1975出生,1997 年毕业于石油大学( 华东) 石油与天然气地质勘查专业,2000 年毕业于中国石油大学( 北京) 油气田开发地质工程专业,现从事油气田开发教学与研究工作。

基金项目:国家重大专项“复杂油气田地质与提高采收率技术”(2008ZX05009-004-03),“中国石油大学(北京)基金项目(2462015YQ0214)”,国家自然科学基金项目 (51404282)。

中图分类号:TE111.3

文献标识码:A