扶余油田非均质储层钻井液污染研究

2016-06-25欧阳传湘

欧阳传湘,李 乐,秦 熙,林 飞,胡 兵

(长江大学石油工程学院,湖北武汉 430100)

扶余油田非均质储层钻井液污染研究

欧阳传湘,李乐,秦熙,林飞,胡兵

(长江大学石油工程学院,湖北武汉 430100)

摘要:扶余油田储层渗透率级差大,层内非均质性较强,钻井液污染储层程度不一,严重制约油气储层的识别。通过钻井液损害油层室内评价实验,回归出不同渗透率储层钻井液污染深度随时间变化的数学模型,分析了非均质储层钻井液污染程度的规律;同时结合区块储层敏感性数据,通过对比污染前后岩心气测渗透率的方法,探究了钻井液污染非均质储层的机理。

关键词:扶余油田;钻井液污染程度;非均质储层;气测渗透率

扶余油田主要为构造油藏,油层砂体呈条带状、透镜状分布,目的层泉头组泉四段主要为灰绿色泥岩、棕或棕褐色油砂岩,含油砂岩由上至下粒度变粗,底部为灰色钙质胶结砂岩。储层孔隙度一般为6%~35%,平均为24.2%。渗透率一般为(0.02~3 652)×10-3μm2,平均为170.9×10-3μm2。扶余油田渗透率级差大,储层非均质现象严重,通过测井解释分析,钻井液对储层污染严重,且污染程度不一。因此,有必要探究钻井液对于非均质储层的污染程度[1-4]。

1储层污染程度研究

1.1钻井液污染程度研究

取自泉四段的天然岩心经洗油、烘干、气测渗透率、饱和地层水后,按照气测渗透率的结果将岩心分为高中低三个组,每组3块共选取9块天然岩心。依据SY/T6540-2002《钻井液完井液损害油层室内评价方法》,先正向测试岩心对于煤油损害前初始渗透率Ko,然后反向进行钻井液的动态滤失污染,同时记录125 min内不同时间的滤失体积,最后正向测定钻井液损害岩心后岩心对煤油的渗透率Kod。钻井液的配方为:(4~5)%膨润土+0.5%纯碱+0.5%铵盐+ (0.5~1)%HA树脂+(0.1~0.3)%KPA。实验结果如表1所示。

表1 钻井液损害油层室内评价结果

由表1可知,钻井液对低渗岩心(J27-1、J27-2、J27-3)的平均损害率为25.8%,对中渗岩心(J27-4、J27-5、J27-6)的平均损害率为77.5%,对高渗岩心(J27-7、J27-8、J27-9)的平均损害率为80.1%。评价结果表明:中高渗岩心受到的污染程度最高,而低渗岩心受到的污染程度较低。

1.2钻井液污染深度研究

通常测试的天然岩心长度只有5~7 cm,而钻井液的污染深度通常为十几厘米至几十厘米,因此室内实验很难评价钻井液的污染深度。前人通过人造岩心或者长岩心夹持器进行模拟,但均不能较准确地测出实际钻井液侵入地层的深度。笔者通过大量实验数据分析认为,可用钻井液侵入岩心的深度表征钻井液侵入地层的深度,从而得出钻井液对于非均质储层污染情况。依据理想毛管理论,将储层岩石空间处理成平行毛管,钻井液侵入岩心的深度计算公式如下:

π(R2-rw)hφη=2πrwhQ

(1)

(2)

(3)

Ld=R-rw

(4)

式中:R——污染半径,m;rw——井眼半径,m;h——地层厚度,m;φ——孔隙度;Q——流量,m3/min;η——驱替效率;Ld——污染深度,m。

将动态滤失时记录的125 min内不同时间的滤失体积(如表2所示)代入公式中,得到不同时间与钻井液侵入岩心深度的关系,采用线性回归分析法建立数学模型,预测模型为:Y=A×XB。

以J27-4为例(图1),回归出的数学模型为Y=3.1325X0.3663,相关性R为0.9879,能较好地反

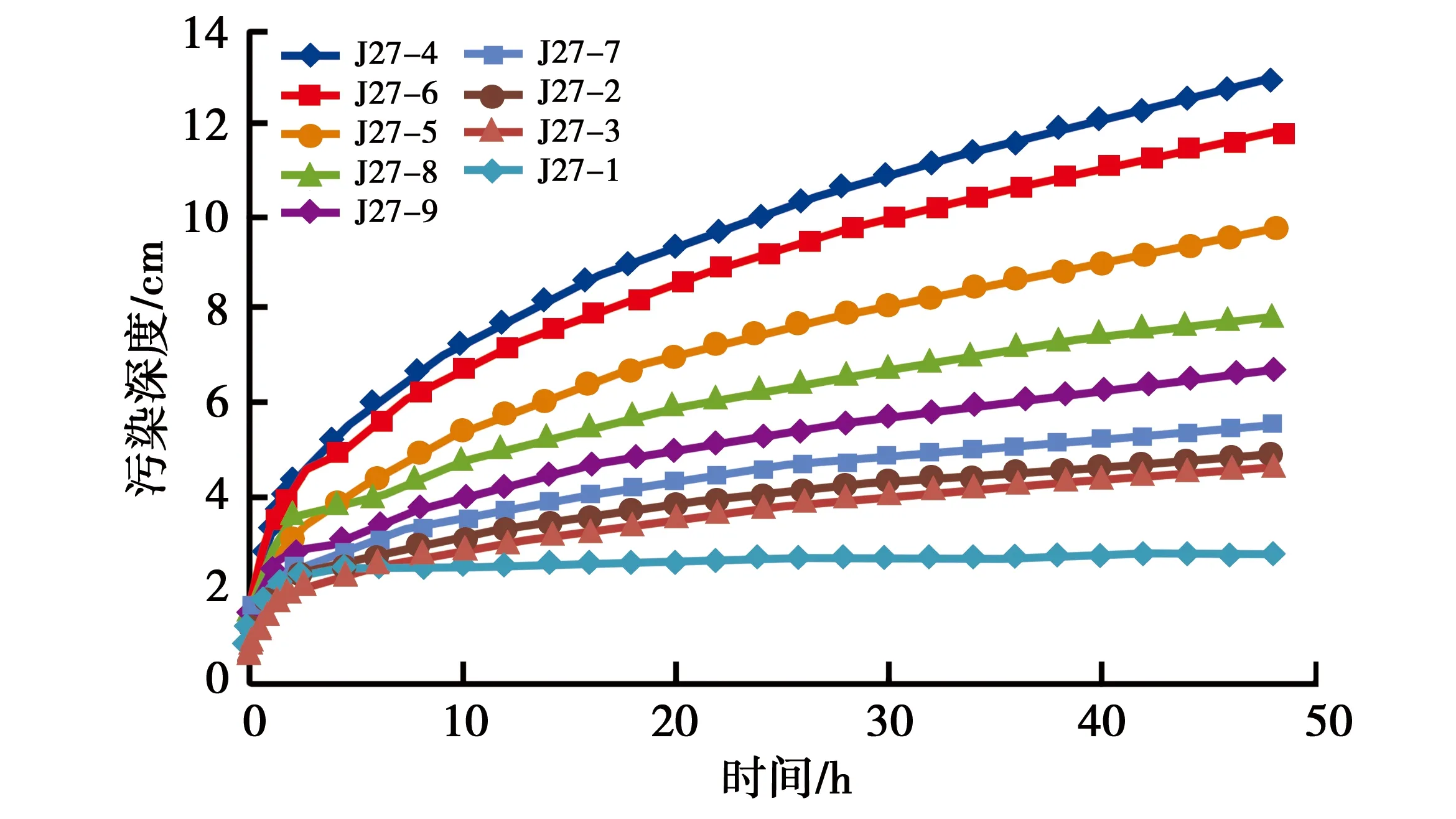

映125 min内钻井液侵入深度与时间的关系。依据回归出的数学模型,可以预测岩心在125 min后,钻井液入侵岩心的深度。将其它岩心实验结果按上述方法处理并作出曲线,如图2所示。

图1 J27-4岩心污染深度回归曲线

图2 钻井液污染深度随时间变化关系曲线

由图2可以看出,在125 min后随着时间的推移,对于渗透率中等的岩心,钻井液侵入深度最大,侵入速率最大,并且污染深度持续增加;对于渗透率较高的岩心,钻井液侵入深度中等,侵入速率逐渐放缓;对于低渗岩心,钻井液侵入深度最小,侵入速率最小,污染深度几乎保持不变。

2钻井液污染机理研究

2.1钻井液污染岩心前后气测渗透率对比

为了探究钻井液对于非均质储层的污染机理,将经过钻井液污染后的岩心切成长度相等三段岩心,从污染端面由远至近分别标为1号、2号、3号岩心。将切割后的岩心经48小时烘干至恒重,最后对每块岩心测定空气渗透率,结果如表3所示。

气测渗透率在一定程度上反映出固体颗粒在岩心孔喉处的的分布情况。由实验结果可以看出:在高中低渗透率不同组别岩心中,远离污染端面岩心的气测渗透率均呈现出下降趋势。对于渗透率中等的岩心,岩心气测渗透率损害率最大,三段岩心损害程度基本相同,说明钻井液固相颗粒侵入较深;对于渗透率低的岩心,靠近污染端面岩心损害程度较高,远离污染端面岩心损害程度明显降低,说明钻井液固相颗粒侵入岩心距离较浅。

表3 钻井液污染前后岩心气测渗透率结果

图3 不同岩心深度钻井液损害率

2.2非均质储层钻井液污染机理

综合该区储层敏感性情况[5-9],储层水敏平均损害率为26.5%,水敏程度较弱;碱敏平均损害率为24.83%,碱敏程度较弱;最低临界pH为11;而该区钻井液pH为9,低于临界pH值。结合上述实验结果可以看出,造成该区钻井液污染地层深度不一的主要原因为固相颗粒的侵入。

当钻井至储层时,在钻井液中各种类型和尺寸的固相粒子将快速进入储层,对于渗透率较高的层位,由于钻井液大量、高速的侵入,固相颗粒流经孔喉时,在小于粒径的孔喉处大量聚集形成桥堵,阻止固相和液相进一步侵入储层,故钻井液侵入较浅;而对于渗透率较低的层位,狭窄的渗流通道阻碍了钻井液的侵入,钻井液滤失小,侵入深度也较浅;对于中等渗透率的岩心,由于钻井液中无适当粒径的固相颗粒在喉道处短期内形成桥堵,而是只形成部分堆砌堵塞,随着钻井液的继续侵入,桥堵和解堵逐渐平衡,故钻井液侵入较深。

3结论

(1)钻井液对于扶余油田非均质储层污染程度不一,低渗和高渗储层受到钻井液污染程度较小,中渗储层受到的污染程度最为严重。

(2)通过动态滤失实验建立了钻井液污染储层数学模型,对比钻井液污染岩心前后气测渗透率的结果,认为造成该区钻井液污染储层深度不一的主要原因为固相颗粒的侵入。

参考文献

[1]范翔宇,夏宏泉,陈平,等.钻井液固相侵人深度的计算方法研究[J].天然气工业,2006,26(3):75-77.

[2]王建华,焉捷年,郑曼,等.钻井液固相和滤液侵入储层深度的预测模型[J].石油学报,2009,30(6):923-926.

[3]赵峰,唐洪明,林海春,等.压差的连续改变对钻井液储层损害程度的影响[J].钻井液与完井液,2007,24 (6):4-7.

[4]D Minto. Dynamic underbalanced perforating system increases productivity and reduces cost in East Kalimantan Gas Field[C].SPE97363,2005.

[5]裘亦楠,薛叔浩.油气储层评价技术[M].北京:石油工业出版社, 1997: 284-342.

[6]景岷雪,罗丽琼.储层中微粒运移现象的实验判断[J].天然气勘探与开发,2005,28(6):50-53.

[7]刘清华,吴亚红,赵仁保.特低渗储层敏感性实验研究[J].大庆石油地质与开发, 2009, 28(4): 76-79.

[8]尹昕.大牛地气田砂岩储层敏感性实验研究[J].天然气工业, 2005, 25(8):31-34.

[9]孙连环.塔河油田碎屑岩储层敏感性评价及对策[J].钻采工艺,2004,27(6):88-93.

编辑:李金华

文章编号:1673-8217(2016)01-0118-03

收稿日期:2015-09-02

作者简介:欧阳传湘,教授,1963年生,主要从事油藏工程和采油工程方面的研究。

中图分类号:TE357

文献标识码:A