鄂尔多斯多含油层系叠合超低渗透油藏水平井立体开发模式研究

2016-06-25杨承伟陈振波曹仁义

杨承伟,陈振波,曹仁义,张 英

(1.中国石油长庆油田分公司勘探开发研究院,陕西西安 710018;2.低渗透油气田勘探开发国家工程实验室;3.中国石油大学(北京)石油工程教育部重点实验室)

鄂尔多斯多含油层系叠合超低渗透油藏水平井立体开发模式研究

杨承伟1,陈振波1,曹仁义2,张英1

(1.中国石油长庆油田分公司勘探开发研究院,陕西西安 710018;2.低渗透油气田勘探开发国家工程实验室;3.中国石油大学(北京)石油工程教育部重点实验室)

摘要:针对鄂尔多斯盆地多含油层系叠合超低渗透油藏单层水平井井网开发储量控制程度低、注采关系不完善、无法实现油层纵向的充分动用的情况,在总结超低渗透油藏储层隔夹层模式及其对水平井开发影响的基础上,提出了平面上采用直井完善注采关系,纵向上采用水平井立体开发提高储量控制程度的立体开发模式,并评价了水平井立体开发井网在不同储层隔夹层模式的适应性。研究结果表明,水平井立体开发井网适用于稳定隔夹层多含油层系叠合油藏,并确定了平面上五点井网、纵向上水平井重叠布井为合理的井网形式和叠置方式。研究与现场应用表明,水平井立体开发井网可进一步大幅度提高超低渗透油藏采油速度、提高开发效益。

关键词:鄂尔多斯盆地;超低渗油藏;水平井立体开发;多含油层系

鄂尔多斯盆地超低渗透油藏具有岩性致密、孔喉细微、物性差、天然裂缝发育、非均质性强等特征[1-4],利用水平井开发超低渗透油藏已经成为开发主要手段之一。目前鄂尔多斯盆地水平井开发主要采用直井与水平井联合布井单层井网开发方式[5-8],但针对多含油层系叠合超低渗透油藏,单层水平井井网开发储量控制程度低、注采关系不完善,无法实现油层纵向的充分动用。

油藏立体开发是以流体三维运移和驱动规律为基础,同时考虑水平因素和纵向因素对流体渗流的影响,不拘泥于常规,充分利用各种井网井型的优势,而建立起来的一种开发模式。在巨厚潜山、复杂断块、底水块状、多含油层系油藏中,利用立体开发模式开发油藏,比一般开发模式具有较大的优势[9-13]。

1水平井立体井网开发模式的提出

1.1超低渗透油藏特征及其对水平井开发影响

鄂尔多斯盆地超低渗透油藏主要分布在半深湖-深湖区,沉积类型以砂质碎屑流、浊流沉积为主,受沉积相类型的控制,砂体以复合叠置砂体为主,平面展布规律与有利储集区预测难度大[14-16]。多含油层系叠合油藏在开发上具有复杂性的特点,油藏砂体分布不均匀,各层系间地质因素相互作用,使得纵向和横向的动用程度呈现不均衡现象。

对于影响水平井产能的开发因素中,很重要的一个因素是注采系统的完善程度及与地质因素的配置关系,其中隔夹层的类型及发育状况在较大程度上影响水平井开发效果。根据超低渗油藏隔夹层分布特征、厚度特征、与油层的位置关系以及对油层纵向动用的影响程度,可将超低渗油藏隔夹层类型归为三种模式。①薄层连续型:隔夹层较薄,对开发效果影响不大;②不稳定隔夹层:隔夹层有一定厚度,对纵向动用有一定影响;③稳定隔夹层:隔夹层厚度较大,对开发影响较大。

对于多含油层系而言,隔夹层的存在会对水平井开发产生重要影响。首先,隔夹层的存在会影响储量的动用程度。目前水平井轨迹控制技术能够最大限度地钻穿油层,但是鉴于隔夹层的复杂性以及后期措施工艺的难度,水平井轨迹应尽量以简单容易操控为主,这势必影响了部分有效可采储量的动用。其次,隔夹层会影响水平井纵向压裂规模,减小裂缝导流能力。另外,隔夹层影响纵向水驱控制程度,减小纵向波及系数,整体上减小波及体积。

1.2水平井立体井网开发模式的提出

目前鄂尔多斯盆地超低渗透油藏水平井开发主要采用直井与水平井联合布井单层井网开发方式,采用五点水平井井网。从单层水平井井网开发特征来看,对于纵向隔夹层比较多的储层,纵向注采能量供给不及时,造成产液量较低、产量递减较快。如何最大程度控制储量、提高储层水驱纵向波及体积,是提高多含油层系叠合油藏的主要开发因素。因此提出了以现代油藏精细描述为基础,以最大限度控制储量为前提,以“少井高产”为理念,以水平井控制优势油砂体、直井、定向井完善注采关系为布井方法的立体井网优化控制理论[10]。所谓水平井立体开发模式,就是以油砂体平面空间展布特征、多含油层系纵向叠合方式为基础,同时平面上考虑渗透率各向异性,纵向上考虑储层隔夹层模式以及非均质性的一种适应多含油层系叠合复杂油藏的水平井、定向井联合布井方式。其特征在于,多口水平井被设置在不同含油层系层状油藏中;每个含油层系有多排平行布置水平井,平面上与直井或者定向注水井形成一定井网的注采系统。

2水平井立体井网适应性评价

针对以上总结的超低渗透油藏三种不同隔夹层模式进行模型简化,抽提出无隔夹层、可压穿隔夹层、不可压穿隔夹层三种隔夹层模式。通过数值模拟方法对单水平井、双水平井井网对三种隔夹层模式适应性进行了评价。

2.1单水平井井网对三种地层模式适应性评价

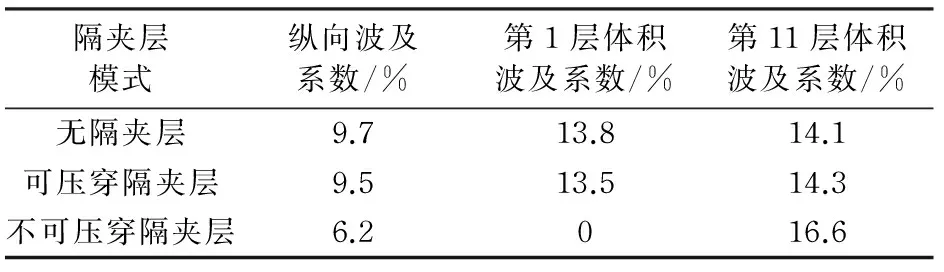

通过建立相同井网形式下,不同隔夹层模式下三种数值模型,并对三种模式下纵向波及系数以及波及体积进行了对比(表1)。可以发现,在其他条件相同的情况下,无隔夹层与可压穿隔夹层两个模式纵向波及和体积波及规律相差不大;而隔夹层不能压穿模式纵向波及系数较低,在未压穿区体积波及系数为零。从开发指标预测看(图1),无隔夹层与可压穿隔夹层两种模式,在相同时间内采油速度相差不大,在相同含水下采出程度非常接近;而隔夹层不能压穿模式采油速度明显偏低,在相同含水下采出程度也偏低。

图1 不同隔夹层单水平井井网开发指标对比

表1 单水平井井网生产五年波及系数对比

2.2双水平井井网对三种地层模式适应性评价

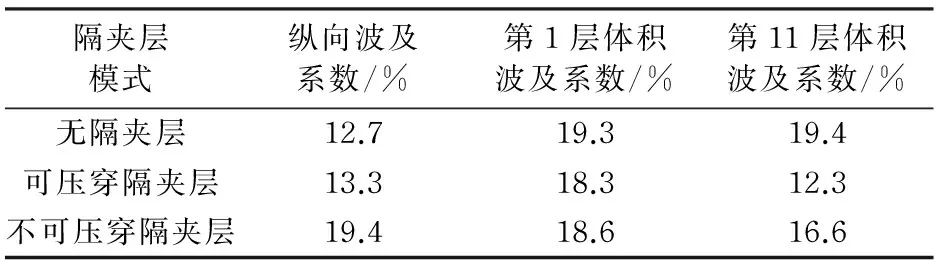

从单水平井井网对三种地层模式适应性评价中可以看出,对于隔夹层不能压穿模式,单水平井井网无法实现纵向上的有效动用,开发效果较差,因此考虑采用双水平井开发。对双水平井立体井网在三种模式地层适应性进行了评价(表2),双水平井立体井网采用正对模式。可以看出,对于无隔夹层与可压穿隔夹层两个模式,双水平井正对井网与单水平井井网相比,纵向和体积波及系数增幅不大;而隔夹层不能压穿模式,双水平井正对井网与单水平井井网相比有明显增幅,特别是在原未压穿区,纵向波及系数由零增加到12.3%,原先未动用区得到有效动用。

表2 双水平井正对井网生产五年波及系数对比

从开发指标预测也可以看出(图2),对于无隔夹层与可压穿隔夹层两种模式,双水平井正对井网与单水平井井网相比,在相同时间内采油速度增幅不大,在相同含水率下采出程度未见大幅度上升;而对隔夹层不能压穿模式,双水平井正对井网与单水平井井网相比,在相同时间内采油速度明显增加,在相同含水率下采出程度上升幅度较大。

图2 不同隔夹层双水平井井网开发指标对比图

3水平井立体空间分布优化

针对不可压穿隔夹层的储层,设计3种立体井网(图3、图4),图4中1、2分别表示上下两层的水平井。双水平井在空间呈现不同交错关系,优化水平井间的空间位置,并在三种地层模式中分别进行了油藏数值模拟及评价。针对不可压穿隔夹层下不同水平井空间位置,与注水井相对位置关系下三种立体井网形式的开发效果进行了对比,提出了水平井立体井网合理的井网形式和叠置方式。

图3 不可压穿隔夹层不同井网空间位置侧视图

图4 不可压穿隔夹层不同井网平面位置俯视图

从开发指标可以看出(图5),方案2在相同时间内采油速度较高且递减较为缓慢,在相同采出程度下含水较低,为最优方案。即在整体开发效果上采用双水平井井网开采效果好于单井网开采,且采用水平井上下重合双水平井井网开采效果稍好于其他两种双水平井方案。

图5 不可压穿隔夹层不同井网开发指标对比

4应用效果

为了提高采油速度和储量动用程度,针对HQ油田厚油层且层间隔夹层稳定发育区,在W区块开展了水平井立体开发试验,采用一套注水井分层注水开发。W区块油层分为上、下两个小层,油层厚度分别为9.1 m、16.6 m,上、下两小层隔夹层分布稳定,平均厚度为4.5 m。区内完钻水平井8口,平均水平段长度624 m,油层钻遇率94.3%;采用水力喷射环空加砂分段压裂,平均改造7段,完试水平井8口,平均单井试排日产纯油45.9 t,投产水平井8口,初期单井日产油8.5 t,含水20.5%,动液面1218 m。通过计算,立体水平井井网开发初期上、下小层采油速度分别为0.92%、1.23%,经济评价显示立体井网经济效益明显优于单层井网。

5结论

(1)基于超低渗透油藏储层地质特征,总结了三种隔夹层分布模式,针对多含油层系叠合超低渗透油藏,提出了水平井立体井网开发模式。

(2)对于无隔夹层或可压穿隔夹层的储层,采用单水平井井网开发,纵向上油层基本上能够得到有效动用;对于不可压穿隔夹层的储层,应采用双水平井立体开发井网,可以大幅度提高采油速率和采出程度。

(3)对于多含油层系、稳定隔夹层且裂缝不能压穿油层,平面上采用五点井网纺锤形布缝,纵向上采用水平井上下重合井网,为立体开发井网合理的井网形式和叠置方式。

(4)现场应用情况表明,针对稳定隔夹层多含油层系叠合油藏,双水平井立体开发井网可以大幅度提高采油速度和经济效益。

参考文献

[1]李忠兴,赵继勇,李宪文,等.超低渗透油藏渗流特征及提高采收率方向[J].辽宁工程科技大学学报(自然科学版),2009,28(增):1-3.

[2]李书恒,赵继勇,崔攀峰,等.超低渗透储层开发技术对策[J].岩性油气藏,2008,20(3):128-131.

[3]熊伟,刘华勋,高树生,等.低渗透储层特征研究[J].西南石油大学学报(自然科学版),2009,31(5):89-92.

[4]王瑞飞,沈平平,宋子齐,等. 特低渗透砂岩油藏储层微观孔喉特征[J].石油学报,2009,30(4):560-563.

[5]赵继勇,何永宏,樊建明,等.超低渗透致密油藏水平井井网优化技术研究[J].西南石油大学学报(自然科学版),2014,36(2):91-98.

[6]刘德华,刘志森,李菊花. 低渗砂岩油藏水平井开发井网模式优选[J].石油天然气学报,2009,31(6):136-140.

[7]孙致学,姚军,唐永亮,等. 低渗透油藏水平井联合井网型式研究[J].油气地质与采收率,2011,18(5):74-77.

[8]刘月田. 各向异性油藏水平井开发井网设计方法[J].石油勘探与开发,2008, 35(5):619-624.

[9]王显荣. 巨厚潜山油藏立体开发井网研究与应用[J].内蒙古石油化工,2013,20(2):154-156.

[10]王端平,杨勇,许坚,等.复杂断块油藏立体开发技术[J].油气地质与采收率,2011,18(5): 54-57.

[11]关富佳,刘德华,颜明.复杂小断块油藏立体井网开发模式研究[J].断块油气田,2010,17(2):213-215.

[12]范乐宾,王勇,张铜耀,等. 底水块状油藏立体水平井井网优化及特征研究[J].石油钻采工艺,2012,34(S0):41-43.

[13]郑锡,王鹏,范鹏,等.长6油藏水平井立体井网开发技术的应用[J].石油化工应用,2014,33(9):51-53.

[14]任芳祥. 油藏立体开发探讨[J].石油勘探与开发,2012,39(3):320-325.

[15]雷卞军,刘斌,李世临,等.致密砂岩成岩作用及其岁储层的影响[J].西南石油大学学报(自然科学版),2008,30(6):57-61.

[16]刘昊伟,郑兴远,陈全红,等.华庆地区长6深水沉积低渗砂岩储层特征[J].西南石油大学学报(自然科学版),2010,32(1):21-26.

[17]丁晓琪,张哨楠,谢世文,等.镇泾地区长8段致密低渗透油藏主控因素分析[J].西南石油大学学报(自然科学版),2011,33(1):25-30.

编辑:李金华

文章编号:1673-8217(2016)01-0095-04

收稿日期:2015-08-07

作者简介:杨承伟,工程师,硕士,1981年生,2007年毕业于中国石油大学(北京)油气田开发专业,现从事低渗透油藏开发与提高采收率研究工作。

基金项目:国家重大科技专项“大型油气田及煤层气开发:超低渗透油藏有效开采技术”(2011ZX05013-004)。

中图分类号:TE348

文献标识码:A